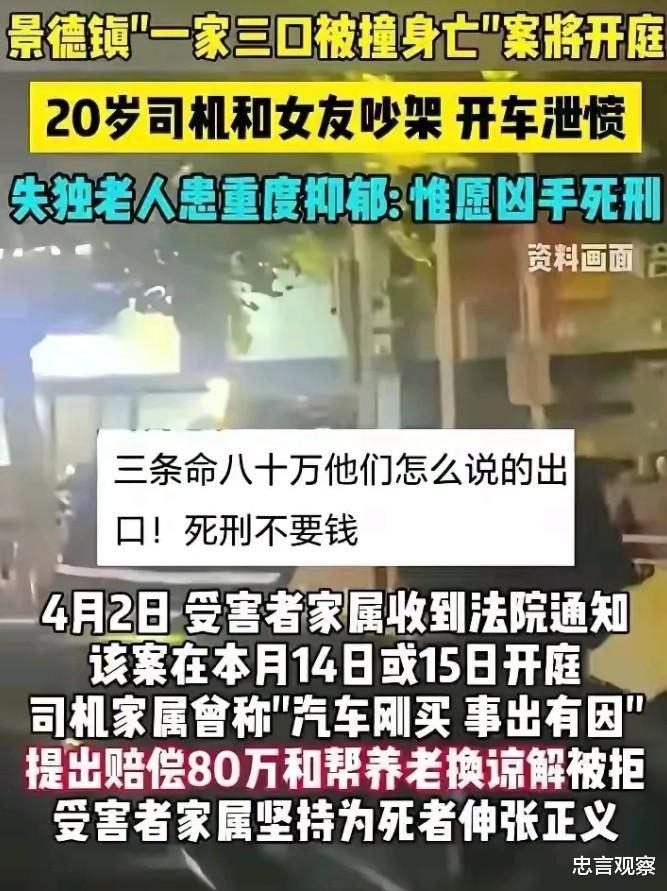

2024年10 月 2 日傍晚的景德镇,晚霞给昌江大道镀了层金边。31 岁的胡先生牵着妻子,怀里抱着还差 7 天满周岁的儿子,正往家的方向走 —— 他们不知道,一场灭顶之灾正从身后呼啸而来。妻子手机里还存着给孩子预约的周岁照拍摄提醒,而胡妈妈正在厨房热第三遍饭菜,等着这一家三口回家吃饭。

谁能想到,等来的不是门铃声,而是二三十个无人接听的电话。当两位老人攥着手机站在玄关时,肇事司机廖某宇正在车内和前女友激烈争吵。监控录像里,那辆电动车像发了疯的野马,14 秒内从静止飙升到 129 公里 / 小时 —— 要知道,这段路的限速牌明明白白写着 40 码。同车朋友后来回忆,他喊了无数次 “踩刹车”,可廖某的脚像焊在电门上,直到撞上一家三口的瞬间,才象征性打了把方向。

02这不是车祸,是明明白白的 “殺人”当胡妈妈在交警大队听到 “三人全部没了” 时,差点晕死过去。儿子手机里最后一条未读消息,还是她发的 “饭菜热好了,快回来”。而廖某的行车数据像一把锋利的刀:两次将油门踩到底,加速时电机轰鸣声盖过了朋友的惊叫,甚至在撞击前 0.3 秒才踩刹车 —— 这哪是失控?分明是抱着同归于尽的心态,拿路人的命当泄愤工具。

有人说 “可能是路怒症发作”,但翻开刑法条文就知道,这种在闹市以 3 倍限速蓄意制造危险的行为,早就超出 “交通肇事” 的范畴。想想看:如果有人在步行街挥舞菜刀,哪怕没砍到人也是 “危害公共安全”,那开着 2 吨重的汽车在居民区当zi弹使,和拿枪扫射有什么区别?检方说得清楚:他明知后果却放任不管,这就是主观故意的恶性犯罪。

03从彭宇案到今天,我们怕的从来不是事故这让我想起 16 年前的南京彭宇案。那句 “不是你撞的为什么扶”,至今听来仍让人脊背发凉。不是怕赔钱,是怕法律给 “善意” 泼冷水;就像成都 49 中事件,家长要的不是道歉,是真相能及时被看见。景德镇这起案子,可怕之处在于凶手把马路当成了 “私人刑场”—— 你能想象在小区门口,突然有辆车像炮弹一样冲过来吗?这种对公共安全的蔑视,比车祸本身更让人后怕。

数据显示,2023 年全国交通事故死亡率下降了 8.6%,但恶性案件却像毒瘤一样难除。为什么?因为有人觉得 “顶多赔点钱”,却忘了车轮下是一条条鲜活的命。胡女士家里,儿子的 “瓷都好少年” 证书还挂在墙上,儿媳的梳妆台上摆着没拆封的婴儿护肤品 —— 这三个本该享受天伦之乐的人,就因为一场私人恩怨,永远定格在了 2024 年的秋天。

04当 “回家吃饭” 变成死亡邀约现在胡妈妈每天数着日历过日子:“今天是第 194 天”。床头的an眠药瓶空了又满,老伴整天盯着儿子的婚房发呆,墙上三口人的合照前,永远摆着三束新鲜的百合。她说:“我们不要钱,只要法律告诉所有人,马路不是你发泄的地方。”

这话戳中了所有人的痛处。想想看,谁没有家人每天等着回家吃饭?谁能接受在正常过马路时,突然遭遇无妄之灾?如果这种蓄意犯罪不严惩,以后谁还敢放心让孩子在路边走?这次是一家三口,下次可能是放学的学生、买菜的老人 —— 当 “道路安全” 变成奢侈品,我们失去的将是对社会最基本的安全感。

05该让法律的 “刹车” 更有力了有人说,判死刑会不会太重?看看现场吧:儿媳和孩子当场没了,儿子在送医路上咽气,三个家庭瞬间崩塌。法律的意义,不仅是惩罚凶手,更是给活着的人一条底线 ——任何拿公共安全当儿戏的人,都必须付出难以承受的代价。

景德镇的瓷器为什么值钱?因为每一道工序都有讲究,差一毫都成不了精品。社会秩序也一样,要是对这种 “马路杀手” 网开一面,就像在瓷器上划了道裂痕,看着不影响使用,时间长了必成隐患。我们支持 “平安中国” 建设,不就是希望每个普通人走在大街上,不用提心吊胆吗?

06忠言开庭前一天,胡妈妈又去了儿子的新房。她摸着孙子的小衣服说:“要是当时没取消旅游就好了。” 可哪有什么 “要是”?悲剧已经发生,能做的只有让法律给出公正的答案。

希望这起案子能给所有人提个醒:情绪失控不是犯罪的借口,马路更不是私人恩怨的战场。当你踩下油门的那一刻,脚下踩着的不仅是电门,更是无数家庭的安危。别让 129 码的疯狂,成为下一个家庭的噩梦 —— 因为每个普通人,都有权活着回家吃饭。

危害公共安全,必须判处死刑