【01】

1946年秋天10月份那会儿,解放战的火苗刚点着,可晋察冀那块根据地啊,就已经被愁云给罩住了。整个部队里,从上到下,都是一股子提不起劲的样子。

早先那会儿打仗,晋察冀根据地的重地,也就是河北省的“老大”张家口,冷不丁地被傅作义给偷袭成功了,结果就这么没了。

晋察冀的各路军队损失很大,咱们得从大同到集宁的那场仗讲起。这已经是晋察冀第二次在傅作义那儿栽跟头了。

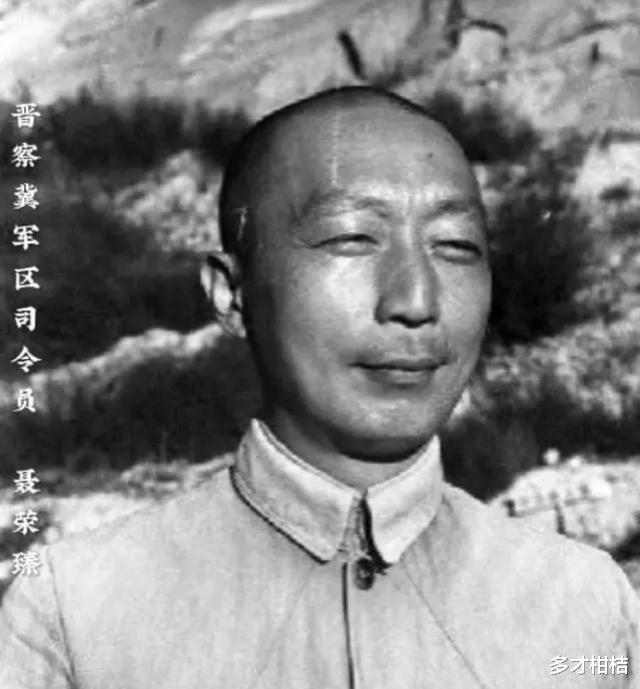

这时候,在河北涞源县的晋察冀军区,大家正开战后总结会呢,二纵的头儿郭天民猛地一拍桌子,眼睛瞪得圆圆的,直接就跟司令员聂荣臻杠上了。

不管郭天民有啥理由,咱们军队讲纪律,在那么多军区高层领导面前跟司令员对着干,这肯定是没法让人接受的。

这次事件的风波在晋察冀地区闹得沸沸扬扬,连中央的毛主席都知道了。朱老总直接拍板,让郭天民离开晋察冀军区,去晋冀鲁豫军区任职。

到底是啥事儿,让郭天民和聂荣臻这位掌管华北快十年的大司令之间产生了这么大的分歧?晋察冀军区那边,到底是怎么个情况呢?

【02】

事儿得从晋察冀军区作战科的领头人杨尚德那儿的一则消息讲起。1946年9月份的时候,杨尚德手头收到了一份来自地下党的密报,说华北那块的国民党军队马上就要对张家口动手了。

聂荣臻马上组织大家开了个军事碰头会,商量来商量去,最后决定主要还是得干掉敌人的战斗部队。

要是守得住,咱就坚守;要是守不住,那就撤退。关键是要尽量多消灭敌人的战斗力量。

张家口那会儿是晋察冀根据地的老大位置,还是咱们队伍当时手里唯一的一个大城市,咋就没死守下来呢?

其实,早在数月前大同和集宁那场大战落幕之后,张家口就已经陷入了敌人从东西两边同时进攻的困境,守着那地方真是难上加难。

大同集宁那一仗没打赢,咱们西边的部队就只能先撤出大同那边。到了东线呢,因为力量不够,承德也守不住了,只能放弃。

这意味着张家口现在已经毫无防御可言,东边和西边都被敌人给围住了,肯定没法长期坚守下去。

不过,张家口那可是连接关里关外的关键交通枢纽,也是我军战略部署里头的重中之重,说啥也不能轻易拱手让人。

于是,咱们就定下了这么个策略,能保住就尽全力保住。

9月20号那天,聂荣臻担当着晋察冀军区的头儿,他对敌人攻打张家口这事儿,安排了怎么防守。

面对敌人从两个方向发起的攻击,咱们军队也分成了两部分来抵挡。

在东线战场上,国民党那边主要是李文兵团下面的第16军和第53军,他们沿着平绥铁路一路往怀来冲。聂荣臻这边呢,他调了8个旅来灵活防守,准备跟对方周旋。

杨成武等人带着总共六个旅的队伍,在平汉线靠北的地方安排好了战斗计划,打算从两边夹击东边的敌人,来个钳形包围。

西线那边,敌人目前没打算动手,主要是傅作义带着他的晋绥军,像第35军啊,还有新编的骑兵第4师、暂编的第38师这些队伍,都在那儿呢。

傅作义的军队大都聚集在大同和集宁那条线上,咱们这边呢,就在西边的柴沟堡周围安排了一个纵队的兵力,主要是盯着那边,防止有啥动作。

说实话,聂荣臻这次的安排其实挺不错的,东边打过去,西边守住阵地。

在东边战场上,咱们集结了总共14个旅的兵力,这完全契合了咱们的战略思路——就是把强大的军队集合起来,在敌人的移动中把他们一网打尽。

然而,实际情况却跟预期的不太一样。

【03】

张家口战役打响后,实际情况跟聂荣臻之前预判的差不多。在东边战场上,咱们的第8旅得顶着国民党那边六个师的主力往前冲。

在那场战斗中,有两个纵队的主要任务是正面抵挡敌人的进攻,而其他部队,比如一个纵队,还有二纵的第四旅、三纵的第七旅、四纵的第十旅这些,都分散在周围各个地方,它们随时待命,准备给敌人来个突然的反击。

第二队正忙着在一线守着呢,尽管他们的人手被砍了大半,装备也不咋地,但那纵队头儿郭天民,真的是豁出去了,打得相当勇猛。

二纵派了两个旅的战士,牢牢坚守在怀来那片地方,国民党那边的16军和53军,又是开飞机又是放大炮,使尽了招数,可愣是没能把我们的阵地给攻下来。

郭天民坚守阵地不放,让国民党军队接连冲锋都碰了壁,士气大跌。一纵队的杨得志瞅准时机,连着两次主动出击,硬是把敌军给打退了,还干掉了三千多个敌人。

在东线战场上,郭天民指挥的二纵部队绝对算是头号功臣。他们就像钉子一样牢牢守住最前线,这才让杨得志有了可乘之机,顺利发起进攻。

晋察冀的战士们正士气高涨,打算乘胜追击,一举消灭东线的敌人,这时候,老对手傅作义又杀了个回马枪。

【04】

蒋介石瞧着战局越来越不对劲,就琢磨着让傅作义从西边那块儿动手反击。

不过,傅作义这位军阀心里头哪会乐意被蒋介石牵着鼻子走,所以蒋介石没得选择,只能把张家口这块地盘划给了傅作义,归他第十二战区管辖。

这次一并划归的,不光有张家口这座城市,还有对北平以及华北地区各路国民党军队的指挥大权。

老蒋抛出的这块诱饵,让傅作义眼睛一亮。要是张家口那边真的能把华北国军的指挥权抓在手里,那傅作义可就成了地地道道的华北老大。

其实呢,聂荣臻一开始并没把傅作义放一边不管,但在西线那边,他只安排了一个纵队的兵力,防线布置得挺简单,没那么严密。

傅作义这回又使了个巧招,没跟咱们正面硬碰硬,而是直接偷袭了张家口北边。咱们在那边只放了一个团守着,结果张北一下子就被攻占了。

傅作义这一回真是戳中了聂荣臻的要害,东线那边就算表现再出色,可北线一失守,全都白搭了。

张家口战役打到这个地步,先是有所胜利,但后来局势急转直下,我军各路部队还有晋察冀军区政府等部门,都只能火速撤离。

后来,国军对我军穷追不舍,这让我们的各个部队都遭受了不小的损失。也正因为这样,才有了郭天民和聂荣臻之间那次不太愉快的顶撞事件。

郭天民在这次战斗中真是吃了大亏,东边的防线靠着那些不太行的装备硬撑了十多天,结果没想到北边那边出了问题,一下子全崩盘了。

说实话,这场战斗的关键问题并不出在郭天民的前线调度上,郭天民心里有火,出门走走也是情理之中。

郭天民之所以生气,不光是因为张家口那场战役,其实还有解放战争打响之前裁军的事儿,这让他心里挺不痛快的。

【05】

国共两边坐下来谈和平的事儿,其中一项共识就是,两边都得按商量好的比例来减少军队人数,说白了就是一起裁军,这样能尽量让局势稳住,不闹大的意思。

那时候,中央心里头也清楚,打仗这事儿迟早得来,所以国共两边其实都没真动手去缩减兵力。

国民党重新调整了军队结构,把将军级别降级为师级,并且淘汰了一批年老体弱、有伤病的人员。这么一来,从表面看,他们的军队编制算是符合标准了。

我们党挺机灵,多数根据地是调整编制,不是真的裁员。就拿陕甘宁来说,虽然撤了两个旅的指挥部,但下面的士兵都并到一起了,人数上可是一点没少。

看上去编号是少了些,但实际上,大多数根据地的兵力没少,而且好多地方还在大张旗鼓地征兵,增加后备民兵的力量。

晋察冀那边是唯一按照规矩减了兵的。等到抗战打完,他们原本三十二万的武装力量,咔嚓一下,就只剩下了二十万人。

这里面一部分原因是聂帅个人的考量,另一部分则是中央有顾虑,毕竟晋察冀靠近北平,表面上总得过得去,得维持个场面。

就像国民党也削减了一批军阀部队和体弱多病的老兵那样,表面上功夫得做足,所以中央并没有阻拦聂帅的裁员打算。

没想到,裁军才没多久,战争就突然打响了,也就几个月的时间。

晋察冀那边压根儿没来得及防备,就被傅作义来了个突然袭击,结果大同、集宁、承德、张家口这些地方,一个接一个地就丢了。

郭天民带领的队伍之所以能挺住,关键是郭天民和政委刘道生自己做了决定,偷偷留下了部分队伍,没有照着上面的要求去缩减人数。

【06】

不管怎样说,直接在大家面前跟领导对着干,这显然违反了纪律部队的那些规矩。郭天民和政委刘道生他们俩私下里扣下要裁撤的部队,这可是触犯了我军的大原则。

不管削减军队这事儿是好是坏,反正是中央和军区司令部下的指令,底下的人只能老老实实照着做,不敢有啥隐瞒。

结果,郭和刘两个人偷偷留下了一部分队伍,连司令员聂荣臻都被他们瞒过去了,这事儿中央肯定不能容忍。

由于郭和聂之间积怨已久,加上这回又出了差错,最终朱老总不得不亲自出手介入。这样一来,郭天民就不再担任二纵司令员,而是被调去了晋冀鲁豫。

杨得志接手了郭天民原本负责的第一纵队指挥权,转而领导第二纵队。与此同时,李志民从第三纵队调了过来,担任第二纵队的政委。他们俩携手重新整顿和管理第二纵队。

在朱总司令的领导和调整下,晋察冀军区有了全新的指引,就像重获新生一样。不久之后,他们在战场上就扭转了局势,成功收复了张家口。