所谓“洛水之誓”,就是在洛水边许下的承诺;这一事件在历史上曾发生过两回,一次是在东汉立国之初,另一次则是在曹魏时期,许诺的人分别汉光武帝刘秀与魏国权臣司马懿。

他们二人虽然同样都在洛水面前发下誓言,但受诺人的结局却截然相反;朱鲔被拜将封侯,曹爽则被夷三族。

新朝末年,自然灾害频繁,农民起义相继爆发,于是刘秀与兄长刘縯也举起了反对王莽的大旗;最终,逐渐发展壮大的他于公元25年在河北鄗城称帝,延续了大汉王朝,史称“东汉”,而后开始平定四方,再造华夏。

汉光武帝刘秀登基之后的第一个目标,便是亲率大军攻取洛阳,镇守此地的人是农民军将领朱鲔,他先前杀害了刘秀的哥哥刘縯;按理来说,杀兄之仇不共戴天,刘秀应该快速攻下洛阳,为兄长报仇雪恨。

令人意外的是,光武帝并没有被仇恨冲昏头脑,而是委派曾在朱鲔手下任职过的岑彭劝说其投降,并在洛水边许下承诺;若出城投降,既往不咎,而且还会委以重任。

帝曰:“夫建大事者,不忌小怨。鲔今若降,官爵可保,况诛罚乎?河水在此,吾不食言。”彭复往告鲔,鲔从城上下索曰:“必信,可乘此上。”彭趣索欲上。鲔见其诚,即许降。——《后汉书·岑彭传》

朱鲔自知打不过刘秀,但又害怕投降后被他杀害,故犹豫不决;在岑彭地劝说下,朱鲔最终选择出城投降。

降汉之后,刘秀果然遵守承诺,没有违背洛水之誓;他摒弃前嫌,拜朱鲔为平狄将军,封扶沟侯。

光武帝刘秀能够成就一番功名大业,这其实和他本人广阔的胸襟是分不开的;与后来发生的洛水之誓形成了鲜明的对比。

曹魏时期的洛水之誓司马懿先后辅佐曹操、曹丕与曹睿三人,始终谨小慎微,不敢有丝毫逾越,直到魏少帝曹芳继位,他才逐渐掌权,并开始权倾朝野;明帝曹睿临终之际,将幼帝曹芳托付给了司马懿与曹爽。

因幼主年幼,朝政最终由辅政大臣曹爽把持,此时的司马懿只能韬光养晦,暗中积蓄力量,静静地等待时机。

公元249年,曹芳登基的第十年,大将军曹爽便带着小皇帝曹芳离开都城洛阳,前往高平陵祭拜魏明帝曹睿。

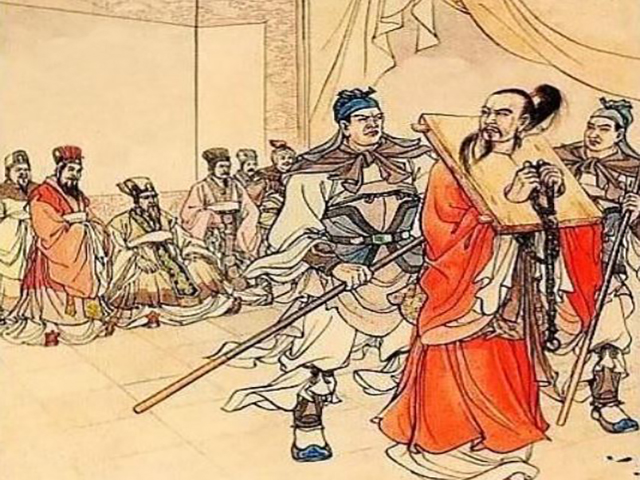

结果司马懿趁此机会发动兵变,控制了洛阳,并派兵驻扎于城外的洛水边,防止曹爽回京,这就是历史上著名的“高平陵之变”。

而后司马懿指着洛水发誓,声称只要交出兵权则不治罪;并派曹爽信任的殿中校尉尹大目向他讲明。

曹爽是个典型的官二代,由于缺少政治经验,天真的他不听桓范等人的劝谏,竟相信了司马懿的一面之词,他以为能够保全富贵,因此最终带着曹芳一起返回洛阳。

帝又遣爽所信殿中校尉尹大目谕爽,指洛水为誓,爽意信之。桓范等援引古今,谏说万端,终不能从。——《晋书·宣帝本纪》

只可惜,曹爽终究是低估了权臣司马懿的狡诈,所谓的“洛水之誓”,不过是骗他回京的美好谎言;一回到都城,曹爽便被司马懿免除了职务,而后被软禁。最终,他因谋反之罪被诛杀,并夷三族。

洛水之誓,司马懿开创失信的先河,对后世影响极其恶劣;他背信弃义,大肆杀戮,其子更是当街弑君。

更为严重的是,开国之君司马炎建立西晋之后,短短50多年,便引发了一系列的内乱,最终导致“五胡乱华”,使华夏文明遭受到了严重的破坏,甚至是灭顶之灾。

由此可见,同为洛水之誓,汉光武帝刘秀的格局比司马懿更大;东汉立国将近200年,几乎没出什么大乱。

如果司马懿能像光武帝一样遵守承诺,善待降臣,兴许司马家也不会被后来的宋武帝刘裕灭族,所谓“得道多助,失道寡助”,大抵莫过于此。