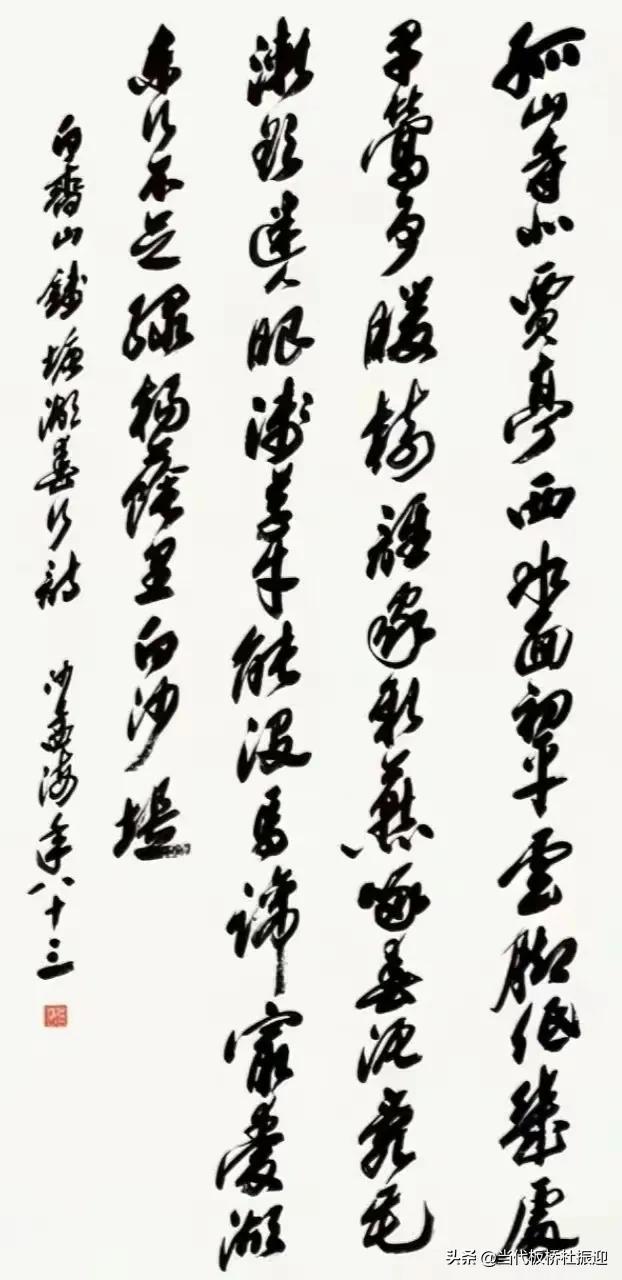

在中国近现代书法的星空中,沙孟海先生如一颗璀璨的北斗,以其苍劲雄浑的笔法照亮了二十世纪书坛的莽原。他的墨迹不仅是线条的舞蹈,更是一部凝固的史诗,将北碑的雄强与南帖的韵致熔铸为独树一帜的"沙体",在宣纸上构筑起气象峥嵘的笔墨长城。

碑帖交融的笔墨哲学

沙孟海的书法根植于深厚的传统土壤,早年师从吴昌硕,得缶庐老人"重、拙、大"之三昧,又上溯汉魏六朝碑版,对《张猛龙碑》《石门铭》等心摹手追。他独创性地将碑学的方峻雄强与帖学的流畅飘逸冶于一炉,形成"金石气"与"书卷气"并重的独特风格。观其代表作《龙跳天门联》,起笔如断金切玉,行笔若崩云坠石,收笔处则含不尽之意——这种"折钗股""屋漏痕"的笔法,正是先生对传统笔法理论的创造性实践。

在七十余年的艺术生涯中,沙孟海完成了从"师古人"到"师心"的蜕变。上世纪八十年代创作的《泰山刻石》系列,结字奇崛如危峰叠嶂,章法大开大合似江潮奔涌,已完全跳脱前人窠臼。正如他在《书学论集》中所言:"作字如将军布阵,须有横扫千军之势,亦不可失文人雅致。"这种刚柔相济的美学追求,使他的作品既有摩崖刻石的洪荒之力,又不失案头翰墨的文雅气息。

笔墨中的时代精神

沙孟海的书法艺术深深植根于二十世纪中国的文化土壤。抗战时期,他执笔如执戈,以雄健的榜书为烽火中的民族提气振神。1946年所书《还我河山》巨幅,字字如铁铸刀刻,饱含一个知识分子的家国情怀。改革开放后,他的书风更添浑穆之气,八旬高龄仍能运斤成风,为杭州灵隐寺题写的"大雄宝殿"匾额,四字重若千钧却又气韵流动,成为当代佛教艺术的典范之作。

先生晚年变法尤为可贵,八十岁后所作行草,褪尽火气而返璞归真。1989年书《苏轼·赤壁怀古》长卷,枯润相生的线条里仿佛能听见江涛拍岸,飞白处似见月光浮空,将文人书法的"士气"推向极致。这种"人书俱老"的境界,正是中国书法最崇高的审美理想——在技法的巅峰处超越技法,在形式的完美中抵达自由。

文人风骨的当代回响

作为学者型书家,沙孟海在语言文字、金石考古等领域皆有建树,这种综合学养使其书法超越了单纯的视觉美感。他题写的"西泠印社"门额,篆隶笔意间暗藏刀凿之趣,恰与印社"保存金石"的宗旨相呼应;为天一阁所书楹联,则融入古籍版刻的方正气象,墨香中仿佛飘出芸编缥缃的气息。这种"艺以载道"的创作理念,延续了自苏轼、黄庭坚以来的文人书法传统。

今日重读沙孟海墨迹,其价值不仅在于艺术本体的成就,更在于为浮躁时代树立了一种文化标杆。当电子屏幕蚕食书写记忆的今天,先生那力透纸背的线条提醒我们:毛笔不仅是工具,更是中华文脉的载体;书法不仅是艺术,更是修身养性的道场。他在《沙孟海论书丛稿》中的箴言犹在耳畔:"作字先做人,人奇字自古"——这或许正是解码其艺术魅力的终极密钥。

站在二十一世纪回望,沙孟海如同一位现代版的"墨禅",以毕生实践诠释着中国书法的最高境界:在规矩中得自在,于豪放处见精微。那些凝固在宣纸上的雷霆万钧,不仅是个人才情的挥洒,更是一个民族审美精神的集体无意识呈现。当我们的目光掠过那些如老松虬枝般的笔画时,触摸到的是一部流动的文明史诗。