桓启,汉代私印。1959年出土于长沙左家塘1号墓,现藏湖南省博物馆,著录于《湖南省博物馆藏古玺印集》。

一、风格这是一方汉印中的汉玉印,很工整,端庄秀丽。

二、字法01 “桓”字

《说文》:“桓,亭邮表也。从木亘(xuān)声。”

本义是表柱。古代立在驿站、官署等建筑物旁作标志的木柱,后称华表。

其中的“亘”(xuān),在这里不是“恒”,“恒”指的是天地之间有月,“如月之恒”;这里像回旋之水,和古文“回”有关。后来,中间的“回”变形成了“日”。

例如,“盘桓”,就有“回环”的意思。

邓石如:桓

02 “启”字

“启”字,在甲骨文中由“户”和“又”组成,表示用手开门;在金文中又加了“口”,表示呼喊叫门。到了小篆,“又”(手)变成了“攴”(手持杖),这样就不太好了,用手开门变成了拿个棍儿撬门。但大家都这么写,也没办法。

启

三、章法01 匀

线条之间的距离很匀,笔画的粗细很匀,整体留红也比较匀。

02 以纵向线条为骨架

以9条竖线为骨架来均匀分配空间,“桓”字略宽,占了5条竖线;“启”字略窄,占了4条竖线。

03 改变字形结构

“桓”字右边的“日”写得很窄,占用了两条竖线的位置。“启”字采用镶嵌的方法,变左右结构为半包围结构,安排巧妙。

四、刀法

四、刀法01 线条

它的线条并不是简单的直,而是略有弧度,有种钢筋被掰弯了的感觉。

线条以光滑为主,有些地方微微发毛。

02 转折

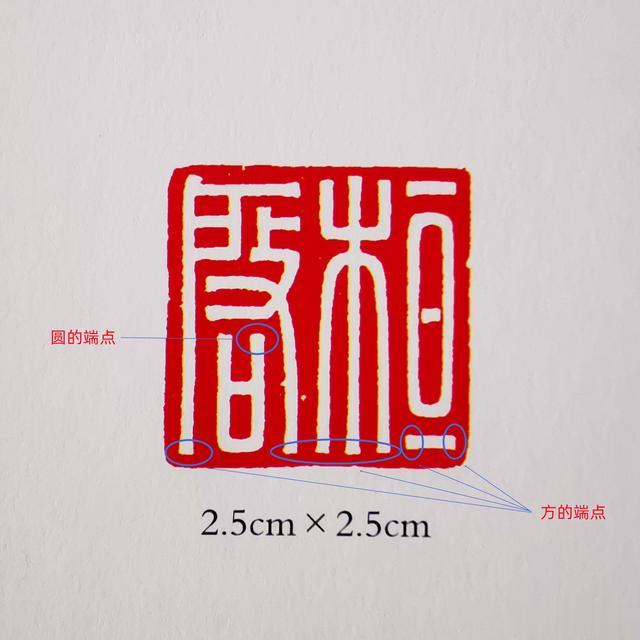

笔画的转折以方的居多,但也不是绝对的方,方中还带点圆,柔中带刚。

03 端点

笔画的端点以方为主,显得端庄大方。

五、做印法

五、做印法四条边和印面略带残破,很细微。

六、练习感受

六、练习感受

我刻的“桓启”

刻了很多遍,手写印稿问题很多,最终还是采用了打印的印稿,洗甲水上石,刻出来效果最好。

01 转折很难刻,方中带圆,有一定难度。

02 “日”字很难刻。“日”字的字形被压缩成了只占用两条竖线的位置,一不小心就会刻宽了,使得周围留红变小。

“日”字中间的横不接触两边的边界,一不小心就忘了。

03 “木”字很难刻。特别是下面的两条长弧线,不能刻得太宽,宽了会影响周边的留红,使得留红不均匀;也不能刻得太弯或者太直,它的弧度很难把握。