声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

肌酐升高,很多人一听到这个词就紧张,仿佛肾功能已经亮起红灯,甚至有人开始担心自己是不是走上了尿毒症的不归路。

但真相远比想象的复杂,人们对肌酐的误解,往往比它本身带来的威胁更大。

不少人拿着化验单,看到肌酐超标,第一反应是“完了,肾出问题了”,然后开始疯狂喝水,试图“冲掉”肌酐;还有人干脆戒掉肉类,认为“吃肉增加肌酐,少吃就能降”;更有甚者,开始乱投医,吃各种“护肾中药”,最后反而适得其反。

那么,肌酐升高真的意味着肾衰竭吗?其实,肌酐只是人体代谢的一个“副产物”,它由肌肉代谢产生,经肾脏排泄。单纯的肌酐升高,并不等同于肾衰竭。

肌酐是什么?为什么会升高?

肌酐(Creatinine)是肌肉代谢过程中产生的废物,通过肾脏排泄。因此,肌酐水平的高低不仅与肾脏功能有关,还受到多种因素的影响。

例如:

· 肌肉含量:肌肉多的人,肌酐本来就偏高,比如运动员、健美选手;相反,肌肉少的老人,即使肾功能下降,肌酐也可能不高。

· 饮食习惯:高蛋白饮食,尤其是红肉、动物内脏,会短期内提高肌酐,但这不代表肾脏受损。

· 水分摄入:短时间内脱水(如剧烈运动、发热、腹泻),血液浓缩,会导致肌酐暂时升高。

· 药物影响:某些药物,如抗生素、非甾体类抗炎药(比如布洛芬),可能影响肌酐代谢,使其短暂升高。

· 年龄因素:老年人肌酐偏高未必是肾病,而是身体代谢率下降的结果。

因此,肌酐升高不一定意味着肾脏损伤,而是要结合其他指标进行综合判断。

误区解析:肌酐高就等于肾病?喝水能降肌酐?

误区一:肌酐高=肾病?许多人认为肌酐升高就意味着肾功能损伤,但事实并非如此。即使肌酐高到一定程度,也不能仅凭这个指标就诊断肾病。真正需要警惕的,是肌酐持续升高,并伴随其他肾功能指标的异常,如:

· 尿素氮、尿蛋白、肾小球滤过率:如果这些指标同时“亮红灯”,才需要警惕肾脏病变。

· 泡沫尿、尿量减少:提示蛋白尿或肾小球滤过率下降。

· 疲劳、贫血、皮肤瘙痒:可能是慢性肾病的早期信号。

· 高血压:肾脏和血压关系密切,高血压患者更容易出现肾损伤。

· 双下肢水肿:特别是晨起眼睑浮肿,提示可能有肾病相关水钠潴留。

因此,单靠一次肌酐检查结果就恐慌,反而容易走入误区。

误区二:喝水能降低肌酐?许多人一看到肌酐高,就开始猛灌水,甚至每天喝五六升,认为这样能“冲洗”肾脏。但事实上,过量饮水不仅不能降低肌酐,反而可能加重肾脏负担,甚至引发 水中毒。

肾脏的排泄能力是有限的,适量饮水可以帮助代谢废物,但过量饮水会稀释血液中的钠离子,导致 低钠血症,出现 头晕、乏力,严重时甚至昏迷。

降肌酐的关键,不是喝水,而是找到真正的原因。

如何真正保护肾脏,而不是盲目降肌酐?

1. 调整饮食,而不是盲目“忌口”许多人认为 “少吃肉,就能降肌酐”,事实并非如此。过度限制蛋白质摄入,会导致营养不良,反而加速肌肉流失,使肌酐下降的同时,身体状况变差。

· 选择优质蛋白:如鱼、鸡蛋、豆腐,而不是大量吃红肉、动物内脏。

· 减少高盐、高糖饮食:控制血压、血糖,降低肾脏负担。

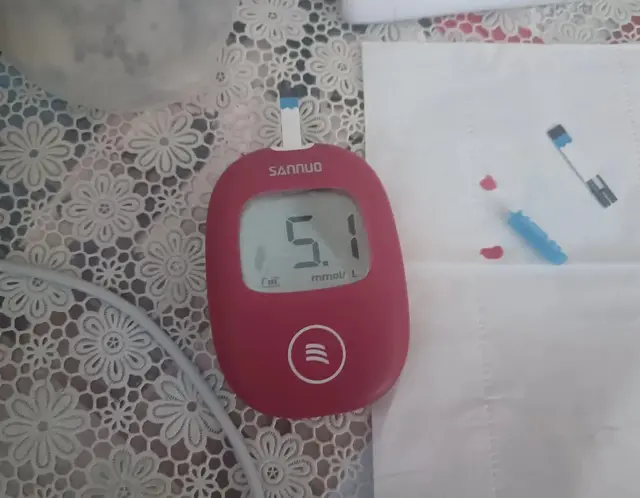

2. 控制血压、血糖,避免慢性病导致的肾损伤

高血压、糖尿病是肾病的主要推手,很多人的肾衰竭,根本原因不是肌酐高,而是长期的高血压、糖尿病没有控制好。

· 定期监测血压、血糖,遵医嘱服药,避免肾脏长期受损。

· 减少盐分摄入,每日食盐量控制在5g以内,降低血压。

· 选择低GI(血糖生成指数)的食物,避免血糖波动过大。

3. 避免滥用药物,保护肾脏很多肾损伤,都是长期服用 非甾体抗炎药(如布洛芬) 或者某些 来路不明的中草药 导致的。

· 不要滥用止痛药,如布洛芬、对乙酰氨基酚等。

· 谨慎使用中草药,部分“护肾”中草药可能含有肾毒性成分。

4. 保持良好的生活习惯,促进肾脏健康· 保证充足睡眠,避免熬夜:肾脏在夜间进行自我修复,长期熬夜会加重肾脏负担。

· 适量运动:但避免过度健身导致肌酐短期飙升。

· 戒烟限酒:烟酒会影响肾脏血流,增加肾病风险。

结语:关注整体健康,而不是单一指标

肌酐升高,不是一个单一的问题,而是整个身体状况的“晴雨表”。它可能是短暂的波动,也可能是长期健康隐患的信号。

关注整体健康,而不是盯着一个数字焦虑,才是正确的方向。

正如古人所言:“流水不腐,户枢不蠹。” 肾脏也是一样,保持良好的生活习惯,让它始终处于健康的流动状态,比任何单一的“降肌酐”手段都更重要。

参考文献

1. 《中华肾脏病学杂志》,2023,《肾功能评估标准与误区》

2. 《临床肾脏病学》,北京大学医学出版社,《肾脏代谢与饮食管理》

3. 《国际肾病研究》,2022,《肌酐水平与慢性肾病的关系》