乾隆十九年(1754年)年底,因西北的心腹之患、清朝三代以来的大敌准噶尔汗国内部不断发生内讧争斗、实力大减、已经显露出颓败的迹象,于是自继位以来就决心攻灭准噶尔汗国、彻底统一天下的乾隆帝亲拟‘征伐准噶尔’的檄文,预备出兵西域、消灭准噶尔汗国、恢复中原王朝对天山南北大地已经失去了上千年之久的统治权。

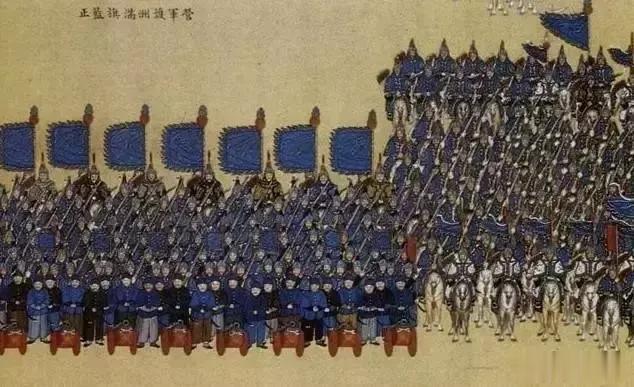

乾隆二十年(1755年)初,在领班军机大臣、保和殿大学士傅恒的全力配合协助下,乾隆帝出兵五万,分为南北两路合击准噶尔汗国汗廷所在地伊犁(新疆伊宁)。

而因在准噶尔汗国内部权力斗争中失败的贵族阿睦尔撒纳被乾隆帝封为为定边左副将军,担任北路军副帅,随同北路军主将班第一起,从乌里雅苏台向伊犁进军;南路清军则以定西将军永常为主帅,同样为准噶尔汗国附清贵族的萨喇尔为定边右副将军,担任副帅),从巴里坤向伊犁进军。

清军大举来攻之时,准噶尔汗国第八任大汗达瓦齐在心神大乱下居然不敢坚守伊犁,而是慌乱地弃城逃跑,然后聚集一万余人残部退守在格登山(今新疆昭苏西南特克斯河北岸),准备在此设营顽抗清军。

清军尾随而来后,很快包围了格登山;乾隆二十年(1755年)五月十四深夜,清军前锋翼长阿玉锡(准噶尔人,因内部倾轧陷害而愤然投清)奉命率二十四人出营侦察格登山。

在圆满完成侦察任务后,阿玉锡敏锐地发现准噶尔残军大营中防守空虚、布置混乱、士气低迷,于是当即改变原定的撤退计划,在说服了其余二十四名同袍后,带着他们直接对格登山上的达瓦齐大营发起了冲营猛攻。

阿玉锡一骑当先,拍马执矛率先冲入大营内,其余二十四位勇士也随后跃马而入,在山上横冲直撞、往来砍杀,格登山顿时杀声震天,气震山岚。

因为阿玉锡等人的突然冲营,在山顶上扎营的达瓦齐残部误以为是清军主力前来攻伐,混乱中兵无斗志、将无勇心,无法组织起有效抵抗,兵溃如山倒、在黑暗中纷纷跪地投降。

此时大势已去的达瓦齐,只得放弃了坚守格登山,仅带七十余人的侍卫仓皇向南突围逃窜,投奔南疆乌什城回部首领、阿奇木伯克霍集斯。但霍集斯在达瓦齐来投后并没有帮助他脱困,而是直接将其干脆利落地生擒于乌什城中,然后缚送给清军请功。

被阿奇木伯克霍集斯擒获交给清军之后,达瓦齐很快被押送至京师,然后在皇城午门外举行的、并由乾隆帝亲自主持的盛大的仪式中,被当做此战的最高等级战利品‘献俘午门’。

而随着以达瓦齐为主角的‘午门献俘’仪式完成,准噶尔汗国宣告正式灭亡;在消灭了达瓦齐残部的势力之后,乾隆帝起初决定按照皇祖康熙帝当年收伏喀尔喀蒙古(外蒙古、漠北蒙古)的例子,将卫拉特蒙古(即以准噶尔部为主的漠西蒙古)分而治之,同时设立四个汗王,以‘赏功策勋,用奖劳绩’(也就是分而治之)。

其中,自原准噶尔汗国内部首先来归的车凌为杜尔伯特汗,随后归附的阿睦尔撒纳为辉特汗,班珠尔(和硕特汗国拉藏汗长孙、阿睦尔撒纳实际上的亲兄)为和硕特汗,噶勒藏多尔济(噶尔丹侄孙、准噶尔汗国汗室成员)为绰罗斯汗(也就是准噶尔汗的改称,准噶尔汗室姓绰罗斯氏)。

另外,为了表彰‘归附献策’的功勋,乾隆帝还特封‘归来有功’的阿睦尔撒纳为双亲王,赏食亲王双俸,想要以其为‘安抚准部’的象征(统战标杆)。

但阿睦尔撒纳野心勃勃,其志向并不仅仅是成为清朝的双亲王而已,而是要继承准噶尔汗国的汗位;之前,他主动率部归附清朝,就是为了实现这个志向的暗中策略,以借清朝的力量把自己最大的对手达瓦齐势力给彻底消灭,从而让自己统治卫拉特四部的梦想变成现实。

在达瓦齐势力彻底覆灭的前后,阿睦尔撒纳就在担任北路军副帅、随清军进军伊犁之时,通过自己的亲信属众在准噶尔汗国内部制造舆论、散布自己要成为卫拉特四部总汗的传言;而达瓦齐兵败被擒后,阿睦尔撒纳就开始在私底下以卫拉特四部总汗自居了。

此时,阿睦尔撒纳虽然已经是朝廷的双亲王、定边左副将军,但平日里出行巡视都不用清军所用的大纛(古代标志将领身份地位的军旗),不穿清朝的官服,不系黄带,不戴孔雀翎,也不用朝廷所颁发的王印发布文书,而是启用噶尔丹策零在位时、辉特部珲台吉刻用的菊形篆印,并以此行文下属各处;此外,阿睦尔撒纳还私自调兵九千人至布鲁特、哈萨克边境,拥兵自重意图自立。

阿睦尔撒纳这些‘形如谋反’的做法,其实早就被乾隆帝所察觉,为了平息可能发生的叛乱,乾隆帝指示定北将军班第,让他促使阿睦尔撒纳早日进京入觐,以便在其到达内地或者软禁、或者直接剪除。

但阿睦尔撒纳在启程前往内地时,感觉事情或许有变,于是便在从伊犁启程入觐、行至乌隆古河时,突然公开举兵反叛,并火速回军伊犁。

乾隆二十年(1755年)八月二十九,阿睦尔撒纳率叛军进入伊犁,包围了班第所率的伊犁守军;而清军此时在伊犁只驻扎有五百人的军队,无法抵挡阿睦尔撒纳的叛军,清军守将——定北将军班第、参赞大臣鄂容安力战不支后自杀,定边左副将军萨喇尔被俘。

面对阿睦尔撒纳发动叛乱后突变的准噶尔旧地形势,乾隆帝立即采取相应措施以应对;乾隆二十年 (1755年)九月,乾隆帝改封卫拉特四部的汗王——

以噶勒藏多尔济为绰罗斯汗,车凌为杜尔伯特汗,沙克都尔曼济为和硕特汗,巴雅尔为辉特汗,其他卫拉特蒙古各台吉、宰桑各有封赏。

随后,乾隆帝以策楞(遏必隆之孙、讷亲长兄)为定西将军、达尔党阿为定边左副将军、紮拉丰阿为定边右副将军,率领大军于乾隆二十一年(1756年)二月出征,进行第二次远征伊犁作战。

清军第二次征伐伊犁之役(即第二次平准之役)也分为两路,其中西路军由策楞、玉保统率,北路军由哈达哈统率,各自向伊犁进发。另一面,阿睦尔撒纳举兵叛乱后,并没有得到大部分准噶尔贵族的拥护,许多贵族首领倒戈相向,抵制阿睦尔撒纳的统治,准噶尔旧地再次陷入了内讧和混战之中。

而面对着清朝大军的再次压境,阿睦尔撒纳终于体会到了达瓦齐当初的无奈心情——因为内部的一盘散沙,阿睦尔撒纳根本无法组织起对清军的有效抵抗,无奈之下只得弃守伊犁,逃亡哈萨克汗国。

此后,为了行缓兵之计,阿睦尔撒纳一面联络沙俄势力,以永远臣服俄国为条件,请俄国支持他的‘厄鲁特总汗’身份,一面又向清军伪装投诚,并在当年冬天偷偷潜回了塔尔巴哈台,收集散落的残部,再次自立为大汗。

而清军主帅策楞因被阿睦尔撒纳蒙蔽、战和不定,一度停止追剿,使阿睦尔撒纳赢得了喘息的机会,得以重占伊犁,并在额尔齐斯河与斋桑泊之间修建了要塞,以对抗清军的进攻;在近一年的追剿过程中,策楞所率的清军毫无进展。

乾隆二十二年(1757年)二月,在西域战事久拖不决之下,乾隆帝决心调整前线将帅,全歼阿睦尔撒纳残军。当年,乾隆帝革去策楞、玉保所有官爵、押送进京候审,另以成衮扎布接任定边将军,兆惠为定边右副将军,车布登扎布为定边左副将军,调集了精锐八旗军队,兵分两路再次征伐阿睦尔撒纳。

与此同时,准噶尔旧地再度参与叛乱的诸台吉、宰桑内讧不止,而叛乱地区的瘟疫四起,人畜死亡无数。乾隆二十二年(1757年)六月,清军征讨大军顺利抵达并占领了伊犁,阿睦尔撒纳仓皇逃窜,再次逃入哈萨克汗国,投靠哈萨克汗阿布赉。

慑于清军的巨大威慑力,阿布赉唯恐收留阿睦尔撒纳而招致清军的随后攻击,于是便遣使向清军表示,愿将阿睦尔撒纳擒献清朝。但阿布赉的举动被阿睦尔撒纳所觉察,惶恐之下他便乘夜带着妻子亲随等八人,盗取了马匹,沿着额尔齐斯河投奔沙俄,妄图依靠沙俄的力量卷土重来。

阿睦尔撒纳逃到沙俄境内后,为了消除祸患,乾隆帝当即命理藩院行文给沙俄进行外交交涉,要求沙俄按照两国之间所商定的‘彼此不纳逃人’的外交协议,交出阿睦尔撒纳等人;但沙俄一直找借口推延不交人。

乾隆二十二年(1757年)九月,阿睦尔撒纳在沙俄染上了天花,病死在托博尔斯克以东,年三十五岁。而直到阿睦尔撒纳病死之后,沙俄才勉强将他的尸体交给清朝处置。

以阿睦尔撒纳病死沙俄并移送尸体为标志,清朝前后历经两年半,终于平定了‘准噶尔叛乱’,恢复北疆的广大疆域。

(此后,清军在南疆还进行了持续两年之久的‘平回’作战,并于乾隆二十四年、即1759年彻底平定回部首领布拉尼敦、霍集占所发动的叛乱,南北疆归于一统;这个过程,在之前的文章《富察氏世系.明瑞篇》中已经详细叙述过,这里就不再重复、直接略过了。)

两次出兵、彻底平定准噶尔并消灭南疆回部叛乱后,乾隆帝于战后论功行赏,参战的诸将、诸臣都有封赏;而身为朝廷首揆的傅恒虽然没有直接领兵出征(仅仅在策楞追剿阿睦尔撒纳不力时,到前线视师调查过),但是他在后方尽心尽力办理军务、居中运筹,身体力行地支持皇帝指挥战事,是乾隆帝心中‘平准、平回’之战的最大功臣。

所以,乾隆帝极为赞赏傅恒,夸奖他说‘至同朕办理军务者,惟大学士公傅恒与朕一心,日夜不懈’,因此特地颁谕旨,再授傅恒为‘一等公爵’。

当年,在(第一次)平定大小金川后,傅恒就被乾隆帝封授为‘一等忠勇公’,而此次因‘平准、平回’之功再加一等公爵,傅恒所受圣恩殊典已经旷恩无比。但是傅恒还是头脑很清醒,不因此而得意忘形,依旧低调内敛,所以上疏向乾隆帝恳陈辞谢,坚决不受再封的公爵。

最后,是乾隆帝拗不过傅恒的辞谢,只得就此作罢;但在‘平准、平回’之后,于紫光阁绘制‘平定西域前五十功臣像、后五十功臣像’、供朝廷王公大臣观瞻敬仰时,乾隆帝亲下谕旨:

‘嘉在事诸臣之绩,因葺新斯阁,图功臣大学士忠勇公傅恒、定边将军一等武毅谋勇公户部尚书兆惠像以下一百人于阁内。前五十人御制亲赞,后五十人命儒臣拟撰’。

而‘第一功臣’的位置,乾隆帝将其授予了傅恒,亲拟赞语以夸耀他的功绩:

‘大学士一等忠勇公傅恒。世胄元臣,与国忧戚,早年金川,亦建殊绩,定策西师,惟汝予同,赞侯不战,宜居首功。’

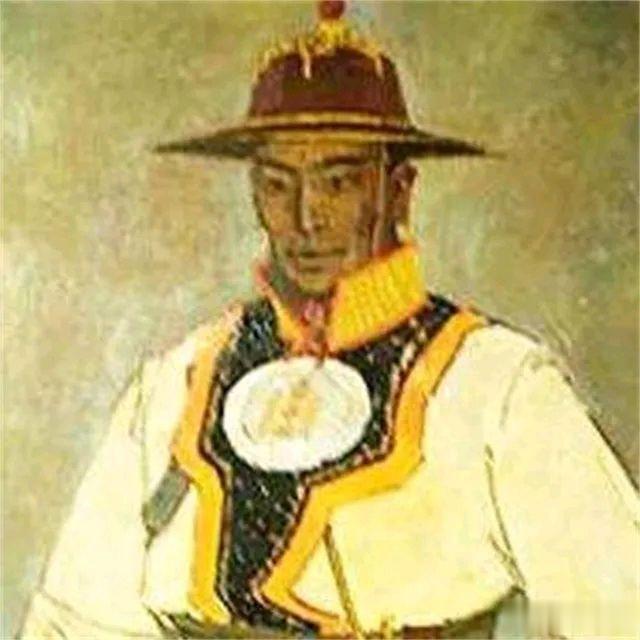

另外,在‘平准之役’中关键的‘格登山之战’中立下奇功、声震天下的四品翼长阿玉锡,也因此功而被列入‘平定西域前五十功臣’的第三十三位,授散秩大臣、勇号‘喀喇巴图鲁’,并由乾隆帝御笔作赞辞:

‘于格登山,贼据险守。率廿四人,间道袭后。诸贼大溃,爰以成功。本厄鲁特,降顺效忠。’

乾隆帝还专门为阿玉锡写了一首诗以赞其功——

“阿玉锡者伊何人, 准噶尔属司牧臣; 其法获罪应到臂,何不即斩犯厥尊; 徒步万里来向化, 育之塞外先朝恩; 萨拉尔来述其事,云即彼中勇绝伦;持铳迎面未及发, 直进手夺无逡巡;召见赐银擢侍卫, 即命先驱清漠尘。’

乾隆帝的诗词水平暂且不论,但他这首称赞阿玉锡的诗,倒是通俗易懂、简单明了地将阿玉锡的生平和功绩都给讲明白了。

‘平准、平回’大功告成之后,傅恒以首揆大学士、领班军机大臣的身份佐乾隆帝治理国政、辅牧天下,时间在这期间又过去了近十年;那么下一篇文章,将继续为大家讲述傅恒时年以后的仕途历程。