近代画坛,徐悲鸿是个难以忽视的名字。

他的笔下,既有文人气,也有时代风。

不同于一般画家,他身上,既流淌着士大夫的理想主义,又浸润着西方艺术的洗礼。

徐悲鸿出身寒门,感情路上波折不断。

民国乱世,痴男怨女比比皆是,但说到最传奇的一对,非徐悲鸿与蒋碧薇莫属。

爱起无声,深陷无声;恨起无迹,笑泯无痕。

分分合合,不足为奇。但真闹到法庭的,怕是只有他们了。

1944年,积怨成山,一纸诉状,把两人推上了审判席。

结果,蒋碧薇不仅拿下儿女抚养权,还从徐悲鸿手中赢得了一百万巨款、四十张古画和一百幅亲绘作品。

相爱容易相守难民国时期,情感波折者甚众,但能以官司终结旧情者,寥寥无几。

徐悲鸿与蒋碧薇,正是其中最具代表性的一对。

1944年,二人积怨已深,最终对簿公堂。

蒋碧薇一举获胜。法院判决,她获得了儿女的抚养权,同时拿到了巨额赔偿。

一百万元国币,四十张古画,以及一百幅徐悲鸿亲笔绘制的新作。

这一百幅画,还并非简单了事。

蒋碧薇亲自挑选,逐张审视。不满意的,便要求徐悲鸿重画。徐悲鸿日夜赶工,废寝忘食。

后来的妻子廖静文曾认为,这段高强度劳作,最终耗尽了他的健康。

两人结婚仅八年,徐悲鸿便病逝。

然而,将一切归咎于蒋碧薇,显然并不公允。

徐悲鸿本人,也渴望早日了结旧债,与新欢安稳共度。对这场悲剧,双方都有责任,无法简单定论。

至于蒋碧薇这个人,今日已少有人了解。

流行的看法分歧颇大。有人认为,她只是徐悲鸿的一段旧情,后来又成为国民党高官张道藩的伴侣。

有人则称,她是一位桀骜不驯的女子,一生活得灿烂而极端。

看过她传记的人,对她的评价更为复杂。刚硬、自私、自恋,几乎是绕不开的标签。但即便如此,在许多人眼里,她依旧光芒四射。

她性格疏朗,不拘小节,性情中人。

所谓自私,不过是强者的本能自护。所谓自恋,也无可厚非,她的确才貌出众,自幼便得异性青睐。

十八岁时,她与徐悲鸿私奔。

那种敢爱敢恨的纯情,带着一股初生的锋芒。

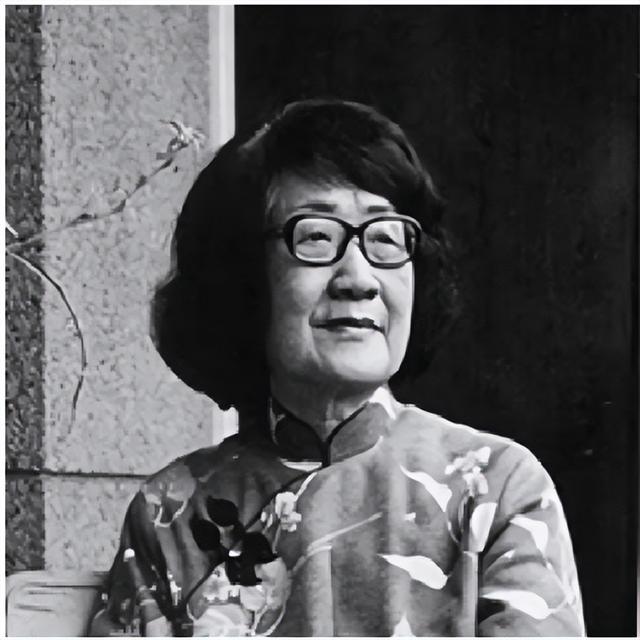

多年后,离开张道藩后,黑白照片中的蒋碧薇,神情冷静,身姿孤傲。

那一刻,她真正显现了骨子里的高贵。

回望她的一生,只有最初与最后的时刻,是平静清明的。

中间几十年,皆是喧嚣与奔波,尘土飞扬,难以停歇。

十八岁那年,蒋碧薇遇到了徐悲鸿。

两人一见如故,以私奔开篇,以反目收场。

这段情感,贯穿了他们各自人生的重要章节。

此情可待成追忆蒋碧薇,原名蒋棠珍,1899年出生于江苏,一门望族。

自幼受良好教育,琴棋书画样样精通,是典型的大家闺秀。

从现存照片看,她五官端正,却不以容貌取胜。

真正打动人的,是那种天生的雍容与自信。身高一米七,气质出众,即使今日亦属佼佼者。

徐悲鸿初见小蒋,便心生倾慕。

当时他已娶妻,但眼前少女的光彩,让他忘却了身后的一切。

蒋碧薇本已订婚,却在画家热烈追求下动心。

两人私定终身。徐悲鸿亲自为她改名“碧薇”,还刻了成对戒指,一枚刻“悲鸿”,一枚刻“碧薇”。

情到深处,他们选择私奔日本。蒋家无奈,只得以石头为棺,假办丧事,才得以解除婚约。

出走时,二人仅带两千元。徐悲鸿在异乡默默作画,几无销路。蒋碧薇则甘愿陪他度过贫困与孤独。

后来,两人辗转到巴黎,生活稍有改善,但仍拮据。

最困难时,蒋碧薇曾想去工厂做女工补贴家用。即便如此,她未曾抱怨。

在巴黎,蒋碧薇曾在橱窗前爱上一件昂贵风衣。

徐悲鸿卖画得款后,第一时间为她买下。她穿上风衣,泪流不止。

在上海,蒋碧薇患猩红热。徐悲鸿冒着严寒,穿遍全城,只为买到一杯冰激凌。

徐悲鸿第一次与蒋碧薇分别,是赴南洋讲学。思念至深,竟在宴席上痛哭。

他还作诗寄情,留下《梦中忆内》,字字动人。

蒋碧薇对徐悲鸿同样体贴。

彼时怀表盛行,徐悲鸿因囊中羞涩未曾购买。蒋碧薇省吃俭用,为他买下一块怀表。

徐悲鸿生前,怀表一直贴身收藏。

即使后来二人反目,他也未曾舍弃。蒋碧薇得知后,泪湿衣襟。

然而,他们也逃不过常见的悲剧模式。共苦易,同甘难。

回到上海后,徐悲鸿事业腾飞,名声渐起。蒋碧薇则希望补偿过往,频繁举办沙龙,享受社交生活。

徐悲鸿依旧沉浸在艺术中,对社交毫无兴趣。

二人分歧渐深,隔阂日益加剧。

此时,孙韵君出现在徐悲鸿身边。

她是他的学生,年轻、美丽。徐悲鸿对她倾心。

徐悲鸿故技重施,为她取名“多慈”,并重新打造一对红豆戒指。

至此,那只刻着“碧薇”的戒指,已彻底成为尘封往事。

期间蒋碧薇试图挽回。

她搬走了徐悲鸿与孙多慈的合作画《台山夜月》,烧毁了孙多慈赠送的枫树苗,还直接登门与孙家父母、上司交涉。

面对压力,徐悲鸿一度退缩。但很快,他在报纸上公开声明,与蒋碧薇“久已脱离同居关系”。

这份冷酷的启事,彻底斩断了蒋碧薇最后的希望。

她或许终于明白,当年私奔的代价。

此后,蒋碧薇不再争执。她默默退出,投入张道藩的怀抱。

孙多慈后来另嫁他人。

一开始徐悲鸿试图复合,却被蒋碧薇冷静拒绝:若你自愿断绝过往,我的门永远为你敞开;若是被人抛弃而归,我绝不接收。

一句话,划下了两人情感的最后界限。

表面上,他们还维持着若即若离的关系。真正的决裂,要到1944年才彻底发生。

那一年,徐悲鸿结识了廖静文。

再次登报,宣布与蒋碧薇“断绝同居关系”。

蒋碧薇,这一次,不再沉默。

她决定用法律手段,为自己讨回尊严。

于是,一场旷日持久的分手大战爆发。

最终,法院判定,蒋碧薇获得儿女抚养权,同时获赔一百万元国币,相当于当时普通公务员十年的薪水。

此外,她还拿到了一百幅徐悲鸿亲笔绘制的画作。

特别的是,徐悲鸿还赠送了《琴课》一画,画中描绘的是蒋碧薇在巴黎练琴的情景。

画成了,情也断了。

两人,从此各奔东西,天涯陌路。

只是当时已惘然蒋碧薇并非寻常女子。

她生于名门,有着良好的教养,也有足够的天赋。留学法国,主修音乐,谈吐举止间,自带一股难以忽视的吸引力。

她的才华虽未能在艺术史上留名,但作为一位大家闺秀,已然绰绰有余。

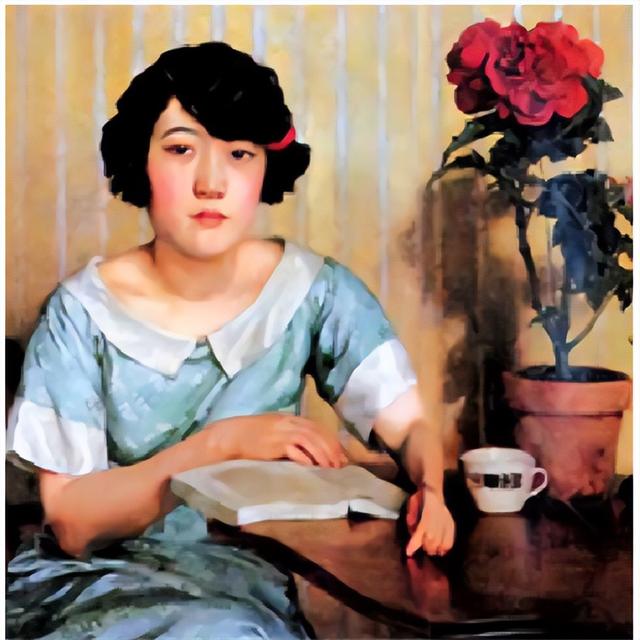

从1920年代到1930年代,徐悲鸿大量以家庭生活为题材,蒋碧薇便是他画中最常出现的模特。

作品中那份温柔与专注,几乎昭示着他曾经深厚的感情。

在日本,在巴黎,两人曾度过一段真正的同甘共苦。

徐悲鸿在法国创作的油画《萧声》,吹箫的女子正是蒋碧薇。

画中神情清冷而动人,成为不少人心中的经典形象。

除《萧声》之外,徐悲鸿还以她为模特,创作了《凭桌》《琴课》《慵》《静读》《传真》等七幅作品。

每一幅,都可见徐悲鸿的用心与柔情。

其中,《凭桌》一画创作于1926年。

那时,徐悲鸿刚结束六年留学生活。

蒋碧薇,虽与张道藩已有情愫,却尚未挑明。这幅画因此也隐隐承载了某种复杂情绪。

透过这些作品,人们可以清晰读到徐悲鸿对蒋碧薇曾有过的深情。

无论后来关系如何变化,那份当年的痴迷,是真实存在过的。

徐悲鸿对儿子的爱,也留有笔墨为证。

长子徐伯阳出生三个月时,他为儿子绘制了一幅素描,爱意溢出纸面。

回望过往,不可否认,蒋碧薇始终是一位高贵的女子。

她与徐悲鸿的悲欢离合,是一场无法掌控的缘分。

爱情的激情,终究难以支撑婚姻的重量。

要走到白头,需要太多现实因素,仅靠冲动远远不够。

如果说蒋碧薇人生的前半场属于徐悲鸿,那么后半场,则被张道藩接手。

张道藩虽名气不及徐悲鸿,却也非凡之人。

他是国民党骨干,深受陈立夫器重。赴台后,曾官至高位。

两人初识于巴黎。那时,张道藩还是无名小卒。

第一次见到蒋碧薇,他便心生敬仰,迅速展开追求。

不同于徐悲鸿用戒指缔结誓言,张道藩用情书攻势,逐步叩开了蒋碧薇的心门。

起初,蒋碧薇并不动心。

她依然希望与徐悲鸿白头到老。张道藩无奈,只得与法国女子苏珊结婚。

直到徐悲鸿深陷孙多慈,蒋碧薇才渐渐接受张道藩的情感。

两人以情人身份相伴数十年。

分离时写信,相守时亦写信。情书累计超过两千封。

有一点可以确认。

蒋碧薇是在徐悲鸿公开登报,宣布与她“脱离同居关系”后,才决心与张道藩同居。

当时张道藩曾为她列出四条路:离婚再婚;逃避远走;做精神恋人;保持自由关系。

蒋碧薇最终选择了第四条。

也许是不愿连累张道藩,也许对名分本就无所谓。

她要的,从来只是一个真心相待的人。

张道藩其实对她不错,还承诺六十岁时娶她。

然而,到了她六十岁生日,张道藩大宴宾客,却避而不谈婚事。

席散之后,蒋碧薇质问多年承诺何在。

张道藩含糊其词。两人大吵一场,从此决裂。

也有说法称,张道藩因苏珊拒绝离婚,或因政治顾虑,无法兑现承诺。

原因如何,已不重要。重要的是,从那天起,他们彻底分道扬镳。

当年的美人,也终将老去。

但蒋碧薇依旧骄傲。分手后,她拒绝张道藩的资助,靠卖徐悲鸿旧作维持生计。

她始终舍不得卖掉《琴课》。那幅画,直到她去世,都摆在卧室里。

靠那笔分手财产,她晚年虽然孤独,却未至潦倒。

张道藩去世后,蒋碧薇重新拾起笔,写下长达五十万字的回忆录。

上篇为《我与悲鸿》,下篇为《我与道藩》。

世上再传奇的故事,总有落幕的一天。

她以文字,召唤回所有深藏心底的往事。

对徐悲鸿,她满是怨恨。她写道:“我从十八岁跟他浪迹天涯海角,二十多年的时间里,不但不曾得到他一点照顾,反而受到无穷的痛苦和厄难…………”

她坚持称呼徐悲鸿为“徐先生”,生疏而冷漠。

对张道藩,她却充满温柔与感激。

即便张已去世多年,她仍深情地写道:“我将独自一个留在这幢屋子里……而把你的影子铭刻在心中”

有人为她感到惋惜,认为她一生未曾真正成婚。

但对蒋碧薇而言,婚姻的形式从来不是衡量幸福的标准。

在《我与道藩》中,她写道:“你和我用不尽的血泪,无穷的痛苦,罔顾一切,甘冒不韪,来使愿望达成,这证实了真诚的人性、尊贵的爱情是具有无比的力量的”

参考资料:慕容素衣著. 不信人间有别离[M]. 2023

徐悲鸿和他生命中的三个女人 李垚