科举制度延续一千三百年,在封建政治制度中能如此长期存在,其生命力应算是很强的。科举制度经过国家政权变革的多个历史阶段,不论是统一的中央集权国家,或是分裂割据的国家政权,不论是哪个民族的统治集团,都选择科举考试制度作为统治工具之一来巩固政权,这表明科举考试制度的政治功能具有普适性,能够经过一定调整之后适应各个阶段的社会政治需要,其中必有合理的因素,值得后人研究和总结。

(一)考试选官,重视素养

中国主流的传统文化是儒家思想,儒家对现实政治的理想是实现王道仁政,要求在上者为民众的道德楷模,以道德教化民众,使民众安居乐业,遵法守纪,稳定社会秩序。 为实施这一条政治路线,官员必须学习儒家经典,通经致用,有文化素养。 选拔有才学的士人担任文官,可通过考试进行鉴别。 科举就是承袭传统文化思想,并将以考试选拔文官的主张制度化。 隋炀帝在大业八年九月发布《文武联事以才授诏》 ,强调“化人成俗,则王道斯贵” “世属隆平,经术然后升任” 。

( 《隋书·炀帝上》 ) 唐高祖在武德五年三月《京官及总管刺史举人诏》中说:“自古哲王,弘风阐化,设官分职,唯才是与。” ( 《唐大诏令集》 卷一0 二) 唐太宗在贞观二年对侍臣说:“为政之要,唯在得人,……今所任用,必须以德行学识为本。” ( 《贞观政要》 卷七) ,要任用有才学的人为官,需要通过科举考试作鉴别。明太祖于洪武三年(378 年) 规定: “ 使中外文臣,皆由科举而进,非科举者,毋得与官。” ( 《 明史·选举二》 ) 有较高文化素养的士人,才能在科举考试竞争中被录取,所以,科举以考试选士的功能,才得到皇帝的认可。 现代文学家余秋雨说:“科举以诗赋文章作试题,并不是测试应试者的特殊文学天才,而是测试他们的一般文化素养。” 科举以考试选拔文官,保证官员有一定文化素养,为改善吏治创造了基本条件。

(二)设科灵活,多科网罗

科举的设科,开始就不止一科,初期的发展趋势是逐渐增加,由两科增至三科,再增至六科,最后达到十多科,可见它不是固定不变的。 特别是在唐代,根据实际需要可以增多或减少,进行调整。 并将科目区分为两类,定期举行的是常科,是主要的,不定期举行的是制科,是根据需要吸引特殊人才而下令举行的,作为常科的补充,唐代制科盛行,名目繁多,各有特色,多过百余科。

从学科的角度来看唐初的科目:秀才科、进士科试策,包含的内容有经学、政事、文学。 明经科试策,内容主要是经学、史学、文学。 明法科属于法学,明书科属于艺术,明算科属于理学。 制科更是超越这些学科的范围,网罗各类人才。 所以,唐代国家政务部门所需要的官员,都有专门人才可使用。 到了宋代,制度发生变化,趋于定型化,其特点是:紧缩考试科目,集中归于进士,扩大录取名额,延长考试周期,三年一次大比,试后依序派官。 到了明清,紧缩为进士一科,过于单一化,虽有集中选拔人才的方便,却失去了设科多样化可网罗各类人才的好处。

(三)公开报考,广泛参与

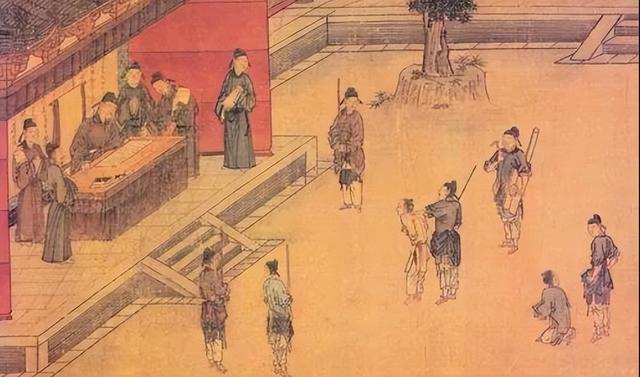

实行科举考试是政治上的重要进步,将科举与历史上的察举制、九品中正制作一简单比较就非常明显。 察举规定由中央官员或地方长官推荐,由他们调查考察,得到他们认可才可推荐,如果官员缺乏公正或是被人收买,真正有才学的人反被排除,没有踏进仕途的机会。 魏晋南北朝的九品中正,主要根据门第评议人物品级,出身于庶族寒门的士人都被排除选官的机会。 科举考试制度进行的重大改革,就是向平民开放,不论门第出身,不论贵贱贫富,只要个人有文化、有才学,就可以自由参加报名,通过科举考试竞争文官。

考生来源广泛,可以参加选官考试的公开竞争,实际意义就是政权向大多数开放。 受限制的是工商,根据四民社会分工的传统,规定“工商不得入仕” 。 从宋代开始放松限制,明清时期又进一步放松,重视工商的经济贡献,鼓励他们出钱捐纳,因此,工商也不再受限制。 限制参加科举的最后缩小到优但、皂隶。 而居父母丧者,为尽孝道,在守丧三年期内也不得参加科举考试。 除此之外,有文化的男人,都可以不受限制参加科举考试。

(四)同场比试,公平竞争

自从有了贡院设置之后,科举就在贡院中进行考试。 北宋王安石改革科举,废除了迫人死记硬背的帖经、墨义,余下要考的项目就是经义、策、论,虽然要求的文体不同,但都是命题作文。 明清时,经义改试八股文,也还是命题作文。 应试者在规定的日期集中到贡院,关门考试。 应试者身份平等,谁都没有特殊权利,谁都不能享受优惠,在考官的主持下,于同一时间、同一考场、同一命题进行考试,开展公平竞争。有士兵保卫考场的严肃,禁止干扰,也禁止作弊。 应试者要在严肃、平静的环境下,调整好自己的精神状态,集中全部精力,展现自己的文化水平,完成这场关系重大的命题考试。 在同等条件下进行比试,凭个人的文章才华决高低,这种公平竞争是相对合理的。

(五)严格管理,公正评卷

科举考试要正常进行,需对考试的全过程加强管理,总结历来的经验,检查每个环节可能发生的疏漏,尽可能防止舞弊的发生。 由于科举的名利关系人一生的荣辱起落,所以,有人千方百计谋求,甚至不顾违法,冒险作弊,以图侥幸达到登科的目的。 作弊的事,时有发生,促使考试的管理越来越加严格,并从制度上采取防患措施。

主考官或同考官受命之后,不能回家,立即进入贡院,处于封闭隔离的环境下,回避上级指令、同行请托、亲友说情等干扰。 所有的考官还要避嫌,亲属回避,不参加该次考试,或请朝廷另外派人组织、另外命题考试。 试卷的保管和转移,都有明确的分工,有专人负责,杜绝任何环节出现漏洞差错。 评卷是最重要的,管理更注意严密细致,各房的评卷官在不知是谁的卷子的条件下,比较客观地评出合格或不合格两类,不合格的准备淘汰,合格的留下来,推荐在考官内传阅和评级,最后才综合各考官评级的意见,达成一致,避免由一人说了算可能产生的偏差。 根据试卷,评定高下,评卷体现了客观公正。

根据评卷,择优录取精英人才,在此基础上,一批新的候补官员交由吏部任用。科举考试过程中,以上的这些因素是较为合理的,它在法规上有一定的体现,并能适应变化的不同时代。 如今进行的公务员考试,这些因素仍然有现实意义,值得总结其历史经验,以供借鉴。

感谢您的耐心阅读,想要了解更多有关农业、养殖方面的知识,赶快关注我们!带你走进更专业的技术领域。喜欢就点个关注呗!我们致力于传播农业知识,服务三农;提供农业科技咨询服务;生物技术的研究和推广;科技项目编制;农场畜牧场规划设计。