新势力,这回恐怕是真的被打醒了,那些曾经吹上天的牛皮,或许再也吹不下去了。就在2025年3月29日,一场突如其来的惨烈车祸,像一颗投入平静湖面的巨石,激起了滔天巨浪。矛头直指过去一年风头无两的小米汽车和小米创始人——雷军。

“小米SU7燃爆致多人死亡”!这新闻标题被媒体一发出,每一个字都带着惊悚,迅速引爆了舆论场。遇难的是三位正值花样年华的女大学生,她们的生命在一次赴考途中戛然而止,家属的悲恸撕心裂肺,网友的愤怒铺天盖地。汹涌的民意,像失控的海啸,把小米汽车和那个曾经被捧上神坛的雷军,一下子推到了风口浪尖。

这场悲剧,发生在2025年3月29日的深夜。安徽铜陵,德上高速公路池祁段,夜色如墨。三个女孩,驾驶着一辆橄榄绿色的小米SU7标准版,从湖北武汉出发,目的地是安徽池州,她们要去参加第二天的事业编制考试。谁能想到,这条通往梦想的道路,竟成了她们的不归路。

根据后来小米官方和媒体披露的信息碎片,我们大致可以拼凑出那个恐怖夜晚的轮廓:

时间定格在22时44分左右。这辆小米SU7正处于NOA(导航辅助驾驶)状态,以116公里/小时的速度在高速上飞驰。然而,前方的路段正在施工修缮,原本的车道被路障封闭,车辆需要改道至逆向车道行驶。这是一个极其考验智能驾驶系统应变能力的复杂场景。

接下来发生的事情,快得让人窒息。小米官方的说法是,车辆在检测到前方障碍物后,系统发出了“请注意前方有障碍”的风险提示,并开始减速。然而,仅仅一秒钟之后(22:44:25),NOA系统就被驾驶员接管,进入了人工驾驶状态。数据显示,驾驶员向左打了方向盘(22.0625度),并踩下了制动踏板(开度31%)。但一切都太晚了。

从系统发出警告到驾驶员接管,再到最终碰撞,整个过程可能只有短短的2到4秒!就在22:44:26至28秒之间,这辆仍在高速行驶(碰撞前最后确认时速约97公里/小时)的小米SU7,一头撞上了隔离带的水泥桩。

剧烈的碰撞之后,是更加恐怖的爆燃。火焰迅速吞噬了车身,现场视频惨不忍睹,车体被烧得只剩下焦黑的骨架。据一位现场参与救援的司机描述,当时车门根本无法打开,他用铁棍砸碎了后排车窗,才将后座的女孩救出,但最终还是回天乏术。前排的两位女孩,更是直接在火海中失去了生命,遗体被烧至碳化,驾驶员小罗的母亲后来泣不成声地证实了这一点。

三个鲜活的生命,就这样在一场突如其来的灾难中陨落。她们本该拥有光明的未来,其中一个女孩甚至已经订婚,准备步入人生的新阶段,却最终只能与爱人阴阳两隔。这不仅仅是三个家庭的灭顶之灾,更是对整个社会,特别是对狂飙突进的新能源汽车行业,敲响了沉重的警钟。

消息一出,网络瞬间“炸锅”。悲伤、愤怒、质疑……各种情绪交织在一起,矛头直指车辆的品牌方——小米。

迟到的回应与汹涌的民意:信任危机如何爆发?

面对如此惨烈的事故和汹涌的舆情,小米和雷军最初的反应,却显得有些迟缓和“失焦”,这无疑加剧了公众的不满。

事故发生在3月29日深夜。然而,在接下来的两天里(3月30日、31日),公众并没有看到小米官方或雷军本人就此事做出及时、正式的回应。翻看雷军的个人微博,那几天的内容依旧是常规的“营业”:参加中国电动汽车百人会论坛、分享固态电池技术、晒健身打卡、分享北京樱花图、转发工厂家庭日活动、推广小米手机拍照效果、解锁武汉大学夜樱……

一边是三条年轻生命的逝去和家属的泣血呼唤,另一边却是“霸道总裁”的日常和小米产品的密集宣发。这种强烈的反差,让很多关注此事的网友感到刺眼和寒心。人们不禁要问:雷总,你到底什么时候知道这起事故的?为什么在人命关天的大事面前,你的反应如此“淡定”?

直到4月1日中午12时46分,距离事故发生近72小时后,小米公司发言人才通过官方微博发布了第一份声明,披露了部分行车数据和事故初步情况。但这份声明,虽然详细记录了NOA状态、车速、驾驶员接管等细节,甚至连“轻度分心报警”和“脱手预警”都列了出来(事故前16分钟和8分钟分别触发),却对公众最为关心的两大核心问题——“碰撞后车门为何无法打开?”以及“车辆为何会迅速爆燃?电池安全性是否存在缺陷?”——避而不谈。

更让家属和部分网友感到不满的是,遇难者家属“诗雨370491153”(微博认证为当事人家属王女士)在4月1日下午发文,明确表示“从事件发生到我发文,小米没有人联系过我,也没有人打过慰问电话。”(注:该微博后被删除)。这与小米官方声明中提到的“第一时间联系了车主”“尝试于4月1日下午与家属会面”形成了矛盾。小米后来再次回应称,“仍在等待会面通知”。这种沟通上的罗生门,进一步加深了外界的疑虑。

这份看似详尽却又“选择性披露”的声明,不仅未能平息怒火,反而引发了更多质疑。舆论的矛头,开始更加集中地指向那个一直保持沉默的“小米汽车形象代言人”——雷军。

终于,在4月1日深夜22时19分,雷军本人通过个人微博发声。他表达了“非常沉重”的心情和“最深切的哀悼”,并承诺“无论发生什么,小米都不会回避”,将持续配合警方调查,尽最大努力回应家属和社会关切。他还解释说,“由于事故还在调查,我们一直没有接触到事故车,很多问题此刻还没有办法回答。”

雷军的这番表态,算是打破了沉默,展现了一定的诚意。但对于已经发酵了数日的汹涌舆情而言,似乎还是晚了一步。资本市场的反应最为直接:事故发生后的几个交易日,小米集团股价连续下跌,截至4月2日收盘报44.55港元/股,较此前高点跌去超过25%,总市值一度蒸发超1200亿港元。

这场危机,暴露出的不仅仅是公关应对的问题,更是深层次的信任问题。当一个品牌,尤其是一个深度绑定了创始人个人IP的品牌,在生死攸关的安全问题上显得迟疑、模糊,甚至被质疑“避重就轻”时,其长期积累的用户信任和品牌声誉,必然会受到重创。

“雷军IP”的双刃剑:流量狂欢下的反噬效应。

雷军和小米,早已深度捆绑,一荣俱荣,一损俱损。这一点,在小米造车后体现得淋漓尽致。

回顾过去一年多,雷军几乎是以一己之力,扛起了小米汽车营销的大旗。从宣布造车时的“押上人生全部声誉”,到SU7发布会上“半个车圈大佬来捧场”,再到社交媒体上“Are you ok?”“霸总为我开车门”等热梗的病毒式传播,雷军成功地将自己打造成了中国科技界最具影响力的“网红企业家”之一。

学霸、谦逊、亲民、幽默、懂营销、甚至有点“社恐”……这些标签贴在雷军身上,构建了一个极具吸引力的人设。数据显示,仅2024年,雷军在抖音就涨粉超2500万,位列年度涨粉榜第三,是榜单中唯一的企业家。他的个人IP,成了小米最好的广告牌,自带泼天流量,为小米汽车的迅速崛起立下了汗马功劳。

小米SU7上市24小时大定近9万台,首月交付超预期,后续月度交付量持续攀升,甚至提前完成年销目标。进入2025年,SU7 Ultra更是凭借顶级性能和“亲民”价格(相对而言)引发抢购潮,大定数据惊人。雷军随手带火的“凡客T恤”“迪柯尼工装”乃至“饭遭殃辣酱”,都证明了他无与伦比的“带货能力”。

雷军的个人魅力和流量效应,无疑极大地降低了小米汽车的营销成本,加速了品牌认知和用户信任的建立。很多人买小米汽车,可能不是因为对车本身有多了解,而是“因为相信雷军”。

然而,流量是把双刃剑,能载舟,亦能覆舟。正如公关专家杨帆所指出的,当企业将品牌声誉过度系于个人IP,实质上是将用户信任从对企业系统性能力(如研发、品控、安全)的信赖,转移到了对企业家个人人格的担保上。这种模式下,一旦产品质量或安全出现重大争议,用户的心理预期会迅速从“产品可能存在缺陷”升级为“我被信任的人背叛了”,由此引发的舆情反噬烈度将呈指数级上升。

这次小米SU7的惨烈车祸,恰恰印证了这一点。公众对事故的愤怒,很大一部分直接投射到了雷军个人身上。他的微博评论区涌现大量尖锐批评,遇难者母亲留言“希望说到做到”。那个曾经被无数光环笼罩的“雷神”,一夜之间仿佛跌落神坛,承受着前所未有的严苛审视和信任拷问。

这不禁让人想起东方甄选的董宇辉,同样是个人IP与平台深度捆绑,一旦出现风波,个人和平台都会承受巨大压力。雷军现在面临的,正是这种“人设越高,摔得越重”的风险。他过往积累的巨大声望和用户好感,此刻反而成了放大危机效应的杠杆。

技术神话的破灭?智驾与安全的灵魂拷问。

这场车祸,除了将小米和雷军推上风口浪尖,更将当前炙手可热的智能驾驶技术和电动汽车的安全性,再次置于聚光灯下,接受全社会的拷问。

1. 智能驾驶:是“帮手”还是“杀手”?

事故发生时,车辆正处于NOA(导航辅助驾驶)状态。这立刻引发了对小米智驾系统能力的质疑:

为何未能及早识别并规避施工路障?小米SU7标准版采用的是纯视觉方案,配备1颗毫米波雷达和12颗超声波雷达,没有激光雷达。这套方案在夜间、恶劣天气或面对非标准障碍物(如施工锥桶、水马)时,感知能力是否存在局限?

为何预警时间如此之短?从系统发出警告到驾驶员接管再到碰撞,只有短短2-4秒。这样的预警时间,对于高速行驶的车辆来说,真的足够驾驶员做出有效反应吗?有评论指出,根据国家推荐标准草案,L3级自动驾驶系统从发出接管请求到执行最小风险策略,应至少留给驾驶员10秒时间。小米的这套L2级系统,其预警逻辑是否合理?

AEB(自动紧急制动)为何没起作用?小米在发布会上曾大力宣传SU7的AEB性能,号称能在高速下识别静止车辆并刹停。但在此次事故中,面对水泥隔离桩,AEB似乎并未发挥作用。小米事后解释称,其AEB目前主要针对车辆、行人和二轮车,对锥桶、水马、石头等障碍物“目前不响应”。这一“补充说明”,让很多用户感到后怕:原来我们信赖的“主动安全”,还有这么多“盲区”?

更深层次的问题在于,整个行业在宣传智能驾驶时,是否存在“过度营销”甚至“误导”的嫌疑?

“高阶智驾”“无限接近L3”“解放双手”“有路就能开”……这些充满诱惑力的宣传口号,模糊了L2级“辅助驾驶”与L3级以上“自动驾驶”的界限,很容易让消费者,特别是缺乏经验的年轻驾驶员,对智驾系统产生不切实际的信任和依赖。

遇难驾驶员小罗的母亲就提到,女儿生前非常相信智驾的安全性,自己多次提醒“不能盲目相信”,女儿却不以为然。网上甚至流传出有小米车主在开启智驾后躺在座位上睡觉的视频。这种“把辅助当全自动”的危险心态,正是当前智驾技术推广中最大的隐患之一。

正如一位网友评论的悖论:“越依赖自动驾驶的人,用起来越危险;越不需要自动驾驶的人,用它反而越安全。”技术本身或许没有错,但如果技术的普及速度远远超过了用户理解和规则完善的速度,悲剧就可能难以避免。

2. 电池安全与车辆设计:生死关头的最后防线。

除了智驾系统,事故后的爆燃和车门无法打开,也触动了公众对电动汽车安全性的敏感神经。

电池为何爆燃?电动汽车碰撞后起火并非孤例,但小米SU7此次爆燃的剧烈程度还是令人震惊。小米在宣传中曾强调其电池安全技术,如标准版搭载的弗迪刀片电池(磷酸铁锂)或宁德时代神行电池(磷酸铁锂),以及Max版搭载的宁德时代麒麟电池(三元锂)。还提到了电芯倒置技术(据称可让能量向下释放)、CTB一体化电池包技术、甚至“防弹涂层”(用扔西瓜实验来证明其防护力)。然而,这些技术在这次惨烈碰撞中,似乎未能阻止悲剧的发生。

有分析指出,事故车辆是标准版,可能并未配备Max版上的“电芯倒置”等更高级别的安全技术(尽管小米官网信息显示各版本电池特色技术类似,但Max版明确标注为三元锂)。也有声音认为,任何锂电池在遭受极端剧烈撞击时都存在热失控风险,目前没有哪个厂家敢保证绝对不起火。就在事发后不久,宁德时代方面回应称,事故车辆搭载的“不是我们的电池”,这让电池来源和具体型号更加扑朔迷离。真相究竟如何,有待最终调查。

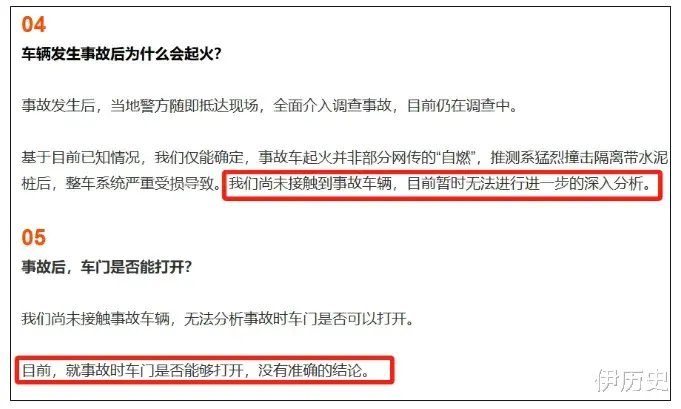

车门为何无法打开?这是家属和公众最为关切的问题之一,因为它直接关系到乘员能否在事故后逃生。小米方面表示,由于未接触到事故车辆,无法确认事故时车门是否能打开。但现场目击者的描述和家属的质疑,让这个问题变得异常沉重。

现代汽车,特别是电动汽车,车门锁通常采用电子控制,但也应配备机械解锁装置作为备用。为何在碰撞断电或系统故障后,车内人员无法通过机械方式打开车门?是车身严重变形卡住了门锁?是电子系统设计存在缺陷?还是乘员在撞击瞬间已失去意识或未能正确操作?这些疑问,同样需要权威的调查结论来解答。

这场事故,无疑给所有新能源车企敲响了警钟:在追求性能、智能化、续航里程的同时,安全性永远是必须坚守的底线。任何在安全上的妥协或宣传上的模糊,都可能付出生命的代价。

狂飙之后:行业、监管与消费者的集体反思。

小米SU7的这场悲剧,不仅仅是一家企业的危机,更是整个新能源汽车行业发展到现阶段,所面临问题的集中爆发。它促使我们从更宏观的层面去反思:

“性能怪兽”平民化带来的挑战:雷军把百公里加速2-3秒级别的“性能怪兽”,以相对亲民的价格带给了普通消费者,这本身是技术进步和市场竞争的结果。但就像廉价、易得的高热量食品容易给普通人带来了肥胖问题一样,当普通人,特别是驾驶经验不足的年轻人,轻易就能掌控如此强大的动力时,潜在的风险是否也被放大了?我们的道路交通法规、驾驶员培训体系,是否为迎接这种“动力平权”做好了准备?

智能驾驶的标准与监管亟待完善:L2、L2+、L2.99、城市NOA、高速NOA……五花八门的营销术语,掩盖了不同智驾系统能力参差不齐的现实。行业内缺乏统一、清晰、强制性的能力评级和准入标准。AEB等关键安全功能,其适用范围和局限性,往往在事故发生后才被“科普”。监管部门需要加快制定更细化、更严格的标准,规范市场宣传,明确事故责任划分,让消费者明明白白消费,安安全全用车。

用户教育与风险意识的缺失:车企在销售车辆时,是否有责任对用户进行充分的智驾功能培训和风险告知?仅仅依靠一本厚厚的说明书和几句免责声明,显然是不够的。需要建立更有效的用户教育机制,让每一位驾驶员都深刻理解智驾系统的能力边界,以及在任何情况下,“驾驶员都是安全的第一责任人”。

流量喧嚣下的理性回归:小米汽车的爆火,很大程度上得益于雷军个人IP和成功的营销。但当流量成为衡量一切的标准时,产品的本质——安全、可靠、实用——是否会被忽视?消费者在追逐潮流、追捧偶像的同时,是否也应保持一份理性的审视?行业是否应该从“网红营销”的狂热中,回归到对技术、对产品、对生命的敬畏上来?

结语

三个年轻生命的逝去,令人扼腕痛惜。这场发生在2025年春天高速公路上的惨烈车祸,给高歌猛进的小米汽车,给狂热内卷的新能源行业,也给每一个身处其中的我们,都上了一堂沉重而深刻的课。

雷军说,“无论发生什么,小米都不会回避”。我们当然相信雷军会真正兑现承诺,积极配合调查,坦诚面对问题,给逝者家属一个负责任的交代,给所有消费者一个关于安全的明确答案。

但这起事故的意义,远不止于此。它像一面镜子,照出了技术发展与安全保障之间的张力,照出了营销狂欢与用户认知之间的鸿沟,也照出了流量神话与现实风险之间的悖论。

智能驾驶的未来,依然值得期待。但通往未来的道路,绝不能用生命来铺就。无论是车企,还是驾驶员,抑或是监管,我们都需要从这场悲剧中汲取教训,永怀敬畏之心,时刻紧握安全的方向盘。

毕竟,明天和意外,我们永远不知道哪一个会先来。真正的安全感,从来不是来自于冰冷的机器或虚幻的承诺,而是来自于我们对生命的尊重,对规则的遵守,以及那份永远不能放松的警惕。

最后,我想说,这三个女孩,太可惜了。背后是三个家庭的崩塌,罗某妈妈那句“我女儿坐高铁去的啊”,听得我心都碎了。

技术进步是好事,可不能拿命去试错。小米得尽快给个交代,行业得多长点心,咱们开车的,也得多个心眼。命只有一条,别把自己的生命安全全权交给冰冷的机器。

欢迎“点赞”、“转发”、“评论”、“关注”我,记得“标星”哟!