一场突如其来的惨烈车祸,像一颗投入舆论湖面的巨石,激起了滔天巨浪。三个风华正茂、前途光明的女大学生,她们的生命,连同那辆小米SU7,在高速公路上撞击护栏后燃起的熊熊烈火中,戛然而止,甚至连车带人被烧至“炭化”。这起发生在3月29日深夜的悲剧,像一块沉重的铅,压在每个知情者的心头。直到几天后,消息才像压不住的泉水,在全网喷涌而出,将刚刚沉浸在“上市即爆款”狂欢中的小米汽车,瞬间拖入了前所未有的舆论漩涡和信任危机。

这不仅仅是小米汽车问世以来最严重的一场事故,也足以列入近年来国产新能源车最惨痛的安全事件之一。它像一面冰冷的镜子,映照出“智能驾驶”光环下潜藏的风险,也拷问着狂飙突进的新能源汽车行业,以及那个站在聚光灯下,刚刚享受完“雷神”赞誉的小米创始人——雷军。

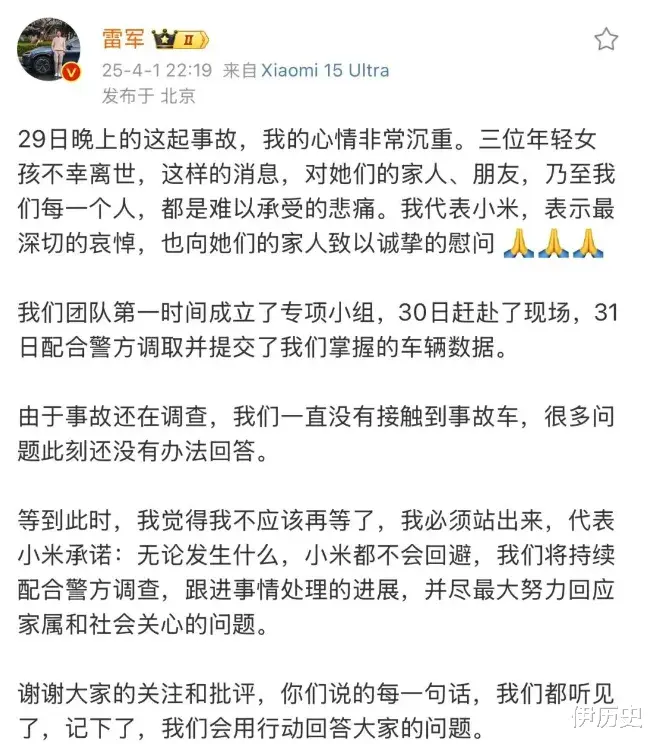

面对汹涌的舆情和生命的叩问,一直以“爽文男主”形象示人的雷军,在沉默数日后,终于在深夜发声。他说,“心情非常沉重”,“代表小米表示最深切的哀悼”,并承诺“无论发生什么,小米都不会回避,尽最大努力回应家属和社会关心的问题”。

这个姿态,至少在表面上,是诚恳的,是负责任的。毕竟,汽车不同于手机,它承载的是生命,容不得半点闪失。尤其当你把“智能驾驶”和“安全”作为核心卖点,大肆宣传,赚足了眼球和订单之后,就更不能在人命关天的时候,选择“隐身”或是“避重就轻”。

三个年轻的生命与冰冷的疑问:谁之过?

让我们先回到那个令人心碎的夜晚。三个来自湖北的女大学生,怀揣着对未来的憧憬,驾驶着一辆小米SU7,星夜兼程赶往安徽池州,准备参加第二天的事业编考试。车,不是她们自己的,是其中一位女孩罗某的男朋友买的,据家属说,罗某的驾车时长不算太长(2022年获得),但也并非完全的新手,一直开家里的油车,拿到这辆SU7后也曾有过长途驾驶经验(湖北到广东)。

然而,命运的残酷就在于,它常常在你最放松警惕的时候,露出最狰狞的一面。车辆行驶在德上高速公路池祁段,一个因施工修缮而临时改道的路段。根据小米后来公布的数据,事故发生前,车辆正处于NOA(Navigate on Autopilot,导航辅助驾驶)状态,以高达116公里/小时的速度行驶。

悲剧的导火索,就在于这个“智驾”状态下的遭遇。系统在22:44:24发出了风险提示:“请注意前方有障碍”,并开始减速。仅仅1秒之后(22:44:25),驾驶员接管了车辆,系统记录显示方向盘向左打了22度,刹车踏板踩下了31%。再过1秒(22:44:26),方向盘向右回了1度,刹车踩得更深了些(38%)。但一切都太晚了,就在这电光火石之间(22:44:26-28),车辆一头撞上了隔离带的水泥桩。

猛烈的撞击之后,是更令人绝望的爆燃。火势异常迅猛,吞噬了整个车身。一位现场参与救援的货车司机回忆,他曾试图打开车门救人,但无果,最后用铁棍砸碎后排车窗,才将后座的女孩拖出,但最终,三个年轻的生命都未能幸免。驾驶员小罗的母亲在悲痛中哭诉,女儿的遗体已被烧得“炭化”,只剩下骨头架子。

这样的惨状,让家属如何接受?

悲痛之余,他们提出了锥心泣血的质疑:智驾系统的提醒时间是否太短?从系统发出警告到驾驶员接管,再到最终碰撞,只有短短的1到3秒。对于一个在高速行驶中,可能依赖着“智驾”而有所分心(系统记录显示22:36:48曾有脱手预警)的普通驾驶员来说,这够反应吗?尤其是当这个“智驾”系统是以安全、智能作为卖点时。有评论指出,根据《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》草案中的建议,L3级自动驾驶系统从发出提醒到终止的时长应不小于10秒。虽然小米SU7的NOA属于L2级辅助驾驶,责任主体仍在驾驶员,但这个1-2秒的预警时间,是否过于“极限”?

撞击后为何车门无法打开?这是家属和公众最为关切的问题之一。现场救援人员的证词指向了“车门锁死”。虽然小米回应称,事故车辆尚未接触,无法确认车门状态,且用户手册提示有应急机械拉手。但这并不能完全打消疑虑。电动车碰撞后断电,车外门把手失效是普遍现象,但车内机械解锁是否也因撞击变形或其它原因失效?如果乘员在撞击中失去意识或受伤,根本无法自行操作机械拉手,那该怎么办?这是否是电动车普遍存在的设计缺陷,在生死关头会成为致命的牢笼?买车前必须问清楚碰撞后车门能否自动解锁或有更容易触发的应急方案,这或许真能在关键时刻保命。

为何会起火爆燃?且火势如此迅猛?小米方面推测是猛烈撞击导致系统严重受损起火,并非“自燃”。但这依然引出了对电池安全的担忧。尤其是这次出事的,是小米SU7的标准版。有分析指出,标准版与高配版在电池技术上存在差异。高配版采用了宁德时代的麒麟电池和“电芯倒置技术”(CTP3.0一部分),理论上能在热失控时让火焰向下喷射,为乘员争取逃生时间(此前有高配SU7撞路牙起火但车架完整的案例)。而标准版(据称采用比亚迪刀片电池)没有这项技术。这是否意味着,不同配置的SU7在极端碰撞下的安全性存在显著差异?这种差异,在销售宣传中是否被充分告知了消费者?

家属的悲痛与质疑,合情合理。谁也不会拿自己亲人的三条生命去“故意黑”一个品牌。他们的追问,也是整个社会对生命安全的追问。然而,令人心寒的是,据家属反映,在事故发生后的最初几天,他们并未接到小米方面的任何联系和慰问,感受到的只有冷冰冰的客服式回应。这与小米此前热火朝天的营销、雷军“宠粉”的人设形成了巨大反差,也难怪会被网友批评为“重营销轻责任”,“流量狂欢时高调,人命关天时隐身”。

“智驾”的虚火与现实的鸿沟:谁在玩火?

这次事故,再次将“智能驾驶”这个被资本和市场捧上神坛的技术,拉回到了残酷的现实面前。我们必须清醒地认识到几个问题:

当前的“智驾” ≠ 自动驾驶,只是L2级辅助驾驶。无论厂家宣传得多么天花乱坠,用了多少“遥遥领先”、“解放双手”、“放心开”的诱人词汇,甚至拍出驾驶员在车里吃饭、开会的违规宣传片,都改变不了一个基本事实:目前市面上几乎所有的量产车搭载的,都只是L2级别的辅助驾驶系统。这意味着,驾驶员永远是安全的第一责任人,必须时刻保持警惕,随时准备接管车辆。任何将L2包装成L3甚至更高级别自动驾驶的宣传,都是在玩火,都是在误导消费者,甚至可以说是“谋财害命”。

“智驾”技术远未成熟,水平参差不齐。各大车企一窝蜂地涌入“智驾”赛道,仿佛没有“智驾”就卖不出车。为了快速上车、抢占市场,很多所谓的“全民智驾”,本质上可能是减配的产物,或者是尚未经过充分验证、把用户当“小白鼠”的测试版。这次出事的小米SU7标准版,就是一个典型的例子。它相比高配/顶配版,阉割了激光雷达(LiDAR),采用的是纯视觉方案(双目摄像头),最大探测距离理论上只有200米,在夜间、恶劣天气下还会大幅缩水(可能降至120米甚至更低)。同时,它的算力也远低于高配版(单颗Orin芯片84 TOPS vs 双颗508 TOPS,相差6倍)。这意味着,它识别障碍物、做出反应的速度和可靠性,与高配版存在“云泥之别”。当车辆以116公里/小时(约32米/秒)的速度飞驰时,这点探测距离和算力差距,可能就是生与死的距离。消费者在购买时,是否清楚地了解这些配置差异背后,是巨大的安全冗余差距?车企在宣传时,是否应该明确告知不同版本智驾能力的边界?只用顶配版做宣传,卖给消费者的却包含能力大幅缩水的“丐中丐版”,这难道不是一种变相的欺诈?

过度营销正在透支“智驾”的信任。从特斯拉的Autopilot到国内各家新势力的NOA、NGP,围绕“智驾”的营销竞赛愈演愈烈。各种“XX公里零接管”挑战、车主花式炫技(甚至包括睡觉、主驾无人等危险行为)的视频充斥网络,营造出一种“智驾已经非常成熟可靠”的假象。而关于技术的局限性、使用的注意事项、潜在的风险,却往往被隐藏在厚厚的用户手册或冗长的免责声明里。这种“报喜不报忧”的宣传策略,极易让消费者,尤其是对技术抱有新鲜感和信任感的年轻用户,产生“盲目信任”,放松警惕,最终可能付出生命的代价。遇难女孩的母亲提到女儿对智驾存在“盲目信任”,这背后,难道没有车企过度营销的影子吗?小米将智驾作为核心卖点,雷军亲自下场直播宣传NOA,喊出“2025年进入行业第一阵营”的目标,这些高调的宣传,在享受了流量红利的同时,也必然要承担起相应的责任。当事故发生,曾经的卖点变成质疑点,这也是一种必然的反噬。

喧嚣过后,我们应该反思什么?

小米SU7的这场悲剧,代价太过沉重。它不仅仅是小米一家公司需要面对的危机,更是整个新能源汽车行业,乃至所有交通参与者需要共同反思的镜鉴。

对于车企:敬畏生命,回归理性。“智驾”是未来趋势,但发展必须以安全为基石。在技术远未达到完美之前,请停止夸大宣传,停止打擦边球,停止用“遥遥领先”的口号和酷炫的功能演示来掩盖技术的局限和风险。请把安全冗余放在第一位,而不是把成本和营销放在第一位。请用最醒目的方式,反复告知消费者L2辅助驾驶的本质、责任边界和使用风险。尤其是对于不同配置版本带来的安全能力差异,必须明确告知。不要等到出了人命,才想起“尽最大努力回应”。

对于消费者:保持清醒,握紧方向盘。智能驾驶是辅助,不是代驾。无论技术多么先进,都不要把自己的生命完全交给机器。时刻保持专注,手不离方向盘,眼不离路面,这永远是驾驶的第一要义。在选择购买车辆时,不要只被酷炫的功能和营销话术吸引,要仔细了解车辆的主被动安全配置,特别是不同版本之间的差异。问清楚碰撞后的应急机制,比如车门解锁方式。记住,方向盘握在自己手里,才是最可靠的安全保障。不要迷信任何一个企业家光环,不要被所谓的流量营销冲昏头脑。他们失去的可能只是股价和声誉,而你一旦疏忽,付出的却是无法挽回的生命。

对于监管:标准亟待完善,监管必须跟上。当前L2级别的定义过于宽泛,导致不同能力水平的系统都被划归此类,容易引起混淆。是否应该在L2内部根据能力(如是否具备城区NOA能力、硬件配置差异等)进行更细致的划分?对于车企的宣传用语、功能演示,是否应该有更明确的规范和限制,严禁误导性宣传?对于事故的调查和责任认定,需要更专业、更透明的机制,不能仅仅依赖企业自查或单方面发布信息。道路基础设施的智能化升级,也需要与车辆智驾能力的发展相匹配。

结尾

目前,关于这起事故的具体责任划分,还需要等待警方的最终调查结果。我们不能简单地将所有责任都推给小米或驾驶员。

道路施工方的警示标识是否足够清晰、提前?是否存在道路设计的缺陷?这些都可能是事故的诱因之一。

但无论最终结果如何,三个年轻生命的逝去,都是一个极其惨痛的教训。它提醒我们,在拥抱技术进步的同时,永远不能忘记对生命的敬畏。

智能驾驶的未来或许光明,但通往未来的道路,绝不能用生命去铺就。希望小米能够真正践行承诺,认真调查,坦诚沟通,给遇难者家属一个负责任的交代,也给所有关注此事、关心出行安全的人们一个明确的答案。

而我们每个人,都应该从这场悲剧中吸取教训,更加审慎地对待智能驾驶,更加珍惜自己的生命。

毕竟,技术冰冷,生命无价。

欢迎“点赞”、“转发”、“评论”、“关注”我,记得“标星”哟!