2025年4月,本该是雷军和他的小米汽车继续乘风破浪再创辉煌的日子。然而,3月29日深夜,一场突如其来的悲剧,让这个被捧上神坛的男人和他的造车梦,狠狠摔了一跤。安徽德上高速池祁段,一辆小米SU7标准版轿车在高速行驶中撞上隔离带水泥桩,随后爆燃,三名年轻女大学生被活活烧死在车里。这不是普通的交通事故——它迅速点燃了全网的愤怒和质疑,把小米汽车的安全性、雷军的个人光环,甚至整个智能驾驶行业的现状,统统推上了风口浪尖。短短几天,雷军从“网红企业家”变成了“信任危机”的代名词,小米股价暴跌超1200亿港元,舆论场上一片“跌落神坛”的声浪。这到底是怎么回事?咱们得从头捋一捋。

悲剧的开端:一场高速上的灭顶之灾

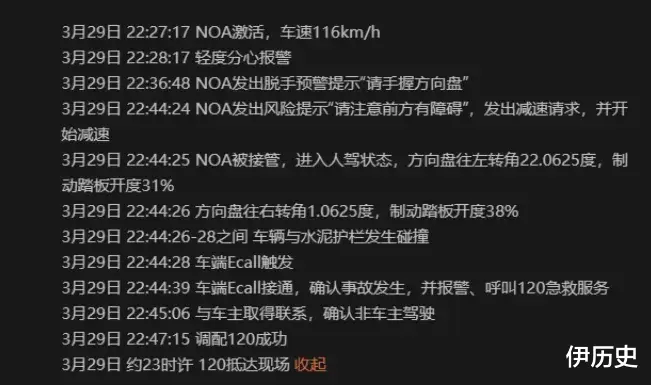

3月29日晚上10点44分左右,安徽铜陵到黄山之间的德上高速池祁段,三名从湖北武汉出发的女大学生,开着一辆橄榄绿色的小米SU7,准备前往安徽池州参加事业编制考试。事发路段正在施工,自车道被路障封闭,车辆被迫改道至逆向车道。根据小米公司4月1日中午发布的官方回应,事故发生前,车辆处于NOA(导航辅助驾驶)状态,时速116公里。系统检测到前方障碍物后,发出“请注意前方有障碍”的提示并开始减速。1秒后,也就是22:44:25,驾驶员接管车辆,进入手动驾驶状态,踩下刹车并打方向盘试图转向。然而,仅仅2到4秒后,车辆以97公里的时速撞上了隔离带的水泥桩,随后迅速起火爆燃。

现场视频显示,火焰吞噬了整辆车,前排两名女孩被烧得“几乎没了”,后排一名女孩虽被路人砸窗救出,但送医后仍抢救无效。这三名女孩,一个准备结婚,一个满怀考编梦想,本该拥有大好人生,却在这一夜阴阳两隔。遇难者之一罗某的母亲张某在接受采访时崩溃地说:“她告诉我她们是坐高铁去的,我一遍遍问是不是搞错了,可现实太残酷了。”家属的悲痛和网友的震惊迅速发酵,小米SU7的安全性成了众矢之的。

小米和雷军的回应:快是快,但平不了怒火

事故发生后,小米反应不可谓不快。3月30日,他们的专项小组就赶到现场,31日向警方提交了车辆数据。4月1日中午12点46分,小米公司发言人在微博发布声明,披露了事故时间线,并强调已第一时间联系车主(确认非车主本人驾驶)、报警并呼叫120,同时辟谣“车辆被拉回北京”的传言。当晚10点19分,雷军亲自发微博回应:“29日晚上的这起事故,我的心情非常沉重。三位年轻女孩不幸离世,这样的消息,对她们的家人、朋友,乃至我们每一个人,都是难以承受的悲痛。我代表小米,表示最深切的哀悼,也向她们的家人致以诚挚的慰问。”他还承诺:“无论发生什么,小米都不会回避,我们将持续配合警方调查,跟进事情处理的进展,并尽最大努力回应家属和社会关心的问题。”

4月1日深夜,小米汽车公众号又发长文,回应公众六大质疑:

这些回应不可谓不详细,但却像往油锅里倒了水——网友的怒火非但没平,反而炸了锅。为什么?因为在很多人眼里,小米和雷军的反应虽然迅速,却少了点“人味儿”。数据列得清清楚楚,逻辑理得头头是道,可家属的心碎、网友的悲愤,却没在这堆文字里找到共鸣。遇难者母亲还在雷军发了微博后在其微博下留言:“希望说到做到。”这五个字,字面平静,背后却是无尽的痛和不信任。

信任危机:从产品缺陷到“人格背叛”

雷军和小米走到今天,靠的是啥?高性价比的产品+超强的流量营销。小米SU7自2024年3月28日发布以来,24小时大定8.8万台,全年交付超13万辆,2025年3月单月交付2.9万辆,SU7 Ultra更是三天锁单超1万台。这成绩,离不开雷军这个“带货之王”。2024年,他在抖音涨粉2500万,凭“Are you OK”“霸总为我开车门”等梗,硬是把自己打造成了亲民又幽默的“国民企业家”。可这次事故,让这层滤镜碎了一地。

为啥碎得这么狠?因为雷军和小米的品牌是高度捆绑的。过去,他用个人IP给小米汽车拉流量,消费者买账的不只是车,还有对雷军的信任。可一旦产品出事,尤其涉及人命,用户的情绪就从“车有问题”升级成了“人品有问题”。公关专家杨帆说得透彻:“当品牌声誉过度依赖个人IP,用户信任就从企业能力转向人格担保。出了大事,反噬就不是线性的,而是指数级的。”这话在这次事件里应验了——网友不仅质疑SU7的安全性,还开始翻旧账:雷军是不是过度营销了?智驾是不是被吹得太神了?甚至有人喊:“雷军别装了,出来道歉!”

资本市场也坐不住了。4月2日港股收盘,小米集团股价跌到44.55港元,较3月19日的历史高点59.45港元跌了25.06%,三天市值蒸发超1200亿港元。这不是单纯的股价波动,而是投资者对小米汽车前景的担忧:SU7要是真有安全隐患,接下来的YU7还卖得动吗?

事故背后的真相:智驾、电池和人的博弈

这起事故,到底谁该背锅?现在下结论为时尚早,警方调查还没出结果。但从已有信息看,问题可能出在三个层面:

1. 智驾的边界:2秒反应时间够吗?

小米SU7标准版用的是Xiaomi Pilot Pro纯视觉方案,11个摄像头+1颗毫米波雷达+12颗超声波雷达,算力84TOPS,没装激光雷达。相比高配的Max版(双Orin芯片,508TOPS+激光雷达),它的感知能力弱了不少。事故中,NOA在116公里时速下检测到障碍,提示减速后仅1秒就退出,留给驾驶员的反应时间只有2秒。这时间够吗?老司机都知道,高速上遇到突发情况,正常反应都得3秒以上,何况是夜间施工路段,一个可能没啥经验的年轻女孩?

更关键的是,AEB没发挥作用。小米回应说,AEB工作速度8-135公里/小时,但只针对车辆、行人、二轮车,不响应“锥桶、水马、石头”等障碍物。可雷军在发布会上吹过:“SU7的AEB在135公里/小时能识别静止车辆,夜间120公里/小时也能刹住。”这落差,让人怀疑宣传是不是有点水分。智驾专家张翔一针见血:“L2级智驾在复杂场景下有局限,施工路段的非标障碍物超出了它的能力范围。”

2. 电池安全:爆燃是偶然还是必然?

SU7标准版混装比亚迪刀片电池或宁德时代电池(随机分配),雷军曾拿“防弹涂层”做实验,证明电池防护很牛。可这次撞击后,车辆迅速爆燃,前排乘客被烧得面目全非。小米说不是“自燃”,而是“撞击导致系统受损”,但这解释说服不了所有人。电动车电池安全一直是行业痛点,特斯拉、蔚来都出过类似事故。问题在于,小米有没有在电池防护上下够功夫?还是为了成本,牺牲了安全冗余?

3. 人的因素:过度信任害了谁?

数据还显示,事故前10分钟,系统多次发出“轻度分心”和“脱手预警”提示。罗某妈妈回忆,女儿很信任智驾,1000公里长途都靠它开,还反驳她“技术很安全”。这不是个例。有些网友晒的视频里,还有人开智驾睡觉、玩手机,觉得“系统比人靠谱”。可现实是,L2级智驾只是辅助,驾驶员得全程盯着。高速夜间+施工路段+97公里时速,这胆子也太大了。

大环境下的反思:智驾热潮的代价

这事不只是小米和雷军的危机,也是整个智能驾驶行业的警钟。中国车企这几年在智驾上狂飙突进,2024年L2级渗透率超55%,NOA渗透率11%,2025年预计达20%。华为问界、小鹏、理想、蔚来都在推“高阶智驾”,宣传词一个比一个炫:“解放双手”“无限接近L3”。可工信部标准很清楚:L2是辅助驾驶,责任在人;L3才是有条件自动驾驶,得车企担责。现在市面上全是L2,愣是被包装成了“准L3”,消费者一不留神就当真了。

美国那边呢?特斯拉2016年就出了Autopilot的事故,一辆Model S认不出白色卡车,直接钻底,司机当场死亡。这些年,特斯拉的FSD(全自动驾驶系统)也没少翻车,NHTSA(美国国家公路交通安全局)多次调查。可特斯拉硬扛着不装激光雷达,靠纯视觉硬干,至今没到L3。中国车企学得快,有的模仿特斯拉减配,有的堆硬件拼算力,但安全标准和法规跟不上,出了事就推给司机。

这次小米SU7的事故,和之前蔚来、问界的高速事故有啥区别?场景差不多:夜间、高速、复杂路况。可舆论反响天差地别,因为雷军和小米的流量太大了。捧得太高,摔得就狠。小鹏CEO何小鹏说过:“智驾是未来,但不能急,安全第一。”这话听着老套,可现在看,多中肯啊。

雷军的压力:从神坛到至暗时刻

雷军不是没见过风浪。1969年出生,武汉大学计算机系毕业,2年修完4年课程,1992年加入金山,6年从程序员干到CEO,2010年创立小米,靠1999元的手机杀出血路,2021年宣布造车,喊出“押上全部声誉”。这履历,妥妥的爽文男主。可这次,他真有点扛不住了。股价跌、舆论炸、粉丝倒戈,连抖音评论区都翻车了,有人直接问:“雷总,你还睡得着吗?”

他压力大,不只因为小米汽车可能翻车,更因为他和品牌的捆绑太深。过去,这是个加分项;现在,成了双刃剑。他得面对家属的悲痛、网友的指责,还得稳住团队和投资人。最难的,是智能驾驶这块硬骨头——技术没成熟,竞争却白热化,华为、特斯拉、比亚迪都在盯着,小米能翻身吗?

这场悲剧,谁都不想看到。可它发生了,就得面对。小米接下来咋办?第一,得配合警方查清真相,是智驾问题就升级系统,是电池问题就改进设计。第二,得真诚点,别老拿数据糊弄人,学学丰田,出了事先鞠躬道歉再解释。第三,得反思宣传,别把L2吹成L3,误导消费者。

行业呢?得立规矩。强制装行车“黑匣子”,数据公开透明;推智驾保险,把责任边界划清楚;法律得跟上,别让车主和车企扯皮。我们普通人呢?买车别光看广告,搞清智驾的边界,开车别太依赖系统,尤其高速上,手得老实待在方向盘上。

结尾:神坛易碎,敬畏生命

这次事故,让我们知道了不能带着对企业家的滤镜去买车,不能盲信车企宣传的智驾高科技。

跌落神坛”或许言重,但“雷军滤镜”在这场风波中确实受到了前所未有的挑战。曾经那个无往不利、自带光环的雷布斯,如今也必须面对产品安全、用户信任、舆论反噬这些沉重而现实的问题。

就像当初承诺“押上所有声誉”一样,现在,雷军需要用实际行动来证明,这份声誉,不仅能在鲜花和掌声中熠熠生辉,也能在狂风暴雨中经受住考验,承担起该承担的责任。

对于所有车企和驾驶者而言,这起事故再次提醒我们:无论是多么智能的汽车,方向盘要终究掌握在自己的手中。对技术保持信心,但更要对生命永怀敬畏之心。这,或许才是避免悲剧重演的根本之道。

雷军和小米,能否走出这场“至暗时刻”,修复破碎的滤镜,重新赢得用户的信任?时间,以及他们的行动,会给出答案。但可以肯定的是,前路绝不平坦。

这场事故,是技术进步的代价,也是流量经济的反噬。

可说到底,三条鲜活的生命没了,三个家庭毁了,这代价太重了。

智能驾驶是未来,但不能拿人命铺路。

技术再牛,也得对生命保持敬畏啊。

欢迎“点赞”、“转发”、“评论”、“关注”我,记得“标星”哟!