实物见证:穆青与“老坚决”的深情厚谊

张同德

写在前面的话:

2024年国庆节一一中华人民共和国成立75周年前夕,我历时一年,呕心沥血,终于写成了这一美篇,题为《实物见证:穆青与“老坚决”的深情厚谊》。

事情起因于一年前一一2023年9月,新闻界老前辈穆青的儿子穆晓枫,宁陵农民、植树模范“老坚决”潘从正的孙子潘园林等,我们一行五人造访宁陵。踏着穆青、“老坚决”的足迹走了走,看到22万亩梨树连片成方,金黄色的酥梨缀满枝头,穆青“种树就是种票子”的想法已经初见成效,“一篇没有写完的报道”也已初显段落。聚在一起议了议,看来,穆青与潘从正都是为人民服务、为人民造福的“老坚决”!体现党群、干群关系水乳交融、密切相关的穆青与潘从正式的友谊万古长青,永世长存!

那时那刻,我激情喷涌,有感而发,便开始搜集资料,写此美篇。历经一年,终成此文,便于今日公之于众。

张同德

2024年9月25日于郑州

“听到他去世,我是掉了泪的。潘从正勤劳、坚毅、质朴,在他身上,集中体现了中国人民的美德。焦裕禄、潘从正这些人,群众不会忘记……”

时值1991年1月,中共中央委员、新华社社长穆青,在办公室接受我采访时说过的这段话,虽已历经30余载,但依然响彻在我的耳畔,激励着我的心田……

一个是党和国家的高级领导干部,一个是普普通通的农民,他们之间究竟发生过什么事儿?他们为什么有如此深厚的感情呢?

口说无凭,实物为证。请大家看看这些沉甸甸的实物吧。

实证一:

合影、题词及穆青亲笔改稿

穆青亲口对我说过,并亲笔改稿提及潘从正:“听到他去世,我是掉了泪的……”

(存放地址:新华通讯社一郑州大学穆青研究中心)

图为穆青与我的合影、他在我采访本上的题词“勿忘人民”,以及穆青亲笔修改的我采写他的通讯《“勿忘人民”一一访新华社社长穆青》原稿。此稿中,穆老详细论述了他自己提出的“勿忘人民”新闻伦理思想,记载了他说过的这段话儿。

实证二:

穆青钻过的阴暗潮湿的地窨子

(实物地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”纪念馆)

1965年12月16日,穆青首访潘从正。

在宁陵县石桥乡万庄苗圃的窝棚里,穆青找到了瘦小的潘从正。他与潘从正倾心交谈,在一踩一个深深的脚窝的沙土地里看遍了潘从正栽的树,造的林,培育的树苗。

那时,潘从正的苗圃里还没有盖房。中午,穆青钻进密不透风阴暗潮湿的地窨子里,同“老坚决”一块吃了饭,喝了两碗面条。

就这样,穆青参观了“老坚决”筑起的林网和赖以存身的地窨子,又参观了堆满各类树种的库房。穆青了解到潘从正种树已是两起两落,他把情况认真记录在采访本上。而在万庄家里,穆青则见到了区、县、地、省各级党委、政府颁发给潘从正的几十张各种奖状,挂满了室内左右两边用秫秸做成的墙壁上……

离开宁陵后,穆青等又乘车向兰考进发,采访焦裕禄带领兰考人民治理“三害”的先进事迹,后来,发表了轰动全国的著名通讯《县委书记的榜样一一焦裕禄》。

实证三:

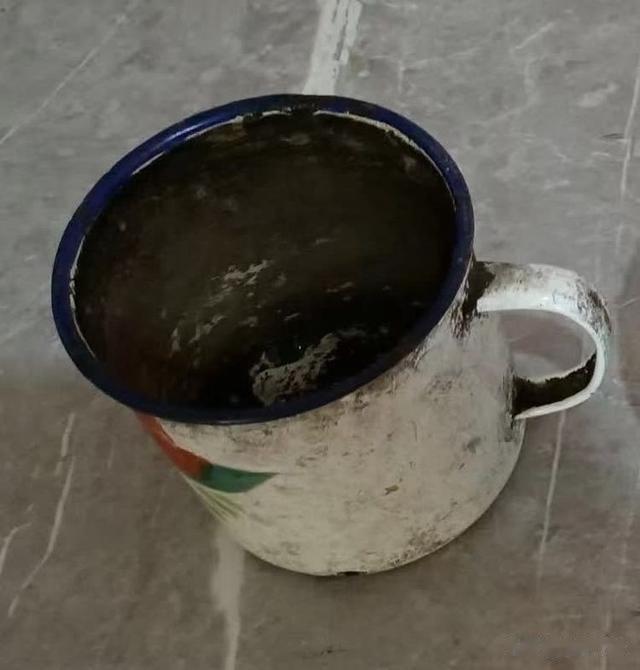

穆青在农家吃饭用过的饭碗

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”的孙子潘园林家中)

穆青首访“老坚决”时,钻进密不透风阴暗潮湿的地窨子,端起这样的农家瓷碗,喝了两碗面条。

后来,穆青再访“老坚决”时,不止一次地端起饭碗,吃起农家饭。

实证四:

穆青、陆佛为两人挤着合睡两夜的单人木板床

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决〞的孙子潘园林家中)

1979年4月,穆青重访“老坚决”时,在万庄林场“老坚决”家里待了两夜三天。

作为新华社总编辑、党的核心小组副组长,县里唯恐慢待,来人请他到县城住宿、用餐,被他谢绝。

这些天里,他在潘从正家里吃的是粗茶淡饭,就的菜是萝卜丝和腌的酱菜。住的则更加简陋。穆青和新华社记者陆拂为两人挤在一张仅宽85厘米的木条板床上,而新华社摄影记者王刚法则和潘园林挤在另一张床上。

作为省部级高级干部,放着县里的酒店不住,硬要和他人挤着,合睡在一张仅宽85厘米的农家木板床上,而且,一夜不行,两夜;两天不行,三天,这究竟是为了什么?又体现了什么精神?我们各级领导干部下基层调查研究,我们记者“三贴近”下乡采访,又有几个能够如此身体力行?2023年9月,在“老坚决”的孙子潘园林家里,面对这张穆青曾与他人挤着合睡两夜的单人床,我忍不住躺了上去,脑海中生发出种种感慨!

穆青二访“老坚决”时待了三天两晚。图与他与陆佛为挤着合睡两夜的木条板床(床长2米,宽85厘米,高50厘米)。

实证五:

穆青除草用过的铁铲

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”的孙子潘园林家中)

图为穆青二访“老坚决”时用过的铲子一一穆青蹲在地上,手握这把铁铲,跟着“老坚决”学习除草。

实证六:

刊登穆青采写“老坚决”通讯的《人民日报》

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”纪念馆等)

1979年4月25日,《人民日报》一版转四版刊发了穆青与陆拂为合写的长篇通讯《一篇没有写完的报道——重访宁陵县长年累月与风沙搏斗的植树老人潘从正》。该报所加编者按指出:“这篇通讯写的‘老坚决’,七十七岁的共产党员潘从正,是一颗闪闪发光的明珠,是一株迎风挺立的大树。他那为国家、为集体、为子孙后代造福的崇高理想,他那不达目的决不罢休的坚决劲儿,实在令人敬仰。自然界的大风沙,社会上的暴风雨,断粮饿饭,生病年老……任何打击、挫折和困难,都吓不倒他,都动摇不了他。这种革命精神、浩然正气,是我们民族的骄傲,是我们党和国家的至宝。我们的工人、农民、战士、知识分子,都发扬这种革命精神,像潘从正坚持造林那样对待本职工作,那么,本世纪内实现四化的伟大目标,是一定能达到的。”

此文发表后,立即在全国引起强烈反响。自此,“老坚决”,以一个时代的闪耀符号,和焦裕禄一样,成为豫东大地乃至全国的一种精神象征,激励着全国人民,被载入史册!

图为1979年4月25日《人民日报》。

实证七:

穆青一手拿药,一手端水,服伺潘从正吃药用的茶缸

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”的孙子潘园林家中)

1982年春节前后,潘从正管树时被羊抵伤了腰,穆青听说后一直放心不下。那年9月下旬,他作为新华社党组书记、社长,又在9月1日至11日召开的党的十二大上刚刚当选为中央委员,工作十分繁忙,但他忙中抽闲,仍去河南采访,并特意拐到宁陵县万庄林场,第三次看望“老坚决”。

穆青俯下身子,低头走进万庄林场“老坚决”家里的西间时,“老坚决”正躺卧在床,床前的小四方桌上则放着几包药。

穆青、“老坚决”一问一答:

“一天吃几次?”

“三次。”

“今天中午的药吃了没有?”

“听说您要来,我忘了吃了。您这一来,我的病就好了八成。”

“这几包药都是吃几个呀?”

“每包吃两粒。”

说着,穆青就把四包药各取两粒,倒了半碗开水。

过了几分钟,待开水基本凉了,穆青一手拿着药,一手端着水,服伺“老坚决”吃药。

“穆爷爷,让我来吧。”潘园林出面劝阻。

穆青坚持说:“还是我来吧。”说着,就服伺“老坚决”吃下了药……

实证八:

穆青釆访潘从正的日记

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决”纪念馆)

实证九:

穆青与潘从正来往书信

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄村“老坚决〞纪念馆)

实证十:

穆青与“老坚决”合栽的友谊树

(实证地址:宁陵县石桥乡万庄“老坚决”纪念馆院内)

1986年3月31日,穆青从兰考绕道宁陵,专程看望已经84岁高龄的潘从正。这时,穆青也已65岁,时任中共中央委员,新华社党组书记、社长。两位老人见面,手拉手紧紧相握。

穆青在散文《心上的树》中,曾这样谈到此行:“如今,这里又盖了一排新房,他的大儿子也来安家落户了。苗圃里一片兴旺,早已今非昔比了。今年他们全家已种了一千多棵树,老人说不论大人小孩,指标是每人一百二十棵。谈话中有人说现在苗圃有儿孙们接班了,老两口应该搬回家里享享福啦。他的二儿子连忙阻止大家,可别再提这件事。他说:‘今年节时,全家又劝俺爹搬回家去住,可他就是不答应。结果,还惹他生了一场气把全家数落了一顿……’说到这里,老人在一旁忍不住插起话来。他指着儿孙们对我说:‘他们知道孝顺,可就是不知老人的心,我这么大年纪了还想望啥?我早就对他们说,这辈子我哪也不去,决心死在苗圃,埋在苗圃。死了,在坟里也要守着树苗!’

老人越说越激动,屋子里活跃的气氛,仿佛一下子凝结起来。我心想:一个多么可敬的人啊!他的心简直像一潭纯净的泉水,容不得半点尘埃。在他的身上,我看到我国劳动人民许多纯朴和高尚的美德。对生活他无所奢求,对社会他只知奉献,他一心所想的无非是尽自己的一切,多做些于乡亲、于人民、于国家有益的事情,为子孙后代留下一双勤劳的手,一颗洁净的心。

这时候,园林走进来,要求我和他爷爷在这里合种一棵树,留个纪念。我说这是好主意,就立刻答应了。

树是棵泡桐树,就栽在老人房前路边的高坡上,人们说等这棵树长起来,这里就是个绿荫的庭院。到那时再有人来参观,就更有意思了。

人们已经把一切都准备好了,园林为我们扶着树苗,我和老人一齐往树坑里填土,并围着树苗用脚把浮土踩实,然后又浇满了水。有人为我们拍了一张照片,孩子们也高兴得拍起了巴掌。许多人都围着这棵树议论,说这是棵友谊树,体现了一个老记者和一个老劳模多年深厚的友谊;也有人说,这件事本身就是一篇有意义的文章,是《一篇没有写完的报道》的继续……

听着这些热情的话语,我的心情也很激动,心想,二十多年来,我和老人的友谊都是通过这些绿色的树木沟通的,不论是那被毁的梨树,将要开花结果的樱桃树;还是这次新栽的泡桐树,都是我心中永生的树。因此,我对园林说:‘这是一棵友谊树,也是一棵扎根在你爷爷和我心上的树。今后,这棵树就交给你了,希望你爱护它,浇灌它,使它枝繁叶茂,永远常绿!’

图为穆青与潘从正合栽的友谊树。

实证十一:

穆青搀扶“老坚决”潘从正等合影照片

(存放地址:宁陵县石桥乡万庄“老坚决〞纪念馆)

1986年3月31日,穆青四访“老坚决”。

这时,“老坚决”的居所已从地窨子、简易窝棚过渡到了新建的瓦房。只是老人的腰杆累的再也直不起来,被公羊抵伤的腰时时作疼,他就经常跪在或爬在地里侍弄树苗。几年过去,穆青也显得老了,宽阔的额头上布满了皱纹,但双目仍然是那样的炯炯有神。

两人一见面,穆青就关切地询问“老坚决”的身体如何,1982年腰、腿受的伤是否留下了后遗症。事实上,那次受伤确实给潘从正留下了后遗症,经常发作的剧烈腰、腿痛使他经常无法走路,只能在地上爬行。

谈起种树的事,潘从正的精神更加旺盛了,一定要让穆青检阅一下自己近年来的植树成果。于是穆青搀扶着潘从正缓缓而行,围着林场转了一圈。潘从正的两个儿子赶去诚恳地说:“穆社长,您恁大个领导,又一路车马劳顿,怎能让您扶俺爹呢?还是让俺兄弟俩扶着吧!”穆青说什么也不肯放手,一再说:“应该的,应该的。你爹是人民的功臣嘛!”

图为穆青四访“老坚决”时,记者们拍摄的多张合影。

实证十二:

穆青散文:《心上的树》

(实证原载:1986年第35期《瞭望周刊》)

穆青撰写的散文《心上的树》,刊于1986年第35期《瞭望周刊》。您若点开以下链接,可以看到《心上的树》全文,以及其它相关资料。

穆青与“老坚决”潘从正

实证十三:

穆青为“老坚决”撰写的碑文

(地址:宁陵县石桥乡万庄“老坚决”潘从正墓地)

听闻“老坚决”潘从正去世,穆青悲痛万分,含泪为潘从正撰写了碑文。这一党的高级领导干部,为一位普通农民撰写的碑文,情真意切,就静静地耸立在“老坚决”墓前。

全文如下:

长眠在这里的是一位普通的农民,他名叫潘从正,人称“老坚决”。

他在世87年,却有半个世纪抛家离舍同妻子住在沙荒地培育苗圃,植树造林。风沙曾掩埋过他,断粮几乎使他送命;病了他不肯离开,老了还趴在地上拖着土袋修了50米坡路。他千辛万苦培育的苗圃和防护林,历经劫难,几起几落,但他亳不气馁。他说:“他毁,俺栽,他再毁,俺再栽,俺再栽,俺是为国家,为子孙后代!”

此处原有棵老柿树,年年都挂果,纵是压弯了腰也硬撑着。他常夸这柿树不偷懒,说人生也是一棵树,也应多结果,老柿树移栽别处后,他对家人说:“我老了,就埋在这里。” 如今,他的遗愿实现了。经他培育的树苗已经绿满了宁陵大地。4里长的防风林已堵住了万碧风口,2000多亩风沙地也已变成良田。他年复一年地把自己的岁月刻进了树木的年轮,用滿头的白发换来了大地的锦绣。你看,那高大的树干,是他坚实的身影;雪白的梨花,是他高洁的灵魂;绿色的风涛,是他爽朗的笑声;郁郁葱葱的林带,是他生命长青的丰碑……

他默默奉献的一生,是我国一代农民的风范。他为国家为人民缀网劳蛛的精神将永远激励后人。

历史将会证明,他比我们更年轻。

一九九零年春三月 穆青撰并书

据悉,穆青先后共为“老坚决”撰写了四幅碑文。“老坚决〞去世后,宁陵县委、县政府邀请穆青撰写碑文,因不清楚立碑状况,他便写了一横一竖两幅碑文。到1996年,刻在“老坚决”墓前石碑上的碑文,因时代久远,字迹模糊,他又写了一横一竖两幅碑文。由此可见,穆青与“老坚决”友谊之深。

实证十四:

穆青路一一凝聚着党群、干群关系心心相印、水乳交融深情厚谊的友谊路

1986年4月,穆青第四次走访“老坚决”不久,我和商丘地委宣传部的一位同志结伴专访潘劳模。走在万庄去林场的坡路上,见到一位身材消瘦、胡子雪白的老人。他不是站着远眺景色,也不是坐着与人闲谈,更不是躺着休息养性,而是趴下身子,双膝着地,一只手用铲子支撑地面,另一只手拖着鼓囊囊的布袋,两眼紧盯着路中间的洼坑,艰难地趴着,爬着……他把袋里的土倒进洼坑,用铲子拍了两下,又掉转身子,向路边的松土挪去。一颗颗的汗珠爬满了老汉的脸庞,一声声的喘息撞击着我的耳膜,我的心猛地一震!

潘从正的二儿子、万庄党支部书记潘富修正陪着我们去林场。他说:“他,就是俺爹。上个月穆青来时,俺爹用手指比着说:`俺 ,是一个普普通通的农民,你已经来看俺四次了.’穆青说:’我活到你这个岁数,还要再来四次。’俺爹记住了这句话。他看去林场的这段路坑坑洼洼,打那以后,瞅空便来垫路。”

稍停片刻,潘富修接着说:“1982年,俺爹被一头老公羊顶伤了腰,好几个月行动不便,经常跪在地里伺弄树苗。上个月穆青来时提起这事,问他是不是落下毛病?俺爹笑着说:’没有,没有,早就好朗利了。’可实际上,他……”

我的鼻子一酸。从此85岁高龄的老人眼盯土坑 、跪地拖袋的情景,便如雕塑一般,刻在了我的心里。

后来,我和“老坚决”的孙子潘园林谈及此事。园林说,从万庄到林场的这段50米坡路,坑坑洼洼。唯恐穆青再访宁陵时摔倒,爷爷经常忍着腰疼,拖着布袋,趴着爬着,修了半年路。

现在,这条坑坑洼洼的土路,已经铺上了柏油,命名为穆青路。去年9月,我和穆青的儿子穆晓枫特意站在这条路上合影留念。

实证十五:

我采写的通讯《绿丝带结下的友情一一记新华社社长穆青与宁陵农民潘从正的友谊》

(存放地址:商丘日报社)

四年接触一腔激情

一一通讯《绿丝带结下的友情》采写经过

长期的接触和情感孕育,终于使我写出一篇获得全国林业好新闻一等奖、河南省好新闻一等奖、省地市报好新闻一等奖的通讯《绿丝带结下的友情一一记新华社社长穆青和农民潘从正的友谊》。

它是历经了4年采写而成的。 采访始于1986年4月15日。那是穆青第四次走访“老坚决”不久,我和地委宣传部的一位同志结伴专访潘劳模。当我提出要在“老坚决”家里吃、住时,宣传部的同志出于好意,劝我回县委招待所住宿,继而又提出"带被子下乡"的建议。我一再坚持己见,婉言谢绝。

走在万庄去林场的坡路上,我们看见一位身体消瘦、胡子雪白的老人。他趴下身子,双膝着地,一只手用铲子支撑地面,另一只手拖着鼓囊囊的布袋,两眼紧盯着路中间的洼坑,艰难地趴着,爬着……他把袋里的土倒进洼坑,用铲子拍了两下,又掉转身子,向路边的松土挪去。一颗颗的汗珠爬满了老汉的脸庞,一声声的喘息撞击着我的耳膜,我的心猛地一震。

潘从正的二儿子、万庄党支部书记潘富修正陪着我们去林场。他说:“他,就是俺爹。上个月穆青来时,俺爹用手指比着说:"俺,是一个普普通通的农民,你已经来看俺四次了。”穆青说:“我活到你这个岁数,还要再来四次。”俺爹记住了这句话。他看去林场的这段路坑坑洼洼,打那以后,瞅空便来垫路。”

此情此景,使我的鼻子猛地一酸。

当夜,我们住在了潘从正的家里。

这是一溜五间相通的平房。最东边,是一间牲口屋;最西边,是潘从正老汉的住室。我俩住在西起第二间。夜阑人静,我们与潘从正及其家人长谈之后,躺在高梁秸搭成的床上,盖着潘家的花被子,眼望光秃秃的梁檩、黑乎乎的秫秸箔,牲口嚼草的声音如在耳畔,牲口的气息扑鼻而来……

次日,我们踏访了万碧风口、“老坚决”选定的林场墓地……

"活着俺栽树,死了俺也要守着林场,看着树苗长成材。"一一躺在河边的沙滩上,我和李欣想起“老坚决"这金子般的誓言,激动不已。遂下斗胆为《一篇没有写完的报道》作一续篇,记述党的十一届三中全会以来“老坚决”及其子孙们继续造林的事迹。后来,通讯《绿色丰碑的背后》在《河南林业》杂志刊登,先后获得“绿色文学"征文鼓励奖、全国林业好新闻二等奖。

随着时光的流逝,许多事儿淡忘了,85岁高龄的老人眼盯土坑、跪地拖袋的情景,却如雕塑一般,刻在了我的心里。难道这件事仅仅反映了党的一位高级领导干部与一位普通农民的纯真友谊吗?联想到党风、社会风气,一股激情涌上心头,愈来愈强烈地驱使我,开始了长达四年的采访…… 我征得"老坚决"家人的同意,复印穆青同志给潘劳模的所有来信;我尽量多地搜集穆青同志谈与人民群众建立感情,特别是记述他与潘从正交往的文章,如《心上的树》;我尽可能地搜集有关材料,如记述穆青同志1987年3月回答光明日报记者的访问记;……

1989年12月3日,潘从正猝然去世。惊闻此事,我悲痛万分。

次年3月12日,党的十三届六中全会通过《中共中央关于加强党同人民群众联系的决定》。我决意配合《决定》,尽快报道。

新闻由头终于盼来了一一穆青同志为潘从正撰写了碑文,揭碑仪式5月22日在宁陵县石桥乡万庄林场举行。

车到万庄林场,揭碑仪式刚刚开始。在当年潘劳模指给我看的墓地里,立着新坟、石碑。我边听新华社河南分社,地、县领导同志的讲话,边站在碑旁抄写碑文。事后,当我看到穆青同志唯恐不尽其意,亲笔书写的两篇碑文时,对照发现相差二字,我自然引用了立在墓前的碑文。回到商丘,《绿丝带结下的友情》一气哈成,刊于1990年5月31日《商丘日报》一版头题。接着,《新闻出版报》、《河南日报》等多家新闻单位刊载或转载。

穆青同志在1991年1月接见我时,听取了此文的采写经过,对吃、住农家的采访作风表示赞许。

写作时,我先推出一个特写镜头:"一行行树木,似一条条绿色的丝带,把万庄林场装扮得美丽壮观。绿树掩映,一溜堂屋,当门墙上挂着一幅笔书苍劲的中堂,上书一一“林业老人,绿色世家 题赠潘从正及其家人 庚午年 穆青”。在给读者留下印象后,继而文分三部:第一部分详写85岁高龄的潘老汉趴着爬着,拖袋补路,盼望老朋友再访的细节;第二部分略写两人的诸多交往,材料丰富,内容充实,显得情真意切,令人信服;第三部分打破一般不宜长篇引文的惯例,全文引用碑文。之所以如此,不仅因为碑文恰似一首悲壮优美、催人泪下的散文,更在于它能够充分体现通讯主旨一一讴歌水乳交融的党群关系、干群关系,成为宣传加强党同人民群众联系主旋律中的一支和谐的奏鸣曲。

谈及体会,感触颇多,但主要一点是通讯写作应具有真情实意,以情感人。《红楼梦》中林黛玉教授香菱写作的技巧时说:“词句究竟还是末事,第一是立意要紧。若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的,这叫做'不以词害意'。”我们所说的情,当然非林黛玉所指的才子佳人之"意趣",而是无产阶级之情,人民大众之情。但写诗著文强调情深意切,我们却与林小姐的看法相同。穆青同志说过:“有人说我的某些报道社会效果好,主要是我会做文章。我觉得这种说法交不完全正确,也没有说到点子上。如果说我的作品还有些感人的力量的话,那么,这首先是由于人民群众的崇高品质唤起了我对他们的真诚热爱。”有了这股激情,方能感动自己,自然也能感动读者。因此,我们要在深入实际调查研究的过程中,下大气力培养对人民群众的感情。

(原载1991年第11期《新闻爱好者》杂志,作者:张同德)

附:我采写的通讯《绿丝带结下的友情一一记新华社社长穆青和宁陵农民潘从正的友谊》,原载于1990年5月31日《商丘日报》,1992年5月25日在第四届全国林业好新闻评选中荣获一等奖。您若点开以下链接,可以看到《绿丝带结下的友情》全文,以及其它相关资料。

穆青与“老坚决”潘从正

实证十六:

中央电视台2017年记者节特别节目,谈及穆青与“老坚决”的深情厚谊

(地址:中央电视台、中国记协官网)

2017年11月8日晚,中央电视台一台播出由中共中央宣传部、中央网信办、中国记协等联合举办的纪念记者节特别节目“好记者讲好故事”。《中国新闻出版广电报》记者赵新乐,动情讲述了体现穆青与人民群众深厚情感的生动事例一一我采访的“老坚决”潘从正跪地拖袋修路,企盼穆青再来的事例,以及穆青在我采访本上的“勿忘人民”题词、穆青我俩的合影照片、中央电视台记者在宁陵万庄田间地头对我的釆访、我给重庆大学新闻传播学院师生讲述穆青事迹等多个镜头,引起了广泛的社会反响。

【好记者讲好故事】《迎接伟大新时代》演讲者:赵新乐(CCTV节目官网)

好记者讲好故事 | 中国新闻出版广电报赵新乐:迎接伟大新时代(中国记协)

02:50

此为央视涉及穆青与“老坚决”深情厚谊的部分视频。

如今,宁陵县“老坚决学院”即将建成,“老坚决"纪念馆已经成为新华通讯社一郑州大学穆青研究中心等众单位的教育实践基地。参观的人们络绎不绝。人们仰望着立碑,流连于墓旁,穿行于穆青、潘从正手挽手走过的梨园小道,无不感慨万端,从内心深处发出一声声呐喊:

穆青“勿忘人民”、潘从正“缀网劳蛛”的精神,与“全心全意为人民服务”、“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”的共产党人的初心使命一脉相承,世代永存!

闪耀着共产党人初心、使命光辉的穆青与潘从正式的友谊,万古长青!

张同德

2023年9月3日起草于郑州

2024年9月25日完笔并首次公开于河南郑州