在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

夏天的风刚刚吹热,街头的凉皮摊就热闹了起来,清爽的凉皮配上红油辣子、蒜汁醋香,一口下去那叫一个爽,很多人夏天的饭,几乎就是靠它续命的。

可谁能想到,一碗看起来“无公害”的凉皮,竟能带走一个鲜活的生命。

2023年7月,河南两名女子因为吃了份“有点奇怪”的凉皮,一人中毒身亡,一人重症入院。

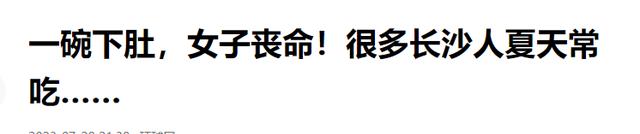

经检测,罪魁祸首居然是一种我们日常生活中很常见、但多数人却压根没听说过的“毒”:米酵菌酸。

这种毒素,只需要0.001克,就能让一个成年人丧命;它耐高温、无色无味,连你察觉的机会都不给。

这毒,到底是什么?它为什么会藏在我们常吃的食物里?更可怕的是,至今,它还没有解药!

【美食变“杀器”】

2023年7月3日,正是三伏天的开始,河南永城市,气温接近40度,午餐时间,21岁的小兰和她的舅妈走进当地一家市场,想找点清凉解暑的东西垫垫肚子,她们选择了最常见也最省事的一种:凉皮。

这是一种在夏天几乎成为“全民食物”的小吃,尤其在北方城市,街头巷尾到处都是凉皮摊位,两人很快吃完,没有在摊位多做停留。

吃的过程中,她们觉得凉皮的口感有点“怪”,不像平时那样清爽弹牙,但想着可能是调料比例问题,再加上天气太热、没时间耽搁,两人没有太放在心上。

可到了第二天,情况急转直下,小兰的舅妈最先出事,家人怎么打电话也联系不上她,敲门也没人应答,手机铃声却在屋里一直响。

慌了神的家人最终撬门而入,只见她口吐白沫、意识不清,已陷入昏迷,紧急送医后,被确诊为严重食物中毒,并很快陷入器官功能衰竭。

几乎在同一时间,小兰也出现了症状:起初是头晕、恶心,家人以为是中暑,但当天夜里她开始剧烈呕吐、腹泻,身体极度虚弱,被紧急送入医院后,她被直接推进重症监护室,而她的舅妈已在此前抢救无效,不幸去世。

这起事件的消息迅速在网络上传开,引发热议,有网友爆料称,这份凉皮很可能“变质”,甚至怀疑商家是否偷偷添加了什么化学物质。

但随后,官方发布了令人震惊的调查结果:这两位女性中毒,并非由于人为添加,而是感染了一种名叫米酵菌酸的天然毒素。

它并不是一种人为制造的毒药,也不是某种“黑心添加剂”,而是自然界中会在发酵米面制品、长时间泡发的木耳等食物中产生的“隐形杀手”,只要储存不当,就可能让这种毒素悄无声息地滋生。

而小兰和舅妈所吃的那份凉皮,就是米制发酵品的一种,当天极端的高温,加上缺乏冷藏条件,使凉皮成为了米酵菌酸繁殖的温床。

最让人不寒而栗的是:这种毒素并无明显气味,不会让人察觉异样,即便食物已经变质,外观和味道上也很可能只是“略有不同”,根本不具备足够的警示性。

而这类中毒并非首次发生,2020年,黑龙江鸡西一家九口因吃自制“酸汤子”中毒,全家丧命;2020年广东惠来也发生过河粉中毒事件,11人入院,1人死亡;2018年浙江一户人家因为吃了泡了两天的黑木耳,导致1死2伤。

这些看似普通的家庭饮食场景,最后都成了无法挽回的悲剧,共同点只有一个:米酵菌酸,原来我们熟悉的食物也可以杀人。

而这个“杀手”不仅潜伏在饭桌上,最致命的是,它隐藏得实在太深:到底这种毒素有多厉害?为什么1毫克就能致命?

【米酵菌酸到底有多可怕?】

如果说第一时间听到“米酵菌酸”这个名字,你以为它只是一种“普通的细菌”或者“偶尔出现的个案”,那就大错特错了。

这种毒素的可怕之处不止在于它“杀人于无形”,更在于它根本无法靠“经验”或“直觉”防范。

医学数据显示,仅仅0.001克米酵菌酸就足以致死一个成年人,也就是说,一粒黄豆大小的量就可能造成严重中毒,甚至让人丧命,而且一旦中毒,死亡率在40%到100%之间,远远超过我们熟知的食物中毒类型。

更恐怖的是,它不仅剂量极小就能致命,还无色、无味、耐高温,你无法通过嗅觉、味觉判断食物中是否存在它;你也无法指望“烧一烧”、“煮一煮”就能杀死它:它能在121℃高温下存活20分钟以上,是目前已知最耐热的天然毒素之一。

换句话说,它是一种让你“吃下去前没感觉,发作时却晚了”的毒素。

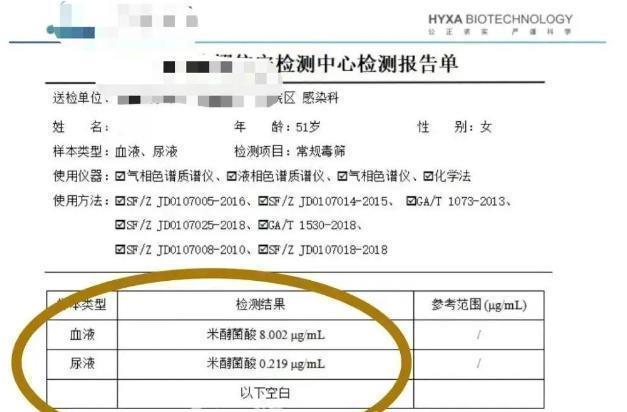

为什么凉皮、米粉、黑木耳成了它的重灾区?因为这些食物都属于淀粉或植物蛋白为主的发酵类食品,在湿润、高温、密闭的环境下极易滋生米酵菌酸产生菌:椰毒假单胞菌,而这些条件,正是夏季最常见的厨房和摊位环境。

在一些人看来,“泡久一点”、“没变味就行”、“扔了可惜”这种生活习惯,正在悄无声息地酝酿灾难。

而更加致命的一点是:至今为止,医学界仍未找到针对米酵菌酸的解毒药,换句话说,一旦中毒,救治方式只能靠“洗胃+血液透析+器官支持”等综合治疗手段争分夺秒。

而一旦延误时间,病情会以极快的速度恶化,短时间内可能从轻微不适演变为昏迷、休克乃至死亡。

这些看似安全的常见食物,到底有多容易成为米酵菌酸的“培养皿”?你每天吃的,是否也暗藏危机?

【高温+潮湿=毒素天堂】

前面我们已经知道,米酵菌酸极为致命,且潜藏在各种日常食物中,但真正让它变得“泛滥成灾”的关键,其实是两个字:环境。

你有没有注意过,每到夏季,冰箱被塞得满满当当,厨房湿气重、气温高,饭菜稍微放几个小时就容易馊掉,而这,正是米酵菌酸最喜欢的“生长乐园”。

根据大量案例统计,高温、潮湿、存放时间过长、发酵失控,这四个条件叠加,就可能诱发米酵菌酸的产生,许多中毒事件的背后,原因惊人地相似:食物储存不当 + 高温天 + 侥幸心理。

比如很多家庭习惯夏天提前泡发木耳、银耳、黄花菜等干货,有时候一泡就是一整天,甚至隔夜。

这种“泡发越久越软糯”的经验做法,其实正在给细菌提供繁殖的温床,浙江金华那起一家三口中毒事件,就是典型的“木耳泡了两天”。

凉皮、米粉、河粉、肠粉:这些食物虽然口感清凉爽滑,但它们本身多为淀粉+水分结构,一旦放置超过4小时或未冷藏处理,就极易滋生毒素。

而即使是在冰箱中冷藏,也不能掉以轻心,很多人觉得“进了冰箱就安全”,但实际上,冰箱并不能杀菌,只是延缓变质速度。

米酵菌酸的产生菌一旦已滋生,在冰箱里依旧可以缓慢繁殖,尤其当温度不够低或存放时间过长时,风险同样存在。

你可能会问,那怎么判断这些食物有没有问题呢?很难!

这也是米酵菌酸最阴险的地方:它产生的毒素无色无味,即使食物已经含有致命剂量,也可能只是在口感上稍有“涩感”或“酸味”,根本不会像传统食物腐坏那样有明显臭味或黏滑。

而很多人从小养成的“勤俭节约”“不浪费”观念,在无形中成了中毒高风险的助推器:“放一天还能吃”“加热一下就没事”、“闻着没坏就不扔”、“凉皮是冷的,不容易坏”。

这种种侥幸心理,正在让本该是享受的餐食,变成夺命的陷阱,不只是家庭厨房,很多商家操作也埋下隐患。

为节省成本,部分小摊贩在高温下将米粉、凉皮提前切好堆放在室温环境中,一放就是大半天,未加盖保鲜膜,也无任何冷藏条件,这些食材在摊位上暴晒数小时,早已是细菌的天堂。

还有个容易忽视的细节是包装,比如真空包装的米粉,开封后若未及时食用,极易在短时间内变质;湿粉类产品如未当天售完,隔夜再卖,就会极大增加中毒风险。

而且我们无法通过“彻底加热”解决?答案是否定的。

米酵菌酸的耐热性极强,普通沸水煮5~10分钟根本无效,甚至蒸煮30分钟以上都无法完全破坏毒素结构,也就是说一旦食物中毒素形成,哪怕你再小心再“回锅”,也已经无力回天。

种种现实让人不得不警醒:我们习以为常的生活习惯,其实早已“踩雷”,那些看似安全的凉皮、米粉、木耳,只要处理不当,就可能成为米酵菌酸的培养皿。

那么在这样一个毒素“防不胜防”的现实下,普通人到底有没有自保的办法?我们又该如何在日常生活中有效预防、避开这颗“隐藏炸弹”呢?

【远离“无解之毒”】

第一,“三不原则”必须牢记。

不囤积湿粉类食物:如米粉、凉皮、河粉等,一定要当天购买当天吃完,即便未开封,也不能在高温环境中放置过久。

不泡发干货超4小时:如黑木耳、银耳、黄花菜、腐竹等干货食品,泡发时间必须控制在4小时内,最好使用冷水或冰水,泡好后尽快煮熟食用。

不吃酸臭发酵食品:不论是家庭自制还是超市购买,一旦发酵类食物出现异味、黏液、颜色发暗的现象,必须坚决丢弃,“舍不得扔”可能就是最致命的一口。

第二,储存方法要得当,冰箱不是“安全屋”。

很多家庭把食物一股脑往冰箱里塞,心想“放进冰箱就不会坏”,但实际上,如果冰箱温度设置不合理、存放时间过长、密封不严,照样可能成为细菌滋生的帮凶。

比如泡发的木耳若在冰箱中存放超过12小时,也有滋生米酵菌酸的风险;米粉、河粉等即食类食品即使未开封,也不能超过24小时储存时间。

正确做法是:生熟分开、冷藏温度控制在4℃以下、冷冻食品标明日期、定期清洁冰箱死角,别让冰箱成为“细菌的温室”。

第三,自制食物需特别小心。

很多人喜欢自己做凉皮、酿米酒、做糯米糍、豆腐脑等食品,这些“传统技艺”往往带有发酵环节,稍有疏忽就容易成为中毒源头。

以米酒为例,发酵过程要控制在不超过两天,且所用器具、容器必须用沸水彻底消毒;凉皮的面浆不应反复使用,每天需新鲜制作,别图省事将“头天的老浆”留着接着用。

对于不具备食品处理经验和科学知识的家庭来说,自制发酵食品的风险远大于省下的成本。

第四,外卖、餐馆食物也不能掉以轻心。

即便在外吃饭,也要提高警觉,食材是否新鲜?店铺是否有冷藏设施?服务员能否告知食材处理时间?这些问题,不是“挑剔”,而是“自保”。

一些地方市场监管部门已开始推行新的措施:比如散装米粉须冷藏保存,木耳须贴上泡发时间标签,熟食保质时间需明确,但这些监管措施仍存在盲区,消费者自身的判断力同样重要。

不要因为赶时间就随便买路边摊的凉皮,不要因为“口味熟悉”就忽略安全隐患,那些放在露天、没有保温冷藏、堆在塑料盒里的米粉,看起来可能只是不起眼的一顿饭,但对身体来说,它可能是一场严峻的考验。

第五,一旦感觉不适,及时就医并告知“可能的毒源”。

万一误食含米酵菌酸的食物,最关键的是“抢时间”,早期处理是唯一能挽救生命的办法。

如果出现头晕、呕吐、腹泻、抽搐、意识模糊等症状,必须立刻就医,并向医生说明近期吃过的食物,特别是凉皮、米粉、泡发木耳等,方便医生判断是否中毒。

很多中毒死亡案例中,患者未能在第一时间接受有效处理,是致命关键。

回头来看,从食材挑选、加工方式到储存细节,每一环都关系着我们的健康,面对这种致命却“无解”的毒素,我们唯一能做的,就是掌握知识、提高警惕,落实在生活的每一个细节中。

【参考信源】

齐鲁壹点2024-08-16《热闻|女子吃凉皮后米酵菌酸中毒住进ICU,医生提醒:1毫克即致命》

环球网2023-07-20《一碗下肚,女子丧命!很多长沙人夏天常吃……》