一场持续了20万年的「知识接力赛」

你或许从未意识到,当新生儿第一次睁开双眼时,他/她面对的是一场堪称宇宙最复杂的挑战——这个刚脱离生物进化流水线的小生命,必须用短短十几年时间,重新掌握人类用20万年积累的全部生存智慧。这就像要求一个刚出厂的计算器,在插电瞬间就自动装载最新版Windows系统。为什么演化没有给我们预设知识包?这场看似低效的「知识重启」背后,埋藏着文明存续最深刻的生存逻辑。

一、基因的「容量陷阱」与文明的「超载列车」

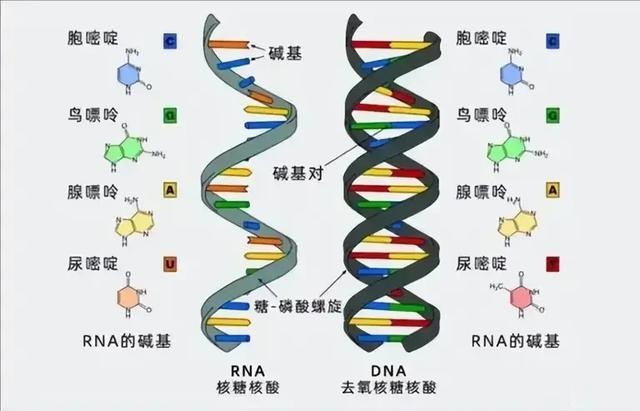

一、基因的「容量陷阱」与文明的「超载列车」在非洲草原上,瞪羚幼崽出生后20分钟就能奔跑,而人类婴儿连翻身都需要数月练习。这并非演化失误,而是一场精心计算的权衡:如果基因要固化所有生存技能,人类基因组需要扩张到现有规模的100万倍——相当于每人携带一座图书馆出生,这会导致细胞分裂出错率暴增,物种灭绝风险剧增。于是演化选择了更经济的方案:用占基因组2%的容量构建可塑性大脑,其余98%交给文化传承。

但这项设计遇到了新危机。人类知识总量正以每12小时翻倍的速度膨胀,而我们的生物学习机制仍停留在采集狩猎时代。一个现代人需要掌握的信息量,是石器时代祖先的1000万倍,但大脑进化速度却落后了4000代。这种撕裂创造了独特的知识传递悖论:既要保证文化连续性,又要为创新留出空间。

二、神经回路的「空白画布策略」

二、神经回路的「空白画布策略」新生儿大脑并非白纸,而是一张预装基础算法却留足改写空间的「量子黑板」。研究发现,婴儿出生时视觉皮层已有识别面部轮廓的初始设置,但具体容貌识别需要6个月观察学习才能固化。这种「预留接口+动态加载」模式,使人类既能继承语言、工具使用等基础能力框架,又能快速适配不同文明环境。

代价是漫长的童年期。黑猩猩在5岁完成大脑发育,人类却要到25岁前额叶皮层才完全成熟。这段「脆弱期」实质是生物演化的风险投资:用20年无防护状态换取终身的文化适应力。当尼安德特人忙着把生存技能刻进基因时,智人正通过故事、舞蹈和岩画传递更灵活的知识体系——这正是我们存活至今的关键。

三、语言符号的「压缩革命」

三、语言符号的「压缩革命」公元前3500年美索不达米亚的楔形文字发明,触发了知识传递的第一次跃迁。当抽象符号取代基因碱基成为信息载体,知识积累速度提升了1亿倍。但这也带来了新矛盾:文字系统需要十年训练才能掌握,而基因本能只需瞬间激活。

现代神经科学揭示了更深层冲突:阅读时,大脑必须将视觉信号「劫持」到本用于人脸识别的梭状回区域。这意味着每个识字者都在进行神经层面的自我改造。这种反生物本能的设定,解释了为什么自然演化无法替代文化传承——文字系统本质是超越生物限制的「体外器官」。

四、教育系统的「知识蒸馏器」工业革命后出现的标准化教育,实质是应对知识爆炸的应急方案。研究显示,1900年一个工程师掌握的知识够用30年,现在这个周期已缩短到5年。教室里的知识传递本质是「有损压缩」:把人类文明压缩成可消化片段,但必然丢失原始发现过程中的试错经验。

这种效率至上的模式正在遭遇反噬。MIT实验证明,过度结构化教学会抑制前额叶的元认知能力发展。当芬兰尝试用现象教学法取代分科教育时,他们实际上在试图重建更接近原始知识传递的「全息模式」——让学习回归到解决真实问题的本能状态。

五、数字时代的「超体实验」

五、数字时代的「超体实验」脑机接口和GPT-4的出现,将知识传递推入新维度。实验显示,经颅直流电刺激可使运动技能学习速度提升40%,但这可能破坏神经可塑性的自然平衡。更深刻的矛盾在于:当知识能瞬间导入,人类是否会失去「理解」的必要性?

语言模型给出的答案再正确,也无法复现爱因斯坦写下E=mc²时的认知跃迁过程。这正是知识不可遗传的核心秘密:文明进步依赖的不是信息复制,而是每个大脑重新经历的概念重构。就像尽管拥有所有乐谱,AI仍无法真正理解贝多芬失聪后创作《欢乐颂》的精神突破。

在脆弱中绽放的文明之花站在火星探测器传回的照片前,我们更应理解这种「知识不能遗传」设定的精妙:它迫使每个个体以稚嫩状态重启认知,在重走文明之路的过程中孕育新的可能。恐龙统治地球1.6亿年未能发明文字,而人类用短短二十万年抵达星际,秘密正藏在这看似低效的传承机制里——它既是枷锁,也是让我们突破生物局限的终极钥匙。当未来某天,我们的后代在异星建立起新文明时,他们依然会坚持让孩子从头学习乘法表和相对论,因为这重复的过程里,正孕育着下一个改变宇宙的灵感。