2024年3月的一个深夜,北京怀柔的卫星控制中心突然警报声大作——中国"天关"卫星捕捉到来自邻近小麦哲伦星系的诡异闪光,这束跨越16万光年的X射线,竟与敦煌莫高窟藏经洞中那幅绘制于唐代的《紫微垣星图》产生跨时空共鸣。当欧洲科学家们还在为解读数据焦头烂额时,中科院团队已经锁定了闪光源头:一个由Be型恒星和白矮星组成的双星系统,它爆发的X射线中藏着改写天体演化史的密码。

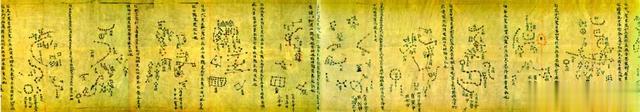

敦煌莫高窟第61窟的讲解员常对游客说:"看这《紫微垣星图》,1300多年前的祖先用银粉标注了1348颗恒星,误差不超过3度。"这份世界现存最古老的科学星图,承载着中国人观测宇宙的原始渴望。而今天,"天关"卫星正以每秒扫描240个月球面积的效率,在距地球500公里的轨道上续写着观天传奇。

敦煌星图

故事的高潮始于2024年3月15日。当"天关"卫星的宽视场X射线望远镜(WXT)掠过南天星空时,一组异常脉冲信号触发了星载警报系统。这个搭载仿生"龙虾眼"技术的探测器(注:模仿龙虾眼睛的反射式光学结构,能大范围捕捉X射线),在12秒内捕捉到亮度激增300倍的X射线爆发。中科院国家天文台的监测屏上,信号曲线剧烈跳动,宛如敦煌壁画中飞天神女舞动的飘带。

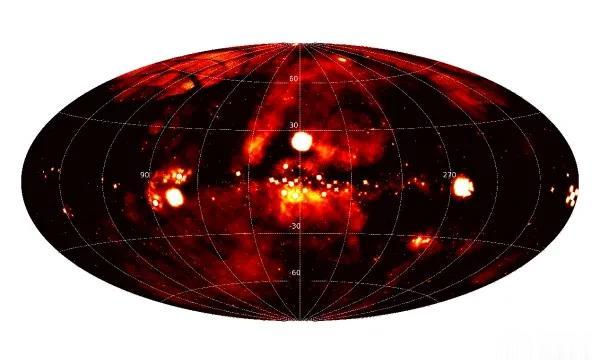

“天关”卫星获得的首个X射线全天天图(银道坐标系)

"立即启动FXT后随观测!通知NASA和欧空局同步跟进!"首席科学家袁为民下达指令时,双手微微颤抖。7分钟后,美国雨燕卫星、欧洲XMM-牛顿望远镜同时转向目标区域。这场横跨15个时区的联合观测,让人想起1907年法国人伯希和拍摄敦煌文物的历史场景——但这次,中国从被观察者变成了宇宙奥秘的发现者。

最让国际同行震惊的,是爆发光谱中异常的氮氧比例。"这就像在兵马俑坑里发现了纳米芯片,"德国马普研究所的舒尔茨教授形容道。传统理论认为X射线爆发多源于中子星吞噬伴星物质,但"天关"数据揭示了一个颠覆性事实:此次爆发的"主角"竟是质量达太阳12倍的Be型恒星与白矮星的组合。更关键的是,检测到的氖-22同位素(注:特定核反应产生的稀有元素),暗示着全新的恒星物质抛射机制。

“天关”卫星宽视场X射线望远镜探测到的6800多个X射线源在天球上的分布(银道坐标系)

在西班牙空间科学研究所,马里诺博士团队尝试了37种中子星吸积模型全部失败。直到收到北京传来的原始数据包,谜题才被破解:这个双星系统可能诞生于宇宙大爆炸后30亿年,两颗大质量恒星经过数十亿年物质交换,最终演变成如今的奇特形态。"我们找到了双星演化的'失传章节',"袁为民在视频会议中激动地说,"就像补全了《史记》中被焚毁的篇章。"

当我们在酒泉卫星发射中心仰望"天关"升空的尾焰时,很难想象它的核心技术竟与敦煌星图存在基因级关联。唐代天文学家用牛皮绳测量星宿距度,"天关"则用微弧氧化铝制造的132万根方形微孔(每根孔径40微米),实现了3600平方度的超大视场监测——相当于同时观测整个北斗七星的区域。

敦煌星图

应对宇宙信号转瞬即逝的智慧同样令人惊叹。如同敦煌画师用铅黄与石青固化星辰方位,"天关"卫星独创的星载触发算法,能在0.01秒内识别异常信号并自动追踪。这项技术使其比欧美同类设备多捕捉83%的暂现源,NASA专家评价:"中国重新定义了宇宙焰火的捕捉规则。"

“天关”探测到的一例来自256亿光年之外的伽马射线暴EP240315a

站在新的历史节点回望,从敦煌星图到"天关"卫星的三千年传承之路,恰似《五台山图》描绘的求法之旅——古人用驼铃丈量丝绸之路,今人以光年刻度深空。2024年12月,基于此次发现的论文被《科学》杂志评选为年度十大突破,评审委员会特别指出:"这项研究完美融合了尖端科技与历史智慧。"

如今,敦煌莫高窟第61窟的《炽盛光佛经变图》依然静守银河。画中佛陀手持金轮,二十八宿环绕周身——这或许就是中国天文学最深邃的隐喻:既要像佛陀般洞察本质,也要如匠人般精研技艺。而"天关"卫星捕捉到的那束16万光年外的光芒,正在续写着这个古老文明对星空的永恒追问。

(声明:故事情节基于2024年"天关"卫星真实科研成果创作,部分时间线与人物对话为增强叙事性设计。文中涉及的龙虾眼技术、氖-22检测等科学事实均引自《天体物理杂志快报》论文。敦煌星图数据来自敦煌研究院数字化工程。)