陈胜、吴广揭竿而起,不只是反秦的序章,更是一场被暴雨逼出的抗争。

大泽乡,一场滂沱大雨耽误了他们赶赴服役的行程,沉默的农民变成了反抗的旗帜。

秦朝“依法治国”,但这“法”在后世的口碑可不怎么样。

严苛、压榨、冷酷,秦律成了暴政的象征。

然而,真实的秦法究竟如何?

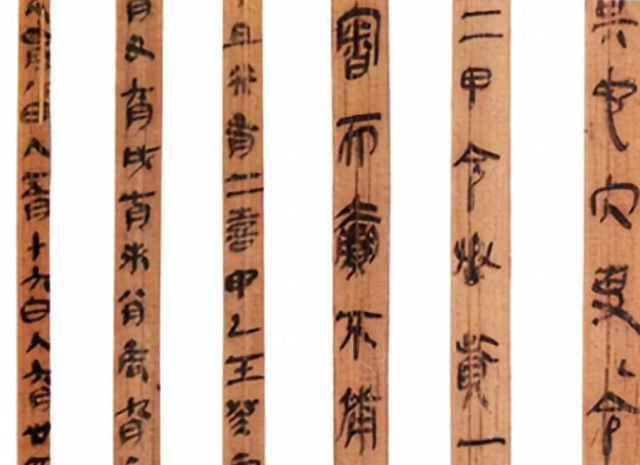

直到湖北云梦出土的秦简出现,才打破千年的刻板印象。

竹简上的字字句句揭示,秦律远比后世描述得更精细、更有章法。

可以说,始皇帝被黑了两千年,如今真相浮出水面,历史的偏见,该翻篇了。

尘封千年的秦简

秦王朝,是中国历史上第一个真正意义上的统一国家。

它的前身,秦国,曾是春秋战国时期众多诸侯国之一,立国可追溯至公元前770年。

历经数百年征伐,群雄逐鹿,直至公元前221年,秦先后灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,终结了封建割据,建立了空前强大的中央集权国家。

秦始皇的统治充满争议,但他完成的统一大业无可否认。没

有战国的混乱,就不会有秦国的崛起;没有法家思想的推行,就不会有秦帝国的强盛。

法家严刑峻法的治国理念,为大一统提供了理论基础,也成为秦王朝迅速巩固统治的关键支柱。

嬴政登基,号称秦始皇,成为中华民族统一后的第一位皇帝。

国家统一后,他迅速推行一系列改革。

六国文字不一,沟通受阻,他下令由丞相李斯整理文字,推行小篆,使全国书同文。

度量衡各自为政,交易混乱,他颁布诏令,统一币制、地亩制、车轨制,为经济发展奠定基础。

地方方言割裂,他强行推行移民政策,促进文化融合。

这些举措,使秦帝国具备了高度中央集权的雏形,也让中国历史进入了全新的阶段。

然而,秦王朝究竟是如何实现这一切的?

它的政治体系如何运作,官僚如何治理?

湖北云梦睡虎地秦简的出土,给出了答案。

1975年11月,湖北云梦县的一处工地上,公社社员们正在紧张施工。

社员张泽栋注意到脚下泥土的颜色——青黑色,这与两年前云梦大坟头出土古墓的泥土如出一辙。

他当即判断:“这里有文物!”

一声惊呼,惊动了在场工人,大家赶紧刨挖,果然露出了一块古木盖板。消息迅速上报,考古队随即进驻。

专家赶到后,在这片不足30米的区域内,陆续发现12座秦代木椁墓。出土文物以漆器、木器、铜器、陶器为主。

真正的重磅发现,出现在编号为“11号墓”的棺椁之中——墓主人遗骸四周,被密密麻麻的竹简包围。

经鉴定,这批秦简共计1155枚,墓主人名为“喜”,生前是秦国的一名基层官吏。

如此大规模的竹简陪葬,极为罕见。

以往出土的汉简、楚简,多半整齐地放置在棺室的头厢或边厢,而这些秦简却散布在墓主人枕下、左侧腹部、脚部,仿佛生前与它们朝夕相伴。

2200多年过去,这些竹简因地下水的隔绝保存完好,字迹清晰。

竹简上的墨书秦隶,展现了篆书向隶书过渡的演变过程。

其内容涉及法律制度、行政文书、医学著作,甚至还有占卜吉凶的记录。

这些文字,不仅勾勒出秦朝政治、法律、经济、文化、医学等领域的成就,也让我们得以窥见大秦帝国真实的统治细节。

云梦秦简的发现,颠覆了后人对秦朝的诸多认知。

既有秩序,也有公正?

秦帝国究竟如何运作?

它的政治体系、行政架构、法律原则,是否真的如后世所描述的那般严酷无情?

这一切,在云梦睡虎地秦简的出土后,终于浮出水面。

这批竹简,成书于秦庄襄王时期至嬴政执政十年间,也正是吕不韦掌权之时。

墓主人“喜”虽只是基层小吏,但随葬文书之丰富,足以窥见秦王朝的吏治体系。

提及秦朝,最先浮现在人们脑海中的,往往是“严刑峻法”四个字。

法家思想作为秦律的核心指导原则,使得秦王朝的法制体系充满了森严的震慑力。

然而,云梦秦简的出土,揭示了一个更为复杂的事实:秦律不仅有刚性的一面,也有务实且富有人性化的考量。

出土的秦简形成于秦昭王元年(公元前306年)至秦始皇三十年(公元前217年)之间,收录了《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《为吏之道》等内容。

虽不及秦律全貌,却足以提供秦代法制运作的重要线索。

其中,最具分量的,莫过于《为吏之道》。

《为吏之道》共计51枚竹简,因首句“为吏之道”而得名。

它不是简单的官员守则,而是秦朝吏治的核心理念。

简文所述,不仅涵盖从政者应恪守的行为规范,还涉及治国理政、安抚百姓、趋利避祸等内容。

在农业管理方面,秦律的规定不仅细致入微,还充满灵活性。

对于种子播种量,律文以“亩”为单位,针对不同作物作出具体标准:稻、麻每亩用二斗大半斗,禾、麦一斗,黍、荅大半斗,菽类半斗。

若实际生产条件限制,无法严格遵守,法律允许变通,只要符合“利田畴”原则,即能促进农业生产,便不会被追究。

在工匠管理方面,秦律同样体现了“因材施用”的原则。

律文明确规定,若奴隶擅长手工技艺,不得强迫其去做仆役或杂役,而应充分发挥其技能,让其从事相应的工匠工作。

随着秦王朝的统一与私有制的发展,秦律对财产所有权的保护日益加强。

法律明确规定,不论是百姓欠官府债务,还是官府拖欠百姓钱款,都必须偿还,不得因债务人迁居而逃避责任。

“有责(债)于公及赀、赎者居它县,辄移居县责之。公有责(债)百姓未赏(偿),亦移其县,县赏(偿)。”

意思是,如果有人欠官府债务,或因赀刑、赎刑而需支付罚金,官府必须向其居住地发文,要求当地执行索缴。

同样,若官府欠百姓钱财,也须主动向百姓所在县城支付。

在秦律体系中,官府的信用同样受到法律约束,国家不能随意赖账。

这一立法精神,清晰展现了秦朝法律对民间财产的保护,并非完全站在统治者一方。

除了财产保护,秦律还利用法律手段推动社会责任感的培养。《法律答问》中就有一条关于社会互助的规定:

“贼入甲室,贼伤寇甲,甲号寇,其四邻、典、老皆出不存,不闻号寇,问当论不当?审不存,不当论;典、老虽不存,当论。”

意思是,如果有盗贼闯入甲的家中,将其杀伤,而甲在呼救时,邻居明明在家却袖手旁观,那就要被定罪。

但如果邻居当时外出,确实无法听见求救,则不必追究。

然而,对于基层管理者而言,即便他们当时不在场,仍然要承担责任,因为他们有义务确保辖区安全。

这条法律的目的很明确:要求邻里守望相助,避免个体在危险时陷入孤立无援的境地。

同时,也对基层官吏施加更严格的责任,确保地方治安不至于失控。

换句话说,秦律试图建立某种社会责任体系,推动百姓与官员共同维护秩序。

在公共安全方面,秦律明确规定:

“有贼杀伤人卫术,偕旁人不援,百步中比壄(野),当赀二甲。”

意思是,如果有人在大路上遭遇袭击,周围百步之内的路人必须施以援手。

如果袖手旁观,将被处以“二甲”。

见义勇为在秦朝不是道德选项,而是法律义务。

从立法角度来看,这样的规定有其现实考量。

彼时社会生产力有限,国家对社会治安的直接控制力相对薄弱,依靠法律强制推动互助风气,有助于减少犯罪,稳定社会秩序。

更重要的是,这种规定在客观上推动了人际关系的紧密化,让个人不至于在危机时刻孤立无援,提升了社会整体的安全感。

除了普通百姓,秦律对官吏的要求更为严格。

在社会管理方面,秦法贯彻了法家“明主治吏不治民”的核心思想,即通过严控官吏,间接治理百姓。

“官吏当精洁正直,谨慎坚固,审悉无私,微密纤察,安静毋苛,审当赏罚;除害兴利,慈爱万姓。”

秦律希望打造一支廉洁高效的官僚体系,让官吏既要严格执法,又不能滥用职权。

官员必须公正无私,处事严谨,仔细察查,不能擅自加重刑罚,也不能因私情枉法。

更重要的是,法律要求他们“除害兴利,慈爱万姓”,即除了维护统治秩序,还应关注民生,促进社会经济发展。

当然,这些规定的出发点仍然是为了稳固统治。

秦朝作为中央集权体制的开创者,其法律体系的核心目标之一,是让官吏成为君主的执行工具,确保政令畅通。

但从效果来看,如果这些规定真正被严格执行,它们的确能在一定程度上改善百姓的生活条件,提高社会的公平性。

制度、文字与法治的奠基

云梦睡虎地秦简的出土,让后人得以窥见秦国的治理细节。

法家思想并非凭空而来,而是在战国末期逐步形成,并最终成为秦帝国治国的核心理论。

可以说,秦朝的强盛,离不开法家学说提供的法理支撑。

事实上,早在先秦时期,中国就已经具备了较为完善的法律体系。

部分法条甚至与现代法律精神相契合,这足以说明法治不仅是国家治理的工具,更是维系社会稳定的基石。

秦王朝的建立,不只是武力征服的结果,更是严密法制体系运作的体现。

但秦的治国之道,并不止于吏治。

除了法律,统一度量衡也是秦始皇的重要举措。

在战国时期,各国因长期割据,使用的计量标准各不相同。

长度、重量、容积,甚至货币单位,都因地域差异而大相径庭。

这种现象在分裂时期尚可维持,但一旦进入大一统时代,不同标准并存,势必影响国家运行,甚至威胁中央集权。

秦始皇深知其中隐患,因此下令全国统一度量衡,确保经济、贸易、行政管理的顺畅运作。

这在当时无疑是划时代的创举。

此外,大规模的人口迁徙,同样是秦帝国整合天下的重要手段。

战国时期,各国长期割据,百姓对地方政权存在天然的认同感。

为了削弱这种地方主义思想,强化中央集权,秦王朝推行了有计划的人口流动,将六国旧贵族、士人、工匠、农民安置到不同地区,重塑社会结构。

这种做法的目的显而易见:打破地方势力,重建统一认同。

然而,政策的实施过程远谈不上温和。

强制迁徙、家庭分离、严酷征发,使得大量百姓在过程中流离失所,甚至丧命。

这一点,也成为后世对秦朝苛政诟病的重要原因。

秦王朝的建立,不仅仅是武力征服的胜利,更是一场深刻的社会变革。

在这一系列变革中,文字的统一无疑是影响最为深远的一项。

战国时期,各诸侯国使用的文字各不相同,字体、书法、甚至同一词汇的写法,都因地域差异而千变万化。

上奏朝廷的文书五花八门,普通民众的沟通更是障碍重重。

这种局面,在分裂的时代尚且可以维持,但在大一统的国家里,信息不通,政令不畅,显然会对国家治理造成巨大阻碍。

秦始皇意识到这一问题的严重性,于是下令全国文字统一。

由丞相李斯主持,将秦国的官方字体加以整理、修订,形成了规范的小篆,并颁布全国作为官方文字。

从此,六国旧文字被废除,大江南北有了统一的书写标准。

统一文字不仅简化了行政管理,使政令得以高效传达,更为后世的文化交流、教育发展奠定了基础。

可以说,今日汉字的延续,正是始于这一历史性决策。

关于秦始皇的评价,千百年来争论不断。

有人认为他是千古一帝,有人则批判他的暴政。

然而,单论国家治理,他的贡献无可否认。

云梦睡虎地秦简的出土,让我们得以透视秦朝的法律体系。

两千多年前的秦王朝,已经建立了一整套成熟的吏治制度,并以法律为核心支撑国家运转。

官吏如何施政,百姓如何履行义务,如何维护国家运作的稳定,这些问题,在当时就有了清晰的法制框架。

正是依靠这套体系,秦朝得以迅速完成大一统。

参考资料:

从云梦秦简看秦律的人道精神

姚国艳