1964年12月22日,人民大会堂温暖如春。新当选的第三届人大代表按地区分片入座。

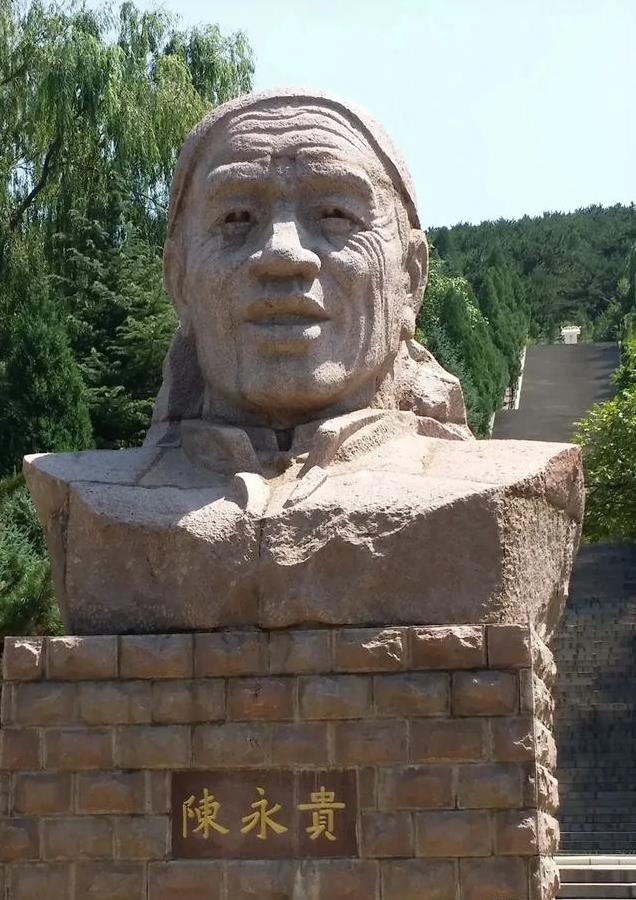

在阵容庞大的山西代表团里,坐着一位头上裹着白毛巾、满脸皱纹的农民刚刚当选全国人大代表的陈永贵。

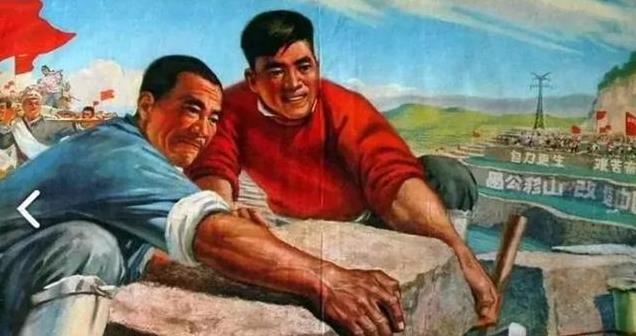

他如饥似渴地听着总理说出的每一个字:“山西省昔阳县大寨公社大寨大队,是一个依靠人民公社集体力量,自力更生进行农业建设,发展农业生产的先进典型……”

总理在政府工作报告中的这段话,正式宣告了极度强调精神力量、极端重视农田基本建设和粮食生产的中国农村发展的大寨模式的诞生。

4天后,即1964年12月26日,主席以一种富于人情味儿的方式表明了自己的政治态度。

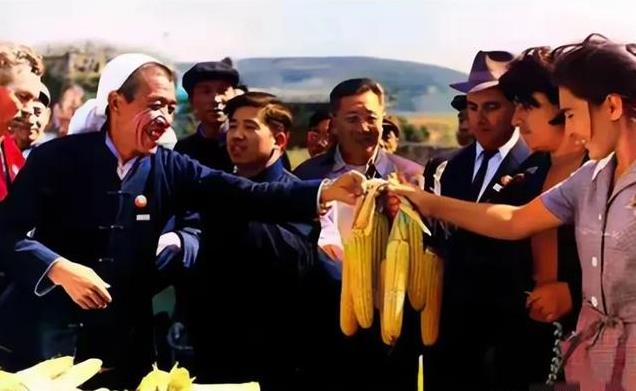

这一天,是主席72岁生日,他要请一次客。有幸得到邀请的只有3个人:中国的火箭和导弹专家钱学森、知识青年上山下乡的带头人邢燕子和山西省昔阳县大寨大队党支部书记陈永贵。

12月26日临近中午的时分,陈水贵坐着总理的轿车,在总理的陪同下,平生第一次进了中南海。

陈永贵绝不是一个笨嘴拙舌的人,可是他见到主席的时候,一时竟说不出话来,只是咧着嘴笑,稍稍抬着头仰视看,两只手紧紧握着主席的手。

主席笑道:“你是农业专家噢。”陈永贵听不懂湖南话,只是一个劲儿地连连点头,咧着嘴使劲笑。

总理在一旁笑着翻译道:“主席说你是农业专家。”陈永贵听了立刻又摇起头来:“不,不,我不是农业专家,不是农业专家。”主席说,大寨搞得好嘛。

主席请客人们落座,抽烟,喝茶,吃糖。问起陈永贵的年龄,陈永贵答道:“50啦。”主席笑道:“50而知天命哟。”

不知这次是听不懂湖南口音,还是不明白孔夫子这句话的意思,陈永贵没有否认他“知天命”。

这次宴请的政治意义在于革命领袖在此时此地邀请了什么人,而不是在于席间说了些什么话。

尽管如此,陈永贵还是得到了一条“最高指示”。9个月后,在中共山西省第二届代表大会上,陈永贵作了一个以“四不倒”而闻名的报告即:条件坏难不倒,成绩大喜不倒,灾害重吓不倒,荣誉高夸不倒。

最后陈永贵总结说:“我们要牢记主席对我的教导,做出一点成绩不要翘尾巴,做两点不要翘,做三点四点更不要翘,翘尾巴不好,不对。”于是乎,全场掌声雷动。

10天后,这次人大闭幕。陈永贵打算好好向乡亲们讲一讲他这次上北京的了不得的经历。没想到,在村里等待他的是干部们寻死寻活的痛苦和绝望。

四清工作队正在大寨“挖虫子”。没有人对他的中南海奇遇感兴趣。

中共中央十一届三中全会召开之前,胡耀邦还不是政治局委员,不过胡耀邦敢说敢干,他在中央党校讲起学大寨修建人造平原,就直截了当地说那是劳民伤财。

三中全会的一段时期,陈永贵火气很大,华国锋显然看出了陈永贵的不满,而且认为这样下去不行,便专门找他谈了话,劝他注意一下“两个凡是”的立场。

最后在表决的时候,尽管三中全会主张按价值规律办事,与大寨的政治思想挂帅领先的那一套不一致,陈永贵还是投了赞成票,拥护三中全会的各项决议。

三中全会后,胡耀邦的地位迅速上升,进入政治局,当了中共中央秘书长。

1979年1月18日,离三中全会闭幕不过20天,胡耀邦主持召开了著名的理论工作务虚会,号召打破枷锁,解放思想,实事求是。

一天,胡耀邦给陈永贵打了个电话,说:“陈永贵,你到我这里来一下。”陈永贵就去了。进门坐下,胡耀邦直来直去地问他:“听说你说我……?”

陈永贵不吭气。他紧闭嘴巴坐着,不说是,也不说不是。两个人对峙着沉默了好久。最后,胡耀邦摆了一个台阶,说:“唉,我相信你不是这种人。”陈永贵仍不说话,不说是也不说不是,默默地站起来,出了门。

胡耀邦对陈永贵倒没什么个人恩怨。陈永贵下台后,胡耀邦劝他放下思想包袱,好好休息。有人主张把陈永贵一撤到底,倒是胡耀邦力排众议,为陈永贵保留了高干待遇。

1980年的一天,在北京木樨地复兴门外大街22号楼工作的电梯里,人们发现,这位新搬到12层楼的老人好像是陈永贵同志。

从此,他们发现,这位闻名国内外的永贵大叔经常乘着他们的电梯上上下下。

“对,这是永贵大叔!”电梯工小刘对旁边的小崔说。

是的,永贵大叔已退出了政坛,搬到了这里,选了一套最小的居室,只有三房一厅,默默地开始了桑榆晚景。

陈永贵虽然身居高楼,但他无时不在想念他的大寨,他从大寨出名,从大寨起来,从大寨来到了北京,也是从大寨走进了中南海。

但他无论在大寨还是在北京,无论是在中南海,还是出国访问,尤其在复兴门外大街22号楼,他始终穿着一套黑布中式对襟衣服,头上扎着一条白毛巾,这已成了永贵大叔的象征。

任何时候,他没有忘记,他是一个农民,中国8亿农民,曾把他作为他们的象征,作为他们的代表,送进了当年只有皇家贵族才可能进去的中南海。

是啊,即使到了这个时候,永贵大叔也实在想着农民了。从22号楼到广播电视台西侧的真武庙农贸市场约有二三里路,陈永贵闲居在家,他几乎每天都要到那里去逛一转,一来散散心,二来看看那些农民打扮的人,他看来看去的总感到有一种莫名的亲切情感。

有一次,他看见一个农民给人理发,也要他给自己理,他一边理发一边同那个农民聊家常,聊农村的承包制,聊责任田,聊农民的副业,也聊聊农民的生活生产情况。

陈永贵感到农村同他那个时代相比发生了很大的变化,他听到忘形之处,想晃晃脑袋,发现自己被人摸着脑袋,正在理发呢!

那个农民逐渐发现,这位老同志似乎在哪里见过,憋了半天,他终于开了口:“老同志,我好象在什么地方见过你!”

这个农民没有弄错,他在照片中多次见到过他,一个时期内,陈水贵的照片在中国每一个边远、偏僻的农村都出现过。

“农业学大寨”,越是偏僻,越是穷困的地方越要学。陈永贵笑笑:“也许呢!”他不好意思说,我就是陈水贵。

后来,那位农民终于弄清楚,这位就是当年“战天斗地”的陈水贵。他都惊呆了,他在给一位当过国家领导的人理发,而且那么谦和,那么补素、那么一般。

陈水贵临走,他硬是不肯收钱,“能为老人家理个发,咱心里也高兴!”陈水贵还是把5角钱塞到他的口袋里走了。

陈水贵回到家后,一连几天对着镜子欣赏他的平头,夸奖农民的手艺高。

陈永贵是个闲不住的人。如果闲得住,他当年也不会成为陈永贵。住在高楼里,他感到憋得慌。

1981年,他尽管挂了一个北京东郊农场顾问的头衔,但毕竟每星期只去一次,而且每次去,农场的其他领导对于这位曾担任过5年副总理的永贵大叔,总是十分尊敬礼貌,他反而感到他们还没有把他看作是他们中间的一份子。

而陈永贵仍然是,努力使自己成为普通农民中间的一份子。

每天清早,他都要到街上走走,顺便买回几个油饼,他很喜欢油条、油饼之类的东西,在他家附近的小铺子里有时还可以看到他站在小铺子里面,在那里吃油饼,吃得津津有味,吃完了,则买两个带回家给老伴和儿子。

他在街上走,不少人都认出了他。中国不少老百姓有个习惯,或者是围观,或者在旁边指手划脚。

他们对着陈永贵指手划脚,什么表情都有,有的表示同情,有的表示友好与钦佩,也有的冷嘲热讽,甚至个别的还有落井下石之意,然而陈永贵很坦然,他感到很高兴,他常说:“老百姓还认识我,没有把我陈永贵忘掉。”

老百姓还没有把陈永贵完全遗忘,陈永贵就觉得精神上还有一种安慰。陈永贵也没有忘记庄稼人。

他经常梦见自己当年开荒种地的情景。有一次,他梦见回到大寨,开了一片梯田,种了庄稼长出了金黄的玉米……

但是,他始终没有能回大寨。为了一解思乡之愁,他在阳台上种了一棵玉米。每天清晨和傍晚,他都要默默地站在那里观察玉米生长的情况,他站在那里出神。

岁月茬苒,玉米株虽然长出了茂盛的枝叶,然而种在花盆里的玉米株怎能长出玉米呢!

玉米不能离开大地,陈永贵也不能离开大寨,尽管那里贫瘠,甚至落后,但那里有泥土、风雨;更有在那块土地上生长的人民。

陈永贵也是在那里成长起来的啊!

1985年1月,陈永贵发现右耳根长出一个疙瘩,后来又感到浑身无力,他的爱人及孩子都劝他到22号楼附近的复兴医院检查。

医院留他住了7天,花了四百多元钱,但没有检查出病因。为此,他常埋怨花国家的钱太多了,感到十分不安。

但是,这位71岁的老人,他哪里知道,他已身患肺癌,而且已经到了晚期。他一天天变得面容枯黄,额角上的皱纹更象刀割似地显露出来。

他正在与死神搏斗,一场高烧后,陈永贵,这位身板一向结实的老农民倒下了。

家里的人知道,只要陈永贵能直起腰来,他是决不会躺下来。一种不祥的预兆缠绕在一家人的心头。

“爸爸,你还是去北京医院检查一下吧!”陈永贵最喜欢他的小儿子,也只有他的小儿子的劝说最有效。

“我现在不当副总理了,人家还能收我吗?”他于是请司机先去打听,看看他是否还有资格上那所专为高干治病的医院。

司机回来说:“你的病历都在那里,人家说,‘那就收他吧!’”

1985年8月12日一早,陈永贵拖着疲惫无力的身子,离开了他的这所已经住了5年的屋子。

在这儿,他度过了5年寂寞的晚年生活。那是从权力的顶峰,从使人头晕目眩的政治漩涡中急流勇退后平静而又寂寞的生活。

他把屋内每一样东西,都仔细看了一遍,又再一次回头看了看他的那些栽种在盆内的玉米、君子兰,这一切似乎都显得十分平常,然而就是这些平常的东西,安慰了晚年寂寞的心灵。

这一切,似乎都显得没有色彩,显得寂寞无力,然而它都生动地说明着离别的情意与悲哀。

陈永贵有一种不祥的预感,但是他从容不迫地默默地离开了家。

陈永贵来到了北京医院,被安排在114房间,医生护士们一下就认出了他,十分热情地跟他打招呼,握着他的手问长问短,陈永贵微笑着,同每一个向他友好点头的人打招呼。

住院头3个月,陈永贵还经常穿着病号衣服,在院子内散步。中秋节那天他还苦苦哀求医生批准他回家,与家人团聚,当天下午4点,他在自家与亲人吃了一顿团圆饭,便在当晚8点匆匆返回了医院。

病情化验单出来了,陈永贵得的是肺癌,而且已经到了晚期。医生告诉了陈永贵的大儿子和司机,只是瞒着陈永贵的爱人宋玉玲和小儿子陈明亮。

陈永贵本人并没有直接看到化验单,但是他从医生护士对他病情处理中,特别是从他的自我感觉中,他知道,自己留在世间的时间不会太长久了。

癌症只要不到最后关头,它的无情残酷性一时还不会显而易见地反应出来。

陈永贵总是感到住院的时间太长,太费钱了。经常向家人提出要出院回家。

他的老朋友华国锋来到医院看望他时,陈永贵又向他谈到这种焦躁不安的心情,华国锋用浓重的山西口音劝他说:“在这里住着吧,挺不错的,一个月伙食费才60多元,一天才两块来钱,现在你到街上吃吃看,一顿饭没有5块钱是不行的。”

陈永贵素来敬仰华国锋,也只好既来之,则安之了。

1986年2月6日,医院又批准他回家过春节。但再三叮嘱他别忘记吃药,过7天来检查一次。

一辆黑色的达特桑小卧车把他从医院送回家。他推门进来的第一件事就是先看一看那两盆君子兰花。

他给它们浇了水,并仔细看了看小盆里花的枝叶。他回过头,环顾四壁。家中,一如他8月中秋离开时那样,将近半年过去了,虽然没有多大变化,但这一切似乎在他眼里感到更亲切了。

他披上大衣,戴上口罩,趁着家人不注意,开门走了。

他先来到了楼下的小卖部,又到了传达室、副食店,正是年关,小卖部里的营业员十分忙碌。

但是,无论是营业员,还是传达室的工作人员,一见他,都十分热情地招呼他,上来问长问短,大家特别关心他的病情,他说什么呢!他笑笑,抚摸着这几年十分熟悉的柜台,这些熟悉的一件件,都闪现着,说明生命的欢乐。

除夕夜晚的爆竹声带着斑驳的色彩和尖利的哨声,在半空中划出一个五彩缤纷的世界。

中央电视台的春节联欢晚会节目给人们送来阵阵欢快的笑声。陈永贵一家团聚在一起,孩子们高兴地跑出跑进,共享春节的欢乐,人们似乎都已忘记了陈永贵还重病在身。

半个多月很快过去了。离家的那天,他依依地看看家中熟悉的一切说:“我这一去大概是回不来了,你们要是不能在北京呆下去,就回大寨吧!”

大家默默无言地送他离开了家。

2月28日,陈水贵又重新住进了北京医院的高干病房103号病床,这一次住院,他再也不能穿着病号服在院子内散步了。

癌细胞无情地吞噬着他的生命之灵,他感到他从浑身无力渐变得浑身疼痛,剧烈的疼痛,然而他以顽强的意志忍耐着,不向任何一个走到他跟前的人表现出来。

医院的病情报告送进了中南海。

3月15日,胡启立同志来到病房,他握着陈永贵那双枯槁的手说:“老陈,你要好好养病。中央是肯定你过去的贡献的,你是个战天斗地的英雄。”

“感谢——中央领导……”泪水夺眶而出,陈永贵的目光迷糊了。

王兆国同志推门进来,没有带秘书。他弯下腰,附在陈永贵的身旁大声说:

“陈老,我是王兆国。”

“——噢。”陈永贵突然睁大眼睛。他已经像一支随风摇曳的蜡烛,眼睛里放射着忽明忽暗的光亮,他用手指自己的心和嘴,似乎有很多话想说,但又说不出来。

1986年3月21日上午9时,前来北京参加六届人大会议的山西省人大常委会主任阮泊生前往医院看望。

陈永贵叫儿子把自己扶上藤椅,握着阮泊生的手,声音低微却仍然风趣地说:“你是打前站的,谢谢了!”

因为头一天,中央办公厅的同志已经告诉他,山西省和大寨乡的朋友要来看望他,他知道,告别的时刻快来临了。

这时,他强忍着疼痛,精神显得比往常好。阮伯生走后,他仰靠在床头,静听着走廊里接着传来的脚步声,他是多么希望在生命的最后时刻,见一见来自故乡的亲人们啊!

10时许,宋立英、梁便良、贾来桓、赵有棠等一同来到病房,他们眼噙着泪,陈永贵也噙着泪。陈永贵吃力地抬起手,与他们一一握手。

这些都是他先后战斗过的老战友,他们在几十年风雨的岁月里,有过成绩,也有过失败,有过欢乐,也有过痛苦。

陈永贵平躺在床上,看着这些同他一起在山西昔阳大寨那块贫瘠的土地上曾经战斗过的战友,他思绪万千。

我,陈永贵,一个普普通通的中国农民,无数千百万中国农民中的一个,1914年出生于一个世世代代握着锄把和铁锹的农民家庭,是党解放了我,教给我革命道理,为了咱农民的翻身解放,为了改变中国农村贫穷、落后的面貌,斗地主,打土豪,1948年加入了中国共产党。

也像无数千百万农村基层干部一样,认识了几个字,先后担任了大寨村生产委员、党支部书记、农业社主任,他想起了贾进财,那位勤劳、朴素的老书记,那位顶天立地的英雄,他时刻浮现在他的眼前:

他站在光秃秃的山头上,抡着铁锹,他教他开山刨地,而现在这位铁打的钢汉子该80多了吧。

陈永贵躺在床上,他想了好多好多,好像生命中早已退回到一边的,或者退回到那些遥远年代中的事情此时都一齐涌到了脑海里。

他似乎又想起了那个小村子里熟悉的一排排窑洞,想起了那根他虽然用过多年的叫花棒,那是半个世纪以前的往事了,然而既遥远又清晰,一个在西风中瑟抖的少年儿童的形象此刻似乎又浮现在他的眼前。

他的思绪又回到了眼前,他想起为了改变山区贫困的面貌他带领面前这些人,还有村子里的那些人,艰苦创业的那些难忘的岁月,一步步地迈过来,多么艰苦,又多么难忘。

在那个灾荒的年月,他站在大寨村的那个小桌子前:“天灾人祸吓不倒我们,我们有困难,国家也有困难,我们要用我们自己的一双手,同天斗,同地斗,不向国家伸手,不要国家一颗救济粮,自力更生,艰苦奋斗,度过这个最困难的时刻……”

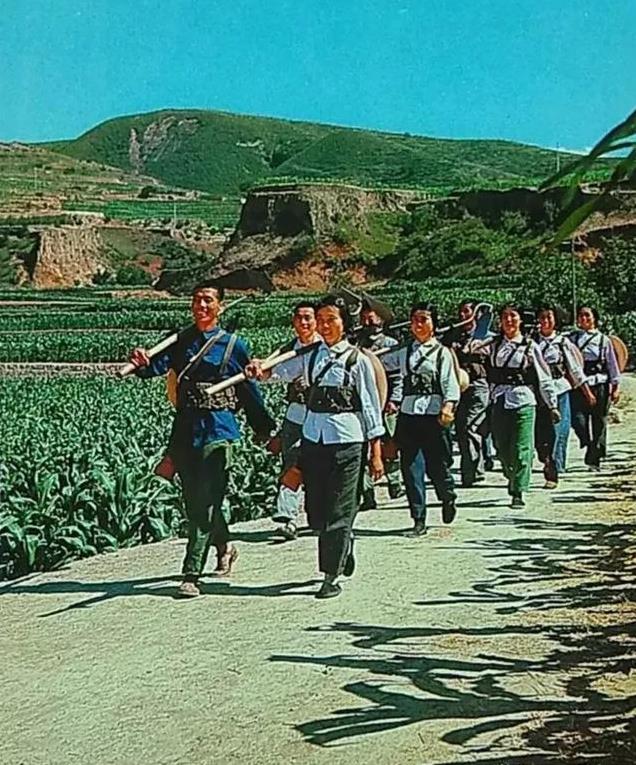

他似乎也听到了自己那强有力的呼喊声,穿着破烂的英雄的大寨人一个个举起了钢铁般的拳头,他们奔向虎头山,奔向狼窝掌。

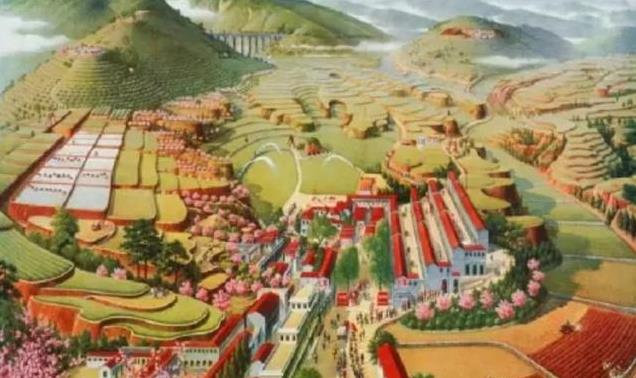

就在这偏远的、默默无闻的穷山村里,干起了惊天动地的改变中国古老穷苦面貌的大事业来。

而中国多少个乡村,几千年来,就是这么默默无闻地度过了多少岁月……

陈永贵似乎又听到了主席、总理那响亮、亲切的声音:“工业学大庆,农业学大寨。”

他感觉到了主席、总理那有力的手握着他,他握着主席的手,总理的手,流着止不住的泪。心里:“我一个普通农民,想想主席、总理也知足了……要没有你们的教导,我陈永贵懂得啥,我陈永贵能有连作梦也无法做到的今天吗?”

陈永贵决没有想到,他会被当选为第三届、第四届和第五届全国人大代表,他做梦也没有想到,他又当选为第九届、第十届、第十一届中央委员,第十届、第十一届中央政治局委员,与主席、总理等共商国家大事,他确实感到有些懵了。

1975年,他又走进了中南海,当上了国务院副总理,“我没有识几个字,这能行吗?”无法推辞,但又感到难当如此重任……

陈永贵的眼前,又浮现了江青那副虚伪的面庞,他想了好几次在政治局的会上,他横眉冷对“四人帮”的情景,他记得,在唐山大地震的日日夜夜,他、李先念、陈锡联、纪登奎……

见到从灾难的唐山逃出前来中南海紫光阁报告的曹国成、李玉林同志抱头痛哭的情景:“首长啊!唐山一百万人,至少有八十万人还被压着呐!”陈水贵流着泪,握紧拳头:“一定要想尽一切办法救出灾难中的唐山人民……”

陈永贵来自人民,他与人民一起流泪,他与人民一起欢乐,我陈永贵,其它不懂,但我知道,怎么做对老百姓有利,我怎么做、才对得起主席、总理……

他想起主席、总理逝世时那流泪、痛哭的日子,他昏昏沉沉地似乎跟着他们的灵车沿着长安街,走向了八宝山……

“不,我还是要回大寨去,我从那里来,还要回到那里去。我爱那里的山山水水,一草一木,我爱那里的父老乡亲,他们知道我陈永贵的从头到脚,从外到里,他们懂得我心里的一切,那里即使再穷,那是我的家呀!”

他昏昏沉沉地又似乎回到了他魂牵梦萦的大寨,开了一片梯田,种了庄稼,长出了金黄金黄的玉米……

陈永贵的病情在继续恶化。

党和国家领导人薄一波、习仲勋、倪志福、郝建秀、余秋里、王任重等同志抽空赶来看望了他。

华国锋、陈锡联、康世恩、吴德、汪东兴赶来看望了他;在京开会的部分全国人大代表、艺术家和过去在一起工作过的老同事、好朋友以及农业著名专家美籍华人韩丁的妹妹寒春和爱人杨早,也赶来医院看望了他,党和人民期望他能够转危为安。

然而,陈永贵似乎心里已经完全明白了,死神即将降临。他恳求医生说:“我谢谢你们了,不要给我再用好药了,省下点给别的同志吧,再用也是浪费了……”

他用顽强的意志忍受着剧烈的疼痛,却背着医生偷偷地将他服用的一粒“消痛栓”分成两次来用。

陈水贵已经清楚,他活在人世间的时间现在只能用小时、分钟来计算了。他示意跟随他多年的焦秘书备好纸和笔,断断续续地叙说了他早已想好的最后要求:

“我非常感谢中央领导和北京医院的医生、护士对我的亲切关怀、精心治疗。关于我去世以后的丧事安排,我请求不开追悼会,不举行遗体告别仪式,丧事一切从简,子女把我的骨灰运回大寨,撒在大寨的土地上……”

焦秘书认真地记下了陈永贵吐出的每一个字和每一句话,焦秘书将笔录下的每一个字每一句话又全部复述了一遍,陈永贵点点头,他斜着身子,用颤颤抖抖的手,写下了最后一个签字:陈永贵。

3月26日,最后的时刻到了,陈永贵已不能说话,而且开始昏迷,血压迅速地降低,医务人员、家属都默默地围在他周围,谁也无能为力,谁也无法战胜死亡。

他像一盏灯一样,渐渐地熄灭下去。下午20时35分,他去了,终年72岁。

三天之后,陈永贵的遗体送去火化。曾经给主席、总理遗体化妆的化妆师马师傅,刚给著名作家丁玲遗体化妆后,就向组织上提出申请,希望能批准由他来给陈永贵同志的遗体化妆。组织上同意了。

当遗体抬出来时,人们看到的是熟悉的黑红脸膛,棱角分明的大嘴唇,陈永贵十分安详地躺着,仿佛是熟睡了一般。

1986年3月29日下午,陈水贵的亲属、生前友好及有关人士百余人来到八宝山火葬场第一告别室,向陈水贵的遗体告别。

陈永贵的遗体安卧在灵床上,他身穿深蓝色中山装,枕边放着一顶蓝呢帽,脚上穿着黑色布鞋,一块绣有金色的小花图案的红绸被覆盖在遗体上,这是按照陈水贵家乡的风俗做的。

告别室里摆着27个花圈,陈永贵的遗孀宋玉玲率子女献上的花圈放在正中央。

中共中央办公厅机关党委、中共中央直属机关事务管理局、山西省政府、昔阳县政府、大寨村以及北京东郊农场送的花圈排列在两侧。

陈永贵的儿子陈明珠、陈明善、陈明亮、女儿陈明花等守在遗体旁。他们个个泣不成声。陈永贵的遗孀和儿媳捶胸顿足,几次要扑向灵床。

在遗体告别的人中,可以看到,有全国劳动模范李琐寿、李韩锁等,他们是专程来北京,向陈永贵的遗体告别的。

最引人注目的是,遗体告别仪式即将举行时,14时50分,一辆轿车在灵堂外停下,一位大家熟悉的、早已深居简出的陈永贵生前的老朋友——华国锋走出了汽车,面部挂着沉痛的表情,他第一个向陈永贵的遗体鞠躬告别。

告别仪式进行了15分钟,当陈永贵的遗体要推离告别室时,为陈永贵开了13年小车的司机汤占新和陈永贵以前的秘书老焦为他戴上了帽子。

4月4日的清晨4点,陈家将骨灰盒从12楼抱下,登程返回大寨。

家属们一想早一点赶路,二想在别人熟睡之际悄消离开,免得打扰他人的宁静生活。

按规定,楼道的电梯早晨5点才开始运行,然而当陈家的人推门出来的时候,见电梯已在12楼陈水贵家门口守候将近一个多小时了。开电梯的同志抚了一把骨灰盒,突然鸣鸣地哭了。

“我,我这是最后一次为陈老开电梯了……”她浑身颤抖了好一会儿才摸住启动的电钮。

22号楼的电梯工见的世面多了,他们曾为不少中外闻名人物开过电梯,然而,在这些人中,永贵大叔是最给他们以“亲切感”的一个。

退出了政界的陈永贵,除了还有一个司机已经没有任何权力了。然而,她们从冷眼旁观中,在这位寂寞的老人身上,看到了朴实、诚恳、热情和理解,看到了他在尽可能地帮助比他更弱的人们。

她们也愿意将心里话告诉一个没有任何权利的老人,如果生活上有什么困难,她们也会征询“永贵大叔”的意见。人与人之间最珍贵的还是相互理解与真心实意。

5年中,永贵大叔乘过多少回电梯,谁也不清楚,而现在,他要匆匆地离去了,再也不回来了。

电梯工的眼泪滴在那面盖着骨灰盒的党旗上。有的电梯工甚至责怪陈明亮,为什么不早点通知,她们可以找人替班,一同送“陈大叔”返回故里。

灵车缓缓启动,向西驶入长安大街。在春夜中向郊区驶去。大概是因为司机过于悲痛,眼睛被泪水糊住了,竟然在郊区公路上与另一辆汽车相撞,幸运的是灵车只蹭掉一点儿漆皮。

延误了两个钟头之后,灵车又载着陈永贵的骨灰和亲人们的哀愁向山西进发。

灵车行至河北省与山西省交界的娘子关,突然,被一群人拦住,原来是昔阳县的领导人在那里迎灵。

车子继续驶向阳泉市,昔阳县,在到达大寨乡与平定乡交界处的时候,又被一排跪着的泪人拦住。

原来,这是梁便良、宋立英等一些曾经同陈永贵战天斗地的大寨领导人,其中有一位引人注目的妇女,她就是陈水贵一手栽培起来的农民郭风莲。

郭凤莲并没有随车队进入大寨,她只是礼节性地表示迎灵之后就返回去了。

根据陈永贵的遗嘱,不举行追悼大会。但是大寨支部书记梁便良说:“不开追悼会群众不答应啊!”

于是在陈永贵的灵车未到之前,大寨人就搭起了灵台,于清晨举行了降重的追悼会。数不清的花圈摆满了大寨的会场。

大会结束以后,梁便良便命令大家立即拆除灵台,“不要叫‘老陈’看见我们开过会。”

下午3时40分,灵车渐渐开进大寨的拱门,从追悼会后便站在那里等候的人们霎时哇哇大哭起来。

陈永贵生前创办的昔阳县艺术学校的乐队奏起山西民调,震耳欲聋的鞭炮声在群山中回响。

几位年迈的老太太颤巍巍地望着灵车喊道:“永贵啊,你不该这样回来啊!我们盼你回来聊家常,修梯田,你却不能说话,不能干活了,天哪!”

灵车在拱门处停下,第一个下车的是陈永贵的孙女,她双手捧着遗像,茫然不知所措,接着是大儿子陈明珠捧着骨灰盒下车。

凄惋的唢呐声,噼哩啪啦的鞭炮声和人们的抽泣声鸣咽声,响成一片。人们沿着一排排“花洞房”的门前走过去,乡亲们争着挤上去,抚摸着骨灰盒,好不容易才穿出了居民区,走向虎头山。

梁便良泣不成声,断断续续地呼唤着:“陈永贵,你慢些走哇,到家了……”

是的,就在几个月后,躺在北京医院病床上的陈永贵,曾噙着泪对他的小儿子陈明亮说:“我实在太想大寨了。今年开春,我一定要回大寨去看看,不管有多大的压力和阻力,我都要回去!”

现在,他终于回来了。这儿的一位位乡亲父老,一排排“花洞房”,一棵棵树,一块块瓦,一道道沟坎……

他都熟悉,他还记得他当年挨着一家家“花洞房”访贫问苦,商量战天斗地的办法,一年365天,他,从村的这头跑到那头,从那头跑到这头,跑过多少回呀!

这一切,还是昨天的事情,而现在,他面对人海长龙似的乡亲们却不能说话。

他,一个农民的儿子,他在这儿的泥土中诞生,在这里的土地上成长,如今他又要永远地安睡在这块生他养他的土地上了。

望不到头的队伍,护送着陈永贵的骨灰盒。在当年由陈永贵带领贫苦农民劈山造田的第一块人造平原边,他的亲属撒下了第一把骨灰,在被批判的西水东调大渡槽的桥墩下,撒下了第二把骨灰,在虎头山腰的人造天池边,人们又撒下了第三把骨灰。

最后登上虎头山顶,人们只留下一撮骨灰,其余全部撒向高空,让它撒落在大寨的良田沃土上。

不过人们没有将他的骨灰撒在狼窝掌。在陈永贵临终时,他曾叮嘱:“你们撒我的骨灰,不要用飞机,也不要撒在那狼窝掌,那狼窝掌多不吉利……”

在返回场院时,梁便良用沙哑的嗓子高声喊道:“谢谢大家,谢谢大家!”但是没有一个人离开,悲伤笼罩在人们心头。

梁便良喊了两声,突然昏倒不省人事了,人们赶紧把他抬进医务室抢救。可是一直到深夜,他还没有完全苏醒。

夜已深了,在陈永贵当年的旧居里,一位老人伏在灵台上,悲痛欲绝,他就是大寨的第一位书记贾进财。

老人哭昏过去,醒过来又哭,在哭声中不时夹着听不太清楚的话语,他反复地喊着一句话:“憋得慌啊!”

贾进财如果识字的话,他也许可以不那么憋得慌了。在新华社播发陈永贵同志去世的那条消息中,有这样的文字:

“陈永贵同志曾经是全国著名劳动模范,多次受到县、地区和省的奖励。解放初期,他坚决听党的话,带头组织合作社。为改变山区贫穷面貌,他积极带领干部、群众发扬愚公移山精神,自力更生,艰苦创业,为促进山区农业生产建设,贡献了自己毕生的力量。他这种敢于战天斗地的精神,曾经受到党中央的高度赞扬和表彰。”

这条消息还说:

“陈永贵同志衷心拥护党的十一届三中全会以来的路线方针和政策,诚恳地总结了过去工作中的经验教训……”

应该说,这是对陈永贵同志一生的功过所作的中肯的结论,大寨人决定为陈永贵树立一块纪念碑,碑文就是用的新华社报道消息时对陈永贵的那段评价。人们指着大寨的每一个山头,每一排房子,每一块农田,痛哭失声地告诉苍天。

“老天爷,你看看,没有老陈,就没有我们大寨的这些啊!”

1986年8月,陈明亮天天怀着忐忑不安的心情去传达室,他的心情是复杂的,既希望早日看到高考招生办公室的通知书,又害怕接到这份通知书。

他感到,他身上肩负的担子太重了。在爸爸仅有的几个遗愿中,这是一大遗愿。

在他爸爸临终前,他曾向死神苦苦哀求过,让他多活四个月,只要四个月,好亲眼看到他最疼爱的小儿子能考上大学,他要亲眼看一看小儿子能跨进大学的校门,他的曾祖父、他爷爷、他爸爸一辈子没有、也不敢想。

陈家的门庭能出一位大学生,祖祖辈辈都在山西那个贫瘠的土地上手抡铁镐、锄把耕种,他们一辈子无声无息地同泥土打交道,他们同文化从来没缘份。

陈永贵,还有陈家的父辈,把这希望都寄托在陈明亮一个人身上。

一天上午,陈明亮终于接到了通知书,他颤颤兢兢地打开了它。

“妈妈,我被录取了。”他飞跑着,他第一个要告诉的,就是朝夕都在为他操心的母亲,母亲听着明亮念着那简短的几行字,她,一个辛劳、朴实的中国妇女,一个本来默默无闻,而后来由于政治风云的变幻把她的名字也写到了中国新闻报道的篇章之中。

她听着,眼圈红了。终于,她流泪了。

“妈妈,你怎么流泪啦!”

“没有,我只是太高兴啦。这样好的一天,可你爸爸竟没有等到就匆匆走了。孩子,你快告诉你爸爸让他在九泉下也高兴高兴。”

陈明亮将通知书恭恭敬敬地放在陈永贵的灵案上。陈永贵的灵案就放在那小小的卧房里。

一张系着白毛巾的劳模遗像置于中间,遗像后是一盆陈永贵生前亲手种植的君子兰,两侧是两盆小松柏。

遗像前放着一盘橘子、一盅小米和一小盅白酒,还有束鲜花,这都是陈永贵生前最喜欢的。墙上挂着一幅对联:

“正气贯长虹悲泪祭忠魂,名贤谢世去青史照后生。”

陈明亮跪拜着,流着泪:“爸爸,安息吧,儿子没有辜负您老人家生前的教导、期望,已经考入了北京师范学院中文系,我一定要为您、为妈妈、为我们那个偏僻的小山村争气。”

明亮看到,爸爸正微笑着注视着他,他无论走到哪里,爸爸那双慈祥、明亮的眼睛就在他眼前。

明亮本来喜欢理工,可是他现在却选择了另一条路:“我希望将来能当上一名人民教师。”

他想到,像大寨那样的山村,中国有多少?那里又有多少农家的孩子,还没有得到一定程度的文化教育,更谈不上有多少人能踏进大学的校门了。

陈明亮,一个还不失稚气的小青年,他还有一个小小的打算;他在学校里好好学习,待有相当写作水平时,准备将父亲一生的经历写下来。

人们只知道他在大寨战天斗地,人们只知道他后来当上了副总理,人们只知道他后来隐居后退,然而,真正的陈永贵,有血有肉的陈永贵是怎样的?

在大起大落,时局变幻中,人们对一个人的观点和认识往往是肤浅的,头脑是被扭曲了的。

陈明亮要告诉人们一个真实的陈永贵。陈明亮,他虽然年轻,然而在陈永贵最后的日子里,他一直守护在他的身边,又亲自把自己的一生,他自己所看到的,听到的,理解到的,包括他的种种经历,都告诉了他。

在明亮父亲身上,体现了一个中国农民固有的勤劳、朴实和节俭。

当时中国有11亿人口,而其中农民就有8亿,他是8亿农民中间的一个,而且是最著名的一个,也是很有典型的一个,写出他的经历,写出他所走过的道路,写出他所看到的想到的,也使人看到了当时中国8亿农民的一个缩影。

如果说,过去,明亮考上大学,是实现了爸爸未了夙愿的话,那么,现在很好地读完大学,再进入社会大学这个门,用深刻的观察力、流畅入微的笔触,写出真实的陈永贵的一生使人真正了解那个既有成功,也有失败,既有经验,也有教训,既有理解,也有被人颇多误解的陈永贵,那更是可以给父亲安慰的。

他自信能有这一天:他将一部印成了的《陈永贵的一生》像接到入学通知书那样供在爸爸的灵前。

失去了父亲,一家人似乎失去了灵魂一样,往日还洋溢着欢笑的屋内至今显得很冷清,爸爸栽种的玉米不见了,他生前栽种的君子兰、刺儿梅现在长高了,然而物在人亡,爸爸再不能给他们浇水、培土了。

现在,在这空旷的屋内,只剩下妈妈与明亮,还有他大哥的孩子。他一上师院,按规定,必须住校,只能在星期六傍晚回家看望母亲,星期一清晨又得返校,妈妈更冷清了,而且她有病,行动不便,无人照顾。

明亮在生活的坎坷、磨难中早熟了。他在学校常常想着母亲,懂得母亲失去老伴儿的痛苦。几个月中每当休息的时候,他就给母亲打电话,哪怕给母亲报个平安,问个好,对母亲也是一种安慰。

明亮,他比城市里一般小青年懂事多了。他不仅学习用功,待人热情礼貌,而且生活上也很节俭。

陈永贵生前当过5年副总理,但在临终时一贫如洗,家里的书桌、椅子、凳子、沙发全都是公家的,也没有存款。

明亮说:“属于我们自己的只有几件衣服,属于父亲的也仅有三两套黑布中山式对衣服和头上的白毛巾。”

如果家中仅有的一些木器家具交公,那么临时搬家时,不需要汽车,只要一辆平板车就可以把家当全部搬走。

陈永贵,这位来自中国边远山沟的农民,曾经企望用大锤改变中国的面貌,但是他如今已变为一捧黄土,魂归大寨。作为中国农民的一份子,人们,尤其是中国的农民会忘记他吗?

(部分图片均来自网络,如有侵权,联系删除)