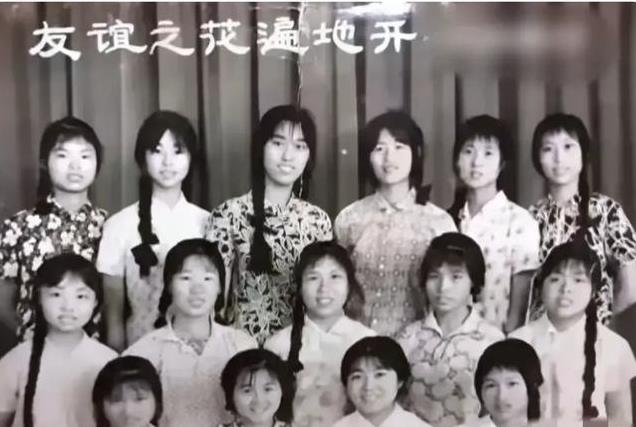

1954年5月和1956年3月,新疆和田丝厂到无锡招工。劳动部门分两批从缫丝一、二、三厂、中丝二厂和永泰、美新、华昌等丝厂抽调了170多名青年女工,支援边疆丝绸事业建设。

1954年4月26日,我们第一批近80名年轻姑娘响应党的号召,怀着满腔热情,毅然决然,作为解放后第一批支援西北工业建设的尖兵,踏上了赴疆支边的旅程。

我们从无锡乘火车出发,一路欢歌,一路艰辛,走了一个多月,行程12000余里,于6月3日到达了地处新疆最南端喀喇昆仑山下的和田县城。

我们这批缫丝工人顺利抵和,为和田丝厂按时投产创造了条件。

1956年3月30日,第二批近百名(包括部分技术管理人员)知青从无锡动身前往和田,于5月2日到达目的地,进一步充实了和田丝厂的职工队伍和技术力量。

沿途,我们两批支边青年都受到了西北工业局、新疆工业厅及当地政府的热情接待。

第一批知青到达古都西安时,巧遇“五一”国际劳动节。西北工业局安排我们参加了西安市庆祝“五一”的盛大游行。

我们无锡姑娘排成一个小方队,英姿飒爽,精神抖擞地走在游行队伍的最前面(仪仗队后面)。

地上是各族各界迈着矫健步伐的游行队伍。天上有飞机从窗口散发“五一”传单,场面蔚为壮观。

在闲暇时间,西北工业局还组织我们参观游览了西安的名胜古迹,观看了西北的地方戏剧。

我们坐火车到兰州后,就要改乘汽车继续西行。那时,兰州市内横跨黄河的大铁桥正在兴建,到河西乘汽车必须渡过黄河。

在过河时,除了少数体弱有病的同志和随身行李,是通过用羊皮筏连接起来的浮桥过河之外,大部分姑娘是坐着羊皮筏冲浪渡过黄河的。

那种惊心动魄的场面,使江南水乡来的姑娘受到了一次严峻的考验。

改乘汽车上路后,我们遇到的最大困难是吃饭、喝水问题。

虽然沿途一些重点食宿站都由当地政府负责接待,但到了不具备接待大队人马的小地方,住宿就成了大问题。

幸亏我们从兰州出发时拉了一车备用粮食。遇到这种情况,就只好借用炊具自己动手买菜做饭、蒸馍,凑和着把肚子填饱。

后勤人员在当天晚上还要为大家备好第二天吃的干粮。路上备了干粮,却缺开水,一辆车二三十人只发给4暖壶水,每人喝几口就光了。姑娘们口干唇裂,喉咙冒烟,鼻子淌血,面对干巴巴的饼子,实在难以下咽。

路上住宿更加困难,有的宿营地前不着村,后不着店,地处荒野,如路过星星峡、山岔口、皮山县(离县城较远)时,我们只好找块平坦一点的地方,打开自备行李,围成一圈。

随行男同志睡在周围,女的睡在中间,由男士护卫着过夜。遇到这种情况,虽然也有人哭过、动摇过,但最终还是凭着自己的坚定信念和坚强意志挺过来了,没有一个打退堂鼓的。

我们进疆后的重要一站是乌鲁木齐。车队刚到达坂城,新疆工业厅就派人来接我们了。

到了目的地,把我们安置在新疆最好的宾馆乌鲁木齐交际处。姑娘们住上这么好的房间,还有热水洗澡,个个兴高采烈,忘却了路途的劳累,当天晚上,就把一路上积聚的污垢洗了个干干净净。

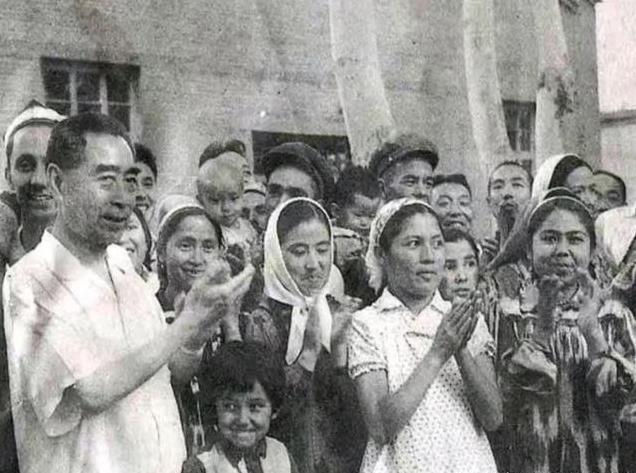

最使我们难忘的是,新疆人民政府主席包尔汉和副主席赛福鼎等领导同志在百忙中亲切接见并设宴招待了我们,同我们一起碰杯喝酒,祝贺我们胜利抵达新疆首府乌鲁木齐。

这种场面,实在令人感动,使我们增加了继续西行和克服困难的勇气及扎根边疆建设的信心和力量。同时,新疆工业厅还招待我们观看了新疆民族歌舞。第二批无锡支边青年路过乌鲁木齐,受到了同等待遇,使大家感到非常荣幸。

我们在乌鲁木齐休息一个星期后,继续上路,奔赴和田。到达和田这一天,刚好是当地穆斯林群众欢度肉孜节(封斋节),人们都沉浸在浓浓的节日欢乐气氛中。

道路两旁穿着鲜艳服装的维吾尔族老乡,用好奇的目光注视着我们这批远道而来的、戴着帽子、风镜、口罩风尘仆仆的年轻姑娘。

可是,到了拉斯奎丝厂所在地却看不到厂房,见不着烟囱,能见到的只有一片片果园和星星点点的农家小院,原来厂房正在抓紧兴建,尚未竣工。

三排宿舍虽已完工,但墙体未干,进去一看,地上铺着地板,室内挺干净,大家再没有说啥,就住下了。

到了厂里,我们这批无锡姑娘成了和田丝厂的第一代创业者。接着,一部分人参加建厂劳动、安装机器,一部分人帮助培训青工,一部分人组织学文化,学维语,工厂于当年“十一”开工生产。

我们第二批无锡支边缫丝姑娘进疆,路上同样遭受了许多磨难。大家团结友爱,互相关心,互帮互助,克服了不少难以想象的困难。

最最要命的是,有些小姑娘一坐上火车就开始晕车,走一路呕一路,吃啥呕啥,整天米粒不进,呕吐不止。

同行的小姐妹实在不忍心看着她们继续受罪,就说好话劝她们返回老家。可她们却说:“好马不吃回头草,半路回家岂不成了逃兵?自己能挺得住,再难受也要坚持到目的地。”

这些年青人,在路上巅簸了一个多月,最终还是以顽强的意志和毅力战胜了困难,等到了和田,人已瘦了一圈,过了好多日子才缓过劲来。

在这里,还值得一提的是,当时我们当中有部分姑娘虽然万里迢迢来到了和田,但在离家之前已谈了对象,或有了男朋友,她们身在边疆,心中却时时相思牵挂着在内地工作的心上人,而且担心着自己恋爱关系的最终结局。

怎么办?姑娘只有采用通信方式,以自己柔情绵绵的话语和忠贞不移的信念,反复做对方的思想工作,说服动员他们到边疆来建功立业。

功夫不负有心人,最终,这些姑娘用亲手缫出的一根根银丝连接起来,硬是把万里之遥江苏、浙江、福建、北京、沈阳等地20多名年轻小伙子放弃了自己热爱的工作,牵到西北边陲和田,实现了喜结连理,在边疆生根、开花、结果的美好心愿。

和田是一个少数民族聚居的地区,也是10多个民族共同生活的地方。我们到了和田,人地生疏,语言不通,生活不习惯,无论在工作还是生活方面,都得到了少数民族干部和职工的关心、爱护、理解和支持。

特别是地委和专署的民、汉族领导,把我们视作“宝贝”,关怀备至。当时,和田所有单位职工每人每月只供应一斤大米,为使我们安心工作,对鱼米之乡来的姑娘特别照顾。

地委书记黄诚亲自同地区粮食部门商量,为丝厂汉族职工特批了大米,保证我们一天能吃上一顿大米饭,而且每天不吃重样饭。

那时,和田无法满足猪肉供应,厂领导就组织人员晚上到沙漠边缘野猪出没的地方去打野猪,为大家改善生活。

各级领导对我们无微不至的关怀,使年轻人无比感动,觉得很知足。到新疆工作的头几年,我们一直享受这种待遇。

不容置疑,我们是无愧于新疆各族人民的一代建设者。我们两批无锡缫丝女工到了和田丝厂,成了厂里的技术骨干和中坚力量。

工厂经过试车投产初具规模后,全厂上下团结一心以极大的政治热情,开展了轰轰烈烈的劳动竞赛。

我们无锡姑娘个个斗志昂扬,你追我赶,奋勇争先,凭着自己的聪明才智和灵巧的双手日夜与银丝为伴,克服了车间高温燥热,流大汗,耐大劳,在生产上创造出了一个个优异成绩。

同时,我们与当地维吾尔族青工结成传帮带对子,认真给她们传授缫丝技术,先后为厂里培养出了大批少数民族青年技工。

如无锡籍缫丝操作能手夏惠英身边,经常跟着一批维族姑娘,老师长,老师短,喊个不停,她待人和气,工作负责,时时在为培训民族青工操心。

为了便于传授技术,克服语言障碍,经常忙里抽闲学习维语。她带徒弟,传授技术,耐心细致,责任心强,往往一个动作,一道工序,要给徒工手把着手反复示范十几遍、数十遍,甚至上百遍,直到徒弟熟练为止。

因此,维族姑娘亲昵地把她叫作“阿恰”(姐姐),她不是亲姐,胜似亲姐,相互间无话不说。

她对维族青工关爱有加,并能融洽相处,团结共事,受到了厂领导和全厂职工的一致好评。

1956年,她被评为自治区民族团结模范。夏惠英被评为新疆民族团结模范受到表彰后,《人民画报》记者到和田采访,发表了一组宣传夏惠英的图片,在社会上引起了强烈反响,并感动了全国各地无数痴情的青年小伙子,求爱的、询问情况的信件顿时像雪片似的从大江南北飞到边城和田。

夏惠英一时成了厂里乃至和田的名人,弄得她不知所措,十分为难。这事让嘴快的小姐妹知道后,便当作新闻到处奔走相告,被人们传为佳话。

同样,我们绝大多数无锡姑娘都能同少数民族职工互相学习,互相帮助,相处得亲如姐妹,并朝着同一个目标,团结奋斗,为和田丝绸业的繁荣发展作出了重要贡献。

情系银丝,青春闪光。由于大家无私奉献,成绩卓著,我们中间有不少同志获得了很高荣誉。

例如青工过风英获得过“全国劳动模范”称号,徐阿二获得过自治区劳模和团中央命名的“全国青年突击手”称号;梁怀英获得过自治区“三八红旗手”称号。

还有不少同志以先进工作者身份出席了自治区和地区召开的群英会。所有这些荣誉光环为年轻人铺垫了锦绣前程。

在拼搏奋斗过程中,我们这批青年,有50人被提拔为国家干部,有3人提拔当了县级领导,有10人提为科级干部。

这充分证明,我们这些无锡姑娘一个个都是好样的。大家数十年如一日,脚踏实地,勤奋工作,默默奉献,把自己花一样的青春年华献给了边疆的社会主义建设事业。我们没有辜负党和各族人民的殷切期望,而且为家乡父老争了光。

随着和田地区各项社会主义事业的飞速发展,和田丝绸厂的生产规模不断扩大,先后扩建了织绸、印染车间,由一个单一的小型缫丝厂发展成为缫丝、织绸、印染三为一体的中型联合企业。

全厂在编职工由开厂时的四五百名增加到2100多名。丝绸的产量、质量大幅度提高,生丝、花绸远销国内外,我们厂生产的生丝成为和田外贸出口的重要产品。

和田丝厂建成投产的头几年,我们全厂职工还有一项艰巨的任务,这就是参加义务劳动,自力更生,把我厂建成和田地区带有示范性的花园厂区。

全厂职工积极响应,利用业余时间,平整土地、修建道路、植树种花。经过大家辛勤劳动和不懈努力,很快在厂内建成了两个果园,园内栽种了各种果树和花卉。

通往车间宿舍的道路两旁,搭建了葡萄架,栽植了一排排整齐的柳树、穿天杨,厂区的环境和面貌发生了巨大变化,仅用了短短的三四年时间,建成了一个环境优美,花果满园,阿娜多姿的花园式厂区。

走进厂内,除了一眼就能望见两个高大的烟囱外,厂房和宿舍全都掩映在绿树丛中。

每到春光明媚的季节,果园里的杏花、桃花、樱花、苹果花、梨花、石榴花等各种花卉竞相争艳,花香沁人心脾。

夏秋时节,果园里硕果累累,葡萄架上,品种繁多,珍珠般的葡萄琳琅满目。闲暇时间,职工们在葡萄架下,林荫道上,阳光点金,空气清新,十分惬意,她是和田市郊一颗璀灿的明珠。

因此,凡是到过我厂视察工作的中央和自治区首长看到这样环境优美的厂区,无一不夸奖的。

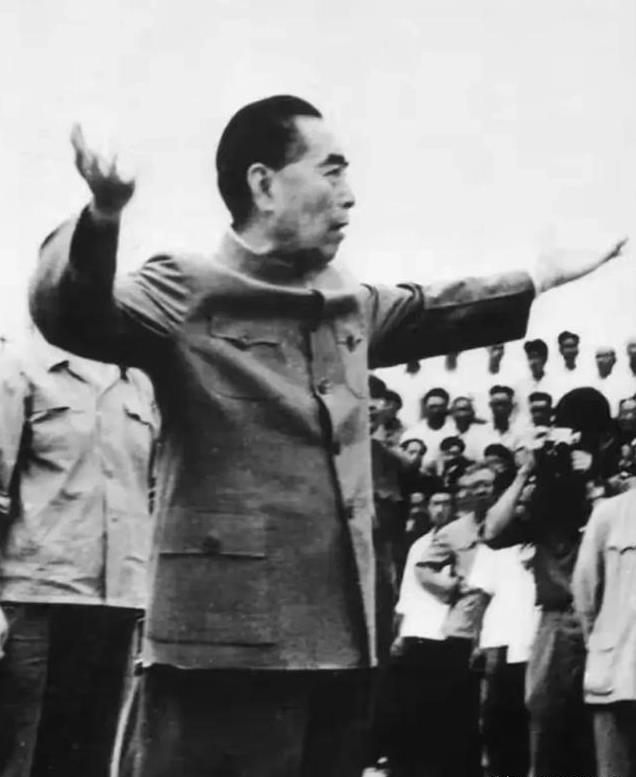

我们是很幸运的一代。大家虽然工作、生活在祖国的边疆,但党和国家领导人和我们边疆各族人民心连心,对我们边疆各族人民十分关怀。

中央领导刘少奇、周恩来、华国锋、胡耀邦、江泽民、李鹏、朱镕基、贺龙、陈毅、乌兰夫、王震、郭沫若等都先后到过和田视察工作,看望慰问各族人民,使我们受到了极大鼓舞。

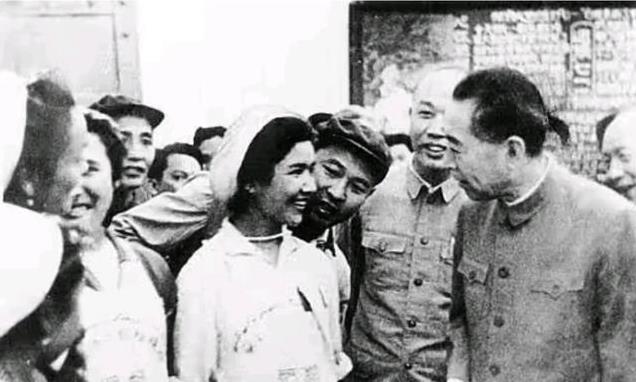

最使我们难忘的是,敬爱的周总理出国往返途中,曾四次来到和田。1956年7月1日,周总理在归国途中第3次来到和田的当天下午,不顾长途旅行的辛劳,和陈毅副总理风尘仆仆地来到我们厂里视察工作。

车队刚到厂门口,总理就叫停车,在自治区、地区和厂领导陪同下,步行走进厂内,沿途,总理不停地向夹道欢迎的各族职工频频招手致意。

在听取厂党委负责同志汇报时,不时插话作指示,对丝绸厂各方面的情况进行了仔细询问。

周总理听完汇报,高兴地说:“搞得不错,这个厂很重要,今后要把工厂搞得更好。同时指示厂党委:这是多民族地区,能办起这个工厂,这是毛主席民族政策的体现,一定要搞好民族团结。”

周总理对丝厂的绿化工作特别赞赏。当陈毅副总理讲这是个好地方时,周总理马上说:“这里环境美,很富饶,的确是个好地方。”并对一起来视察工作的其他同志风趣地说:“这里盛产水果,杏子很好,多吃两个尝尝,回到北京就吃不上了。”

周总理听完汇报,就立即到车间看望各族工人,热情地同他们握手,亲切交谈,问寒问暖,并同部分职工合影留念。

在高温闷热的立缫车间,周总理详细询问了设备情况,并亲手测试索绪锅的温度,指着一根根飞舞的银丝幽默地说:“真是一丝不苟”。

在印染车间,周总理认真观看了印花工人的操作后,热情地鼓励各族工人要搞技术革新。

在工人俱乐部里,周总理慈爱地抱着亲着丝绸工人的孩子,期望他们健康成长。

与此同时,周总理每次到和田,都要在地委礼堂举行歌舞晚会,每次都要从丝绸厂抽几十名民汉族年轻姑娘到地委同总理一行联欢。

晚会的音乐伴奏伴唱也由丝绸厂职工业余乐队承担。晚会上,周总理除了观看地区民族文工团的歌舞节目外,交际舞几乎场场都跳,还主动走到民族女青年中间,同她们谈话,学几句维语,邀请她们跳舞。

总理同无锡姑娘高静珍跳舞时问:“你是哪里人?”高答:“无锡人”。周总理开玩笑说:“你像个外国人”。总理平易近人,和蔼可亲,关心青年一代的亲切话语,给大家留下了深刻印象。

舞会间歇和结束前,总理不时手打拍子,领着大家高唱:《大海航行靠舵手》、《社会主义好》、以及《红梅赞》、《上甘岭》插曲等当时流行的歌曲。晚会结束后,总理总要走到舞台前同乐队成员和伴唱青年一一握手道谢。

在追寻青春的足迹时,我们还一起回忆了一段提起来让人有点心酸的往事。

那是1956年,时任和田地委书记的黄诚同志从自治区要了2000个支边青年指标,准备开拓和田地区的农垦事业,并点名和田丝绸厂的无锡老支青尤阿毛等同志,同地委组织部副部长赵秀峰一道前往苏州、无锡、江阴、吴江、常熟等招接这批支青来和田。

这批支青先后来到和田后,被分配于田县新园农场、洛浦县红旗农场、墨玉县卡瓦克农场安家落户。

为了便于管理,地区领导又指定从丝绸厂抽调了一批无锡老支青到农场以老带新为发展和田的农垦事业出力。

被抽调的尤阿毛、夏惠英、王云娣等6名同志到支青较多的新园农场后,尤阿毛担任农场团委书记,其余同志到中队任指导员。

在农场10多年间,他们与新来的支青同吃同住同劳动,同甘共苦,艰苦创业。他们带领支青挖排碱沟,开垦荒地,平整条田,植树造林,在盐碱芦苇滩上垦出了大片土地,种上了小麦、玉米、棉花等作物,为地区发展农垦事业付出了辛劳,取得了一定成绩。

但是,农场生产刚有点起色,文化大革命的风暴来临,农工分成两派,十年浩劫,导致农场停工停产。

最终新园的近千名农工随着支青大返城迁回了家乡。农场又泛起了盐碱,变成了芦苇丛生的荒滩。我们同支青一样,耗去了十多年青春年华,虽然得到了锻炼和洗礼,最后还是无功而返,由组织给重新安排了工作。

悠悠岁月五十载,往事似一首首歌。蓦然回首,去追寻那浸透着情与爱,汗与泪的青春足迹,使我们感慨万千。

在那激情燃烧的岁月,磨难、困惑、成长、成熟、入团、入党、鲜花、荣誉,为我们的人生增光添彩。

我们要感谢那个时代,赋予了我们青春特有的人格魅力,使我们在漫长的征程中,始终能把握住正确的航向。

这段激情澎湃的经历,值得我们回忆和珍藏,也使我们感到无比骄傲,巍巍昆仑和秀美太湖会铭刻着我们的奉献。

如今,随着岁月的流逝,我们当时这批充满青春活力的年轻姑娘,已一个个步入花甲和老年之年,早已退休回到了太湖之滨。

家乡经济建设的飞速发展和城乡面貌的巨大变化,令人振奋。家乡父老没有忘记我们。

无锡市政府对我们这批老知青非常关怀,使我们同当地退休老人一样,分享着家乡改革开放的成果,享受到了政府给予老人的种种优惠待遇。

我们感到知足和欣慰。面对多姿多彩的现代社会,在盛世和谐的社会氛围中,夕阳无限美好,大家都在欢度幸福的晚年。

(部分图片均来自网络,如有侵权,联系删除)

参考书目:《在那梦牵魂萦的地方》