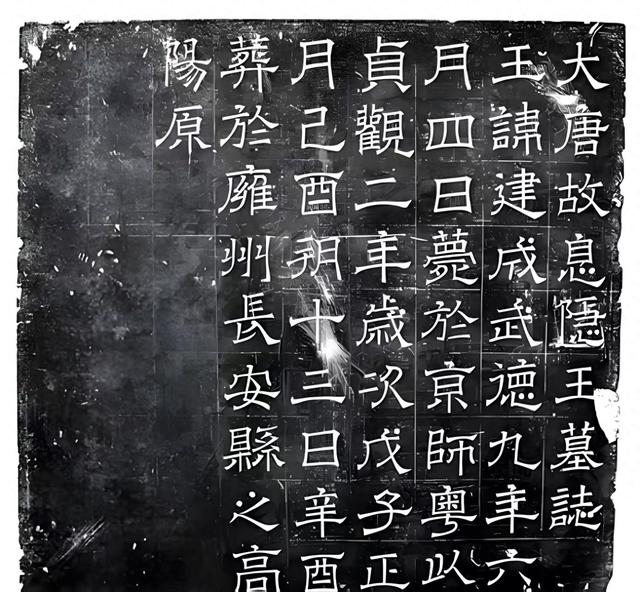

2012年12月,西安警方破获一起文物走私案,无意间发现大唐开国太子李建成的墓志铭。当考古学家小心翼翼的将李建成的墓志擦拭干净时,上面清晰可见的刻着55个铭文:“大唐故息隐王墓志,王讳建成,武德九年六月四日薨於京师,粤以贞观二年岁次戊子正月已酉朔十,葬於雍州长安县之高阳原。”

看到李建成的墓志铭只有短短的55个铭文,考古学家和历史学家都很失落,因为这个墓志铭没有记载李建成一生的事迹。但是,当考古学家发现墓志铭上那个“隐”字,有明显被更改过的痕迹时,考古学家和历史学家们瞬间打起了精神。

更改的谥号——暗藏着李世民对李建成的愧疚

更改的谥号——暗藏着李世民对李建成的愧疚和李建成有关的玄武门之变,一直是史学界研究的重要课题。作为玄武门之变的失败者,太子李建成在史书上留下的笔墨与胜利者李世民相比,可谓是乏善可陈。李建成更是在后来的《隋唐演义》以及民间小说中,被刻画成一个毫无才能,贪念美色,心胸狭窄,嫉妒心爆棚的奸诈太子形象。

由于历史大多由胜利者书写,故而千百年来,人们始终无法从史书上了解这个大唐开国太子真实的一生。现在,好不容易发现了大唐太子李建成的墓志铭,但是这个墓志铭上,却没有记载李建成一丁半点的生平事迹,这让人很失望。

然而,就在众人失望之余,考古学家却发现李建成墓志铭上“大唐故息隐王墓志”中的“隐”字,是后来更改过的。而被“隐”字覆盖的下面,依稀可辨出的是一个“灵”字。这就引起了考古学家和历史爱好者的极大兴趣。

因为无论是表面上那个“隐”字,还是被“隐”字覆盖的“灵”字,都是李建成在死后获得的谥号。而谥号则是后人对逝者一生行为和品德的终极评价。

据史书记载,唐太宗李世民通过玄武门之变登上皇位之后,为了彻底消除太子李建成在政治上的影响,不仅杀了李建成和他的五个儿子,更是从族谱上,将李建成全家逐出皇室宗籍。

但是在两年之后的贞观二年(公元628年),唐太宗李世民突然又良心发现,追封李建成为息王。而关于李建成的谥号问题,秦王府的旧臣第一次主张给李建成的谥号为“戾”。

“戾”是一个恶谥,一般都是给犯下大错,死不悔改的人上的谥号。在李建成之前,因被奸臣陷害而造反,后来被汉武帝逼杀的汉太子刘据,他的谥号就是“戾”;李建成之后,在明朝夺门之变中,被明英宗朱祁镇复辟赶下皇位的景泰帝朱祁钰,他死后的谥号也是“戾”。

尽管后来的事实证明,汉太子刘据和景泰帝朱祁钰都是被冤枉的,但是古代用“戾”这个字做谥号,说明这个人在生前已经坏的无可救药了。所以,当秦王府的旧臣商议,以“戾”字作为李建成的谥号时,李世民当时是不同意的。

而后,吏部尚书杜淹又提议将“灵”作为李建成的谥号。

“灵”这个谥号,虽然说比“戾”这个谥号好了一些,但是同样是一个恶谥,多用于批判君主暴虐,徒有其名,治国无能。历史上以“灵”为谥号的人有以“楚王好细腰”著称的楚灵王,还有以“卖官鬻爵”著称的汉灵帝等等,基本上都是一些能力和品德低下的昏聩之君。

然而,李建成在生前是这样的人吗?

从李建成在正史中残存的记载来看,他不是这样的人。李世民和秦王府旧臣当然也知道李建成不是这样的人。

但是公元928年,距离玄武门之变过去不到两年,李建成生前遗留的残余势力仍然存在,此时要是给李建成正名,无疑是宣告了李世民和秦王府一帮旧臣当时发动玄武门之变是无理的一方。所以,李世民只能昧着良心同意了杜淹给李建成定下的谥号“灵”。

贞观二年(公元928年)三月,当李建成的墓志铭刻好之后,大唐帝国按计划准备将李建成以王礼安葬之时,李世民却突然后悔了。

在李建成下葬的前一个月,李世民还是觉得以“灵”这个谥号给哥哥李建成下葬不妥。故而命朝臣再重新给李建成想一个好一点的谥号。

最后,满朝的文臣翻遍史书,终于从孔子编撰的《春秋》中,找到了鲁隐公息姑这个样本。

《春秋》中记载,息姑本不应该当国君,但是在鲁惠公死后,身份低微的他却占了弟弟太子允的国君位置。在当了十一年鲁国国君之后,被弟弟公子允所杀。

李世民的朝臣搬出鲁隐公的例子,意在借鲁隐公之事,暗喻太子李建成在生前抢占了李世民的太子之位。同时,鲁隐公在位11年间,在鲁国还是有一些作为的,以此来暗示李建成在当太子期间,也是有一些能力的。

而“隐”这个谥号,还是一个褒贬兼具的谥号,既有对人物命运的同情,又有对其能力和行为的批评。这也正合李世民心中对李建成存在的复杂情感。

而后,李世民下令,将李建成的谥号改为“隐”。

由于李建成的谥号改了,之前为他下葬所雕刻的墓志铭便无法再用。当筹办李建成下葬事宜的官员要求工匠再重新为李建成雕刻一块墓志铭时,李世民却再次下令,让其将以前墓志铭上“灵”字削掉,直接改为“隐”字就好。

所以,后人才在李建成墓志铭上的“隐”字下面,发现了残存的“灵”字。

至于李世民为何不下令直接再为李建成重新雕刻一块墓志铭呢?

后人的猜测是,由于唐太宗李世民毕竟是在玄武门之变中,以弑兄杀弟,逼迫父亲退位而当上皇帝的,这在礼法森严的封建社会和儒家治世的道德伦理下,他无时无刻不面对着舆论的压力和道德的审判。

李世民内心的情感需求是,他想将这段不堪回首的往事与过去尽可能的隐去,最好让人永远不要再提起。但李建成除了是李世民皇位之路上的竞争对手,还是他一母同胞的亲哥哥,还是大唐的好太子,其一生在治国上面并无大错,且能力超群。如此将哥哥一生的功绩彻底从历史上抹去,这对李世民来说,也是无法释然的。

所以,李世民在李建成的墓志铭上,以“隐”字盖“灵”字,看似留下了细小的瑕疵,实则饱含着一个弟弟对哥哥的复杂情感。他这样做,应该是想让后世懂他之人,从这细小的瑕疵之中,穿越千年的历史迷雾,去共情他当年发动玄武门之变的无奈。

所以,在李建成的墓志铭上,李世民虽然没有记载其一生的历史功过,但是却留下一个细小的瑕疵,供后人去研究他们兄弟二人生于皇家的恩怨情仇。

而在这个更改的“隐”字下面,具体隐藏着李建成和李世民之间怎样的恩怨情仇呢?

大唐的天下——李建成和李世民的相辅相成

大唐的天下——李建成和李世民的相辅相成李建成第一次在史书中的事迹,是隋朝大业十年(公元614年),26岁的他娶了荥阳郑氏家族的姑娘郑观音为妻。

李世民第一次出现在历史中的事迹,是隋朝大业十一年(公元615年),16岁的他在雁门关用计,救出了被突厥军包围的隋炀帝杨广。

从年龄上来算,李建成要比李世民大九岁。而他们的父亲是隋炀帝杨广的表哥李渊。

隋朝大业十二年(公元616年),隋炀帝杨广最后一次下江都,命李渊为山西河东慰抚大使,留守太原。但是那时的隋朝,因为隋炀帝滥用民力,天下已经开始大乱,轰轰烈烈的起义大军已成星火燎原之势。

在隋炀帝杨广最后一次下江都时,李密起兵于瓦岗(河南滑县);窦建德起兵于河北;杜伏威起兵于山东;梁师都起兵于朔方;刘武周起兵于马邑;薛举起兵于金城(甘肃兰州);李轨起兵于陇右;萧铣起兵于巴陵。整个大隋天下,已是风雨飘摇。

隋失其鹿,天下逐之,看着表哥杨广的大隋天下已经分崩离析,留守太原的李渊也打算趁此大乱之际,建立属于自己的王朝。

为了给自己起兵做准备,李渊命身在河东的长子李建成秘密结交才杰之士,以图起兵之后获得当地氏族的支持。

隋大业十三年(公元617年)三月,在马邑起兵的刘武周率军攻打李渊镇守的山西。刘武周这一来,就给了李渊公开募兵的理由。而后李渊一边以防御刘武周为由招募兵马,一边命李建成从河东赶赴太原准备起兵反隋。

公元617年六月,在李建成带着李元吉到达太原后,李渊以三万兵马在太原正式起兵反隋。五天后,李渊命长子李建成和次子李世民向西入主关中,攻取隋朝都城长安。

然而,当李建成和李世民的大军到了西河城下,却遭到隋朝西河郡丞高德儒的激烈抵抗。这时,李建成亲自来到西河城下劝降,最终策反了西河城内守军,拿下了西河城,并斩杀了隋朝守将高德儒。

大军从进驻西河城下到拿下西河城,仅仅用了九天时间。对于李建臣在此战中的表现,李渊开心的说道:“如此用兵,可以横行天下。”而后,李渊封李建成为陇西公,左领军大都督;封李世民为敦煌郡公,右领军大都督。

隋大业十三年(公元617年)八月,李渊亲率大军进兵霍邑,霍邑隋朝守将宋老生坚守不出,李渊设计诱宋老生出城作战,而后又命李建成和李世民二人断宋老生后路。最后,宋老生在霍邑城下被斩杀,李渊大军由此攻占霍邑。

两大战役,李建成与李世民兄弟二人精诚合作,为父亲李渊扫平了进军关中的道路。

公元617年十月,李渊在起兵四个月后入主长安。由于此时的隋炀帝杨广还在江都,李渊便遥尊杨广为太上皇,立身在长安的代王杨侑为帝。

在李渊的操控下,杨侑封李渊为唐王,李建成为唐王世子。

李渊入主长安之后,盘踞甘肃兰州的薛举率军来攻打李渊,李渊命李世民出兵迎敌,李世民领军大败薛举。不久后,薛举病死,兵马由其子薛仁杲统领。

公元618年四月,在李渊的的操控下,傀儡皇帝杨侑封李建成为尚书令,但仅仅一个月后,远在江都的隋炀帝杨广被宇文士及所杀。这时,在长安的李渊也不甘示弱,命杨侑将皇位禅让于他。

公元618年五月,李渊在长安称帝,建元武德,改国号为唐,立长子李建成为太子;封次子李世民为尚书令,右武侯大将军,秦王,雍州牧;封四子李元吉为齐王。

自此之后,太子李建成独立开府,组建了属于自己的团队,帮助李渊处理朝政。而李世民成为了李渊和李建成的臣子。

李渊在长安称帝一个月后,甘肃兰州的薛仁杲为报其父薛举战败之耻,再次引兵进攻李唐政权。李渊再命李世民出征,一个后,李世民大败薛仁杲,薛仁杲率军投降,李渊由此占据甘肃地区。

在平定薛仁杲之后,李渊加封李世民为太尉,陕东道行台尚书令,左武侯大将军,凉州总管。

和李世民取得的战功相比,李建成自从被李渊立为太子之后,便很少再身处前线,其更多的时间还是在长安帮助李渊处理内政。偶尔领兵外出,也都是平定长安周边盗贼,以及接受周边势力投诚的小规模战事。而大唐帝国立国之初的一些恶仗,基本都由李世民在打。

武德二年(公元619年)十月,李渊在长安称帝一年之后,盘踞马邑的刘武周率军攻入山西,不到一个月时间,李渊的起兵之地太原就被刘武周攻占。

收到消息之后,李渊命李世民出兵山西讨伐刘武周。

武德三年(公元620年)二月,在李世民的讨伐下,刘武周兵败山西,其本人北上逃奔突厥,李世民旋即收复山西失地。此战得胜之后,李渊加封李世民为益州道行台尚书令。

武德三年(公元620年)七月,在刘武周逃奔突厥半年之后,李渊又命李世民向东攻打洛阳的王世充。为了保证李世民和大唐的后方安全,李渊命李建成领军进入蒲州,以防突厥在刘武周的怂恿下趁火打劫。

武德四年(公元621年)四月,李世民在围困洛阳王世充大半年后,弹尽粮绝的王世充向河北的窦建德求救。窦建德收到信后,亲率十万大军前来救援王世充。但仅仅一个月时间,李世民就在虎牢关一战击溃窦建德十万大军,并生擒了窦建德。洛阳城内的王世充眼见窦建德被李世民俘虏,只得乖乖开城投降。

洛阳虎牢关之战,李世民一战擒两王,其威望在大唐的军队中达到了巅峰。立下如此大功,在封无可封之下,李渊只能设立天策上将一职,并在洛阳开天策府,用以加封李世民。自此之后,李世民可以在洛阳的天策府自行招募官员,与父亲李渊的皇权统治,太子李建成的太子府在唐初形成三足鼎立之势。

但是,此时的天下尚未平定,李渊父子三人还是以共同开创大唐基业为主,并未发生权力争夺之事。

同时,在李世民消灭王世充和窦建德势力集团的这一年,南方巴陵的萧铣集团,又被李渊的侄子李孝恭和大将军李靖平定。

而李建成这一年,除了在长安处理内政之外,武功方面,则是在年初带兵平定了稽胡酋帅刘仚成在唐朝边境的动乱。

实力的对比——李建成与李世民的暗中角逐武德四年(公元621年)冬,昔日窦建德的部下刘黑闼在窦建德被杀后,又在河北起兵作乱,短短三个月就光复以往窦建德旧地。李渊收到消息,即刻又命李世民前去镇压。

武德五年(公元622年)春,在李世民的攻打下,刘黑闼战败,其本人孤身逃往突厥,李世民旋即平定河北,李渊加封李世民为左右十二卫大将军。

但仅仅半年之后,刘黑闼就从突厥借兵,一路长驱而下,作乱山东。收到消息,李渊又准备让李世民前往山东平叛。但这时李建成的幕僚王珪和魏征二人,考虑到秦王李世民多年来的军功实在太大,在大唐军队中威信甚高,且亲信遍布军中,已经对太子李建成的地位造成很大威胁。而后王珪和魏征二人建议李建成向李渊申请,亲自领兵出征,以此来削弱李世民的军权。

在李建成的申请下,李渊留李世民不用,而后命太子李建成和齐王李元吉带兵平定刘黑闼在山东的叛乱。

武德五年(公元622年)十二月,李建成和李元吉在魏州大获全胜,并斩杀刘黑闼本人,而后相继平定山东各地。

至此,大唐王朝在长安立国五年之后,已经基本平定全国各地。但此次李建成主动请缨剿灭刘黑闼一事,则成了李建成和李世民争夺权力的开始。

武德六年(公元623年),此时以李建成为首的太子府,在唐初形成的东宫体系,已经经营了五年,其主要经营中心是关中。

而秦王李世民,自从武德四年(公元621年)开天策府以来,已经经营自己的势力集团两年,其经营重心在洛阳。

太子李建成的东宫体系,作为大唐帝国未来的储备力量,在唐初不仅得到唐高祖李渊的支持,更得到李渊心腹重臣裴寂的加盟。同时,由于李建成最后在山东平定刘黑闼的过程中广施恩惠,不仅得到山东世家的认可,更是得到隋朝旧臣的支持。

在军事方面,李建成虽不如李世民的出征的多,但是他却牢牢控制着关中的军队,且与幽州都督、庐江王李瑗,天节军统制、燕郡王罗艺等人关系密切。同时,李建成手下还有薛万彻,薛万钧,冯立,韦挺等猛将,以及魏征,王珪,裴矩,陈叔达等谋士。

除此之外,齐王李元吉在唐初,一直是太子李建成的忠实小弟。

而秦王李世民的天策府虽然只开府两年,但是由于其多年在外征战,吸纳和招降了不少猛将,手下汇集了诸如尉迟恭,侯君集,秦叔宝,程知节,张公谨,刘师立,公孙武达,独孤彦云,杜军卓,郑仁泰,李孟尝等猛将。更有房玄龄,长孙无忌,杜如晦,高士廉等一众谋士。

如果从打天下的功劳大小上来说,隋末唐初一大半的割据军阀势力,都是李世民带军消灭的。但是,当我们在肯定李世民优秀的同时,也不能否定李建成的无能。

与李世民行军打仗相比,李建成处理内政也同样重要。

李建成在唐朝建立初期,凭借自己的政治手段,安抚了山东,关中等一大批世家大族,为李世民在前线的征战,提供了稳定的后方。而且他在当太子的过程中,在处理政务方面完全没有过错,为大唐初期的稳定立下了汗马功劳。

但是,两个同样优秀的人放在一起,就有一种既生瑜何生亮的无奈。

在李世民看来,整个大唐天下是他打下来的,他的父亲李渊和哥哥李建成都是坐享其成者。长久下来,李世民内心的不甘日甚一日。

而在太子李建成看来,自己在建立大唐过程中立下的功劳也不小,而且自己是嫡长子,是大唐名正言顺的太子。但是,随着李世民天策府的势力越来越大,让李建成感受到了强大危机。

不说别的,就说在长安城中,太子府直接可以调动的东宫六率有3000人,而秦王李世民的卫队竟然达到了800人,一度让李建成心中感到不安。

玄武门之变——李世民一生的梦魇武德七年(公元624年)六月,李渊带着李世民和李元吉去长安以北的宜君县仁智宫避暑,为了从实力上彻底碾压李世民,留守长安的李建成命令自己的心腹庆州都督杨文干给自己运送一批盔甲,以加强太子府的守备力量。

但是,没等杨文干把盔甲运出来,就有人将消息传到李渊那里,密告太子李建成和杨文干谋反。李建成获知此事之后,立马跑到李渊所在的行宫,表示自己找杨文干运盔甲,是为了加强东宫守卫。

而当时的杨文干并不知道有人告发他谋反,于是李渊命人前往庆州传杨文干前来问话。但是就在传令人到达之前,有人竟然将李渊怀疑杨文干谋反之事泄露了杨文干本人,并告诉他太子已被李渊幽禁。

听到太子被幽禁,杨文干知道自己运送盔甲这个事情是说不清楚了,狗急跳墙的他竟然选择了谋反。

杨文干这一反,直接将太子李建成架在火上烤。李渊听说杨文干谋反之后,先是下令关押了李建成,而后又命李世民带兵前往庆州平叛,并承诺平叛成功之后,立李世民为太子,将李建成废为蜀王。

在领兵出征的那一刻,李世民得意的笑了,到底是谁逼反了杨文干,他的心里比谁都清楚。而杨文干的叛乱根本就是一场闹剧,还没等李世民走到庆州,造反的杨文干就被部下诛杀。

杨文干的叛乱平定之后,李世民自以为李建成将随着杨文干的死去倒台,自己坐等受封太子。但是,李世民显然低估了父亲李渊的精明。

杨文干被杀之后,后知后觉的李渊怎么想怎么觉得这件事有问题。最后,在经过全方面的调查之后,问题最终指向了李世民。

鉴于没有直接证据,李渊将太子李建成放了出来,而李世民的太子之位自然也就落空了。随后,李渊为了平息此事,流放了太子府的谋士王珪与韦挺,以及秦王府的谋士杜掩。

站在后人的视角看,杨文干谋反事件,可以将其视为太子李建成和秦王李世民公开决裂的标志。在此之后,李世民便萌生了武力夺取太子之位的念头,其中,最直接的证据就是在杨文干谋反事件结束之后,李世民花了三十万两黄金,收买了玄武门守将常何。

而太子李建成在遭到李世民的算计之后,也不再客气,转而从全方位削弱李世民。

与李世民想通过武力夺取权力相比,李建成只想剪除李世民的羽翼,削弱他的权力,并不想谋害李世民。

因为李建成本来就是太子,武力除掉李世民也只能达到巩固太子之位的目的,与所冒的风险相比,收益太小。

作为大唐帝国的储君,未来的皇帝,国家需要李建成当一个道德的楷模。如若他以武力杀掉李世民,那他的太子地位和政治前途也就终结了。

所以,李建成选择了稳扎稳打。

由于李建成是合法的太子,自带储君的光环,在杨文干事件之后,李建成更加重视自身实力和威望的培养,利用储君的身份,在朝中招贤纳士,笼络朝中重臣。而后以慈爱之名,在大唐帝国内部收买人心。当巩固了自身的实力和地位之后,李建成又说服李渊,以突厥进犯为由,让李元吉去接管李世民的军权。

李建成之所以能说服李渊,是因为在李世民之前,中国封建王朝一直奉行嫡长子继承制,而李建成在太子的位置上也一直干的很不错,倒是李世民时刻暴露的野心,让李渊很不安。于是,在这场兄弟博弈的过程中,李渊选择站在礼法的一边,坚决支持李建成。

由于李建成有正统的太子身份,再加上李渊的信任、朝中大臣的认可,以及地方士族的支持。在与李世民的争斗中,李建成只需要用钝刀子割肉,逐步削弱李世民的势力即可,而后就是保证自己不犯错误,默默等待。

面对李建成的步步为营,李世民清楚的知道,如果他再不采取行动,最后的结果就是在权力的斗争中被削成孤家寡人,而后在李建成上位之后,被圈养起来。但是面对父皇李渊和太子李建成的联手,他却始终不得动弹。

武德九年(公元626年)初,为了进一步削弱李世民的势力,在李建成的建议下,李渊将秦王府的智囊房玄龄、杜如晦调离秦王府,放在外地任职。而后又命齐王李元吉诬陷秦王府大将尉迟恭谋反,差点导致尉迟恭被杀。

武德九年(公元626年)五月,突厥再次南下进犯大唐。按照惯例,本应由李世民带兵前往边境御敌,但是在李建成的建议下,李渊却将这一重任交给了齐王李元吉。除此之外,李渊还打算调秦王府将领尉迟恭,程知节,段志玄,秦叔宝等人随李元吉出征,以此剪除李世民身边的大将。

事情发展到这个地步,如果李世民再不采取行动,他的秦王府势力,很快就会被太子李建成,齐王李元吉连根拔起。

消息传秦王府,秦王府众将个个义愤填膺,都劝李世民不要再忍气吞声下去。

古往今来,所有的政变几乎都是由弱势的一方发动的。如果占据优势,大多数人都不可能能选择孤注一掷。

在武德九年(公元626年)五月,李世民几乎已经被逼到了墙角。如果再听任李渊和李建成对他的摆布,所有的权势富贵和理想抱负都将和他无缘。

而后李世民秘密召回了在外地任职的房玄龄和杜如晦,与他们密谋发动政变。

武德九年(公元626年)六月初四清晨,李世民通过收买的玄武门守将常何,带领秦王府的800人马以及尉迟恭,侯君集,程知节,张公谨,刘师立,公孙武达,独孤彦云,杜军卓,郑仁泰,李孟尝等秦王府诸将,埋伏在太子李建成和齐王李元吉上朝的必经之路上。

那天早上,当太子李建成和齐王李世民进入玄武门的那一刻,李世民下令关闭了玄武门,而后带着秦王府诸将,将李建成和李元吉诛杀。

在杀掉李建成和李元吉后,尉迟恭继而又控制了皇宫,而后和李世民一起进宫面见李渊,汇报了诛杀太子李建成和齐王李元吉这件事情。

面对已经发生的事实,李渊在太极宫内,强忍着丧子之痛,无奈的立李世民为太子。

武德九年八月初九,在玄武门之变两个月后,李渊禅位于李世民。李世民在这一天登基称帝,改元贞观。至此,李世民在这场权力争夺赛中大获全胜,踩着哥哥和弟弟冷却的身躯,坐上了嗜血的皇位。

但是玄武门之变,也成了李世民一生无法逃脱的梦魇。每当午夜梦回,他始终无法面对大哥李建成那双忧郁的眼睛。

李世民依稀记得,在他少年时代,大他九岁的哥哥李建成眼中,也曾流露出对他这个弟弟炽热的关爱。

但是,曾经的兄弟之情,已在皇权魔杖敲击下永远消逝。李世民所能做的,只能是向哥哥李建成证明,大唐在他的手上将会更加繁荣强盛。为此,李世民穷尽一生之力,开创了贞观盛世,这也算是对李建成最后的交代。

最后,惨遭权力绑架的李世民,在坐稳江山后,即便对李建成心存愧疚,然终其一生也无法做到为哥哥李建成正名。他只能在李建成的墓志铭上留下蛛丝马迹,让后人从历史的缝隙里,寻找李建成一生的是非功过,以及和他之间的恩怨情仇。