1963年,刘亚玲在陕西西安的一个乡村家庭中诞生。自小便显现出顽强的个性,能够承受辛劳,对待学业也极为勤奋。尽管她的家庭背景并不显赫,但这从未让她停下追求学问的脚步。

1981年,刘亚玲凭借出色的成绩,成功进入西安第四军医大学护理学院就读。在校期间,她勤奋学习医疗与护理的相关知识,尤其重视对急救与紧急处理技能的研究。面对繁重的课程,她被英国知名战地护士弗洛伦斯·南丁格尔的故事深深激励,决心效仿她,勇敢地前往战争前线,为伤员提供救治。

南丁格尔于克里米亚战争期间,置个人安危于度外,率领38名同伴于前线奋力救援,显著降低了伤患的致死率。这份无私的付出,成为了刘亚玲内心的指引之光。在大学学习的三年中,刘亚玲从未放松,勤奋学习,经常熬夜攻读成为她的日常。

经过不懈奋斗,刘亚玲终于在1984年的毕业考试中脱颖而出,取得了全队榜首的好成绩。鉴于在校期间她出色的学业表现,毕业后,刘亚玲被分配至北京的人民解放军总医院就职。这家医院是众多医疗工作者心中的理想之地,以她的勤奋与能力,完全有资格在此实现职业抱负。

不过,刘亚玲对此并无半点意愿。在老师向她传达这一信息时,她坚决地回应:“不行,我不同意这样的安排!我向往战场!我要去前线援助伤员!”这一抉择让老师及家人都深感意外与忧虑。前线战事紧张,危险重重,刘亚玲的家人与学校均认为,留在301医院对她而言是最佳选择,既能确保安全,也对她的职业发展大有裨益。

学校迅速与刘亚玲的亲属取得了联系,期望他们能协助改变她的决定。家人耐心细致地对她进行劝说,详细阐述了战争的严峻性和潜在危险,希望她能珍视这个难得的机会。但刘亚玲心意已决,她坚决地回应:“我的性格并不适合做保健护士。一生都在部队里,现在好不容易有了上前线的机会,我怎么能轻易放弃?如果不去,这将会是我终身的遗憾。”

刘亚玲赢得了家人的支持,并顺利获得了校党委的批准,最终确定前往云南边防的67医院工作。要知道,进入人民解放军总医院并非易事,能获此机会无疑是对刘亚玲能力的极大肯定。但刘亚玲毅然选择了条件更为艰苦的边防医院,这充分体现了她作为医者的坚定决心和奉献精神。她坚信“持之以恒,终能成就”,这是她对自己的期许和坚守的原则。

亚玲自小便立志服务于民众与战士,致力于守护祖国和家园。她不愿踏上轻松顺畅的道路,而是毅然决定踏上充满挑战的医疗救助之路。因此,对于选择在离战场最近的医院工作,她从未感到过遗憾。

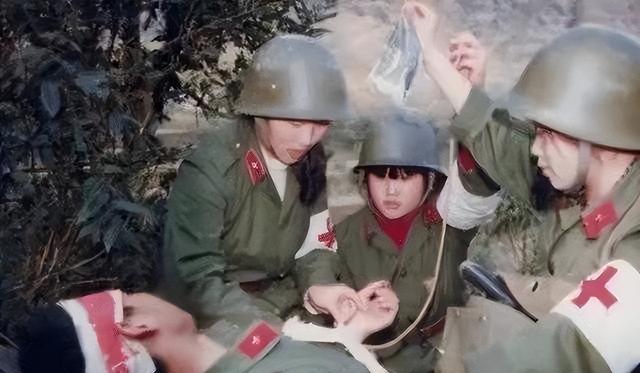

抵达边防医院,刘亚玲映入眼帘的是一片忙碌而紧张的氛围。医院内各处都挤满了从前线撤下的伤员,她肩负起了照料他们并缓解他们伤痛的职责。这项工作挑战重重,压力巨大,留给她的休息时间几乎为零。她和其余护士们全力以赴,争分夺秒地救治每一位伤员,忙得满头大汗,早已无暇顾及自身的疲惫。尽管这样的场景在医院里已属常见,但刘亚玲从未有过退缩的念头。

在边防医疗站任职期间,刘亚玲的医疗技能得到了显著提升,同时她的心理承受能力也得到了锻炼。她成长为一名出色的护士,心态愈发坚强。但目睹众多因伤痛而苦不堪言的同事和牺牲的爱国英雄,她内心深感悲痛,泪水不时盈满眼眶。

在此情境之下,刘亚玲的意志变得更加坚决。她又一次向组织表达了意愿,期望能够前往最为艰险的战斗前线,与士兵们共同面对挑战。然而,组织在权衡了她的年纪、经验的欠缺以及战场的高风险后,作出了暂时搁置她申请的决定。

刘亚玲并未因困难而退缩,决心依旧坚定。她接连七次致信上级,明确表达了自己想要前往前线的迫切意愿。凭借她的执着与勇敢,组织最终被她的诚意所打动,批准她前往她日思夜想的战场。

云南边防67医院,作为紧邻战区的医疗机构,持续接收从前线转运而来的伤员。尽管其位置已颇为靠前,刘亚玲在工作中却逐渐意识到,真正的最前线还在更前方。在那里,医疗救援力量极为匮乏,首批接触并处理伤员的卫生人员,往往是临时从士兵中选拔出来,仅经过简短培训即上岗。

众多伤员在漫长且充满风险的前线到医院的转移过程中,因未能即刻接受专业医疗援助,致使伤势恶化,最终导致不必要的肢体截除甚至生命丧失。这一现象激发了刘亚玲一个勇敢的想法:前往更靠近前线的位置。她期望能在战士们负伤倒地的即刻,给予他们专业的包扎与治疗,并且借此机会在实地收集数据、调研战场救护的实际状况。

她着手撰写请愿书,希望能够被派遣至前线阵地。遗憾的是,接连递交了七次请愿,均未得到任何答复。与此同时,师部下达了一项命令,明确规定:“女性士兵不得进入一线战斗区域。”此命令涵盖了所有女性军事人员,无论是女护士、女通信兵还是女文艺兵。

战场最前线的条件极为艰苦,士兵们长期置身于狭小、昏暗、低矮且湿润的掩体中,身体难以舒展。由于气候闷热且湿度大,他们的腋下和腹股沟部位的皮肤出现了溃烂现象,严重到难以穿上衣物。

1985年7月间,刘亚玲趁着假期时机,秘密启程前往前线,却在途中被中途劝阻返回。彼时,她已接近战场区域,内心充满遗憾,连忙向领导恳求:“作为医生,战场上急需救治伤员,我真心想去,为何不允许我呢?”但医院领导态度坚决:“你申请的是探亲假期,医院规章制度严明,不可轻易变动。”面对这一决定,刘亚玲深感失落,最终只能沮丧地返回家中。

尽管那次努力未能成功,但她想要亲临前线战场的决心依旧坚定。刘亚玲从先前的挫败中汲取了经验,决定重新规划一次行动方案。1986年4月,她又一次借探亲假的机会,事先与他人做好安排,打算再度奔赴战场。此次,她的筹划更为细致,没有人察觉到她的不寻常举动。

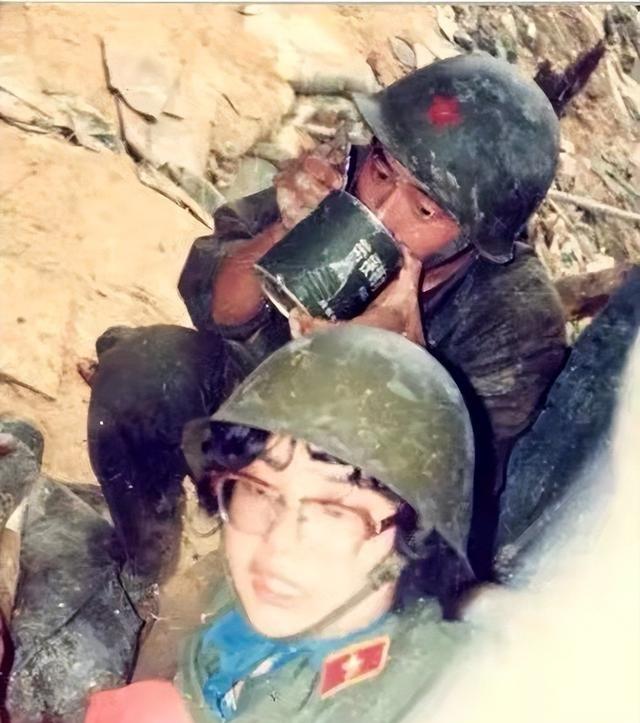

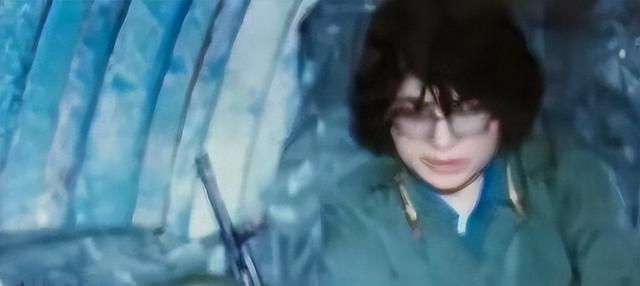

此次她取得了胜利。在通向猫耳洞阵地的途中,遍布地雷,冷枪此起彼伏,双方距离最短时不过数十米。刘亚玲紧随战士身后,右手紧握已解除保险的手雷,左手紧攥着一枚用于自我牺牲的子弹,同时在衣领内暗藏了一把20号手术刀。她已做好应对最坏情况的准备。她坦言:“我属于那种即使心跳不加速,也不会轻易被吓倒的人。”这些预防措施,旨在确保在面临敌军埋伏时,她绝不会成为俘虏。

刘亚玲独自一人踏入了老山最前线的战场区域,她径直向营地指挥官报告了自己的身份,随后被分配到军队最前沿的岗哨。鉴于前线炮声隆隆,她不得不藏身于狭小的掩体中,为受伤的战士们提供医疗救治。

猫耳洞是指在沟渠或土丘侧面挖掘的小型避难所,因其开口设计能阻挡风向,且位于向阳位置,故具有良好的保暖性能。然而,其内部条件极为朴素,空间局限,且蚊虫问题严重。在这样的艰苦条件下,刘亚玲为伤员处理伤口时总是格外谨慎。

她努力追求速度与准确,竭力缩短伤口暴露时长,以防细菌感染。她的操作技巧熟练,药物使用恰到好处,每一步都安排得井然有序且高效。在治疗过程中,刘亚玲总是设法让伤员感到放心,使他们明白,即便身处战场,也能获得专业的救治。

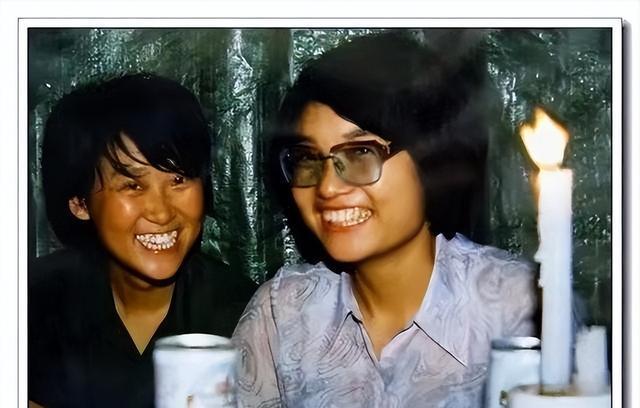

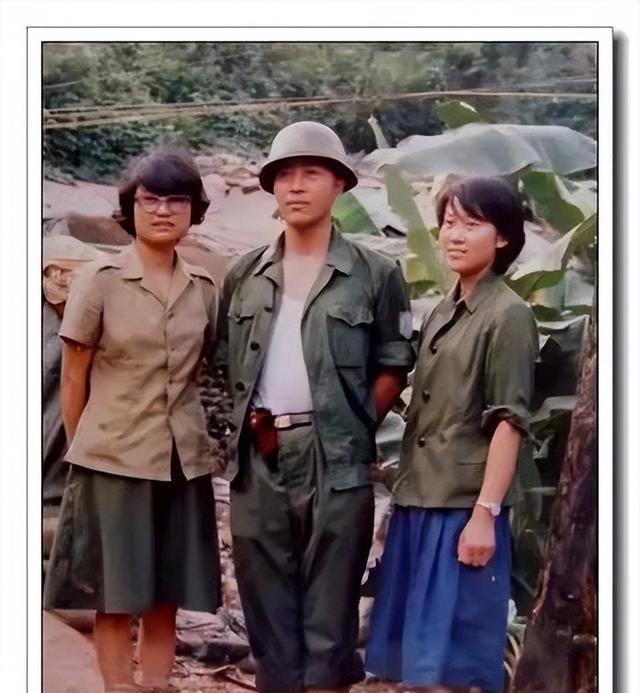

时间流逝,刘亚玲与战地士兵之间形成了牢不可破的生死友谊。她在战场上的勇敢行为迅速传播开来,不仅在当地士兵中广受赞誉,也引起了外界的注意。得知此事,一名年轻女性摄影师,名叫梁子,怀揣着对摄影的热爱与对战场女性的关注,主动前来,希望通过镜头展现女性在战场上同样不可或缺的作用。

刘亚玲自幼对南丁格尔抱有崇高的敬意,猫耳洞中的士兵们也亲切地赋予她“猫耳洞版南丁格尔”的称号。她不计回报的付出与勇敢无畏的精神,赢得了每位并肩作战的士兵的深深敬意。初次踏上战场,刘亚玲在猫耳洞中度过了长达72天的时光,这远远超出了原本计划的一个月探亲假期。

面对上级的紧迫催促,她毅然决定留下,结果因此被给予了“党内严重警告”的纪律处分。但该处分并未使她动摇,反而促使她更加确信自己应留在前线救治伤员。

在老山前线服役的四年期间,刘亚玲共七次深入前线,亲身经历了多场战斗,无论规模大小。期间,她也曾受伤,但即便带着伤痛,她仍坚持进行救治工作,直接在战场上救治了超过170名伤员。她展现出的勇敢行为与卓越的医术,不仅获得了战友们的广泛尊敬,还让她多次获得立功表彰,最终被选为全军第二届模范代表。

刘亚玲于战场上救助伤员时展现的冷静,深深激励了前线士兵。她被称为“士兵心中的定心丸”,是当之无愧的“战场守护者”。她的到来总能令士兵们心安,因为他们确信,有她在场,生命安全便有了依靠。

战争终结后,刘亚玲重返母校——第四军医大学,进行深入学习。完成学业后,她被安排至西京医院,主要负责烧烫伤及皮肤外科的治疗。在西京医院这段职业生涯中,她逐步累积了大量临床实践经验,并以高超的医疗技能,成功协助了众多病患。

刘亚玲的人生道路因一次回乡探亲而再次转折。2003年,她返回位于陕西省西安市沣西新城高桥乡的东马坊村,探望亲人。期间,村支书亲自到访,诚恳地向她提出请求:“亚玲,咱们村子条件有限,村民们看病十分不便,你能不能考虑回来村里,开办一家医院?”面对村民们迫切的需求,刘亚玲立刻给出了肯定的答复。

刘亚玲迅速采取了行动,着手进行医院的筹建。她果断决定离开西京医院的岗位,并拿出自己多年的储蓄,亲自前往各个部门处理相关事宜,包括申请许可、办理手续以及购置医疗设施。历经数载辛勤付出,她最终在村庄内成功建立了一所虽然外观朴素但功能完备的医疗机构。

自医院创立以来,刘亚玲始终坚持确保村民能以最实惠的价格接受治疗,努力应对村民们的健康挑战。尽管医院长期未能实现盈利,但她并未因此动摇,依然全心全意致力于为村民提供高质量的医疗服务。

刘亚玲始终将患者的安危视为最重要的事。曾有一回,一位老者罹患恶性肿瘤,面对这一情况,其他医生均不愿承担手术风险,老者只好向刘亚玲求助。凭借自身高超的医术和多年的经验积累,刘亚玲顺利为老者执行了手术,最终根治了病症。

刘亚玲不仅如此,还主动承担起为经济拮据的病人支付医疗费用的责任,并且积极为受伤的士兵提供医疗援助,解决村民面临的多种医疗难题。她的慷慨付出获得了村民们的敬重与感激。

2013年,刘亚玲荣获“杰出乡村医师”称号,这一奖项既是对其职业成就的肯定,也是对其无私奉献精神的赞扬。时至今日,刘亚玲依然坚守初心,在医疗前线不懈努力。每当周末来临,她会返回西安与亲人相聚,但若有工作需要,她会立刻返回医院,继续履行她那崇高的职责。刘亚玲的事迹,鼓舞了众多年轻医生,使他们在医疗行业中保持初心,勇往直前。