1953年某日午后,顾祝同手持一份略显陈旧的报纸,匆匆迈向蒋介石办公室的门扉,步伐中带着一丝不易察觉的急促。

这份报刊中,发布了一篇报道,主题是“在印尼度日的将军教师”,而该报道的核心人物,为蒋介石昔日“五虎上将”之中的一员,名叫刘峙。

“总统,关于刘峙的最新情况,已经得知。”顾祝同的声音略显紧张。

老蒋正专心致志地审阅文件,当听到“刘峙”这个名字时,他批阅的动作稍微停顿了一下,笔悬在半空,仿佛时间在这一刻静止。他保持沉默,只是轻轻点头,示意顾祝同继续往下讲述。

顾祝同缓缓呼气,努力维持声音的沉稳:“总统,关于刘峙,他目前身处印度尼西亚,从事小学教育工作。据说,他的教学成果颇为不错,深受学生及家长的喜爱。”

他料想,当提及“刘峙”时,老蒋会像平常那样勃然大怒。毕竟,在淮海战役的重大失利中,身为总指挥的刘峙,承担着无法推卸的主要责任。

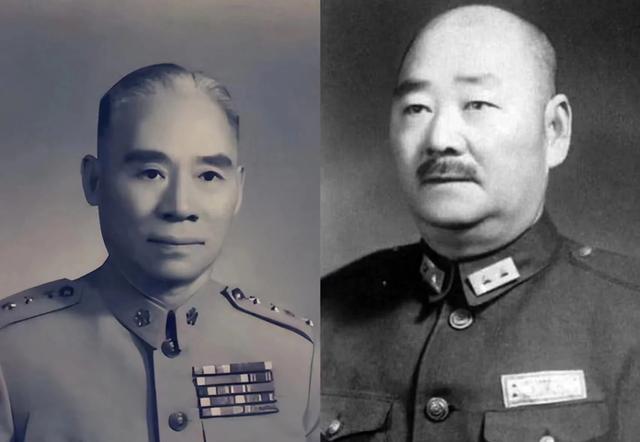

然而这一次,蒋先生显得格外沉稳。他接过报纸,认真阅读那篇报道,视线在那张略显朦胧的照片上停留了很长时间。照片中的刘峙,身着一件褪色的衬衫,置身于一群活泼可爱的孩子之中,脸上展现着和煦的微笑。

那个表情,令老蒋忆起往昔的刘峙。彼时的刘峙,正值青春年华,满怀壮志,乃北伐战役中的一名骁勇战将,亦是他极为信任的核心部属之一。

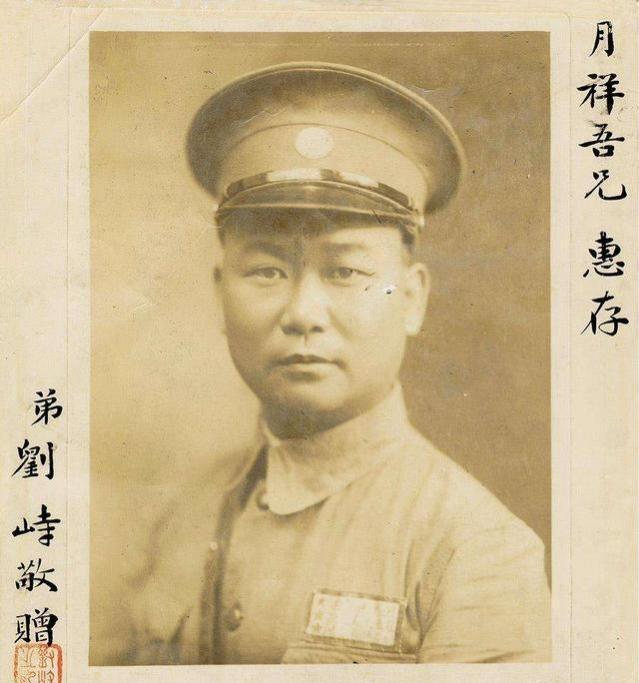

刘峙,号经扶,1892年在江西吉安的一个贫困农家诞生。1914年,时年22岁的他成功进入保定陆军军官学校,成为第二期步兵专业的学生,这标志着他军事生涯的起点。

刘峙于保定军校期间勤奋钻研,学业成绩突出,获得了教官的高度认可。完成学业后,他投身于孙中山先生领导的革命团体中。

1924年,随着黄埔军事学校的创立,刘峙在昔日保定同窗陈继承的推荐之下,出任了该军校的战术教官负责人。

于黄埔军事学院期间,刘峙迅速凸显了其军事方面的能力。他所教授的战术科目,内容讲解透彻且易于理解,赢得了众多学员的青睐。

多数人对刘峙的印象,往往是一个胆怯懦弱、畏惧死亡的平庸将领。然而,回顾刘峙的早期生涯,情况并非如此简单。他在黄埔军校崭露头角,并非依靠谄媚逢迎,而是凭借实实在在的军事成就和战场上的英勇表现。

1925年间,广东地区局势极不稳定。军阀陈炯明发动军事反叛,给革命政权带来了重大挑战。黄埔军事学校虽然成立时间尚短,但已成为革命政权依赖的一支关键军事队伍。

棉湖战役成为了左右双方前途的至关重要之战。此战若胜,革命政权得以摆脱困境,转向安全;若败,则将面临难以预料的严重后果。

刘峙时任黄埔军校教官,并兼领第一团二营营长之职。战事最为紧迫之时,刘峙卸下外衣,执起大刀,亲自带领士兵冲锋陷阵,此举极大地提升了部队的斗志。

结果,黄埔军事学院师生凭借少数兵力战胜了陈炯明的军队,成功取得了棉湖战役的胜利。此次战役,极大地提升了刘峙在军队中的声望,他因此被冠以“勇将”之名。

彼时,黄埔军校内部流传着一种说法:“陈诚擅于炮战,刘峙精通刀术。”陈诚日后晋升为国民党高层将领,深得蒋介石信赖。刘峙能与陈诚相提并论,可见他在军队中的职位与影响力非同小可。

刘峙在棉湖战役中取得的胜利,为其军事道路铺设了稳固的基础。随后,北伐战争正式打响。

北伐行动,在中国近现代历史中占据关键位置。北伐军自广州启程,宣誓向北进军,沿途与各军阀势力展开战斗。在此期间,刘峙加入队伍,亲历了整个北伐过程。

在国民革命军的北伐进程中,刘峙的表现依然值得肯定。他不仅在战场上英勇无畏,还慢慢显露出一定的战役指挥能力。

龙潭之战,是其中一个具有代表性的战斗实例。

孙传芳是北洋军阀里颇具实力的一员将领。他麾下的军队,武器先进,作战勇猛,被外界称为“横跨五省的联合军队”。

在龙潭战役期间,刘峙担任第二师的指挥官。彼时,孙传芳指挥军队突袭龙潭。接到消息后,刘峙迅速命令副师长徐庭瑶带领部队前去迎战,自己则带着第四团从杭州急忙赶往镇江加入战斗。行进过程中,刘峙遭遇火车事故并受了伤,因此他下令部队在事故地点转为防守状态。

当刘峙计划由守转攻之际,孙传芳抢先发起了全面攻势,国民革命军的防线被突破。刘峙负伤后仍亲自指挥部队进行反击,并在增援部队的协助下,成功歼灭了孙传芳的军队。战斗结束后,刘峙被提拔为第一军军长及第二师师长,他率领部队前往上海驻守。

龙潭之战告捷后,刘峙的名声再度攀升。大众普遍评价,他不仅勇猛,而且善于策略,堪称一位兼具勇气与智慧的指挥官。

北伐行动终结之后,国民党内部发生了中原冲突。众多军事势力为了争夺权力和利益,纷纷投身到一场残酷的争斗之中。

刘峙在那场纷乱复杂的争斗中起到了关键作用。他时而配合蒋介石对抗这一派军阀,时而又转而协助其攻打另一派。战场上的每一个角落,似乎都能见到他的参与。此外,他总能巧妙应对危机,转危为安,这一能力让他在军队中的声望日渐提升。

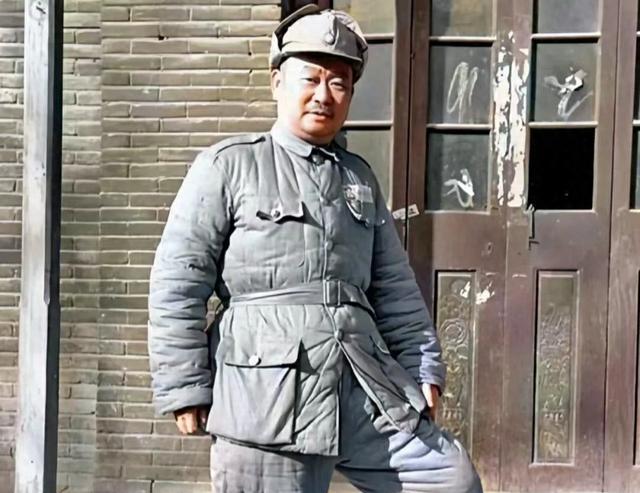

在连续的军事征途中,刘峙的职务不断提升。至1935年,国民政府授予他二级陆军上将军衔,并让他同时担任河南省政府主席一职。那时,他仅43岁。

在国民党军队中,时年43岁便升至二级上将之位的情形极为罕见。随之,刘峙迅速成为国民党军政领域内备受关注的重量级人物。

那时,国民党高层有五位二级上将,外界给他们起了个绰号叫“五大干将”。刘峙由于在军事行动中屡次化险为夷,被誉为“幸运将”,且在“五大干将”中排名第一。

但令人惊讶的是,刘峙的命运自此发生了转折,步入了衰退的轨道。这好比一个人,历经重重困难终于登顶山峰,满以为能尽享壮丽景色,却不慎失足,落入了幽深的山谷之中。

西安事变的发生,标志着刘峙人生轨迹的重大变化。

1936年,张、杨两位将领在西安采取了军事劝谏行动,将蒋介石扣留。

刘峙彼时正率领部队在外地。接到相关讯息,他迅速返回徐州。按一般情况,此刻他理应沉着应对,设法援助蒋介石。

不过,他的行为显得颇为激进,坚决支持采取武力手段,并打算亲自带领军队攻打西安。

那时,蒋介石身边如宋美龄、宋子文等重要人物,为了保障他的安全,均倾向于采用和平协商的途径来化解争端。他们极力说服刘峙保持克制,避免采取过激行动,从而防止矛盾升级,给蒋介石的生命带来威胁。

宋美龄特地飞往洛阳会见刘峙,她严肃地告诫他:“目前形势极为敏感,切勿冲动行事。务必确保委员长的安全,一切需谨慎处理。”

然而,刘峙对这些建议全然不顾,继续按照自己的方式行事。他坚决表示:“请夫人安心,我会想尽办法把委员长救出来!”

刘峙的这一行为,实际上加剧了老蒋所处环境的危险性。

随后,西安事变通过和平途径得以处理,蒋介石顺利回到南京。然而,刘峙在此次事变中的行为,引起了蒋介石对他的新认识。蒋介石觉得,刘峙尽管忠心耿耿,但在政治层面尚显稚嫩,未能全面考虑大局。

1937年之际,抗日战争全面铺开。此时,刘峙接掌第一战区第二集团军总司令一职,肩负起守卫平汉铁路沿线的重任。这一岗位至关重要,直接影响着华北地区的抗战大局。

然而,刘峙的实际表现远未达到人们的期望。在日军的猛烈攻势下,他统率的军队迅速崩溃,大片区域接连被敌人占领。

“这个刘峙,实在不堪大任!”蒋介石在重庆住所内,严厉地说道,对刘峙的能力表示极度不满。

民众对刘峙的指责与讥笑随处可见,“飞毛腿将领”的外号迅速传开。

至此,刘峙的声誉急剧下滑。昔日备受尊敬的“黄埔军校教官”和“北伐战争中的杰出将领”身份,已转变为众人议论中的“战败将军”。

那么,究竟是什么因素促使刘峙从一位杰出的将领转变为平庸的指挥官呢?

彼时,国民党高层军事人员对刘峙在抗战初期的行为进行了评估,归纳出若干因素:

有一种看法是,刘峙在军事指挥方面的能力有所局限,他最适合的指挥范围是单一师级单位。若需他统领更大规模的兵团参与作战,则会显得难以胜任。

另一种看法是,刘峙在官职步步高升的过程中,慢慢展现出奢侈放纵的一面。他渐渐沉迷于享乐之中,不再愿意如同往昔,不顾个人安危,亲临前线冲锋打仗。

这些观点,均含有一定的合理性。然而,若从更为深入的层面分析,或许关键在于刘峙的心态出现了转变。

早期的刘峙,心中或许还抱持着为国家效力的志向。但随着职位的步步攀升,他开始变得顾虑重重,个人的权力地位与自身安全成了他首要考虑的因素。

这种心理状态的转变,直接对他的战场行为产生了影响。他不再如同往昔那般勇往直前,而是转为犹豫不决,行事前反复思量,顾虑重重。

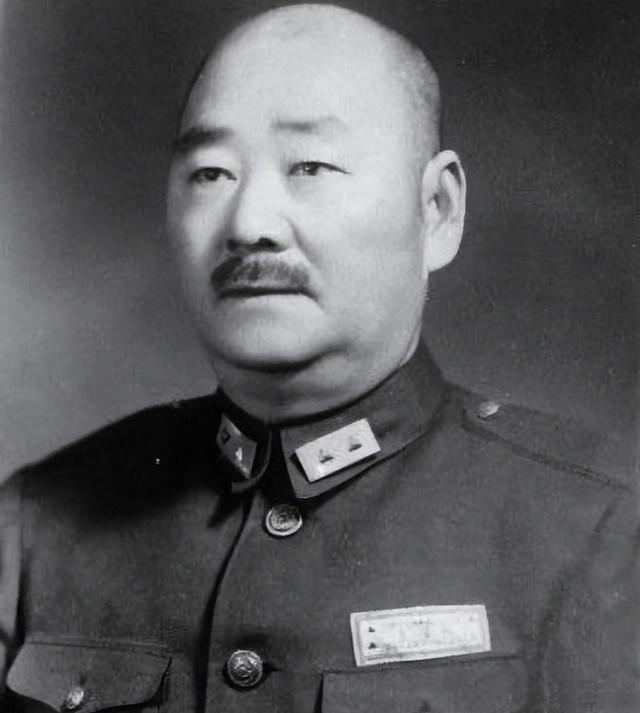

李宗仁与刘峙交情颇深,对此有深刻见解。他如此评价刘峙:“我与刘峙相交已久,对他颇为了解。他虽身居要职,却胆小谨慎,让人难以理解。看他外表,头大耳肥,显得憨厚,但实际上属于‘平凡人多福’的类型。”

对于刘峙的评价,李宗仁言辞犀利却直击要害,揭示了他的性格弱点及人生轨迹。刘峙所享有的“好运”,并非建立在个人的军事能力之上,而是因为他擅长“遵从”与“服从”。

刘峙的转变引起了宋美龄的注意。据报道,她向蒋介石提议道:“现今外界对刘峙多有非议,普遍认为他不适合再担任军事指挥的岗位。”

老蒋对此有清晰的认识。他明白刘峙在军事领导方面有明显的短板,但他还是决定继续使用他。其中的主要原因,是刘峙的“无条件服从”。

1948年期间,淮海战役作为解放战争中的一场重大战役,具有举足轻重的地位。出人意料的是,蒋介石将指挥这一重要战役的责任,委托给了刘峙。

结果显而易见,淮海战役中,国民党遭受了重创。其数十万兵力几乎全军覆没,蒋介石的主要军事力量也因此大幅削弱。担任此次战役“总指挥”的刘峙,无疑要承担重大责任。

然而,刘峙并非轻易屈服之辈。他早已预见可能面临的困境,因此事先为自己规划了逃脱之路。淮海战役刚落下帷幕,他便携家眷迅速撤离,前往香港避难。

刘峙心中盘算,香港乃英国管辖之地,即便蒋介石势力再大,也难以触及此处。一旦抵达香港,他便能安心度日,无需再忧心忡忡。

他出乎意料地发现,尽管成功避开了上级的注意,却未能逃脱下属们的追踪。

逃往香港的刘峙,并非孤身一人,众多国民党的落魄将士亦随行而至。这些人失去军饷支持,失去势力庇护,生活陷入困顿,每日勉强维持生计,日子十分拮据。

众人思考之后,认为刘峙身为“最高指挥官”,经济上应颇为宽裕。因此,许多人开始主动登门,向刘峙提出“请求资金帮助”。

所谓“借”之名,实则是一种隐蔽的强求手段。他们清楚,刘峙性格懦弱,不愿与人结怨。

近来,每日都有人陆续前来,今日一人,明日两人,令刘峙倍感困扰。他深知,这些人如同无法填满的深渊,无论投入多少资源都无法满足。此外,他也忧虑,若将这些人逼至绝境,他们可能会采取过激行动,带来不可预知的后果。

经过深思熟虑,刘峙最终决定离开。他不愿意继续留在香港这个复杂的环境中。

随后,刘决定与家人一同秘密前往印度尼西亚避难。

抵达印尼后,刘峙的境遇愈发艰难。他打算尝试经商,期望能借此重振旗鼓。然而,事实证明他并非经商之才。没过多久,他带去的资金便全部亏损殆尽。

此刻,刘峙陷入了孤立无援的境地。家中老少,都需要他来解决温饱问题。

紧要关头,刘峙的配偶黄佩芬挺身而出。黄佩芬受过良好教育,她主动联系了附近的一所小学,开始在那里任教。

尽管薪资水平不高,但至少获得了一份固定的工作收入,能够基本保障家庭的日常开销。

某日,黄佩芬因私事需返回香港。她顾虑自己离开后,学校的职务恐无人接替,进而影响到自己的工作保障。为此,她将目光投向了刘峙。

刘峙,我需要返回香港处理些事务,学校的职责能否请你暂时代为承担几日?黄佩芬向刘峙提出了请求。

刘峙闻言,一时有些愕然。身为备受尊敬的“二级上将”,他竟要被派去为小学生授课?此事若传扬出去,岂不贻笑大方?

然而,仔细思考之后,发现自己已处于如此困境,面子问题又算得了什么?毕竟,为小学生授课,总比无所事事待在家中要好得多。

随后,刘峙应允了黄佩芬的提议,前往小学担任“临时教师”。

刘峙展现出了意外的教学潜能。在他年轻时,曾在黄埔军校任职教师,表达能力相当出色。加之他具备一定的学识基础,授课时条理清晰,使得那些小学生听得津津有味,颇为惊叹。

经过两堂课程的教授,刘峙迅速在学校里赢得了“人气教师”的称号。学生们纷纷对他表现出浓厚的兴趣,不断向他提出各种问题。就连校长也带领其他教职员工,前来观摩刘峙的教学方式。

校长审视后认为,刘峙确实是个有能力的人,必须设法将其留在学校。

随后,校长联络了刘峙,提出提议:“刘老师,考虑在我们学校长期执教如何?学校目前非常需要像您这样优秀的教育工作者。”

刘峙听闻后,内心欣喜不已。然而,他外在仍维持着一副“沉思”的神态,回应道:“校长,关于此事,我需要仔细权衡一番。毕竟,我手头还有诸多事务需要处理……”

校长观察到刘峙的举动,立刻明白他是在等待更好的待遇。因此,他毫不犹豫地提出了一个相当优厚的薪资条件。

刘峙审视了薪酬数额后,发现这比其配偶的收入高出数倍之多,于是迅速表示了同意。

黄佩芬自香港返家后,误以为刘峙仍赋闲在家。她告知刘峙:“经扶,我已归来,你无需再替学校授课了。”

刘峙闻言,嘴角上扬,回答道:“谁说我不去学校?如今,我已是学校的正式教职人员,薪资待遇甚至超越了你。”

黄佩芬听闻后,一时之间呆住了。她未曾预料,自己这位看似“潦倒”的伴侣,竟能谋取到如此理想的一份职业。

望着丈夫脸上洋溢的满足神情,黄佩芬内心既感欣慰,又略带一丝苦涩。她明白,刘峙已然放下了往日的“身段”,正逐步融入新的生活方式中。

黄佩芬动情地对经扶道:“你身为二级上将,却甘愿屈尊去担任小学教师的职务,实在不易。”她的眼眶微微泛红。

刘峙迅速安抚她道:“别担心这个难题。只要能确保你们的生活,我什么都愿意做。而且,给孩子们教书,我也挺享受这个过程的。”

刘峙与黄佩芬形成了日常的习惯,每日一同前往学校工作,随后再结伴返回家中。他们的生活节奏简单,却洋溢着满足与幸福。

这样的时光,持续了整整三年时间。

刘峙在该地区的声誉日益提升,当地华人群体中都知晓有这样一位来自中国的“教官”,在小学从事教育工作,并且教学成果显著。

随后,当地一家媒体对刘峙的经历进行了专门报道。这份报道辗转传播,最终抵达了台湾。

顾祝同,作为刘峙的挚友,在阅读到那篇报道后,立刻携带报纸前往面见蒋介石。

总统,有关于刘峙的最新情报。据报告,他目前正于印度尼西亚的一间小学执教,似乎在当地颇受师生欢迎。”顾祝同汇报时,密切留意着蒋介石的反应。

他原本认为,老蒋会对刘峙在淮海战役中的过往行为持续不满,可能会因此严厉斥责。

出乎意料的是,当老蒋听闻此事之后,他选择了沉默。

经过一段时间的沉默,老蒋终于慢慢开了口:“一个曾经的民国二级上将,如今却在海外给小学生授课……此事若传扬出去,外界会如何看待我们?又如何评价我这个‘总统’的身份?你还是给刘峙汇些款项,让他返回台湾吧,别再在外面让人笑话了。”

顾祝同闻言,迅速表示赞同,内心对蒋介石的“宽容”暗自赞叹。

1954年1月,刘峙结束了长期的海外生活,返回台湾定居。

返回台湾后,蒋介石为刘峙安排了一个轻松的职位。就此,刘峙也算是过上了较为闲适的晚年生活。