1930年,江苏兴化的一个普通农家迎来了新成员——左智超,他是家中的第二个孩子。自幼,左智超便在勤劳与朴素的环境中成长。由于家庭成员众多,为了分担父母的重担,他很早就参与到家务和农活之中。作为家庭的一份子,左智超肩负起了协助父母管理日常事务和田间劳作的任务。

尽管左家的经济条件相较于邻近村落的其他家庭略显优越,无需过分忧虑日常的温饱,然而,随着汪伪政权的统治加剧,左家的生活状况也逐渐陷入困境。该政权的贪污腐败以及繁重的苛捐杂税,让左家的生活来源日渐紧张,迫使他们更加依靠自家的农业生产来维持生计。

左智超目睹母亲辛劳,于是经常主动请缨,负责把家里的农产品送到市集。他用竹扁担挑起刚采摘的蔬菜水果前往城里,以此帮助家里减轻负担。日子一天天过去,直到1942年夏天的一个酷热日子,这项日常任务即将迎来新的变化。

某日,在前往市场的途中,他意外碰到了汪伪政权的士兵。这些士兵名声狼藉,经常对民众施加压迫。尽管左智超内心惊惧,但他仍努力维持冷静。士兵们突然提出要收购他所有的蔬菜,但附带了一个要求,即需先将蔬菜运送到他们的驻扎地。

尽管心中不愿,左志超最终还是点了头。抵达营地后,正当他打算收款离去之际,士兵们却以傲慢无礼的态度拒绝交钱,并企图迫使他加入他们的队伍。左志超年纪虽轻,却颇具勇气,不愿被胁迫。他高声抗议,一时激动,甚至说出了强硬的话语,这使得士兵们不禁迟疑起来。

士兵们出于对他报复可能的恐惧,最终决定让他离去。左智超怀着未能如愿的遭遇和对那些士兵的愤懑,回到了家中。那日的屈辱与怒火一直铭记在他心中,他默默立誓,一旦时机成熟,定要为自己所受的不公讨回公道。

1943年间,新四军行进至兴化地区。这支队伍以秉持正义、顺应民心为核心,为左智超带来了新的期盼。他们对待百姓态度温和且秉持公正原则,与汪伪军的恶劣行径形成了强烈反差。新四军非但没有侵害民众,反而积极协助村民进行农业生产。左智超因此对新四军怀有深深的敬意与信赖。

他下定决心投身新四军,致力于抗日斗争及反对国民党的活动。在新四军的严格训练与实际战斗中,左智超逐渐蜕变,从一个朴实的乡村青年成长为意志坚定的战斗者。凭借他的勇敢与执着,他最终被吸纳为中共党员,自此,他将个人的未来与中国的解放大业紧密相连。

抗日战争时期,苏中地域常受日军侵扰,形势严峻。左智超服役的部队主要负责游击与防御战斗。当时,他们的日常工作主要是向前线提供援助,包括运输物资,并偶尔轮换参与战斗。鉴于实战经验不多,左智超在部队中主要承担后勤保障的职责。

解放战争开始后,左智超的军旅生涯迈入了新阶段。尤其在淮海战役期间,他充分展现了指挥才能,屡次在战场上摧毁敌方的堡垒,为我军争取了宝贵时间,降低了人员伤亡。这些出色的表现赢得了部队上级的高度认可与奖励。

淮海战役取得胜利之后,左智超正式入党,成为一名共产党员。他的军事之路继续向前发展,接着参加了渡江战役。在渡江战役期间,因其出色的英勇表现,他被提拔为爆破连的副指挥官。

1949年,年仅19岁的左志超已是一名拥有六年经验的成熟士兵,期间,他光荣地加入了中国共产党。同年10月,根据上级指挥官的安排,他投身到了解放金门的重要战斗中。金门当时是国民党在东南沿海的最后一道防线,若能攻克此地,对我军横渡台湾海峡、直捣敌军心脏将起到至关重要的作用。

在部队里,这样的理念推广带来了广泛的喜悦,战士们对即将取得的全面胜利充满期待。左志超同样满怀激动,他思索着:“战斗一旦结束,我就能带着荣誉回家,我的贡献足以让家乡的父老乡亲感到自豪。”

在10月24日晚,左志超带领先锋队伍搭乘船只抵达金门。然而,情况并未如预期般顺利,一场突如其来的暴风雨伴随着汹涌的潮汐,使我军陷入了艰难境地。国民党军队的猛烈炮火袭击,导致我军遭受重大损失,许多战士不幸在混乱中坠入海中牺牲。

登陆之后,左志超目睹了大量渡船受损,意识到援军难以迅速到达。岛上敌军数量高达四万,他们不得不全力应战。很快,因为双方兵力差距巨大,我军遭受了严重损失。在这过程中,左志超也不幸中弹,随后被敌军捕获。

中弹后的左志超意识到,既然幸存下来,就必须竭力寻找生存之道。他将口袋中的党员身份证明撕毁成小块,并吞食以隐藏身份。在被敌方捕获后,左志超与其他战俘一起被转移至台湾。彼时,当地的国民党军队因战败而心怀愤懑,对所有战俘进行了严格的搜查与审问。任何被证实为共产党员身份的人均遭到了处决。

左志超迅速处理了相关证据,确保敌人无法在其身上追寻到共产党的蛛丝马迹。鉴于此,他被转移至高雄的一处战俘营地,接受所谓的“观念调整”程序。在高雄的数个月期间,左志超接连遭遇了多次思想灌输的尝试,敌方采用各类政治宣讲手段,意图迫使其信念产生动摇。

我们是中国唯一合法的政府,而你们所追随的,不过是非法武装组织。针对这些言论,左志超内心坚定,暗自思量:我已在新四军服役多年,绝非你们能轻易撼动的。为了生存考虑,他不得不假装接受他们的意识形态,经过一系列的思想转变程序,左志超被安排进了当地的队伍,计划参与所谓的“登陆大陆”行动。

在那段时间里,左志超在台湾的军营生活中过得小心翼翼,尤其是在那个被白色恐怖笼罩的氛围下,任何一句话都可能触发致命的危机。这种沉重的压力与恐惧让他时刻感到不安,但他明白,为了活下去,他不得不忍受这一切。

长期的心理负担使他遭受了失眠及神经系统疾病的困扰,他频繁依赖酒精来缓解情绪,通过酒精的作用来抑制自己在睡眠中说出不当言辞。1966年,左智超因厌倦了国民党军队中时刻担忧的生活状态,提出退役申请,随后在台湾一家钢铁企业谋得职位,成为了数百万退役“荣民”的一员。这些退役士兵被安置在专为他们建造的“眷村”里,他们在那里努力尝试展开新的人生篇章。

左志浩在四十五岁那年步入婚姻殿堂,配偶是一位已有女儿的寡妇。尽管她并非他的初恋情人,鉴于当时的社会背景,他决定接纳这段既定的婚姻,期望借此契机稳定生活,迈入新的家庭阶段。婚后两年,他们的家庭增添了新成员——一个儿子。新生命的到来无疑带来了希望,但与此同时,长期累积的心理重压与家庭责任让他时常觉得不堪重负。为了缓解这份压力,他偶尔会借酒消愁,而这无疑加剧了家庭氛围的紧张。

1975年,45岁的左智超经人介绍,认识了一位丧偶且带着女儿的女性。他没有太多犹豫,不久后便与她共同建立了新家庭,将那位女儿视为己出。两年后,1977年,他们的家庭又增添了一名新成员——左智超的亲生儿子。

然而,家庭的重负以及早年军旅生涯中的心理阴影,时常使他内心充满忧虑与不安,进而养成了酗酒的恶习,常在家中宣泄情绪。他在钢铁制造企业中勤勉劳作,尽管企业多次迁移,他的工作地点也随之变动,但他始终如一地坚持着,只为维持家庭生计。

1987年,左智超在阔别38年后,踏上了归乡的路途,内心满载着对亲人的深深挂念与不安。在众多热心人的协助之下,他成功与兄弟姐妹重逢。岁月的流转在他们脸上刻下了痕迹,昔日年幼的妹妹,现今已是白发苍苍,而兄长亦是显得分外疲惫。

三人重逢,情绪复杂交织,紧紧拥抱在一起,仿佛要将所有情感都倾泻而出。他们向左智超透露,他们的双亲已在数年前先后离世。这一消息让左智超深感悲痛,他内心充满了遗憾,责怪自己未能早点回家,陪在他们身边度过最后的日子。

左智超在兄妹陪伴下,抵达了父母的墓地,默默地跪下,泪水滑落脸颊。内心的自责与怀念凝聚成简单的话语:“爸爸妈妈,我回来得太迟了,没能尽孝,希望你们能宽恕。”这一刻,他深刻体会到了沉痛与无法弥补的惋惜。

在他父母的安息之地旁,他惊奇地发现自己的姓名镌刻于一座墓碑之上,这让他深感意外。事情的原委是,在他被国民党军队带往台湾之后,由于长时间音讯全无,组织上基于种种推测,错误地认为他已捐躯,于是与其他牺牲的同志一同,为他树立了纪念碑,并追授烈士称号。

此次旅途中,他给每位亲属赠送了1000美元作为赠品。1999年,左智超自钢铁厂退休。随着经济条件的改善,2002年,他与女儿再次回到故乡。他期望子女也能了解自己的家族背景。

这次回家之行是为了家族的一次大聚会,没想到却意外引发了女儿对父亲过往经历的兴趣。在一次充满感慨的家庭晚餐上,受到酒精的影响,左智超不自觉地开始讲述起自己过去的军旅生活,不经意间透露出自己曾是一名人民解放军士兵的事实。这让女儿感到十分不解,开始质疑起父亲的真实身份来。

她的好奇心促使她向父亲的昔日战友寻求更多信息,尽管他们之前已达成共识,要将那段过往尘封。到了2008年,因当地政府规划进行城市改造,拟拆除眷村,这时有几位电影制作人接触了左智超,表达了想通过拍摄纪录片来展现那个时代故事的意愿。

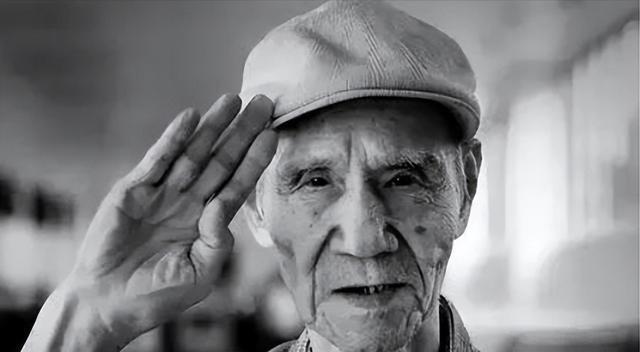

经过女儿的劝说,左智超勉强答应加入,尽管他意识到这可能会曝光他长久以来保守的秘密。2011年,左智超离世,留下了一段未完的故事以及一系列复杂的历史影响。根据他的遗嘱,他的骨灰并未被撒向金门海域,而是被运回了江苏的故乡,安葬在家族的墓地,标志着他与故土的深厚纽带。