曾被誉为“工业皇冠上的明珠”,圆珠笔是怎么诞生的?

19世纪时欧洲人写东西,主要还是靠羽毛蘸墨水,只不过羽毛笔的头已经换成金属的了。这种以羽毛制成的书写工具,写东西是可以,就是太麻烦了,书写者要控制笔尖浸入墨水的深度,稍有不慎便会在纸上晕染出难看的墨团。

而且羽毛笔很容易损坏,笔尖磨损严重,普通民众难以负担,因此识字率不高,当时欧洲也有很多代笔者,专门给人写信写家书。

到了1809年,英国颁发的首批注水笔专利证书,为钢笔和圆珠笔的发展铺就了道路。钢笔的优势在于无需蘸墨,早期的钢笔由金属笔尖与墨水储液器构成,虽比羽毛笔便捷许多,但粗糙的笔尖还是难以控制墨水流量,流墨现象频发,售价更是高达150美元,在当时仅有20%的富裕阶层能够负担。

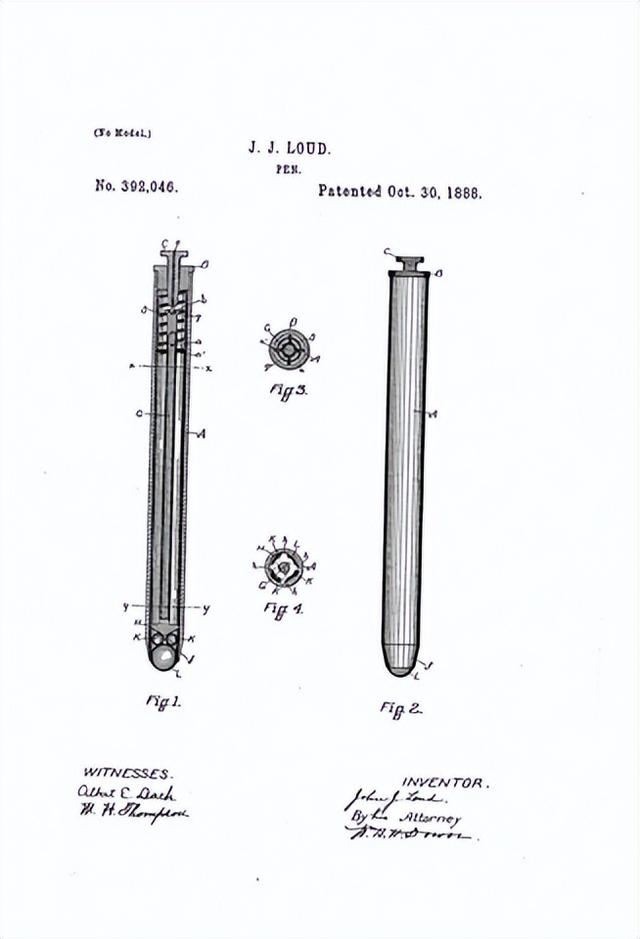

1888年,美国记者约翰·劳德的一次偶然尝试,为书写工具的进化揭开了新篇章。

他将钢笔的金属笔尖替换为四个不同尺寸的圆球,通过调整墨水流出速率解决了流墨问题。

这个设计很巧妙,但是圆珠的加工很困难,过大易堵塞墨道,过小则导致漏墨。同时对纸张也比较挑剔,限制了其普及。在当时的人看来,这依旧是钢笔,并没有圆珠笔这个概念。

真正的突破来自匈牙利记者拉迪斯洛·比罗,他敏锐地发现,钢笔的问题不在于笔尖材质,而是传统水性墨水受书写角度影响,容易渗入纸张。另外,滑动摩擦显然很费笔,滚动摩擦更好,这就意味着圆珠笔笔尖的寿命要比钢笔长。

为此,他大胆改用油性墨水,并巧妙利用毛细管效应,使墨水在无外力作用下均匀覆盖住滚珠。和很多人想的不一样,并不是滚珠在滚动的时候把油墨带上去的。

毛细管效应又称毛细作用,是因液体的表面张力存在而引起。当液体与固体接触时,由于液体表面张力的作用,液体会在固体表面形成一层薄膜,并在细管中上升或下降,最后达到平衡。

这种现象在自然界中广泛存在,比如树根吸收土壤水分、营养物质在生物体内的流动都靠它。因此好的圆珠笔,写出的笔画不断墨,也不渗墨。

这个创新解决了漏墨和晕染问题,是现代圆珠笔的核心技术原理。之后比罗与他的兄弟开创了“Biro”圆珠笔这个品牌。

可是卖的并不好,比罗的设计似乎解决了一切难题,但他忽略了一件事,圆珠的加工太困难了,要付出高昂的制造成本,这让圆珠笔沦为奢侈品。

你敢信吗?当年一支圆珠笔售价高达190美元,二战末期只有英国的皇家飞行员和后勤人员敢用。最后,比罗的专利被英国买断。

1945年,法国工程师马塞尔·比希的改进,才真正让圆珠笔走入寻常百姓家。

他以200万美元从英国手上购得专利后,借助瑞士精密制表工艺,开发出一套批量生产不锈钢圆珠的流水线。同时引入塑料成型技术,制造出廉价耐用的聚苯乙烯笔壳。最终,圆珠笔的售价降至2美元,其设计亦臻于完美。

大家小时候应该见过这种笔,六角形笔杆防滑且防滚落,透明外壳可观测墨量,笔尖是0.8毫米不锈钢球,能精准控制墨水流量,笔杆顶部的小孔利用空气压力防止墨水倒流。这些微小的改进,彻底解决了钢笔的所有痛点,使书写工具真正实现了工业化生产与大众化普及。

此后,这种圆珠笔在市场上爆火,卖出了1000亿支,价格降到了0.5美元以下。

圆珠笔的普及绝非简单的工具迭代,更是一场深刻的社会变革。随着书写成本的大幅降低,全世界识字率从35%跃升至90%,知识传播的门槛被彻底打破。从战地通讯到日常记录,从学生作业到商业文书,它都能写。

说它是“工业皇冠上的明珠”并不过分,不过再次声明一下,这个“明珠”早就被中国摘下来了,并不是我们造不出来!

1948年,中国上海就成立了圆珠笔制造厂,那时圆珠的确生产不出来,需要进口,一直到本世纪末,我国还是生产不出高精度的圆珠笔滚珠,性能比不上外国。

在2011年,我国启动制笔行业创新,成功突破笔头钢珠制造技术壁垒。2017年,中国创造出超易切削钢丝技术,把圆珠笔滚珠精度提高了一大截。网上很多人造谣中国造不出圆珠笔滚珠,结果太钢炼了一炉,60吨产量,差点把国外圆珠笔产业链送走。