很多妈妈对孩子身体的干净程度,有着近乎于「洁癖」的追求,总担心一些看上去脏脏的东西会伤害到娃。

但是,养个孩子,真的不是越干净就越好,有时候妈妈们太爱干净了,反而不利于宝宝免疫系统的发育。

特别是宝宝身上的这5个地方,过度清洁反而有可能害了TA!

一、鼻屎:乱挖有百害无一利

有些妈妈看到宝宝鼻孔里有鼻涕或鼻屎,就忍不住想要立即清理。然而,过度清理宝宝的鼻子可能会损伤鼻黏膜,反而给宝宝带来伤害。

鼻涕、鼻屎虽然看起来不堪入目,但其实是宝宝鼻腔的天然保护屏障。

鼻黏膜是鼻腔内的重要组织,具有加温、加湿和过滤空气的功能,能够保护宝宝的呼吸道健康。一旦鼻黏膜受损,可能会导致宝宝吸入的空气过于干燥或寒冷,刺激呼吸道,引发咳嗽、流涕等症状。

此外,鼻黏膜受损后,其过滤功能也会下降,使得更多的灰尘和细菌能够进入呼吸道,增加宝宝感染疾病的风险。而且,过度清理还可能导致鼻黏膜出血,这对宝宝来说是非常危险的。

因此,对于宝宝鼻子里的鼻涕和鼻屎,我们不必过于焦虑。一般情况下,这些物质会随着宝宝的呼吸、打喷嚏等自然排出。

如果鼻屎较多影响呼吸,你可以试试下面的方法:

首先,别上手!家长可以先用温湿毛巾敷一下宝宝的鼻子,使其中的鼻屎变软。也可以在哺乳或睡前,用生理盐水喷一下鼻子。

接下来,还是别上手!鼻屎软化后不能抠,待到宝宝打喷嚏或是擤鼻涕时,鼻屎就很容易出来了,这样就不至于伤害到宝宝脆弱的鼻腔。

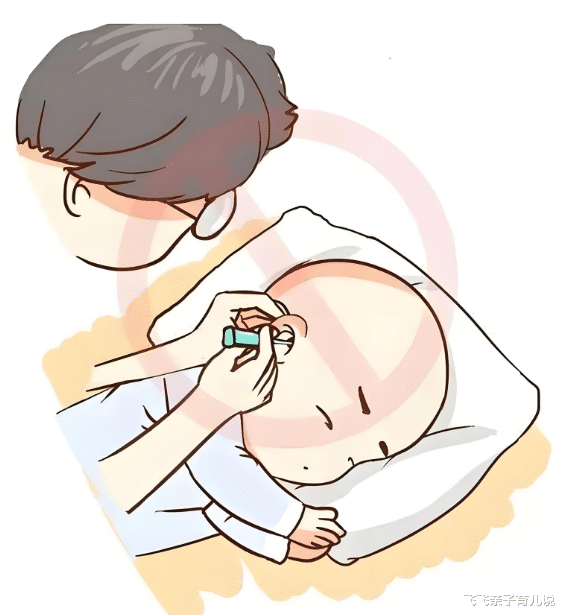

二、耳屎:能不抠就别抠

宝宝的耳朵也是一个容易被家长过度清洁的部位,而过度清洁耳朵可能会对宝宝的听力造成损害。耳屎不是什么脏东西,相反,它是耳朵的分泌物,能保护宝宝的耳朵,阻隔水、微生物、小虫子等进入耳朵内。

宝宝的耳朵本身具有一定的自我清洁能力,大部分耳垢会通过平时的说话、咀嚼等日常活动排出体外。

如果给小宝宝掏耳朵,非常容易弄伤耳膜,宝宝耳道窄、皮肤免疫力脆弱,频繁给他掏耳屎,可能会引起外耳道炎。如果掏耳时,你手抖或被人撞到了,还可能不慎用棉签或耳勺弄伤耳膜,导致不同程度听力下降。

万一耳朵真的被耳屎堵住了?该怎么办?

如果宝宝的耳屎又多又硬,堵塞了耳道又无法自行排出,这时候不建议自己动手,最好寻求医生的帮助。

通常医生有两种处理方法,一是采用专业的工具取出耳屎;二是用氧化氢溶液软化耳屎。

三、肚脐:薄弱之地易受感染

肚脐是宝宝腹部的一个非常薄弱的部位,过度清洁同样可能带来不良后果。肚脐作为胎儿期脐带与母体相连的痕迹,其结构特殊,缺乏皮肤的保护层,因此容易受到感染。

在宝宝出生后的一段时间内,肚脐的护理需要特别小心。家长们应按照医生的指导,使用消毒棉球蘸取适量的碘伏轻轻擦拭肚脐周围,并保持其干燥。

过度清洁肚脐可能会破坏周围的皮肤屏障,使细菌更容易侵入体内引发感染。因此,当宝宝的肚脐完全愈合后,一般不需要再进行特别的清洁,只需保持周围皮肤的清洁即可。

同时,保持肚脐的干燥也非常重要,特别是在宝宝洗澡后,家长应使用干燥的棉签轻轻擦拭,避免水分残留。

四、囟门:乳痂可千万别乱抠

很多宝宝头上都有一层「垢」,很像头皮屑,其实叫做乳痂。

有的是厚厚的、油油的、呈黄或棕色,有的是鳞片状或碎壳渣样。

「有时候看起来真的很难受好想弄掉。」

但和又痒又难受的湿疹不同,乳痂一般出现在宝宝刚出生的几个月里,没有任何不适,到 6~12 月时就会自行消失干净,几乎不影响宝宝的生活。

用力搓洗囟门,真的很危险,之前看过一篇文章,说一位强迫症妈妈,发现2个月大的宝宝头上有黄色污垢,而且很难清洗,于是用力搓洗,结果导致宝宝脑部感染。

如果实在想去除宝宝的乳痂,家长可以把婴儿油涂在乳痂上,滋润 5~10 分钟,然后用婴儿洗发露清洗,不要着急一次性去除,每天坚持,会慢慢减少。

五、私处:过度清洁反而弄巧成拙

家有女宝宝的爸妈肯定都有这样的经验,给女宝宝洗澡时,会发现私处的白色分泌物。

这时,很多家长都会觉得分泌物很脏,担心不处理干净会得「炎症」,赶紧想办法给宝宝擦干净。

但其实,女宝宝外阴部的这种白色分泌物,并不是什么脏脏的东西,而是正常的生理现象。

有研究表明,女宝宝私处的这些分泌物中,含有能杀菌、抑菌的物质,不仅无害,还能保护宝宝阴部免受细菌的侵扰。

清洁女宝宝的阴部,只需轻轻清洗外部阴道口就可以了,千万不要洗里面,弄不好会让阴部嫩嫩的皮肤受伤。

1岁以内的女婴都不必每次都要拨开阴唇清洗,冲洗干净外部就可以,有粑粑在里面的情况除外,但动作得轻,冲着洗,洗过后记住及时擦干水分,让阴部保持干爽。用纱布给宝宝清洗、擦拭,要比用毛巾好。

在抚养孩子的过程中,家长应充分了解并尊重孩子身体各部位的特点和需求。

对于孩子的鼻子、耳朵、肚脐和其他敏感区域,应避免过度清洁,以免对孩子造成不必要的伤害。

正确的护理方法和适度的清洁是保障孩子健康成长的关键。