1941年,那是一个阴霾密布、局势危如累卵的年份。1月,震惊中外的皖南事变爆发,民国政府顽固派背信弃义,悍然对新四军发动突然袭击,使新四军遭受了重大损失。

更令人发指的是,此后民国政府变本加厉,强化了对八路军、新四军的经济封锁,停发军饷,妄图从经济上困死、饿死这支抗日劲旅 。

一时间,军需供应陷入绝境,战士们缺衣少食,武器弹药也难以补充。各地办事处的运行经费同样紧张到了极点,物价却如同脱缰的野马,疯狂上涨,开支不断攀升。

中共中央在延安密切关注着局势的变化,意识到必须另辟蹊径,才能打破这一艰难困局。于是一项意义非凡的决策诞生了,那就是加大力度开展地下经济工作,选拔一批对党忠诚、能力卓越的特殊人才,为党筹措至关重要的革命经费。

在重庆,一位名叫肖林的年轻共产党员,进入了组织的视野。肖林,本名肖本仁,四川江津(现重庆江津)人,他的人生轨迹,注定要与这场秘密经济战线的斗争紧密相连。

1936年,年轻的肖林加入了由爱国实业家卢作孚创办的民生公司,成为了其中的一员。在民生公司的日子里,肖林展现出了非凡的商业天赋和勤奋好学的精神,他从基层做起,一步一个脚印,积累了丰富的经商经验。

同年,在那个民族危亡的时刻,肖林在重庆参加了救国会,积极投身到抗日宣传的洪流之中,用自己的声音和行动,为抗击日本侵略者贡献着力量。

1939年7月,经共产党员饶友瑚介绍,肖林光荣地加入了中国共产党,从此,他以民生公司职员的身份为掩护,开始从事地下工作。

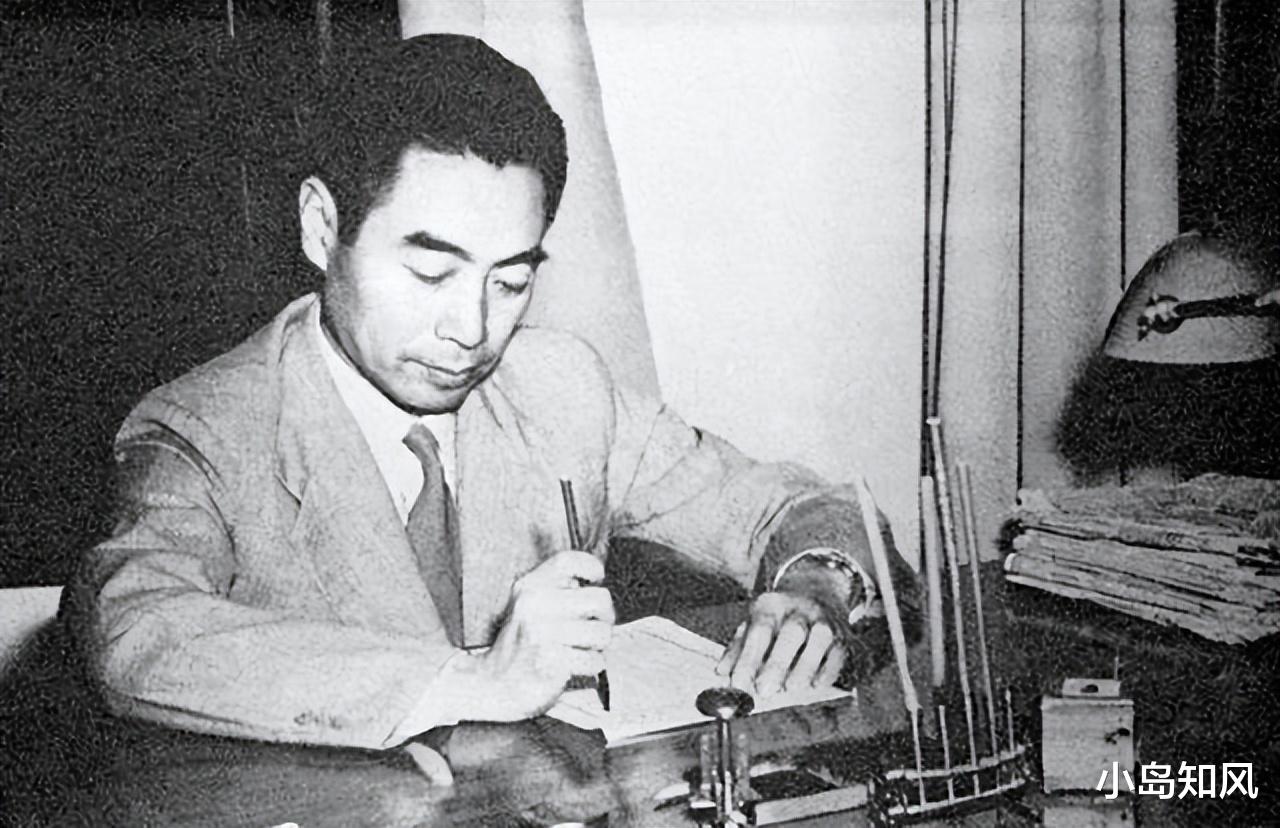

在民生公司任职期间,肖林曾担任卢作孚秘书,又在物产部工作,他广结人脉,在经济工作中初露头角。

此前,党组织多次交办重要任务给肖林,每一次,他都以高度的责任感和出色的执行能力,严格按照组织要求高效完成,赢得了同志们的一致赞誉和信任。

1941年3月的一天,肖林接到通知,前往红岩村八路军驻重庆办事处。在那里,他迎来了人生中一次至关重要的会面。

时任中共中央南方局书记周恩来要亲自接见肖林。当他怀着激动又紧张的心情见到周恩来时,周恩来那和蔼可亲却又充满坚定力量的形象,让他顿时感到安心。

周恩来简短寒暄后,便严肃而认真地向肖林布置了任务:党在哪些地方要用钱,事先很难预料,所以只能定个原则,什么时候要,就什么时候给;要多少,就给多少。即使不够,也要想方设法凑足,绝不能误事。

此项秘密工作,党内由钱之光负责指挥,社会上由肖林和妻子王敏卿专职经营。 给肖林布置完任务后,周恩来目光炯炯地看着肖林,语重心长地说:“做生意就是要赚钱,不要怕别人说你唯利是图,你赚的钱不为个人私利,而是为了党的事业。”

这一番话,如同一盏明灯,照亮了肖林前行的道路,也赋予了他无比坚定的信念。肖林深知,这是党对他的信任,也是一份沉甸甸的责任。

他毫不犹豫地接受了组织分配的任务,就此踏上了“经商为党”的隐蔽战线,成为了一名神秘的“红色掌柜”,一场惊心动魄的商业传奇,就此拉开帷幕。

1941年春,肖林怀揣着坚定的信念和使命感,毅然决然地辞去了民生公司的工作,全身心地投入到党组织交付的秘密任务中。他与妻子王敏卿携手,在江津这座充满烟火气息的城市,开设了一家看似普通的商行“恒源字号”。这家商行,就像一颗小小的火种,在山城的商业土壤中悄然埋下,即将燃起熊熊烈火。

恒源字号主要经营土纱、食糖、植物油等商品,这些看似平常的物资,在那个特殊的年代,却蕴含着巨大的商业潜力。

肖林充分发挥自己在民生公司积累的经验和人脉,同时在重庆市区设立分号,在宜昌附近的三斗坪设办事处,构建起了一个初步的商业网络,让货物的流通更加顺畅,信息的传递更加及时。

肖林深知,在商业竞争中,敏锐的市场洞察力是致胜的关键。他如同一位精明的猎手,时刻关注着市场的动态。有一次,他偶然得知内江食糖即将增税的消息,凭借着多年的商业经验和精准的判断力,他敏锐地意识到,食糖的价格必然会随之上涨。

于是,肖林当机立断,迅速筹集资金,大量收购食糖。果不其然,没过几天,食糖市价飙升,肖林抓住时机,将囤积的食糖高价售出,这一笔买卖,为商行带来了丰厚的利润。

为了降低运营成本,提高商行的竞争力,肖林还积极拓展业务渠道。他成功争取到代理中国植物油料厂菜油运输的业务,仅仅这笔代办手续费,就足够恒源字号的基本开支,这使得商行在运营初期就实现了收支平衡,为后续的发展奠定了坚实的基础。

随着时间的推移,恒源字号的生意蒸蒸日上,规模不断扩大。到了1944年,商行华丽升级为“大生公司”,经营业务也更加多元化,新增了五金、木材、西药等种类。

然而肖林并不满足于此,他不断探索新的商机,独辟蹊径,从华华公司、恒易生百货商店批发销售卫生带、女式内衣,还有化妆品、护肤品、洗涤用品等女性日用品。

这些商品一经推出,便受到了市场的热烈欢迎,生意异常兴隆,大生公司也逐渐在战时重庆商界崭露头角,成为了一匹令人瞩目的“黑马”。

1946年5月,抗战的硝烟刚刚散去,国内局势依旧错综复杂。肖林接到了周恩来和钱之光的重要指示:将业务重心转移至上海。

上海,这座被誉为“东方巴黎”的国际大都市,不仅是全国的经济中心,更是各种势力交织的舞台。在这里开展业务,机遇与挑战并存,但肖林深知,这是党组织对他的信任,也是为党筹措更多经费的重要契机。

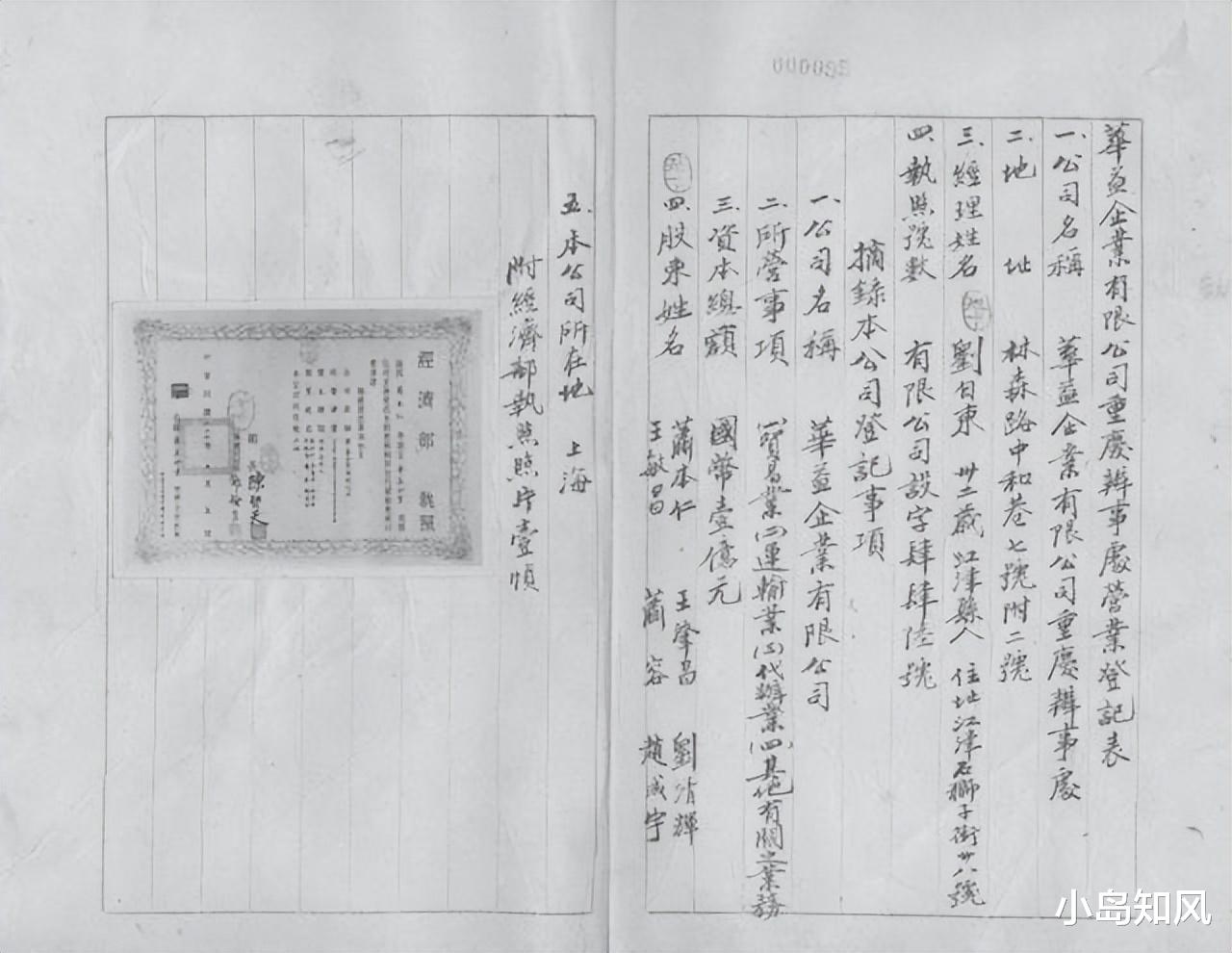

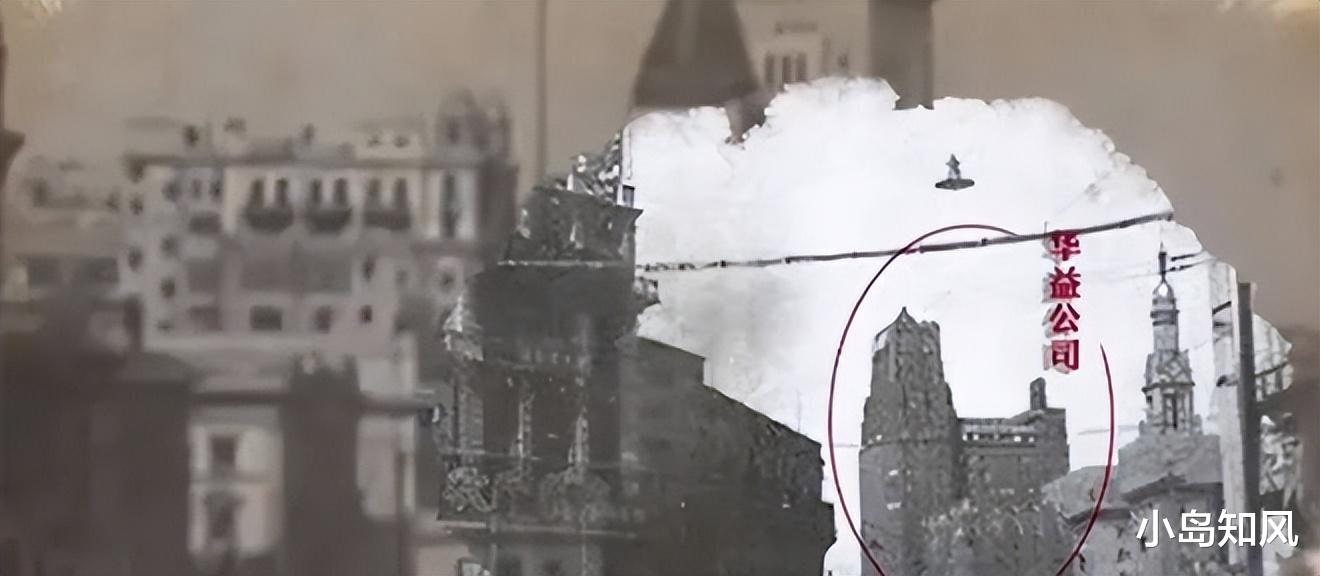

肖林来到上海后,迅速成立了“华益公司”,这个名字寓意深远,“华”代表中华民族,“益”象征着利益,“华益”即“为中华民族利益”而奋斗。他以敏锐的商业眼光和果断的决策力,开始在上海这片繁华的土地上布局。

肖林充分利用在民生公司工作时积攒下的社会资源和人脉资源,与民生公司建立了紧密的合作关系,借助其提供的交通运输便利条件,成功打通了上海与重庆、青岛、济南等地的物流通道。

通过物流通道肖林将山东解放区丰富的农副特产,如新鲜的蔬菜、优质的水果、特色的手工艺品等,运往上海,满足了上海市场对各类农产品的需求;同时,又将上海的布匹、医药、机械等生产生活必需品,运往解放区,为解放区的建设和发展提供了有力支持。这种双向的贸易往来,不仅实现了“往返无空船” 的高效运转,还促进了不同地区之间的经济交流与合作。

更令人惊叹的是,肖林还肩负着一项特殊而危险的任务,那就是通过合法运输的船只,秘密将山东省军地党组织从敌伪那里缴获的黄金、美钞、珠宝等珍贵物资运回上海,全部转交给中共代表团驻沪办事处。

这些物资,是党组织的重要财富,对于充实党的经费储备、支持革命事业的发展,发挥了至关重要的作用。肖林凭借着自己的智慧和勇气,一次次成功地完成了这项艰巨的任务,为党在经济战线上立下了赫赫战功。

在那个风云变幻的年代,上海的商业环境犹如一片波涛汹涌的海洋,暗流涌动。肖林在这片商业海洋中航行,不仅要面对激烈的市场竞争,还要与国民党军警宪特、军统中统等反动势力巧妙周旋。

肖林深知,要在敌人的眼皮底下开展工作,必须要学会伪装自己,融入到这个复杂的社会环境中。他广交三教九流,与各方势力建立起了看似友好的关系。无论是在豪华的酒店里,还是在热闹的茶馆中,都能看到他与国民党军警宪特、军统中统人员谈笑风生的身影。

然而,肖林始终牢记周恩来“同流而不合污”的指示要求,在与这些人交往的过程中,始终保持着清醒的头脑和坚定的立场,巧妙地获取着有价值的情报,同时又不暴露自己的真实身份和目的。

为了规避国民党的经济封锁和各种限制政策,肖林深入研究国民党的经济政策,寻找其中的漏洞和破绽。他就像一位高明的棋手,在复杂的棋局中巧妙布局,利用政策的空子,为公司的业务发展创造条件。

例如,肖林通过巧妙的税务筹划,合理避税,降低了公司的运营成本;他还利用各种合法的手段,打通了货物运输的渠道,确保公司的货物能够顺利流通。

1948年,上海申新第九棉纺织厂工人举行了一场声势浩大的罢工,抗议厂方无理开除工人及克扣年终奖金。这场罢工,是工人阶级对剥削和压迫的强烈反抗,也是对社会公平正义的追求。然而,国民党政府却出动军警进行残酷镇压,制造了震惊全市的“申九惨案”。在这危急关头,中共上海局急需资金援助罢工工人,以支持他们的正义斗争。

肖林接到指示后,毫不犹豫地挺身而出,他凭借着自己在商业领域的影响力和出色的资金调度能力,连夜筹措了3亿法币。这笔巨款,如同一场及时雨,为罢工工人提供了有力的支持,也在全市的捐款中占比高达93%,充分展现了肖林强大的实力和对党的忠诚。

在与敌周旋的过程中,肖林时刻面临着生命危险,但他从未退缩过。他以坚定的信仰和无畏的勇气,在刀尖上跳起了一场惊心动魄的商业舞蹈,为党的事业默默奉献着自己的力量。

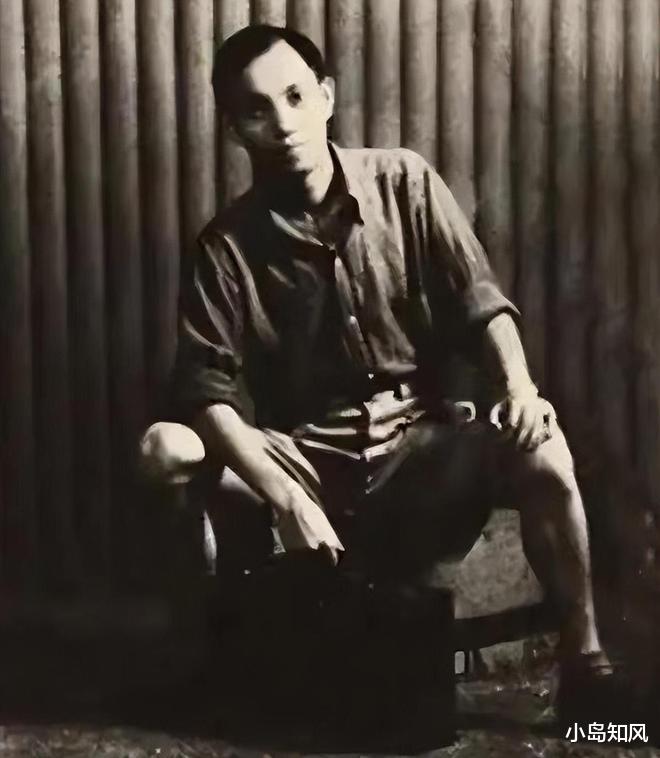

在长达九年的商海拼搏中,肖林凭借着卓越的商业才能和坚定的信念,创造了令人瞩目的财富奇迹。他所积累的资产,累计达到了黄金12万两,固定资产折价更是高达1000万美元。然而,令人难以置信的是,拥有如此巨额财富的肖林,他却始终与妻子过着极为简朴的生活。

走进肖林的家,映入眼帘的是简陋的家具和朴素的装饰,没有丝毫奢华的气息。他们的饮食简单而清淡,衣服也是缝缝补补,穿了多年。在那个物质匮乏的年代,肖林夫妇本可以凭借这些财富过上优渥的生活,但他们却选择了坚守清贫,将每一分钱都视为党的宝贵财富。

亲朋好友们得知肖林经商赚了大钱,纷纷找上门来,希望他能借些钱周济自己。然而,面对这些请求,肖林总是无奈地摇摇头,婉言拒绝。他深知,这些钱是党在艰难时期的“救命钱”,是无数革命同志的希望所在,多一分就能多买一粒子弹,多救一个同志的生命。

肖林的坚持,让他在亲朋好友眼中成了一个“小气”“抠门”的人,甚至有人指责他“忘恩负义”“无奸不商”。面对这些误解和指责,肖林的内心充满了无奈和痛苦,但他从未动摇过自己的信念。他坚信,自己所做的一切都是为了党和人民的事业,总有一天,大家会理解他的苦衷。

就连民生公司的老上司卢作孚,在了解了肖林的情况后,也不禁感慨万分:“肖林经商,赚的是大义,守的是初心。”

这句评价,无疑是对肖林最好的诠释。在那个动荡不安的年代,肖林用自己的行动,诠释了一名共产党员对党的忠诚和对革命事业的无私奉献。

1949年5月27日,上海这座饱经沧桑的城市终于迎来了解放的曙光。随着人民解放军的胜利进驻,上海的大街小巷都沉浸在一片欢腾之中。对于肖林来说,这一刻不仅意味着战争的结束,更意味着他长达九年的秘密经济工作即将画上圆满的句号。

肖林深知,华益公司所积累的财富,并非属于他个人,而是属于党和人民。于是,他主动联系了上海首任市长陈毅,郑重地向陈毅汇报了华益公司的情况,并表示愿意将公司的全部资产,毫无保留地移交给国家。

在汇报工作的最后,肖林提出了一个特殊的请求:“我想留下三块银元,作为这些年从事地下工作的纪念。”

这三块银元,对于肖林来说,意义非凡。它们见证了肖林从一名普通的共产党员,成长为一名肩负重任的“红色掌柜”的历程。它们是肖林在商海拼搏的见证,也是他与党同甘共苦、共渡难关的象征。

陈毅听了肖林的请求,心中满是敬佩和感动。毫不犹豫地答应了肖林的请求,并对他多年来为党和人民所做出的贡献给予了高度评价。就这样,肖林留下了这三块银元,带着对过去岁月的回忆和对未来的憧憬,告别了他亲手打造的商业帝国。

如今,这三块银元静静地躺在重庆中国三峡博物馆的展柜中,成为了国家一级文物。它们虽然看起来普普通通,但却承载着一段波澜壮阔、惊心动魄的红色财经史。每一位前来参观的游客,在看到这三块银元时,都会被肖林的故事所打动,被他那坚定的信仰和无私的奉献精神所感染。

肖林的故事,是一段关于信仰、忠诚与奉献的传奇。他用自己的智慧和勇气,在商海的惊涛骇浪中为党和人民开辟了一条经济生命线;他用自己的坚守和执着,诠释了一名共产党员的初心和使命。他的故事,将永远铭刻在中国革命的历史长河中,激励着后人不断前行,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

新中国成立后,肖林曾先后担任上海市商业局副局长、水产局局长、上海市人大财经委员会副主任等职务,而当初肖林一手创办的华益公司后来与他的上司钱之光一手创办的华润集团合并。十二大召开时,肖林还当选为代表,享受副部长级待遇,直到1985年他才从岗位上离休,并于2003年去世,享年87岁。

肖林的商业成就,即便放在今天,依然令人惊叹。他凭借敏锐的市场洞察力、果断的决策能力和卓越的经营策略,在短短几年内,从一家小小的商行起步,打造出了一个庞大的商业帝国。他的成功,不仅仅是个人能力的体现,更是共产党人在经济领域的一次伟大探索。

在那个特殊的时代,肖林面临着诸多挑战和困难。国民党的经济封锁、市场的不稳定、敌人的监视和迫害,每一个都足以让一个普通商人望而却步。然而,肖林没有退缩,他凭借着坚定的信仰和顽强的意志,一次次化险为夷,在商海中破浪前行。

肖林的商业智慧,不仅仅体现在对市场的把握和经营策略的运用上,更体现在他对党的忠诚和对革命事业的无私奉献上。他深知,自己所做的一切,不是为了个人的利益,而是为了实现民族的解放和国家的独立。