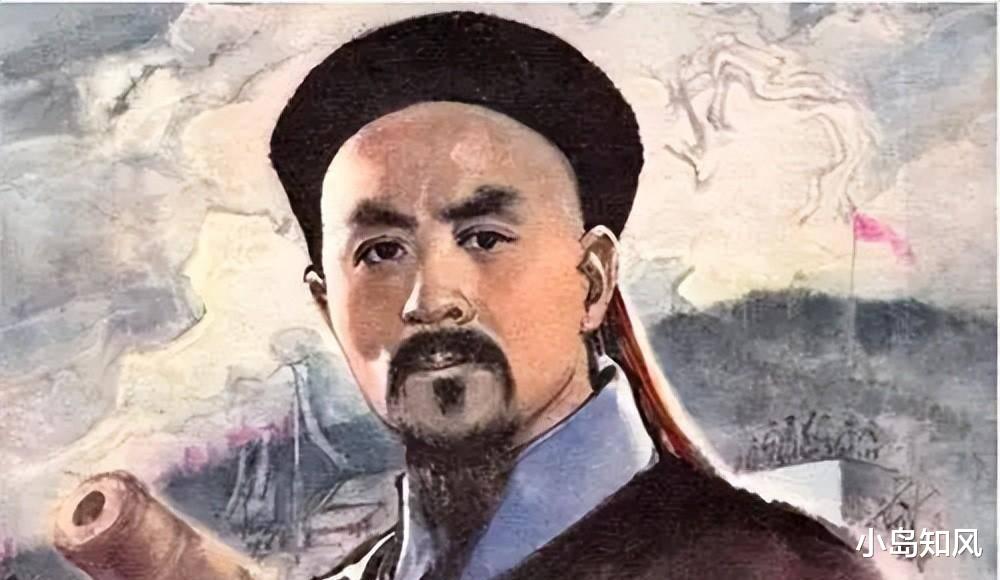

乾隆三十三年(1768年),陕西蒲城的一个贫寒家庭中,诞生了一位日后被誉为“晚清脊梁”的人物,他就是王鼎。

彼时,这个普通的家庭或许并未料到,襁褓中的婴儿将在未来的岁月里,凭借着非凡的毅力和才华,走出一条令人瞩目的逆袭之路。

王鼎自幼便展现出对知识的渴望,尽管家中一贫如洗,甚至连基本的生活物资都难以保障,但他从未放弃过读书的梦想。为了能在夜晚继续学习,他常常前往城隍庙,借助长明灯那微弱的光线,沉浸在书海之中。无论寒冬酷暑,还是风雨交加,他都雷打不动,这份执着和坚韧,令人动容。

更令人感慨的是,有一次家中断粮,母亲无奈之下让王鼎外出借粮。王鼎怀揣着希望,奔走于亲友邻舍之间,然而最终却只借到了半斤面。这让他深刻体会到了生活的艰辛和世态的炎凉,也更加坚定了他通过读书改变命运的决心。他在书页上写下 “半斤面” 三个字,时刻提醒自己,要奋发图强,绝不向命运低头。

终于,在嘉庆元年(1796年),29岁的王鼎迎来了人生的重大转机。他凭借着渊博的学识和出色的发挥,在科举考试中脱颖而出,高中进士,成功踏入仕途。这一成就不仅是他个人努力的结果,更是对他多年来坚持和付出的最好回报。

王鼎考中进士后被选入翰林院成为庶吉士,而选拔他的人正是清朝历史上赫赫有名的大贪官和珅,由于和珅对王鼎的赏识和提拔,他在名义上也就成了和珅的门生。

和珅为官贪婪成性,但王鼎却与和珅完全不同,王鼎自入仕以来就保持着清廉正直的作风。乾隆去世嘉庆亲政后,和珅很快就被赐死,虽然嘉庆当时对外称只杀和珅一人,与和珅有关系的人概不追究。

但由于王鼎的座师是和珅,王鼎在当时的仕途也受到了一定影响,很长时间里他的官职都没能再晋升。

当时,嘉庆的老师、东阁大学士、首席军机大臣王杰和王鼎祖父王梦祖是同乡宗亲也是故交,他很欣赏王鼎,本可成为王鼎仕途上的有力助力。

然而,王鼎却不愿借助他人之力谋取私利,他婉言谢绝了王杰的提携,选择依靠自己的能力一步步前行。这种坚守原则、不攀附权贵的品质,为他赢得了时人的尊重,王杰也盛赞他的品行,认为他将来的前途成就不在自己之下,是治世之能臣。

时间来到道光中后期,此时王鼎已经成为王杰口中的治世之能臣了,他当时已经获得了和王杰一样身份地位,是清朝的军机大臣兼大学士,是相当于宰相级别的高官了。

而此时西方列强也开始入侵中国,王鼎坚决主张抵抗,积极寻求救国之道。他深知人才的重要性,因此极力举荐林则徐、邓廷桢等爱国志士,希望他们能够为国家的繁荣和稳定贡献力量。

19世纪30年代时期,鸦片如同一股黑色的毒流,在中华大地肆意蔓延,给中国社会带来了沉重的灾难。英国等西方列强为了扭转贸易逆差,不择手段地向中国大量走私鸦片,致使中国白银大量外流,国库空虚,百姓的身心健康也受到了极大的损害。

在这民族危亡的关键时刻,林则徐挺身而出,他大声疾呼:“若鸦片一日不绝,本大人一日不回,誓与此事相始终,断无中止之理!”

林则徐的禁烟主张得到了许多有识之士的支持,其中就包括王鼎。当时的王鼎深知鸦片之害,他在朝堂上力排众议,坚决支持林则徐查禁鸦片。他多次痛斥烟毒之害,言辞激昂地说道:“若听任鸦片流毒,数十年后中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银!”

在王鼎等大臣的支持下,道光皇帝终于下定决心,任命林则徐为钦差大臣,前往广东禁烟。林则徐到达广东后,立即展开了雷厉风行的禁烟行动。他与当地官员密切合作,严厉打击鸦片走私活动,查封烟馆,收缴鸦片。在他的努力下,共收缴鸦片两万余箱。

道光十九年(1839年),林则徐在虎门海滩当众销毁鸦片,这一壮举震惊了世界,向全世界表明了中国人民坚决抵制鸦片的决心。

道光二十一年(1841年)时,正当林则徐在广东积极禁烟时,英国却悍然发动了鸦片战争。由于清政府的腐败和军事装备的落后,清军在战争中节节败退。道光被吓得惊慌失措,在英国人的压力下,他开始动摇,逐渐倾向于妥协求和。最终,林则徐被革职查办,发配新疆伊犁。

就在林则徐前往伊犁的途中,黄河在河南祥符段发生决口,洪水泛滥,河南、安徽等地的大片土地被淹没,百姓生命财产遭受了巨大损失。王鼎临危受命,负责治理黄河决口。他深知林则徐在水利方面有着丰富的经验,于是极力保荐林则徐襄助河工,希望能借此机会让林则徐“立功赎罪”,日后能重新得到朝廷的重用。

林则徐接到命令后,毫不犹豫地来到了黄河工地。他与王鼎同住一个工棚,日夜坚守在抗洪一线。他们亲自率领数万民工,冒着酷暑和洪水的危险,抢修堤坝。在他们的努力下,决口终于被成功堵住,黄河水回归故道,百姓们的生命财产得到了保障。

然而,令王鼎万万没想到的是,岂料治河成功后,道光为了安抚英国人,仍下令让林则徐继续戍守伊犁。这一消息犹如晴天霹雳,让王鼎感到无比的愤怒和绝望。他深知林则徐是国家的栋梁之才,如今却遭受如此不公的待遇,实在是令人痛心疾首。

送别林则徐时,王鼎老泪纵横,他紧紧握住林则徐的手,说道:“林公,此去伊犁,路途遥远,你一定要保重自己。我一定会在朝廷上为你据理力争,希望有一天你能回来,继续为国家效力。”

林则徐也泪流满面,他感激地看着王鼎,说道:“王大人,多谢你的关照和支持。我林则徐此生无悔,只要国家需要我,我一定会义无反顾地回来。”

随后,林则徐含泪写下了“塞马未堪论得失,相公切莫涕滂沱”的诗句,以此来安慰王鼎,同时也表达了自己对国家命运的担忧和无奈。

道光二十二年(1842年)这一年对于古老的中国来说,是命运转折的关键一年。这一年,鸦片战争的硝烟仍在弥漫,英军的坚船利炮无情地敲打着中国的海防,清廷在战场上节节败退,局势岌岌可危。

而此时丧权辱国的《南京条约》议定也进入了最后的阶段,这一丧权辱国的条约,如同一把锋利的匕首,即将刺向中国的心脏。

王鼎,这位一生都在为国家和民族操劳的老臣,看着国家陷入如此困境,心急如焚。他深知,一旦《南京条约》签订,中国将陷入万劫不复的深渊,割地赔款、开放口岸,将使得国家主权丧失,百姓陷入水深火热之中。于是,他挺身而出,以无畏的勇气和坚定的信念,向主和投降派发起了最后的抗争。

在那段紧张而又压抑的日子里,王鼎连上七疏,言辞恳切地反对议和。他在疏中详细阐述了议和的危害,指出一旦开了割地赔款的先例,日后各国列强必将纷纷效仿,中国将永无宁日。他还强调,林则徐是国家的栋梁之才,禁烟抗英之举是正义的,不应受到惩罚,而应得到重用。然而,这些饱含着爱国情怀和真知灼见的上疏,如同石沉大海,没有得到道光帝的重视。

御前会议上,气氛紧张得仿佛能点燃空气。王鼎站在朝堂之上,目光坚定地看着道光帝,大声说道:“皇上,如今英军虽强,但我中华地大物博,人口众多,若能上下一心,何惧之有?议和之事,万万不可行!割地赔款,只会让列强更加嚣张,让百姓更加受苦。皇上不杀琦善,无以对天下;老臣知而不言,无以对先皇!”他的声音在大殿中回荡,字字句句都充满了悲愤和无奈。

琦善,这个在鸦片战争中畏敌如虎、擅自割让香港岛的罪人,此刻成为了王鼎口中的焦点。王鼎认为,琦善的行为严重损害了国家利益,必须受到严惩,否则不足以平民愤,不足以正国法。而穆彰阿,这位首席军机大臣,却在一旁默不作声,他心中暗自盘算着自己的利益,对王鼎的话充耳不闻。

王鼎见穆彰阿如此态度,心中的怒火再也压抑不住。他猛地转身,把手指向穆彰阿,怒声斥责道:“穆彰阿,你身为首席军机大臣,不思报国,却一味地主张议和,你对得起皇上的信任吗?你对得起天下百姓吗?你简直就是秦桧再世,严嵩重生!”

这一番斥责,如同一颗重磅炸弹,在朝堂上引起了轩然大波。众大臣们纷纷侧目,有的面露惊愕之色,有的则暗自点头,心中对王鼎的勇气表示敬佩。

穆彰阿被王鼎的斥责弄得满脸通红,他心中恼怒不已,但又不敢公然反驳。他深知王鼎的为人,知道王鼎是个正直无私、敢于直言的人,一旦与其发生冲突,只会让自己陷入更加尴尬的境地。于是,他只好强忍着怒火,低下头去,装作没有听见。

王鼎随即又向道光进言:“皇上,大清开国二百年来,只有开疆拓土,何曾有过割地赔款、丧权辱国的时候,现在如果割让了香港岛,香港之例一开,定将祸水横流。到那时候,我们这些大臣就是卖国之臣,皇上您就是乱世之君了!”

道光坐在龙椅上,看着朝堂上的这一幕,心中也十分矛盾。他既害怕英军的武力威胁,又担心议和会遭到天下人的唾弃。王鼎的话,他不是没有听进去,但在穆彰阿等投降派的影响下,他始终犹豫不决,无法做出最后的决定。最终,他无奈地叹了口气,宣布退朝,这场激烈的争论也暂时告一段落。

这一年四月的圆明园,本该是一片春意盎然的景象,绿树成荫,花香四溢。然而,在四月三十日(公历为1842年6月8日)的这个夜晚,这里却笼罩着一层沉重的阴霾,仿佛预示着一场巨大的悲剧即将上演。

王鼎独自坐在皇帝赐给他的圆明园私宅书房中,灯光昏黄,映照着他那憔悴而又疲惫的面容。他的心中充满了绝望和无奈,朝堂上的抗争一次次失败,道光的犹豫不决,让他感到自己的努力似乎都付诸东流。

王鼎深知,《南京条约》的签订已如箭在弦上,难以阻止。但他不甘心就这样看着国家沉沦,看着百姓受苦。他决定以一种最为壮烈的方式,来表达自己的抗争和决心,那就是效法春秋时期卫国史鱼尸谏,对道光进行尸谏警告。

只见王鼎缓缓地提起笔,蘸满了墨汁,在纸上写下了自己最后的遗言:“条约不可轻许,恶例不可轻开,穆彰阿不可任,林则徐不可弃也!”

这短短的几句话,却凝聚了王鼎一生的心血和对国家的深深忧虑。他知道,自己的生命即将走到尽头,但他希望通过这封遗书,能让道光警醒,能让国家避免陷入更深的灾难。

写完遗书后,王鼎将它小心翼翼地揣入怀中,仿佛那是他最后的希望。他的目光在书房中缓缓扫过,这里的每一件物品,都承载着他的回忆和梦想。他想起了自己年轻时的壮志豪情,想起了与林则徐并肩作战的日子,想起了为国家和百姓所做的一切努力。如今,这些都将成为过去。

最后王鼎站起身来,走到房梁下,将早已准备好的白绫挂了上去。他的手微微颤抖着,但他的眼神却无比坚定。他深吸一口气,将脖子套进了白绫之中,然后用力一蹬,身体缓缓悬了起来。在死亡的那一刻,相信他的心中没有恐惧,只有对国家和民族的深深眷恋。

第二天清晨,当第一缕阳光洒进圆明园时,王鼎的寓所却一片死寂。随从们发现了他的尸体,顿时惊慌失措。他们不敢相信,这位平日里威严而又和蔼的老臣,竟然选择了这样一种决绝的方式结束自己的生命。

此时,穆彰阿的党羽军机章京陈孚恩也得知了王鼎自杀的消息。他心中暗喜,知道王鼎的死对他们来说是一个好消息。他急忙赶到王鼎的寓所,在随从们还未反应过来时,便强行解下了王鼎的尸体。他在王鼎的怀中找到了那封遗书,看了一眼后,脸色变得十分难看。他知道,这封遗书一旦被道光帝看到,必将对他们主和派不利。于是,他毫不犹豫地将遗书篡改销毁,然后对外谎称王鼎是“暴病身亡”。

就这样,王鼎以自己的生命为代价,试图唤醒道光帝,拯救国家于危难之中。然而,他的努力却被穆彰阿等人无情地抹杀了。他的尸谏,如同石沉大海,没有引起太多的波澜。但他的精神和勇气,却永远铭刻在了历史的长河中,成为了后人敬仰的对象。

王鼎以生命为代价的抗争,虽然在当时未能阻止《南京条约》的签订,但他的精神却如同一座不朽的丰碑,永远矗立在历史的长河中。他的死,是对那个黑暗时代的有力控诉,也是对后世子孙的警醒。

在王鼎死后81天,《南京条约》签订,香港沦为英国殖民地。这一消息如同一颗重磅炸弹,震惊了全国。

林则徐在伊犁闻此噩耗,挥泪赋诗:“伤心知己千行泪,洒向平沙大漠风。”这句诗表达了他对王鼎的深切怀念和对国家命运的忧虑。

道光二十六年(1846年)时,林则徐出任陕西巡抚,特赴蒲城为王鼎守心丧三个月。这一行为不仅体现了林则徐对王鼎的深厚情谊,也表达了他对王鼎精神的敬仰和传承。

虽然王鼎的尸谏未能改变当时的局势,但却引起了当时社会各界的广泛关注和深刻反思。他的死让更多的有识之士认识到了国家的危机和民族的困境,也激发了人们的爱国热情和抗争精神。在他的影响下,越来越多的人开始觉醒,积极投身到救亡图存的运动中。

王鼎,这位被誉为“晚清脊梁”的传奇人物,用自己波澜壮阔的一生,为后世留下了一笔无比珍贵的爱国精神财富。他的精神,跨越了时空的界限,至今仍熠熠生辉!