“双非有案底,大专坐过牢。”话很扎心,现实却比这两句调侃,还要扎心!

最近,一名叫李敏的求职者,忍不住吐槽:“自尊心被按在地上摩擦,学历二字,似乎成了我人生的‘污点’。”

因为毕业的院校是一所名不见经传的普通大学,导致求职过程一路碰壁。

评论区,不少人表示感同身受。

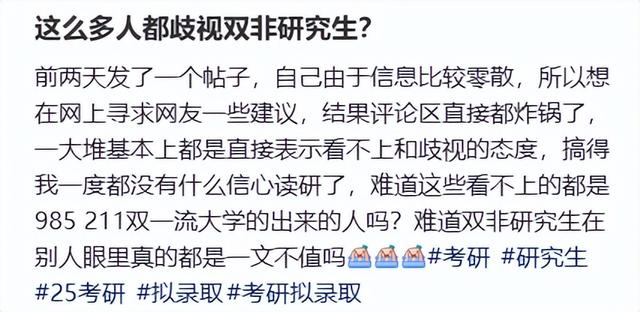

有网友称,努力提升学历考研,结果求职面试时,简历上的“本科双非”依然被HR用红笔圈了出来。

一边是社会大力提倡“双减”,一边却是不断提高求职门槛。

网红考研名师张雪峰说过一句非常扎心的话:“没有一家500强企业,会去双非、大专院校招聘。”

虽然话难听,但却是事实。

据中央财经大学的相关数据显示,985、211本科生的简历回复率为23.73%,而非985、211本科生的回复率只有15.95%。

工人日报曾发布一篇名为《“以出身论英雄”,学历歧视为何屡禁不止?》的文章,里面提到一位叫刘畅的学生。

她是985高校应届博士生,读博期间更是在核心期刊发表多篇论文。但她在应聘家乡两所211大学教职时,却连简历初筛都未通过。

其中一所学校反馈:“第一学历有点弱。”

仅因本科出身校不是985,直接磨灭了她后来的所有努力。

另一位叫嘉欣的某在读大四学生,虽然毕业于“双非”院校,但在校期间的履历却十分优秀,获得过学校一等奖学金,还在世界500强企业有过实习经验。

即便如此,她投递的60多份简历,约有70%石沉大海。好不容易熬到面试阶段,结果HR一句:“你的学校不是211吧?”而落选。

她无奈感慨:“‘双非’像一种烙印,抹杀了我高考后的一切努力。”

当第一出身校成为一生难以磨灭的烙印,这对那些发挥失常、选错专业的普通本科生来说,出路又在哪里?

据教育部公开数据统计,全国普通高校毕业生数量逐年攀升,在今年首次突破1222万人数量,创下近十年新高。

僧多粥少的情况下,各大企业为“优中选优”,纷纷选择提高入职门槛,通过“学历”“出身校”等硬性条件,快速筛选人才。

甚至很多企业在招聘时,会在第一轮简历审查阶段,直接筛掉非211、985的学生。

一家知名企业的HR证实了这一说法:“每天收到的简历有上万份,我们不得不依赖自动筛选系统。”

而所谓“自动筛选”的条件中,就包括“本科毕业校是否是双一流”。

某种程度上来看,企业之所以筛掉双非学历的面试者,与其说是学历歧视,倒不如说是一种更高效率的人才筛选方式。

除此之外,也有很多HR认为,从“985”“211”毕业的学生,无论是在学习能力、学术成果等综合能力方面,都要比双非院校的学生强。

说到底,企业最看重的还是效率。

通过设置“学历门槛”筛选人才,虽然可能会错过一些潜在的人才,但时间少,成本低,结果还大概率不会出错。

毕竟,漏掉一个人才,对公司不会造成太大影响,但选了一个庸才,会加大公司的用人成本。

因此,即便这种筛选机制过于死板,却仍不会被舍弃。

某种程度上讲,学历歧视现象的加剧,与就业市场的供需状况之间,存在着非常明显的关联性。

学历歧视的问题,其实一直存在,只是到了近两年愈演愈烈。

有没有破解之法呢?

一方面,在破除“唯学历”的路上,多部门已经开始出手整顿。

教育部多次发文强调:坚决反对就业歧视,要扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向。

建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制。

只可惜,目前看来,整个社会距离对待学历持平视态度这一目标,还有很远的路要走。

法律和立场之外,需要社会、企业和学校的共同联动和共同发力,才能真正为这场越烧越旺的“学历种姓制”的火,彻底降温。

另一方面,作为求职者也不要轻易灰心丧气。

国内一家知名科技公司的HR坦言:“第一学历确实很重要,但最终决定你职场发展的,是专业和技术。比如程序员这个岗位,我们更看重的,是扎实的编程能力。”

除了专业技能,实习经历、项目积累等这种“硬实力”,也是决定你能否逆袭的关键。

团结香港基金教育平台曾发布数据,有实习经验的毕业生其就业率比没有任何实习经验的毕业生高13.8%,工作机会也更多。

网友小韩分享他的职场逆袭之路:大三实习时,他去了一家中字头施工单位,在高铁工地搞测量。因在实习期间表现优秀,争取到了和单位正式签合同的机会。

但他的第一学历是大专,只能先和子公司签约。受学历限制,他只得又干了3年艰苦的测量,并被提拔为测量负责人。

后来,他因表现优异调到技术岗,又利用一年时间做到了主管,两年后升到生产和技术管理副职。

小韩说:“第一学历差的人注定要经历更多坎坷,‘人生中未完成的课题会反复出现’,上学时当年不努力,出了学校就要更加努力。”

归根结底,学历只是敲门砖,能力才是试金石。

“第一学历歧视”确实无法在短期内得以改善,但也不是完全没有出路。无非就是起点低,奋斗时间长,过程更加艰辛。

无论何时,都要明确一点:学历只是敲门砖,能力才是试金石。

正如“首都教育”平台发文所说:“学历固然能一定程度上区分实力,但并不是评判一个人的唯一标准。”

尤其是在当下高速发展的经济社会里,没有永恒的学历光环。进去那个门之后。能留下来的,才是真本事。

-END-

参考资料:

1.贵州教育发布《教育部:扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向!》

2.中国青年报《困在“第一学历”的年轻人:打破那面隐形的墙》

3.三联生活周刊《学历歧视,已经演变成了新的“种姓制度”?》

作者:林茵

编辑:歌