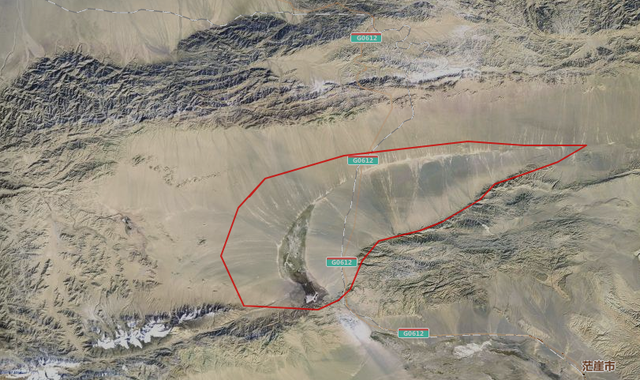

一九八八年夏季的一天,我们一行六人,乘坐军用越野吉普车,向天山深处进发。

小吉普车迎着早晨的阳光,奔驰在戈壁沙石公路上,两旁的沙枣树、白杨树,连带着它们的影子在车窗前跳动着,急速闪过。很快出了公路,行驶在广阔无垠的戈壁之上,车屁股后面卷起一路扬尘,缓缓飘散在偶尔的一丛丛骆驼刺上。

车中,除驾驶员小曲外,副驾驶座位上是驻地县委宣传部政研室的刘主任,后排依次坐着来自北京的一位李记者,和我,紧靠我的是我的家属,怀里抱着一岁大的孩子。

我部的机二连,在天山深处奉命执行淘金任务。北京来的李记者觉着稀奇,想进山一探究竟,便在驻地县委宣传部刘主任和部队政治机关的我两人陪同下,一同进天山。当时我家属正好带着孩子来队探亲,她也想趁此进山里开开眼界,便跟我同车前往。

吉普进入天山边缘的一个折皱处,我们在山前的一个夾口停顿下来,刘主任领着我们,来在一座石壁前,参观属于他的"文化景点″。只见光溜溜的石崖上,刻描着简单粗略的线条:牛,羊,狗,动物模样,人,骑在马背,挥动鞭儿,放牧……虽简单却栩栩如生。刘主任用当地少数民族改良过的显得生硬的普通话,向我们作着讲解,他说,这便是古代岩画,是古代那位游牧民记录自己真实生活的杰作,很值得考证,研读,等等。北京李记者忙拿起相机,咔嚓咔嚓一通拍照。

吉普车钻进天山,在山的皱折间婉娫行进,车子颠簸着,很快进入天山深处。透过车窗,远处的天山白雪皑皑,时隐时现,一条小河曲曲弯弯婉娫而来,流在子在这里变得凉爽起来。

绕过一道山崖,很快,一幅温馨的生活画面映在我们面前:前方一块宽阔的山凹地上,碎银般波光闪闪的河流溪水旁,矗立着一溜两排八九顶军用绿色帐蓬,其中一顶帐蓬顶上,一柱炊烟袅袅,徐徐飘升,消失在蓝天白云间,点缀得大山特有生气。淘金连队的营地到了。

连长,指导员迎接了我们。李福云指导员是我同年度兵的老乡,与我特熟,久在大山里蹲着,见到我们,因而显得特别热情。我跟连队干部一一介绍了两位地方同志客人,双方手握着,上下地摇。

李指导员带我们参观了连队淘金现场:山间一条溪水河流旁,隔一二百米,岸上就堆放着一堆黑竭色黄沙,这是连队从上游山间沙金矿上运来的沙子,沿河道依次排开堆放,每一个沙堆旁,便有七八个战士在忙乎,他们挥动着铁锹,铲起沙子,扔进河道水流中,水流下面,放置一个硕大的活似搓衣板样的木制水槽,扔进木槽的沙粒沙士,在浪花溅起的激流中,很快泛起泥灰,随波逐流,冲刷向前,沙中细微的金粒儿,沉潜在凹槽下面……这便是沙里淘金。

战士们工作量很大,挥动着铁锹,来来回回,无效劳作。石沙扔进水里,清澈变浑流,浑流变清澈,而许多时侯,木槽底上,不显一丝动静。战士们瞪大眼睛,紧盯水底波微,望眼欲穿,但每每隔上一二十分钟功夫,总会有撞上或偶遇,企盼的希望奇迹般出现,偶尔有颗黄澄澄金粒儿,金豆儿,细碎金片儿,于河床底部木槽之上的缝隙间,于浑浊之后的清流水中,眨动着,金鱼般亮晶晶忽闪闪的眼睛。

就这样,失望和希望交替出现,每当有宝珠似的金鱼儿眨动眼睛时,劳作的士兵眉开眼笑,忘记疲劳,一步跨进水中,弯腰拣起,然后小心翼翼地,装进小小玻璃废弃的青霉素瓶儿,摁上橡皮盖儿。

我们在连部帐篷里,目睹了战士们的劳动收获成果。连长,指导员,司务长,三人分别用钥匙密码,打开一尊保险柜子,柜里边,一排排青霉素玻璃瓶儿,有序摆放,瓶里装着金粒儿,瓶盖封存,上面标注着班排,克数,日期,编序号,签名,等,另有一本对应的专门记录笔记本放在一旁。这便是整个连队近一个多月的劳动成果。

中午,连队开饭了,李福云指导员喜孜孜地对我说,你们真有口福,正巧赶上了,前个星期天,连队几个维族战士天山顶上采摘雪莲,意外逮住了只雪鸡,今个正好用来招待贵客……

连队的维吾尔战士阿不列克木,与我熟悉,他是连队的炊事员,擅长做拉面,新疆拉条子,之前,我曾写过他的学雷锋标兵典型事迹材料,采访过他。这一次在山里见到我,老朋友似的特别高兴,他找到指导员连长,说啥也要给我们做顿好吃的,愿意拿出他们平时都舍不得吃的雪鸡,特此招待我们。他在这顿饭上可没少下功夫,拿出他的独门绝技维族拉面,炖天山雪鸡。

那顿午饭真香,拉条子筋道,炖雪鸡鲜嫩,再配以土豆,洋葱,维族人叫皮亚子,堪称绝配。过了许多年之后我仍在想,大概这就是最初的新疆大盘鸡吧。

(创作不易,请勿抄袭搬运)