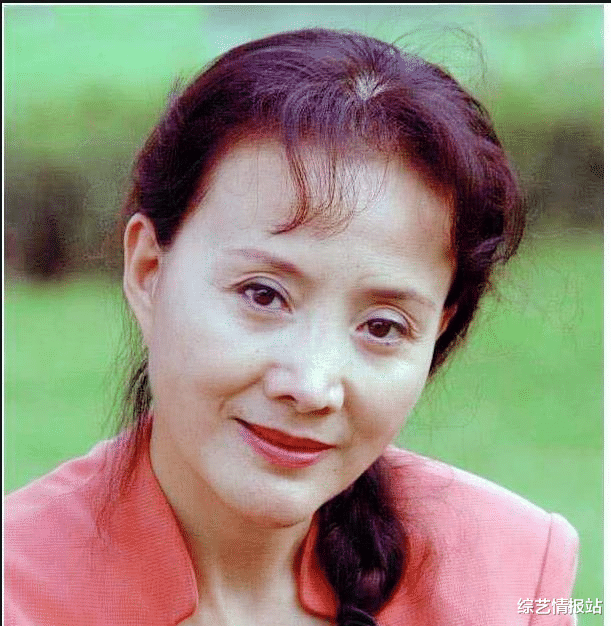

2025年3月22日的南京城,春雨绵绵中飘散着栀子花香。江苏省人民医院特需病房里,69岁的高英在昏迷前最后一次抚摸着床头泛黄的《演员戒律》,扉页上"永远对舞台心存敬畏"的字迹已被摩挲得模糊不清。这个曾让《燕归来》观众集体心碎的"国民女神",在《人民的名义》里用三场戏封神的"吴阿姨",最终没能等到话剧《城市女儿》的复排。她的离世像面镜子,照出了演艺圈最荒诞的现实——当顶流明星单条广告报价突破8000万,当话剧舞台被迫启用虚拟偶像,我们是否正在见证演员这个古老职业的尊严消亡?

1979年的上海电影制片厂片场,23岁的高英对着化妆镜反复练习。在《她俩和他俩》中,她需要同时诠释温婉的方方与活泼的园园。为区隔角色,她创造出"方方扶眼镜用指尖,园园甩头发带风声"的经典细节。这种工匠精神,让她在胶片时代留下了"一人千面"的美誉。四十六年后的横店,某S+古偶剧组里,90后小花对着提词器念出"1234567",后期配音时却要求"保留气声制造真实感"。这种魔幻现实,在2024年演员协会的行业报告里得到印证:78%的中年演员遭遇"表演空心化",62%的话剧专业毕业生五年内转行。

高英病房窗台上的白玉兰早已枯萎,这株她1987年参演《再见了巴黎》时获赠的植物,见证过话剧黄金时代的最后辉煌。当年她在南京人民剧场连演32场,谢幕时观众起立鼓掌28分钟。而2024年上海话剧艺术中心的年报显示,虽然年度票房突破1.2亿,但演员平均月薪仍徘徊在8600元。更讽刺的是,某爆款剧男二号在话剧《雷雨》中的表演视频,被网友做成"AI换脸"合集,播放量是原剧的173倍。

2017年《人民的名义》片场,高英用7分钟戏份完成教科书级表演。她在厨房搅动汤勺时的絮叨,让全网掀起"我妈也是这样"的共鸣狂潮。这种"生活流"演技,在如今的算法推荐机制里却成了"低效资产"。某平台2024年影视数据白皮书显示:具有"强情绪爆发点"的表演片段传播效率是细腻演出的47倍,导致42%的中年演员主动要求编剧增加"嘶吼""下跪"等狗血桥段。

更吊诡的是生存策略的分化。当64岁的陈建斌在短视频平台用"四郎体"与网友互动时,62岁的吴越选择在直播间讲解契诃夫戏剧。这两种路径折射出中年演员的集体焦虑:是要做算法里的"数字劳工",还是当观众记忆里的"活化石"?高英生前最后的朋友圈动态,定格在分享话剧《茶馆》4K修复版的海报,配文"幸好还有像素留存尊严",这句话在流量狂欢的时代显得格外悲怆。

重建演员尊严:在废墟上种白玉兰在虚拟制片技术席卷行业的当下,某新生代剧团给出了意外答案。他们重排高英的成名作《她俩和他俩》,让两位演员通过动态捕捉技术共饰一角,实时数据屏显示着"方方园园指数"。这种科技与传统的碰撞,在年轻观众中引发关于"表演本质"的大讨论。更值得关注的是北京人艺推出的"表演者联盟"计划,通过区块链技术确权,让群众演员的微表情创作都能获得数字版权收益。

或许答案藏在那些倔强的星火里。在横店,某特约演员自发组织的"深夜读本会",每周三凌晨研读《演员的自我修养》;在成都,退休话剧演员开设的"即兴戏剧诊所",用表演疗法疏导都市人的焦虑。这些碎片化的努力,正在拼凑新的可能性。就像高英在病房反复观看的《天堂电影院》里那句台词:"如果你不出去走走,你会以为这就是全世界。"

结语南京殡仪馆的告别厅里,没有播放高英的影视片段,而是循环着她1983年话剧《路在你我之间》的现场录音。沙沙的磁带杂音中,那句"真正的表演是种下心锚"穿越四十二年时空,叩击着每个从业者的良知。当我们为某明星AI换脸技术估值百亿欢呼时,是否想过那些在镜头前真哭真笑的演员正在沦为数字时代的"人肉绿幕"?或许该重读高英珍藏的《演员戒律》,在第一条后面添上新时代的注脚:"永远对人性保持好奇,因为观众是用生命中的共鸣与你对话。"

此刻,窗外的白玉兰正在抽新芽。在流量与艺术撕扯的裂缝里,我们终将明白:演员的尊严不在热搜榜的时长里,而在某个春夜,当观众想起某句台词时突然心头一颤的永恒瞬间。

```