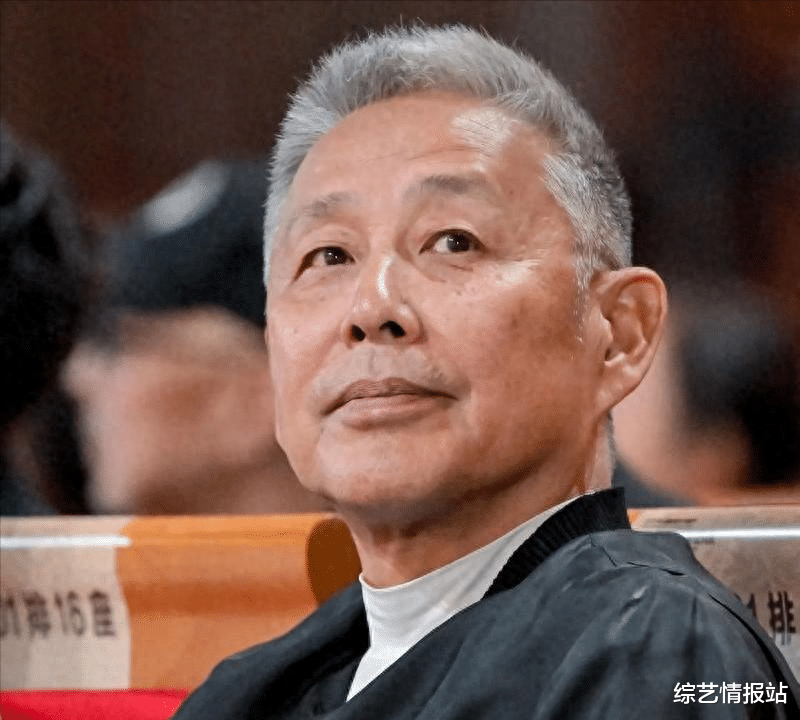

北京某写字楼里,年轻的项目经理李想正在会议室里焦虑地转着钢笔。手机屏幕上跳动着第八个工作群的消息,电脑里躺着三份待审的PPT,这已经是他连续第三周加班到凌晨。突然,微博推送的新闻里,陈道明在电影家协会会议上穿着十年前的风衣亮相,花白头发在镁光灯下闪着银光。这个画面像一粒石子投入死水,在他心里激起涟漪——在所有人都拼命奔跑的时代,真的有人能活得如此从容吗?

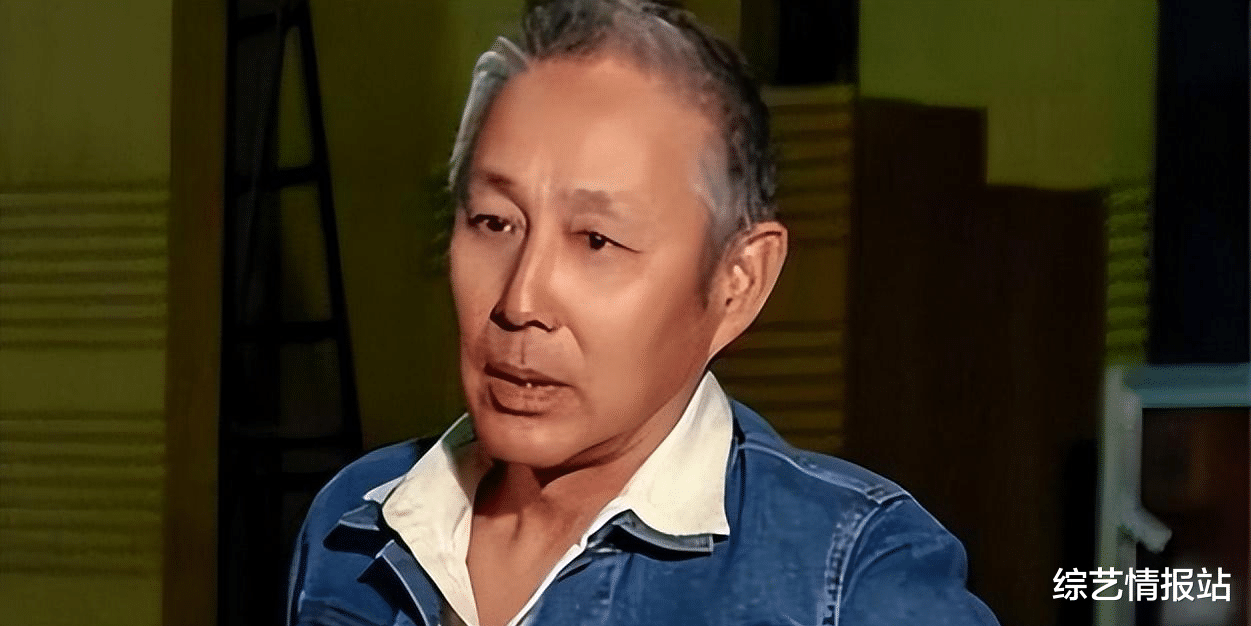

中国社科院2023年发布的《国民心理健康蓝皮书》显示,18-35岁群体中有68%的人存在"有用焦虑症",即对"无目的性活动"产生负罪感。在这个"时间就是金钱"的时代,陈道明用二十年如一日的坚持,在798艺术区旁的工作室里,将废弃木料雕刻成会呼吸的艺术品。这些看似"无用"的创作,恰似德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中描述的"深度无聊",是对抗功利主义的温柔革命。

当短视频平台每分钟都在推送"五分钟学会XX技能"的今天,陈道明却愿意花三个月缝制一个手工皮包。这种选择不是消极避世,而是对生命维度的重新丈量。就像日本茶道大师千利休坚持用竹制茶匙,他在《康熙王朝》剧组要求道具组复原清宫绣纹的执着,本质都是在数字洪流中守护人性温度。

在奢侈品消费年增长率达12%的中国市场,陈道明依然骑着三十年前的凤凰牌自行车。这不是故作姿态的表演,而是践行着北欧人推崇的"Lagom"哲学——恰到好处的节制。他亲手改造的旧物工作间里,每件工具都在讲述物尽其用的智慧,这种生活美学比日本"断舍离"更具东方禅意。

上海交通大学行为经济学实验室的追踪研究发现,长期处于物质过载环境的人群,决策能力会下降23%。陈道明的极简选择暗合科学规律,他的老式钢笔见证过《围城》剧本的批注,磨损的帆布包装过金鸡奖的获奖证书,这些旧物承载的记忆密度,远超任何限量款奢侈品。

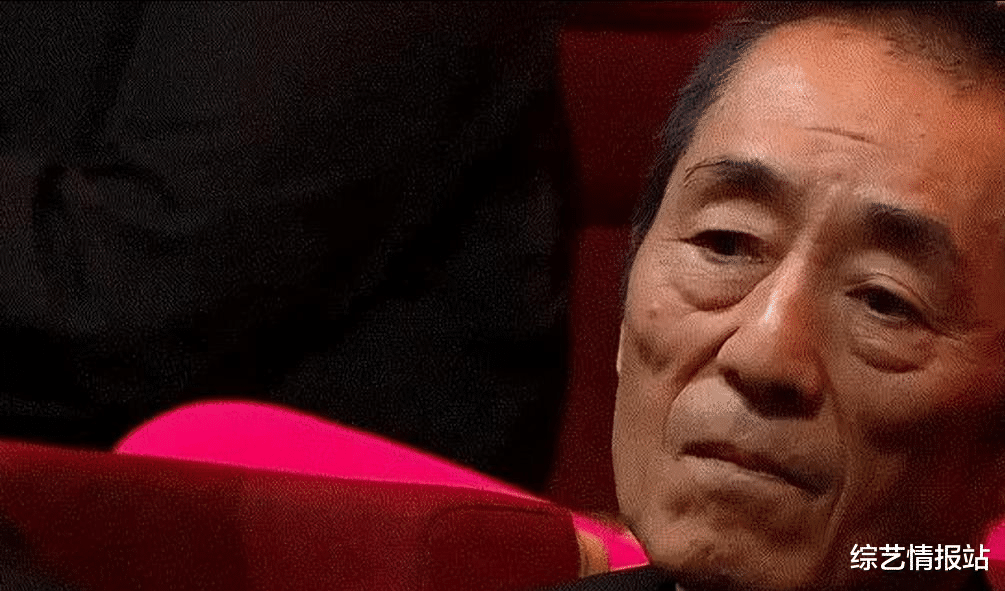

在横店影视城,流量明星们正在争分夺秒赶场拍戏时,陈道明却在为《归来》中陆焉识的一个眼神,与张艺谋反复推敲七个小时。这种近乎偏执的较真,在制片人眼中是"效率杀手",却是斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的当代回响。北京电影学院2023年的教学改革中,已将这种"陈氏工作法"纳入表演系必修课。

面对"塑料演员"的行业乱象,陈道明的批评从来不是简单的道德指责。他担任影协主席后推动的"演员职业认证体系",借鉴了德国戏剧工会百年经验,将即兴表演、文学修养纳入考核指标。这套体系在试运行期间,使青年演员的台词达标率提升了41%。

深圳某互联网大厂的"时间管理达人"王薇,在读完陈道明《做点无用之事》后,开始每周留出两小时练习书法。半年后,她的创意提案通过率反而提升了30%。这个案例印证了麻省理工学院"发散思维培养"理论——看似无目的的休闲,能激活大脑45%的潜在神经链接。

当我们被KPI追赶得喘不过气时,不妨想想陈道明在雕琢木工时嘴角的笑意。他的人生实验证明:在效率至上的坐标系之外,存在另一种价值维度。就像他坚持手写剧本时钢笔与稿纸的摩擦声,这些"低效"的坚持,恰恰构成了对抗异化的温柔力量。

在杭州某科技公司的露天咖啡座,李想关掉了永远在线的钉钉通知。他打开手机相册,那张陈道明白发苍苍却目光如炬的照片,在夕阳下泛着温暖的光晕。远处钱塘江的潮水往复冲刷堤岸,他突然明白:真正的生命质量,不在于追赶了多少浪潮,而在于守护了多少不愿被浪潮卷走的东西。当我们学会在效率洪流中种下自己的精神绿洲,或许就能像陈道明那样,在时光的雕刻中愈发棱角分明。