2024年沈阳某剧场内,霍尊在追光灯下吟唱《卷珠帘》时,台下观众席突然爆发出一阵骚动。有人高举"德不配位"的灯牌,也有人声嘶力竭喊着"我们永远支持你"。这场面恰似三年前那场风暴的余波,将娱乐圈的舆论审判机制暴露得淋漓尽致。

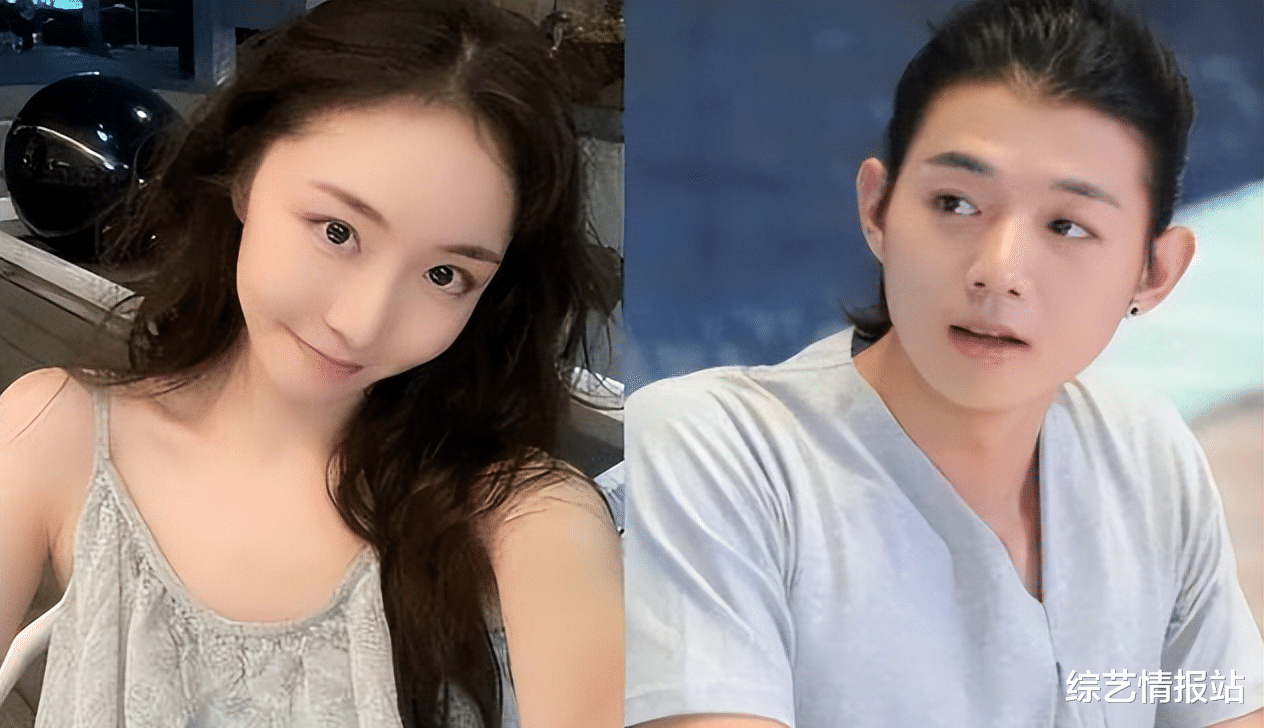

陈露那篇《一个普通女孩的九年》在2021年8月10日晚间引爆微博时,可能连她自己都没料到会掀起怎样的惊涛骇浪。文章发布72小时内,话题阅读量突破28亿次,相当于每个中国网民平均点击3次。这种数据爆炸背后,是公众对"才子负心"叙事模式的天然敏感。从古代陈世美到现代吴秀波,类似故事总能精准戳中大众的道德痛点。

但这场舆论狂欢很快显露出荒诞的一面。当陈露晒出"沪上情欲流"群聊记录时,网友自发组建的"网络判官"团队开始逐字分析,有人用NLP情感分析工具拆解霍尊语言中的"渣男指数",更有技术宅复原聊天记录的时间戳来验证真伪。这种全民侦探游戏般的狂欢,让事实本身变得不再重要。

某娱乐数据分析平台显示,事件发酵期间"霍尊"词条的关联词从"国风"、"天籁"骤变为"渣男"、"伪君子",这种语义场的突变仅用了48小时。更值得玩味的是,在陈露被警方采取强制措施后,舆论并未出现预期中的反转,反而分裂成两个极端阵营,这种认知撕裂至今仍在持续。

霍尊事件暴露了娱乐圈公关体系的致命缺陷。其团队在危机初现时仍沿用传统的"冷处理"策略,殊不知在短视频时代,72小时沉默足以让舆情失控。对比王力宏事件的快速回应,霍尊方错失了至少三个关键应对节点,最终导致代言品牌集体解约时,损失预估达1.2亿元。

这场风波催生了新型的"道德审计"产业链。现在艺人签约前,经纪公司会委托专业机构进行"道德尽调",包括但不限于情感史、社交群聊、消费记录等。某头部经纪公司高管透露,他们甚至开发了"道德风险评估模型",通过机器学习预测艺人未来五年的私德隐患。

但更深远的影响在于公众信任机制的重构。中国演出行业协会2024年白皮书显示,83%的观众表示不再相信艺人"完美人设",更倾向于接受"有瑕疵的真实"。这种认知转变正在重塑娱乐产业,某音乐平台数据显示,"自黑型"艺人的作品点击量比"完美偶像"高出37%。

陈露索要900万"分手费"的争议,撕开了亲密关系中的经济暗流。上海某律所数据显示,2023年涉及明星的婚恋纠纷案件中,67%涉及财产争议,平均标的额达820万元。这些数字背后,是娱乐圈特有的"情感投资"逻辑——很多素人伴侣早期投入被视为风险投资,分手时则要求超额回报。

法律界对此存在巨大争议。中国政法大学某教授指出,现行法律对"青春损失费"尚无明确定义,导致类似案件常陷入道德与法理的拉锯战。值得注意的是,2024年某地方法院在类似案件中首次引入"机会成本"概念,将原告放弃的事业发展纳入赔偿考量,这或许会成为未来的判例方向。

事件还催生了新型的"情感契约"服务。某高端律师事务所推出的"艺人恋爱协议"服务,将感情存续期间的经济投入、隐私保护、分手补偿等条款标准化,收费标准高达20万元/份。这种将情感关系商业化的趋势,正在改写娱乐圈的游戏规则。

当我们在霍尊演唱会现场看到对峙的粉丝与抗议者时,或许该思考更深层的问题:在这个人人都有麦克风的时代,我们究竟需要怎样的舆论监督?某社会学家提出的"理性共情"概念或许值得借鉴——在追求正义的同时保持审慎,在宣泄情绪时留有余地。毕竟,每场网络审判的雪崩,都可能是下一个无辜者的寒冬。

霍尊事件留下的最大启示,或许在于提醒我们:娱乐圈的每次舆论地震,都是检视社会道德水位的机会。当我们学会在激情与理性之间寻找平衡点,才能避免让每个情感故事都变成血腥的斗兽场。毕竟,在数字时代的镁光灯下,没有人能永远完美,但我们可以选择更文明的围观方式。