2023年9月,赵丽颖微博主页突然出现一则"假新闻"的指控,配图是某电影媒体关于其新作的深度报道。这个看似普通的辟谣动态,却在48小时内演变成涉及影视公司、宣传团队、媒体机构多方角力的舆论风暴。当我们拨开"乌龙事件"的表象,会发现这实际上是数字时代明星个人IP管理困局的典型样本。

_演员在社交媒体时代的身份焦虑往往被流量数据遮蔽(示意图)_

事件发酵过程中,有个细节值得玩味:赵丽颖辟谣的报道中,80%内容确实来自制作特辑的二次创作,仅有20%存在"采访主体模糊化"的问题。这种内容生产模式在影视宣传中已成常态,据《2023中国影视营销白皮书》显示,76.3%的娱乐报道存在事实要素重组现象。平台算法更青睐具有话题争议性的内容,导致媒体在"客观报道"与"流量密码"间不断走钢丝。

这让人想起张雨绮2022年的类似事件。她在直播中怒怼某时尚杂志"编造专访",事后却被扒出确实接受过文字访谈。这种认知错位背后,是明星团队与媒体间心照不宣的"内容置换"潜规则——用模糊的授权边界换取传播声量。但当艺人亲自打破这种默契时,精心构建的传播链条就会瞬间崩塌。

"我的微博当然要自己发,这是我和粉丝最直接的对话通道。"赵丽颖在2021年某访谈中的表态,此刻成了极具讽刺的注脚。艺人工作室负责人李敏透露,现在超七成顶流明星的社交账号由团队代管,像赵丽颖这样坚持自主管理的"在85花中绝对是异类"。

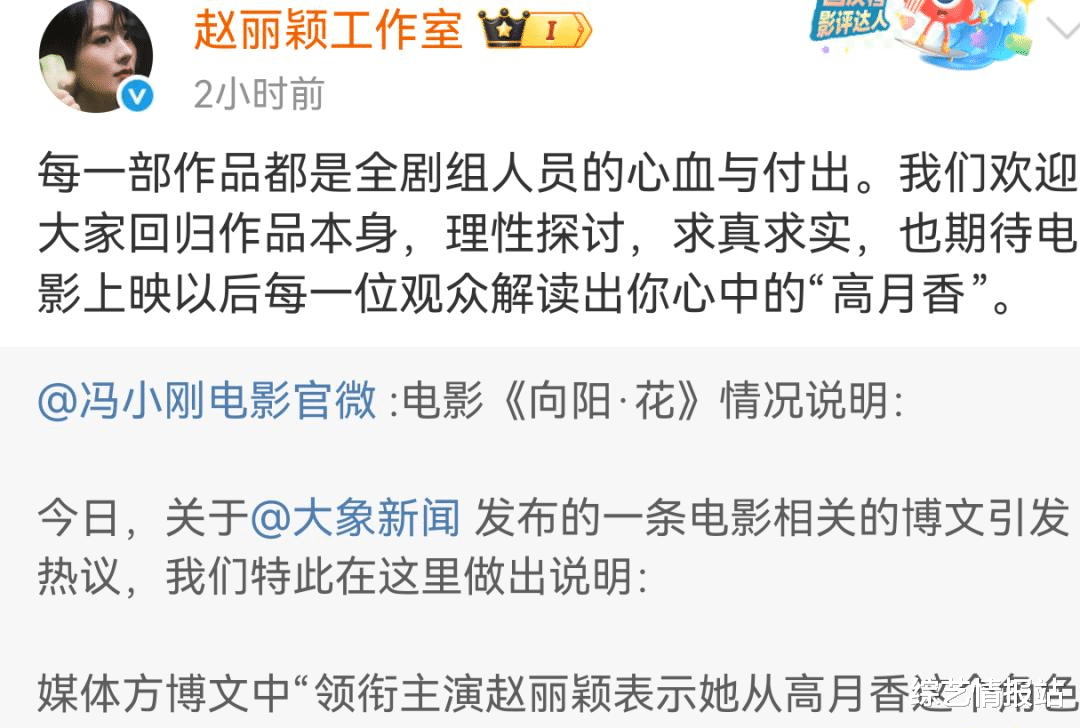

这场风波最戏剧性的转折,是冯小刚电影官微的"救火声明"。声明巧妙地将责任转嫁给"第三方物料供应商",既保全了媒体颜面,又为艺人留下台阶。这种教科书级的危机公关,却暴露了更深层的行业痼疾——内容生产链条的过度延伸正在稀释责任主体。

清华大学新媒体研究中心的最新研究显示,明星相关内容的制作已形成包括艺人团队、宣传公司、媒体平台、数据公司在内的12个环节链条。每个环节都在进行信息加工,导致最终呈现的内容就像"传话游戏"的产物,与原始信息产生难以追溯的偏差。

赵丽颖的遭遇绝非个案。王菲曾在微博直接晒出某音乐颁奖礼的"黑幕清单",导致三家主办方公开道歉;胡歌更因深夜发文质疑剧本改编,引发制片方股价波动。这些案例共同指向一个事实:当明星跳出团队设计的"安全区",其个人表达就像投入湖面的石子,必然引发不可控的涟漪效应。

信任重构的艰难跋涉事件平息后,赵丽颖超话里出现大量"姐姐真刚"的声援帖,但豆瓣八卦小组的嘲讽帖也在同步增长。这种舆论场的割裂景象,折射出公众对明星话语权的复杂心态。中国社科院《2023网络舆情报告》指出,网友对艺人亲自发声的信任度(43.2%)反而低于工作室声明(57.8%),这种"官方崇拜"现象在娱乐领域尤为突出。

但硬币的另一面是,越来越多观众开始厌倦精心设计的人设。青年文化观察者陆琪指出:"Z世代推崇'真人感',他们能接受偶像犯错,但不能接受虚假。"这解释了为什么赵丽颖虽然遭遇群嘲,其微博粉丝数却在事件后增长87万——或许正是这种"不完美真实"击中了年轻群体的情感需求。

影视宣传从业者王浩透露,现在已有平台在测试"星源认证"系统,用区块链技术追溯内容源头。这种技术手段能否重建信任尚未可知,但至少说明行业开始正视系统性危机。就像淘宝当年用"买家秀"破解电商信任难题,娱乐产业或许也需要类似的机制创新。

结语当我们讨论赵丽颖的"辟谣翻车"时,本质上是在审视数字化时代的名人身份困境。在巴黎时装周惊艳全场的造型,可能出自造型师团队之手;微博上犀利的社会议题评论,或许来自公关团队的策划。当明星试图撕掉这些"数字面具"时,等待他们的可能是掌声,也可能是更猛烈的舆论风暴。

这场闹剧最终以冯小刚电影官微的声明画上句号,但留下的思考远未终结。下次当你看到明星亲自下场"怼媒体",不妨多问一句:这究竟是率真人格的展现,还是精心设计的表演?在虚实交织的社交媒体剧场,或许我们都在不自觉中成为了共谋者。