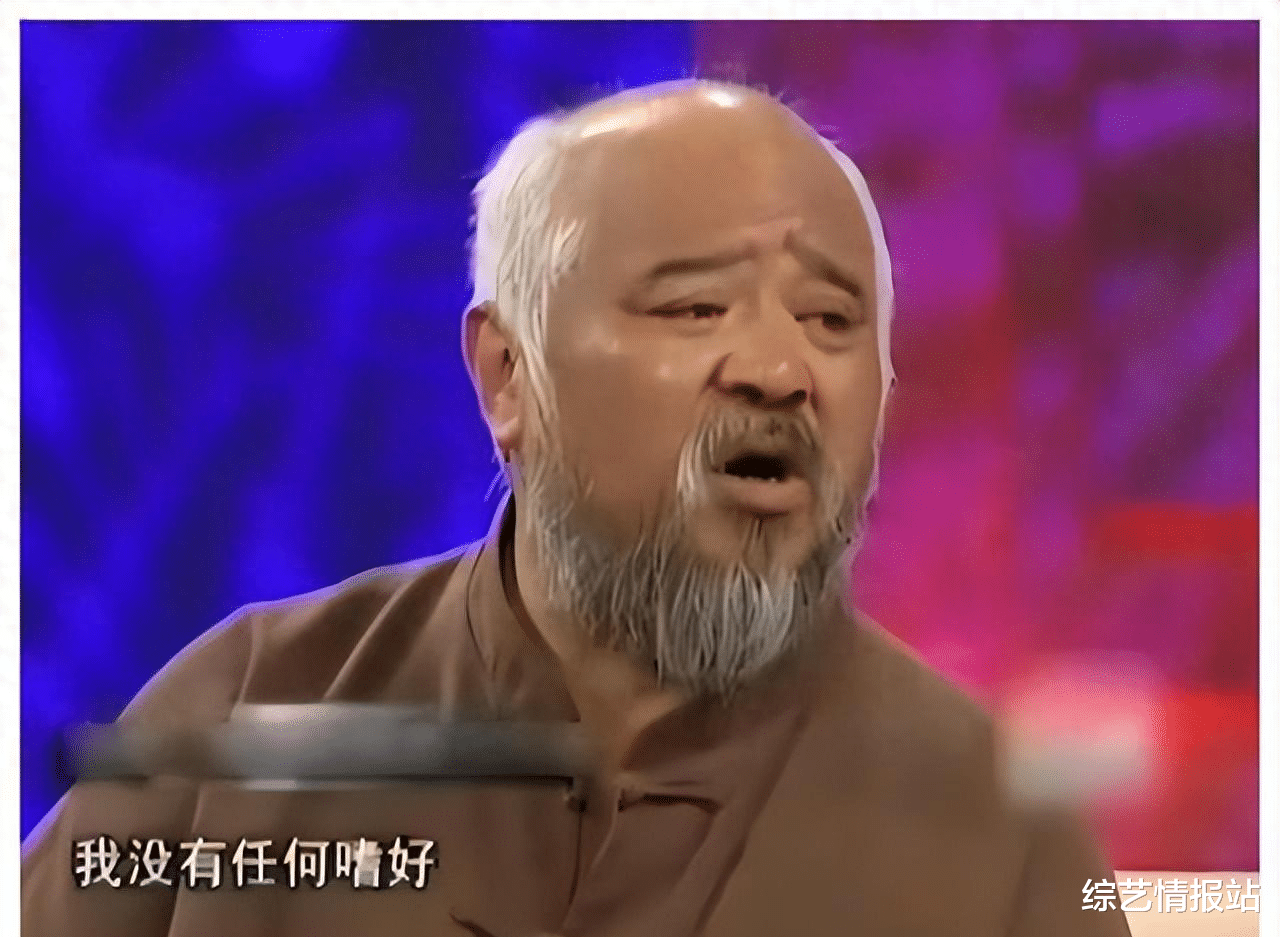

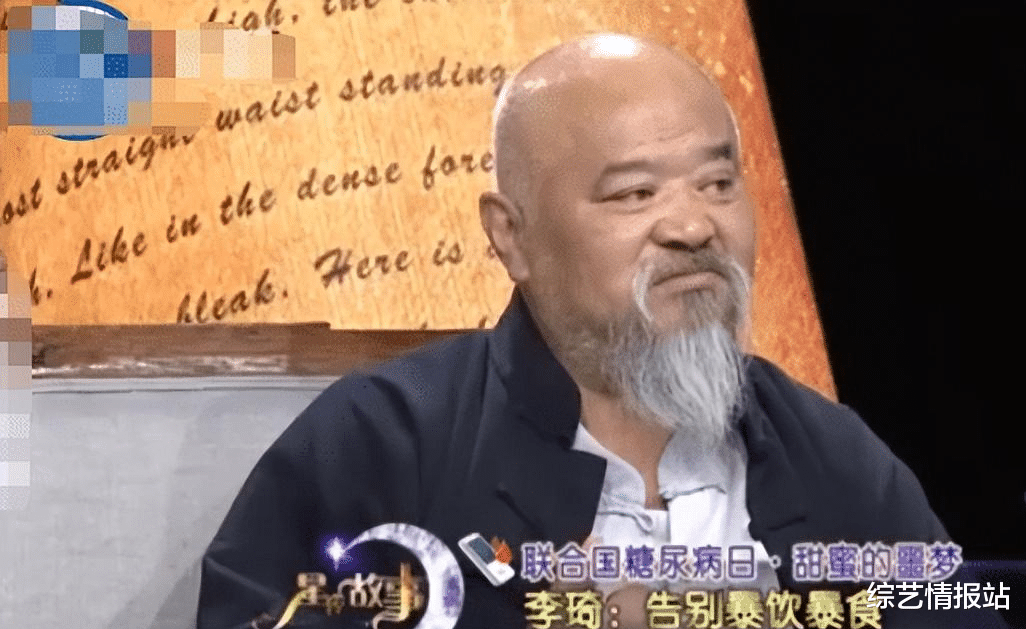

北京东三环的深夜里,急救车蓝光划破影视基地的夜空。68岁的李琦躺在担架上,手里还攥着喝剩的半瓶二锅头。这个画面,像极了他在《东北一家人》里扮演的牛大爷——永远醉醺醺,永远不服老。只是这次,监控器上跳动的数字不再是剧本设定,而是真实的生命体征。

在抖音直播间里,"朋克养生"正成为流量密码。年轻艺人左手端着保温杯泡枸杞,右手举着电子烟吞吐云雾,弹幕里飘过清一色"真实""接地气"。这种矛盾的生活方式收割了2.3亿次播放量,却在无形中构建起危险的认知范式:健康可以像美颜滤镜般随意切换。

李琦的故事恰似这种畸形审美的终极形态。三十年喝空三个酒厂的壮举,在短视频平台上被剪辑成"你大爷永远是你大爷"的爆款素材。当网友戏称他是"移动的人体酒精检测仪"时,某三甲医院消化内科的数据库里,30-40岁酒精性肝硬化患者数量较五年前激增217%。

这种割裂在横店影视城具象化为荒诞场景:道具组每天要准备200公斤的"养生套餐",而演员休息室飘出的烟圈能把烟雾报警器逼到失灵。某流量小生去年被拍到边吸氧边熬夜拍戏,粉丝控评文案竟是"哥哥为艺术献身好励志"。当健康危机被包装成奋斗勋章,谁还记得那个在片场咳出血痰的老戏骨?

在李琦的回忆里,1980年代的北京地下通道弥漫着二锅头的辛辣。那时他还是个住桥洞的龙套演员,五块钱的散装白酒既能暖身又能镇痛。这种集体记忆在特定代际中形成隐秘共鸣:调查显示,55岁以上男性艺术工作者中,62%将酗酒归因为"行业传统"。

这种文化惯性在名利场中异化成权力符号。某次酒局上,导演把茅台倒进醒酒器宣称:"能喝半斤喝八两,这样的演员要培养"。这种扭曲的"酒桌考核"催生出魔幻现实——某选角导演透露,他们评估演员"敬业度"的指标里,"单次饮酒量"竟占15%权重。

更值得警惕的是代际传递效应。某表演院校的调查数据显示,表演系学生吸烟率高达38%,远超同龄人平均水平。这些年轻人理直气壮地引用前辈语录:"李雪健老师抗癌期间还坚持拍戏,我们抽根烟算什么"。健康伦理在艺术至上的大旗下节节败退,形成恶性循环的莫比乌斯环。

转机出现在2022年的寒冬。李琦在ICU醒来时,看见护士正用他当年获奖的影视片段做护理教学视频。这种时空错位让他突然顿悟:银幕上的生龙活虎终究是数字影像,而真实的生命只有单程票。

这种觉醒正在引发行业地震。中国影视工作者协会最新出台的《从业人员健康管理指南》,首次将"连续工作时长"和"工作环境空气质量"纳入行业标准。更令人振奋的是,横店最近出现了全国首个"清醒片场"——采用数字替身完成醉酒戏份,演员不必再硬灌真酒。

年轻一代用科技重构健康边界。某新生代导演开发出"虚拟宿醉"系统,演员戴上VR设备就能模拟酒后状态,拍摄效率提升40%的同时,肝脏负担归零。这种创新正在改写行业规则:去年金鸡奖新增"健康创作奖",获奖剧组全员佩戴智能健康手环工作。

结语在798艺术区的最新展览上,李琦的八千个空酒瓶被铸成不锈钢雕塑,题名《生命容器》。每个瓶口都嵌着LED屏,滚动播放着戒酒患者的生命故事。这个充满赛博朋克感的装置艺术,恰似我们这个时代的健康寓言——当养生不再是个人修行,当健康成为集体创作,或许我们终将找到艺术与生命的平衡支点。

看着展厅里年轻人举着无醇啤酒拍照打卡,忽然想起李琦最近在直播间说的金句:"以前觉得戏比天大,现在明白没有好身体,再大的戏都是哑剧。"这话糙理不糙,不是吗?当健康观念完成代际更迭,或许我们真能看到老戏骨给重孙子发红包的那天。毕竟,人生这场大戏,谁不想演个满堂彩呢?