强汉在走上巅峰的过程当中,急需解决国家内部的纷争,诸侯王的势力就是阻挡强汉富强的原因之一。

为了解决这座大山,汉武帝别出心裁的推出了推恩令。

这道国策在历史上被誉为光明正大的阳谋,甚至,是那种没有办法破除的阳谋。

既然推恩令有如此好处,那为什么唐朝时期没有被采用,哪怕是明朝也没有被启用?

这背后有什么样的原因?乃至后世藩王还嘲笑推恩令是天方夜谭。

汉朝推行推恩令之背景

众所周知,汉朝建立之后,刘邦个人觉得秦皇所实行的郡县制是导致秦二世而亡的重要原因之一。

宗室的力量在全国范围内被无限的削弱了,家天下一旦有事,宗室终是有心也无力。

所以,分封制势在必行。

但刘邦的小聪明也使他明白,一味地推行分封制会导致七国再现。

基于刘邦个人的分析,单一执行某一种体制都是行不通的,与其单腿蹦跳,不如两条腿同时走路。

他提出了郡县制与分封制并行的双轨制度,不过,刘邦的内心当中还是偏向分封制的。

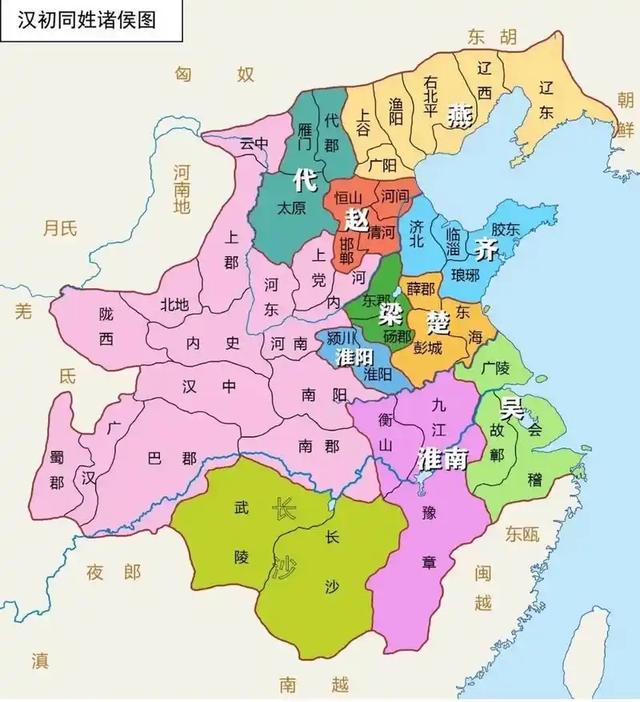

汉初,全国被划分成了53个郡,宗室藩王以及异姓诸侯占据了其中的38个郡,剩下的15个郡才直归中央管辖。

只看数量就已经清楚分封与郡县孰重孰轻,38个诸侯王名义上统归中央,但随着时间的流逝,他们逐渐成为独立中央之外的割据势力。

这种尾大不掉的局面威胁到了汉朝的存亡,国家似乎又要重新进入春秋战国时代。

在此背景下,文景帝开始实施削藩,白马之盟、左官律法等各种削藩策略轮番上演,但效果微乎其微,最后还爆发了七国之乱。

等到了武帝时期,在主父偃的谋划之下,一个新的制藩策略出台了,这便是推恩令。

汉朝时期的诸侯往往占据一郡、数郡之地,土地、人口、军事全部掌握在诸侯手中,且享有世袭罔替的资格。

在推恩令之下,这一特权被打破了。

除嫡长子外,所有的子嗣皆可继承王国内部的土地、人口、以及军队。

在这样无限的推恩之下,出现了中山靖王之后,刘备卖草鞋的结局。

分封制名存实亡,武帝没有费多大功夫就拿下了几代帝王不曾解决的国家隐患。

施行推恩令的前提推恩令是阳谋,这一点是毋庸置疑的,但提出和执行却是两个事情,甚至可以说执行才是推恩令能够发挥作用的关键所在。

武帝之所以能把推恩令贯彻到全国各地,最重要的一个原因就是中央保持了对诸侯各国的军事优势。

景帝时期,经过七国之乱,诸侯当中个头最大的7个诸侯被景帝收拾的差不多了,武力值也在中央的持续打击之下趋于萎缩。

到了武帝时期,经文景之治汉朝中央所积攒的实力已经远远凌驾在各诸侯国之上,哪怕各诸侯国全部联合起来,也无法与中央匹敌。

在这样的大背景中,推恩令的执行得到了中央军事力量的有力保障,谁胆敢拒绝推恩令,那么到来的就不是文官而是武将。

这才是推恩令得以执行的关键所在,缺乏实力等级差是无法推行推恩令的,哪怕它是阳谋,诸侯国也可以不买账。

唐朝割据势力对推恩令的耻笑

晚唐时期,唐朝的割据已经到了一发不可收拾的境地,藩镇已经成为实质上的国中国。

但唐朝中央对此却束手无策,想要把推恩令拿出来,对于各地藩镇来说丝毫不起作用。

虽然中央与地方之间的实力有了等级差,但这种差距是以中央弱、地方强为背景的。

宪宗时,中央的军事实力已经被无限侵蚀了。仅有的神策军虽有10多万,但面对地方藩镇时就显得十分渺小了。

仅仅是河北三镇所组成的军队就不下20万,节度使换了一茬又一茬,57个人当中也只有4人是通过唐朝中央委派的,其余全部是藩镇自决的。

这样的实力差距想要推行推恩令无疑是天方夜谭,藩镇之主会嗤之以鼻,甚至会将这种阳谋视作是对藩镇的挑衅。

至于明朝时期,朱允文为什么不用推恩令,那是因为明朝的藩王与汉朝、唐朝有着明显的不同。

明朝之藩王只保留称号,地方管辖权全部在中央掌控,哪怕是军队也只允许保留王府卫队而已。

至于朱棣同样是这样,他之所以能够造反,那是因为他曾在北境领导过北伐,军队当中的呼声较高。

此时的军队与燕王府是两回事,能够跟着朱棣造反完全是朱棣的个人威望所致,并非是藩王之因。

推恩令在朱棣的身上剥夺不出土地、人口,以及军事,因为这些他压根就没有。