1945年8月,二次大战在日本的投降之下也宣告结束,但关于如何制裁日本,却一直是盟军在激烈讨论的。

8月30日,随着麦克阿瑟的到来,处置日本的事情也随之而来。

政治、经济、文化,乃至军事都需要盟军作出决定,其中,也涉及到了日本军国主义思想的标志靖国神社。

以日本人当年打击麦克阿瑟的历史为背景,麦克阿瑟势必要铲除日本,可事情的发展并没有随着这一背景进行,反而出现了转折。

关于如何处置靖国神社,盟军总部提出了各种方案,受日本打击过的军官要求直接砸毁、烧毁靖国神社。

美国政府则希望把它建成纪念馆一类的场所,宗教人士则提出可以摘除它的宗教色彩,改成追悼设施。

起初,麦克阿瑟作为军人比较支持军官们的态度,可最终结果却发生了转变。

不仅靖国神社没有被砸了烧了,就连它的宗教色彩也被保留了,甚至成了战犯们的集中地。

至于为何这样做,一份盟军总部的解密文件给出了答案。

8月30日,巴丹号飞机平稳地降落在了厚木机场,兴高采烈、志得意满的麦克阿瑟,口里含着标志性的雪茄烟走出了飞机。

在他踏上日本国土这一刻,他成功把天皇和7500万日本人踩在了脚下,开始了自己人生当中最辉煌的一段旅程。

一系列的处置措施也随着麦克阿瑟的到来公之于众,其中,有一条事关日本靖国神社的处置原则。

在这项政策当中,美国强硬的要求日本必须停止所谓的神道,消除军国主义,铲除极端主义。

而这一切的矛头,直接对准了靖国神社。

按照美国军官们提出来的建议,麦克阿瑟毫不犹豫的从盟军当中调派了100名美国大兵,浩浩荡荡的挺进了靖国神社,准备将其付之一炬。

日本虽然战败了,但他们的野心从来没有停止,军国主义更不会消失。

对于美国人的行动,日本人害怕极了,害怕就要有反应,特别是那些军国主义分子纷纷露出了獠牙。

东条英机继续做着临死前的挣扎,要求日本军队无论如何要保证靖国神社的存续。

为此,日本军界、政界,甚至宗教界纷纷开始了活动。

首先是负责神社的横井时常跑到了盟军总部,开始游说宗教科,利用盟军当初的宗教自由,横井把神社伪装成了宗教庙宇,名字都想好了,就叫靖国庙宫。

为了增加说服性,他还打算在靖国神社附近设立音乐厅,美术馆,广泛招纳学生前来学习游学。

企图以这样的方式掩盖靖国神社的本质,这套方案最终也骗过了宗教科,负责人巴斯愿意为他提交盟军总部。

有了这份倡议之后,日本军队方面也开始了小动作,他们打算组织一次大祭,让美军高层看一看日本人的“良苦用心”。

这次大祭主打一个招魂,要招魂自然是那些日本侵略者,鉴于盟军内部的分歧,日本人的大祭被允许了。

日本人的想法也十分简单,一来是趁靖国神社没被禁止之前,为战犯们招魂。

二是想通过这次大祭,向美国人展示他们的良好风貌。

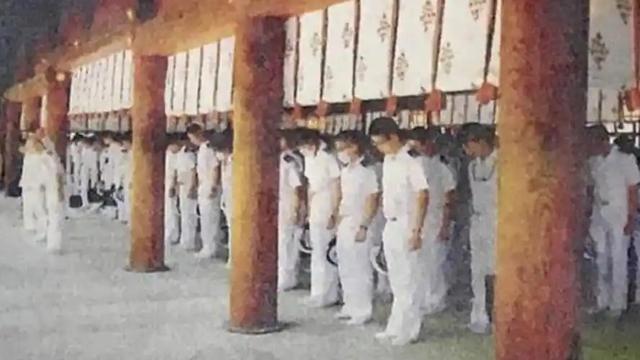

1945年11月20日,在二次大战刚刚结束不久的时间,日本竟然操视起了靖国神社的祭祀活动。

这次祭祀的规模十分庞大,不仅人数有3万,就连裕仁和币原首相都一同到场了。

日本是善于伪装的,他们不再穿军服,而是通通换上了西服,以这样的方式昭示与西方的融合。

这次祭祀的确起到了关键作用,因为盟军总部特别是麦克阿瑟被他们骗过了。

活动结束还不到一个月,从麦克阿瑟的口中颁布了448号命令,靖国神社允许存在。

但中国和苏联的反对态度是坚决的,美国方面不得不采取各种措施,将靖国神社的地位一降再降。

从国家层面,直接改成了宗教团体。

可靖国神社的作用没有改变,依然是军国主义的土壤,更是甲级战犯供奉的罪恶之源。

至于当年美国为何允许靖国神社的存在,通过后来揭秘的文件来看,一是怕激怒日本人,保留这个神社可以让日本更加听从美国人的指令。

二是在冷战期间,他们需要日本筑成防波堤,防止苏联在东亚地区蔓延。

可以说现如今的日本改造不彻底,完全出自美国人的手笔,是美国纵容了战争的隐患。

与其说日本是军国主义罪恶的根源,倒不如说美国才是那个穷凶极恶的凶手。

但美国的所作所为在一定程度上也解释了二战并没有结束,至少在处理日本问题上,波茨坦公告依然有效。

毕竟,日本没有按照公告完全去除军国主义。