1949 年,新中国宣告成立,北京这座悠悠千年的古都迎来了史无前例的发展契机与严峻挑战。

三千多年建城史、八百多年建都史使得北京格外引人注目,风雨沧桑间让它蕴含了深厚凝重的历史文化底蕴。

而作为新中国的首都,它也面临着现代化发展的急切需求,如何打造一座新的国都是全国人民的头等大事。

当然,如何在守护历史文化遗产的同时达成城市的现代化转型,成为彼时城市规划者们亟待解决的棘手难题。

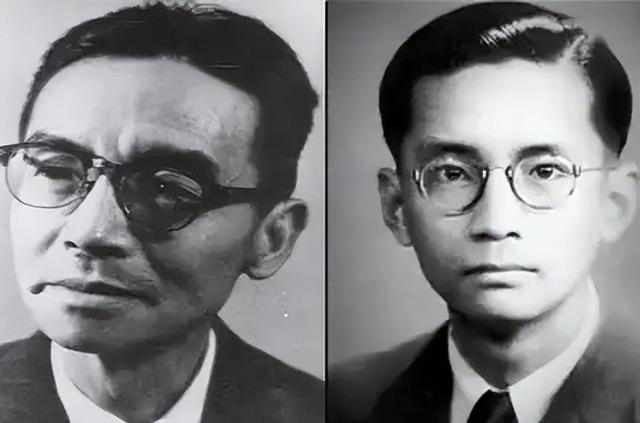

恰似完美的梁陈方案在如此的背景之下,梁思成与陈占祥两位建筑大家提出了恰似完美的“梁陈方案”。

在这篇洋洋洒洒的方案里,两位大家志在留存北京旧城,将其视作历史文化保护区,与此同时在西部另行开辟新区,构建现代化的行政中心。

二人一致认可,北京旧城乃是中国古代城市规划的典范之作,拥有完备的城墙、城门、宫殿、庙宇、胡同以及四合院等建筑,这些皆为中华民族的珍稀遗产。

如果改造升级,必然会遭受破坏,到时便无可挽回了。

为避免这样的悲剧,必须有一套新的改造方案:在北京施行旧、新双城建设。

旧城即为北京古城,在古城内部只进行修缮,不进行拆除。

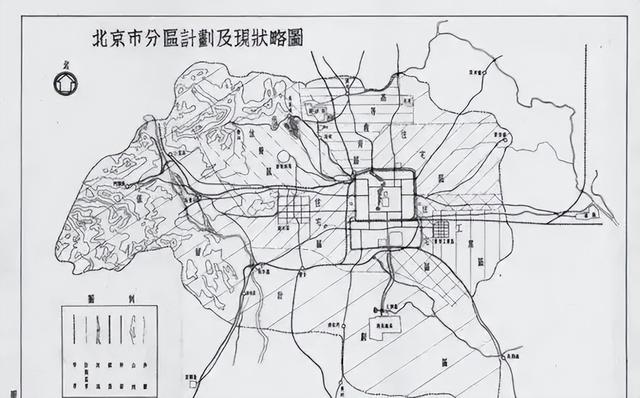

至于新城则是另选地址,建设北京的行政、生活、娱乐、文化设施,把它与旧城严格区分开来。

至于新城的地址则放在了公主坟以东、月坛以西一带。

两人对于旧城与新城也作出了合理的规划,尽最大努力保留旧城的风貌,同时,以现代化城市发展的基本要素来建设新城。

这份看似完美的改造方案极大地保留了古建筑与现代化的结合,但最终它没有落地,只是被束之高阁。

未被采纳的原因以现代人的眼光来看这份方案是最值得使用的,无论是对北京,还是对国家来说,都是一套近似完美的设计。

哪怕是放在当时的大时代里它也能够引起足够的重视。

可这套恰似完美的方案却有一个致命的缺陷,那便是没有考虑当时的具体环境。

经济、政治,以及当时国人的思想严重束缚了方案的实施。

如果以这套方案执行,不要说新城建设了,就连古城内部的文物修缮、保存都是一笔巨大的开销。

如果再按照现代化的要素进行新城建设,那么,这项财政支出将是一个天文数字。

可当时的中国刚刚立国,国民生活穷困潦倒,国家更是如此。

当时一年的财政收入不过才62亿元,用这点钱想办如此大的事,简直是天方夜谭。

除了经济方面的考量以外,政治也是决定这套方案没有被采纳的重要原因。

苏联专家在当时指导着全国的建设,北京城的改造也在他们的任务当中。

所以,他们坚定地提出了北京改造应以旧城为主,这样不仅可以高效地掌控这座城市,更能节约成本。

最关键的是,能体现工人阶级在旧社会当中的地位与力量,这样的观点与当时的口号是相通的。

另外,国人的观念以及执政者的思想也是局限该方案落地的重要因素之一。

那年头,人们对现代化的理解无非就是高楼大厦,至于建设过程当中的古文物、古建筑就不那么重要了。

这套方案也只不过有限的知识分子当中得到了呼应,广大人民群众对此不太认可。

在此方案被否决之后,北京的发展也果如苏联方面的指导一样,开始以旧城为主,进行大刀阔斧的拆迁、建设、改造。

现在,北京的发展有目共睹,取得的成绩更是空前绝后。

仅一座京城就在24年创造了近5万亿的生产总值,容纳的人口更是高达2200万。

可由此带来的问题也是触目惊心,城市病在这座城市当中显现出来。

交通拥堵是最令人头疼的问题之一,每天通勤时间都在一小时之上,环境问题也是如此突出。

虽然它是拥有世界文化遗产最多的城市,但与之前相比较相去甚远。

如果“梁陈方案”被采纳,北京会是怎样一番场景?

如果“梁陈方案”被采纳,北京会是怎样一番场景?这种新的场景可能会体现在4个方面。

第一方面,旧城的样貌会保留下来。

现如今,断续存在的古城墙将会连成片,形成体系,旧城内的古建筑更是会焕然一新。

从里到外透着古色古香,那时它才是一座真正的历史名城。

第二方面则是新城的建设将更加的充满现代化气息。

按照方案的设计,围绕着旧城东西南北4个方向分别具有不同的职能。

西侧是行政,东侧是工业,北侧则是文化教育,至于南侧则为交通枢纽。

城市功能划分明确,不会形成交叉与混乱,这样可以提高效率,也可以方便居住。

如此以来,在交通、环境方面展现出的新样貌要比如今的城市发展更加合理与科学。

届时,新旧双城共同存在,一面是古文物与皇家建筑,一面是科学高效的现代化新城。

第三方面是在生态环境上的改观。

当下,雾霾成为了北方的健康杀手,但在此方案的规划当中,首都的绿肺功能将更加完善与强大,公园、绿地,乃至湿地的存在,会使北京的城市风光、空气质量得到优化提升。

第四方面则是文化底蕴得到激发。

北京的历史体现在文化上,如果旧城得以保存,那么,它的文化底蕴将会更加深厚。

深厚的文化底蕴必然带来人文素质的提升,更有利于城市旅游业的发展。

上述方面虽然不能全部概括方案所带来的好处,但无限的畅想必将能成为现实,可惜它却淹没在了历史的长河当中。

结语时间,已经被历史的长河裹挟着滚滚向前,一去不返,梁陈方案亦是如此。

我们在痛惜完美方案的错过时,也不能以现在的眼光去批判当时的选择,毕竟环境变了,观念也会改变。

但应从这件事吸取教训,经济的发展不是以历史与环境的妥协为主的,而是应量力而行,德才兼备。