很多人对医院的感觉是啥都不干,先要花钱检查一遍,太黑了。

其实住院做全面检查这事儿,除了要作为医生诊疗的依据外,还是医保报销的重要凭证。

简单说是你要住院了,医生需要根据你的检查报告给你安排分组。

以前患者住院,是按治疗项目付费,治疗的项目越多医院的收入越多。

这种模式容易出现“过度医疗”。

从2019年起,国家医保局开始实施按病组对病人进行管理,就是DRG模式。

病种DIP,则是在DRG的基础上再进行精分。

每位病人被划入不同的疾病分组,每组对应固定的医保结算金额。病人被划到哪一组,就意味着医院最后能够从医保局拿回多少钱。

接下来,我就给大家介绍一下这个DRG付费系统。

DRG源于美国,然后在全世界推广开来,主要用于医保控费。

我们国内的DRG付费系统里,参考标准是该医院近三年来治疗该疾病的平均费用。

再结合该地区,因为目前医保的统筹在市一级啊,该地区范围内的其他医院治疗该疾病的总平均费用。

两者结合之后得出来的,就是医保局核定的结算金额。

这个金额每一年都会有动态调整。

全市的医保基金池子就那么大,各家医院是凭本事抢钱。

如果A医院的DRG超支太多,就等于是在给其他家医院打工;

如果A医院为了赚医保的钱,把这个病组的费用控制的太低。

根据三年平均费用的计算原则,第二年这个病组的拨款就会变少。

所以说这种规则的设计下,医院最理想的状态就是,每个病人的住院费用能够控制在该病组额度的95%到100%之间。

原理说完了,咱们说一说具体的临床操作。

DRG付费系统的设计初衷,是将复杂的临床诊疗尽可能标准化,设立一个平均的支付标准,保证患者得到合理、必要的治疗。

但在临床上的矛盾在于,不可能每个人生病的情况都能被框在标准内。

以产科为例,处于妊娠状态的患者很容易被分到妊娠组。实际上孕妇自身的基础病,比如心脏病,这个医疗费用会更高。

如果把孕妇分到妊娠组并不合理,医保核定的费用也会少很多。

在这种情况下,医院收治的病人,一个不小心很可能就赔钱了。

根据统计,医院的血液科、肿瘤科、康复科、ICU等科室的相关病组,普遍处于长期亏损状态。

因为DRG结算只发生在医院和医保部门之间,超出来的部分不可能找患者要,医院层面就要自己承担。

这时候医院会将亏空分到各个科室,科室再分到医生头上,最终需要由医生们来补这个窟窿。

活儿干的越多就赔的越多,医生们肯定不傻啊,要想办法进行规避。

这时候会出现两种现象:

一种是医院将费用转嫁至院外。

比如住院过程中,医生要求患者在院外自费购买某款治疗药物,导致患者的实际负担增加。

还有一种是患者15天出院。

比如有中风的脑梗病人,基本是在医院里康复治疗。这时候按照指导去诊疗,患者呆上十几天,医院就开始赔钱了。

所以医生会建议患者出院。

此时你就要多问两句了,如果我出院了,还能再住院吗?中间的间隔需要多长时间?

事儿,就是这么个事儿。

说了这么多是什么意思呢?

没有任何一个政策是完美无缺的。

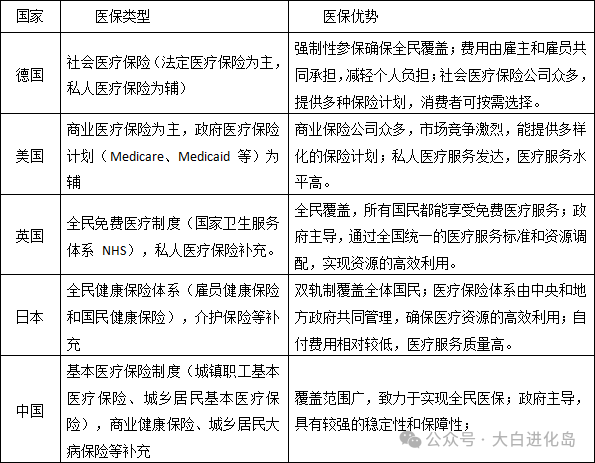

相对于让人热血澎湃可望不可即的全民免费医疗,目前的医保DRG、DIP付费,是医保控费控制过度医疗的最好办法之一。

出院了一个月内不能再住,还有dip会耍流氓,某一个病分值基本是固定的,但每一分的点值是浮动的,哪个月的病人暴发,点值就低,就是医院的责难

我就想问一下,谁的病是按标准得的?一群崇洋媚外的🐕。

一次只能看一种病,15天都是多的,外科感觉七天都得出院

医保局发言人对外发言说,从来没有限制住院时间,从来没有限制用什么药,也从来没有限制用多少钱。这些限制规定都是医院私下制定的。

妈的,医生不仅要学会看病,还要学会计!奇葩!

哪怕没drg时候 上面评判一个医院好不好 平均住院天数就是一个重要指标

14天出院的规定新农合实施时就有了,而且那是卫生部门制定的,跟医保DRG付费没有什么关系……

今年drg可以比去年低哦

今年drg可是比去年低哦

是的,医保说的没错,医保从来都没有说患者15天必须出院,但它也不会告诉患者,它们考核医院的指标,有一项叫平均住院日。

不是真的,有可能是10天

救治生命,维系健康。 生命有价,健康有价。

以前不都是这样吗?除非是特殊情况,一般病医院时间不超过两周!

不是!大部分一周左右就出院了[得瑟]

一定要遵守发展规律。

人家没有明说[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

住了7天,血糖还没控制好,就开始赶人了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

假的,3天就得走人

小手术七天

在武汉协和是7天