几年前一次意外,我从高处跌落,在瞬间的剧痛的对比之下,之后的疼痛会让人产生一种并不严重的错觉,尽管被抬上救护车之后就被告知可能是并不轻的骨折,但在去医院的途中依然抱着仅仅是个小问题,休息几天就好了的幻想。

在膝盖粉碎性骨折的诊断下,我也只能接受必须要手术的现实。原本以为治疗会朝着减轻痛苦的方向进行,可事实证明,这想法还是太天真了。在手术后从麻醉效果中清醒过来的那个夜晚,我体验到了人生中最彻底的痛。

疼痛像爱因斯坦理论里的引力一样,具有扭曲时空的效果,当然,这一切只是发生在承受疼痛人的意识里。持续不断的疼痛侵袭之下,度日如年不再是个形容词,每一秒都有着千斤般的沉重,一切试图对抗这个沉重的努力,都会让它变得更重。闭着眼忍受着时间的折磨,自以为足够长的时间再看一下表,也不过一分钟而已。

唯一的庆幸就是,不管如何,疼痛就像生命一样,你知道它早晚会过去,剩下的问题,就只有不断被扩张的承受能力。接下来的日子,除了对自己的关注之外,也知道了同病房的病友,有的人是因为之前骨折没有长好,只能再“回炉”,敲开搭错的骨骼,重新给他们规划成长路线。

这个经历也不过前后一周的时间,我却用了大概两年的时间去用身体对抗以及处理情绪,想象一下,如果有一个人一生都在这种痛苦的反复中度过,那将会是一种什么境况?

一位身材瘦小的墨西哥女子,不仅用全部的精力对抗了超过我曾体验过的百倍的痛苦,还成为了可能是20世纪最具传奇色彩和影响力的艺术家,她就是弗里达·卡罗。

身体

弗里达出生在1907年的墨西哥,父亲是一位有匈牙利犹太血统的摄影师,生于德国;母亲则是西班牙与美国印第安人的后裔。弗里达的名字里,包含了五位圣人的名字,并且“Friede”一词在德语中有和平的意思,但弗里达却用一生在不断颠覆着她父亲寄于名字里的希望。

6岁的时候,弗里达跟父亲一起去公园散步,不小心被树根绊倒,原本以为只是小伤,但第二天右脚就无比剧痛到无法起床。这是弗里达人生中第一次大的痛苦经历,而且是最持久的一次,小儿麻痹症的影响几乎伴随了她的一生。逐渐萎缩的右腿,让她被同龄的孩子称为“瘸子弗里达”,但这也激发了弗里达性格中的刚毅,她并没有默默的承受,而是不断地用各种办法回击。

然而命运没有打算就这样放过她,弗里达刚刚过完18岁生日的时候,悲剧再一次降临。在后来的回忆录中,弗里达这样描述:“那次撞击很奇妙,并不剧烈,声音也不大,好像是慢慢撞到一起。大家都遭遇了不幸,而我是最大的受害者。有人说我在发生车祸时又惊慌又哭泣,但事实并不是那样,我根本没有哭。撞击时,我的身体被猛烈的向前挤压,扶手像刺向公牛的剑一样穿透了我的身体。”

弗里达像是一个被摔坏了的人偶躺在血泊中,有个乘客手中的金粉全部撒到了她血淋淋的身体上。在这次车祸中,弗里达的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎,一根金属扶手从臀部插入了她的子宫,使她丧失了生育能力,并且一生都要与铭心的痛苦为伴。她后来以典型的黑色幽默方式描绘这次使她失去了生育能力的事故:“让我失去了童贞”。

整整一个月,她浑身打满了石膏,躺在一个棺材一样的盒子里,没有人会相信她会活下来。不过那个被称作“瘸子弗里达”的女孩并没有就此认输,她奇迹般的在这次意外中站了起来,即便这个恢复的过程是漫长而痛苦的,并且对她再一次造成了不可逆转的影响。

此后的日子里,弗里达几乎都是在适应和忍耐身体的痛苦中度过的。小儿麻痹和车祸意外造成的损伤,让她在余生中接受了无数次的手术,大都是对那次意外造成骨骼损伤的修复,最后她甚至截去了一条腿。

即便如此严重的事故,也并不是弗里达人生中最大的悲剧,她曾对一个人说,“我一生有两次意外,车祸和你,你是最严重的”,这个人就是弗里达的丈夫——迭戈·里维拉。

爱情

迭戈·里维拉是墨西哥著名的艺术家、20世纪最负盛名的壁画家之一,被视为墨西哥国宝级人物,从小就表现出绘画天赋,在弗里达出生的前一年,20岁的迭戈就在国家的资助下远赴当时欧洲现代艺术中心西班牙学习。1910年墨西哥革命爆发,1917年俄国十月革命爆发,席卷世界的革命浪潮影响了迭戈,并成为其一生所坚持和追求的信念。

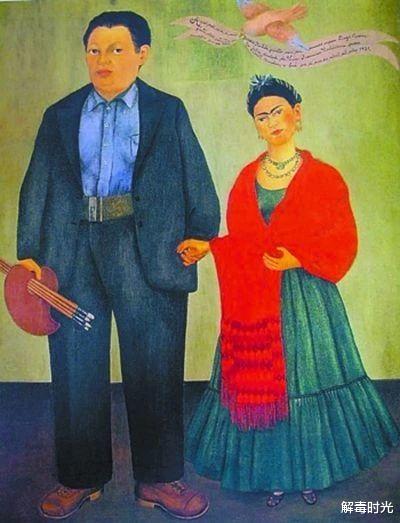

在种种机缘之下,1929年, 43岁的迭戈和22岁的弗里达陷入热恋并走进了婚姻礼堂。弗里达曾这样回忆,“父母并不赞成我和迭戈恋爱,并且说他又胖又丑,母亲形容我们的婚姻是大象与格子的结合。在我的家人中,除了父亲,其他人都没有出席婚礼,婚礼上,我的父亲对迭戈说,你不要忘了我的女儿是个病人,而且一辈子都是,如果你想要和她结婚,就必须承诺接受这一切。”

迭戈的确接受了弗里达的一切,但他并没有守住婚姻的承诺,或者说他们双方都陷入了一种爱与背叛的循环困境中。这段婚姻持续了十年,双方于1939年离婚。神奇的是,他们在第二年就复婚,直到弗里达1954年去世为止。

迭戈具有典型的艺术家特质,热情、精力充沛、想象力十足,除了艺术,他不会在任何人身上表现出过多的忠诚。在与弗里达的婚姻中,迭戈一次次的,如他所形容的像握手一样与其他女人发生关系,包括直接导致他们第一次离婚的与弗里达妹妹的关系。

不过,不能单方面的说迭戈就像毕加索一样的风流多情。他跟弗里达更像是墨西哥的萨特与波伏娃,不管是出于报复心理,还是对婚姻的失望,弗里达同样也与身边诸多人有染,甚至包括了被迭戈接到墨西哥流亡的、列宁的战友、被斯大林追杀的无产阶级革命领袖托洛茨基。

弗里达和迭戈的爱情中,更为戏剧化的体现了人与人特点上的反差——他们的婚姻被形象的称为“大象与鸽子”的结合,因为里维拉又胖又大,而弗里达娇小瘦弱——之下的那种因为感情的互相融合。同时在不断地背叛与复合中,也放大化的表现了人类爱情的顽强与婚姻的荒谬。他们之间的关系唯一能够确定的,就是在艺术方面最深刻的契合,就像萨特与波伏娃之间那种精神上的共鸣一样。也许弗里达和迭戈的婚姻,就是一场灾难,但他们共同的志趣和追求挽救了一切。

尽管车祸摧毁了弗里达的身体,而婚姻的不幸又持续的折磨着弗里达的精神,但恰恰是这两个“意外”,造就了那个艺术上的弗里达。

艺术

在车祸后的恢复中,由于胸部以下都被裹在石膏当中动弹不得,弗里达开始在包裹着自己的白色石膏上作画。而后,弗里达的父亲将自己曾经的绘画工具送给她,开启了弗里达的绘画生涯。

为了减轻弗里达困在病床上的枯燥感,父母为她改造了房间,并在她头顶上安放了一面镜子,让她能够看到自己。也正因为如此,弗里达开始了对自己的观察和描绘,最终导致她留下的一百五十多幅作品中,三分之一以上都是自画像。

如果说车祸是弗里达开启绘画的意外的话,与迭戈的结合,则让弗里达幸运的站到了当时艺术圈层的最中心。迭戈是当时墨西哥最著名的壁画大师,他也曾游历欧洲多年,深受现代艺术的影响。特别是他曾经学习过的西班牙,更是诞生了毕加索这位20世纪最伟大的艺术家,迭戈本身与毕加索也有交往。

弗里达透过迭戈这扇大门,开始吸收欧洲最先进的绘画理念,同时迭戈也不时提醒弗里达,不要丢掉自身的特色——“你必须专心于自己的表达方式”。弗里达那极具民族特色的表达方式,在最新的艺术理念的帮助下,即便是绘画经验并不丰富,但最终促成了一个完全属于弗里达的艺术风格。“她的画尖刻而温柔,硬如钢铁,却精致美好如蝶翼;可爱如甜美的微笑,却深刻和残酷的如同苦难的人生。”——迭戈这样评价弗里达的作品。

弗里达的画作是法国罗浮宫博物馆收藏的第一幅墨西哥画家作品,如果从作品风格的角度来解析的话,弗里达的风格,一方面来自于当时西班牙的现代艺术,也就是迭戈在西班牙吸收的毕加索的立体主义,同时还有更加意识化的诸如达利的超现实主义风格。另一方面,弗里达也受到了墨西哥以及整个拉美世界艺术的影响,对色彩的大胆使用以及更具民族特色的粗狂表达方式,让她的作品更有生命力。

所以在艺术风格上,很难界定弗里达究竟在什么样的一个历史位置上,立体主义、超现实主义、写实主义、象征主义,可能让弗里达自己去定义的话,她更愿意落脚到女性主义上,这种无关风格,而更具意识形态的特点,才是弗里达真正想要表达的。这也正是虽然在当时迭戈的名气和地位要高于弗里达,但随着女性主义的崛起,在20世纪的后半叶,弗里达逐渐的热度逐渐超过了迭戈的原因。

当然,还有一个更主要的原因,就是在弗里达去世后,包裹着她的那些故事,逐渐被打磨成神话,变成现代艺术,乃至现代文化中的个性符号。

神话

“谁都不知道我的生日是哪一天,究竟是1907年7月6日,还是1910年7月7日?大家好像都很喜欢在生日这件事上做点文章。实际上,这个国家的大多数人都不知道自己的生日。有人是原本就不知道,有人是为了能获得一些政策上的好处而篡改了生日……我就是生在这样一个充满了无政府主义者、魔术师和巫师的国度里。我是在1910年的墨西哥革命爆发时出生的。我出生时,革命战争正如火如荼,炙热的太阳孕育了我,我在劈里啪啦的枪声中长大,长大的我也化为了火焰,毋庸置疑,我就是革命之女。”

就这样,弗里达为自己生命的开始,创造了第一个神话。紧接着,小儿麻痹与车祸(即便是车祸,弗里达也将其描绘成了一次具有浪漫色彩的事故,如一个人携带的金粉洒在倒在血泊中的她的身体上),塑造了一个与残疾对抗的斗士的神话。

“大象与鸽子”的婚姻中,弗里达和迭戈,没有按照婚姻的传统,而是身体力行了为世人上演了一种极具戏剧性的爱情与婚姻的模板,这份炙烈的爱与冰冷的背叛焦灼争斗下的感情,以一种萨特式的存在主义意味,变成了人类在全新时代处境下的一个爱情神话。

然而,弗里达并没有成为寻求大象庇护的鸽子,没有成为著名艺术家身边那个可有可无的墨西哥妇女,反而在男性主导的艺术领域,硬是以独属于自己的风格,赢得了世界范围内的认可。这本身,就成为了一个女性独立、成长的神话。

当然,除了这些明显的标签之外,不能生育、热爱动物、可疑的双性恋身份、共产主义的信仰以及与最著名的共产主义者之间的忘年恋绯闻,都在这个承受了难以言说的痛苦的女人周围,构筑了一个又一个神话的光环。

虽然随着弗里达的逝去,一切神话仿佛风沙的城堡逐渐被时间吹散,但20世纪末女性主义的崛起又重新将弗里达拾回,并打造成了一个更具现代意义的社会符号。这个极具个性、悲剧性、对抗性的符号,又在21世纪的消费主义中再次被挖掘,从而变成了文化的碎片,散落在时尚、文化等消费领域。

弗里达与弗里达

在弗里达诞生一百多年后的今天,这个世界已经不再如那时那么关心革命、关心意识形态争斗、关心用什么样的制度争取一个更美好的未来。在失去了波澜壮阔的历史涌动之后,人们似乎躲在一个看似幸福的发展轨道中。

艺术往往是革命的号角,在近乎平淡的世界里,艺术也会失去了它本身的生命力。我们这个时代,没有达芬奇,没有高更,也没有毕加索,现代艺术迷失在甜蜜的生活里,或者不如说被生活所窒息。

除却女性主义和消费主义的符号作用之外,弗里达,以及她的自画像中的一字眉和嘴唇上薄薄的髭,对于当下的我们,究竟还能有什么意义?

1926年,也就是车祸发生一年后,弗里达给当时男友的信中这样说到,“不久前,仿佛不过是几天前,我还是一个徜徉在缤纷多彩、坚实可触的世界中的小孩。一切都是神秘未知的,某种东西隐藏其中,而猜测那是什么,是我的一个游戏。你知道在突然之间了解这一切是多么糟糕吗?就好似一道闪电照亮大地。现在我生活在一个充满痛苦、透明如冰的星球上,但我仿佛是在几秒钟内了解这一切的。”

就像航行喜欢风平浪静一样,人也更乐见一种平静的生活,从而将生活想象成为一种连续的稳定体,哪怕是所有人都清楚,一切终将有一天都会结束,在生命画上句号的那一刻,平静不是被打破,而是彻底的终结。

所以,即便是身在痛苦中,人们也会逐渐习以为常的漠视它们,并想象成为一种痛苦更轻甚至没有痛苦的生活方式,这并不是一种勇敢的策略,而只不过是怯懦的麻痹。除非这些痛苦,持续,且不断地以不同方式向一个人的生活中涌来。

弗里达的生活,就仿佛是一个痛苦集散中心,身体上的折磨,在她调整适应了一个级别之后,又会产生新的一波而冲垮她构筑好的防线。除了身体上,与爱人那种刺猬般的热烈拥抱,也在一次又一次的突破她意识忍受能力的阈值。

如果说,艺术就是能够激发起人们对早已适应的麻木生活的一种重新感知的话,弗里达的生活本身就是一场彻头彻尾的艺术。生活没有给弗里达任何喘息的机会,各种痛苦,让她也无暇适应,而是不断匆忙混乱地面对、承受、消化,但在这种动荡的状态里,弗里达依旧能表现出如她自画像中的那般镇定与优雅,即便内心被一次次掏空,血液被一次次放干。

在普遍性的意义崩塌和生存哲学失效的今天,人们在寻找着一个个防止溺亡的浮萍。而弗里达的生活,仿佛让本在溪流中徜徉的人们,看到了狂暴海浪中的冲浪者,看到了暴风骤雨间飞行的海鸟。那些互相传染的舒适人生童话和自我编织自我催眠的风平浪静在弗里达的艺术中相形见绌,她让缺乏斗志的现代人,看到了生活真相的另一面——痛苦、残酷且不留任何喘息余地。

就像弗里达的《两个弗里达》作品中所呈现的,现代生活不是单向度的,除了与他人的连结,人还要去发现一种在不同维度将自我有机的连结在一起的方法,尽管这种连结是脆弱的,同时也可能是危险的,因为要拨开生活伪装的面具,去探究背后的一些残酷真相。也正如弗里达作品中所表现出来的,这种真相背后的苦难,并不是无病呻吟般的矫情,而是一种罗曼罗兰式的英雄主义。

就像沉迷于娇妻和奶茶的周杰伦,无法再惊艳歌迷一样,向生活假象投降的人,只能陷入到没有创造力和生命力的自我复制和循环当中。痛苦是希望的伴星,在火焰上才有绚丽的舞蹈。弗里达,只不过是一面镜子,可以照出每个人在苦难面前的逃避或勇气。弗里达,也是一个缩影,是整个人类对抗宿命中虚无中诸多呈现中的艺术的一种。

即便如此,这些评价,也不过是作为后世人的我的一种牵强附会的符号化解读,不过是消费弗里达或将其作为生存意义模板的一种自我安慰。弗里达与弗里达,痛苦与生命,希望与解脱,没有人会永远坚强,也没有人会彻底沉沦,在这两者之间,我们也许会找到一个真正的她。

弗里达的最后一幅作品《Viva la vida》(生命万岁)中,往往给人清爽的西瓜成为了主角,这种看似香甜可口的水果,仿佛是一种可以滋润生命的清泉,饱含了弗里达对生命的赞美和向往。但在弗里达的日记最后,她写道:“我希望离世是快乐的,我不愿再来。”

这,就是弗里达和弗里达的故事。

【图片除实际资料外,还取自于2002年传记电影《弗里达》】