作者:王华东

《红楼梦》第36回中有这样一段话,我们来欣赏一下:

宝玉听见这话,便忙握他的嘴,说道:“罢,罢,罢,不用说这些话了。”袭人深知宝玉性情古怪,听见奉承吉利话又厌虚而不实,听了这些尽情实话又生悲感,便悔自己说冒撞了,连忙笑着用话截开,只拣那宝玉素喜谈者问之。先问他春风秋月,再谈及粉淡脂莹,然后谈到女儿如何好,又谈到女儿死,袭人忙掩住口。宝玉谈至浓快时,见他不说了,便笑道:“人谁不死,只要死的好。那些个须眉浊物,只知道文死谏,武死战,这二死是大丈夫死名死节。竟何如不死的好!必定有昏君他方谏,他只顾邀名,猛拼一死,将来弃君于何地!必定有刀兵他方战,猛拼一死,他只顾图汗马之名,将来弃国于何地!所以这皆非正死。”【庚辰本眉批:玉兄此论大觉痛快人心。绮园】袭人道:“忠臣良将,出于不得已他才死。”宝玉道:“那武将不过仗血气之勇,疏谋少略,他自己无能,送了性命,这难道也是不得已!那文官更不可比武官了,他念两句书汙在心里,若朝廷少有疵瑕,他就胡谈乱劝,只顾他邀忠烈之名,浊气一涌,即时拼死,这难道也是不得已!还要知道,那朝廷是受命于天,他不圣不仁,那天也断不把这万几重任与他了。可知那些死的都是沽名,并不知大义。【蒙府本侧批:此一段议论文武之死,真真确确的非凡常可能道者】【庚辰本眉批:死时当知大义,千古不磨之论。绮园】

初看到此处,会感到古怪,“文死谏,武死战”好些书上都说是英雄壮举,宝玉怎么如此评价?《红楼梦》不是“大旨谈情”“毫不干涉时事”的书吗,宝玉怎么在此褒贬时政?我们感到古怪,而批书人却大赞其“痛快人心”“千古不磨之论”!有红学家告诉我们,读《红楼梦》,看到似乎不合情理的“怪事”,往往是作者提醒读者思考背后的“真事隐”。我想,这里一定有原因,可能又是作者有意为之,又是在讲明朝的事,是反思明朝文官武官中发生的不正常的历史事件。

先来看“文死谏”。翻开明朝历史,有不少文臣,面对至高无上的皇权,不惜以身犯险,勇敢提出自己的谏言,只为心中那份对国家的忠诚与对正义的追求,这是值得赞颂的。然而,正是这种勇敢与执着,往往使他们陷入了皇帝的猜忌与权臣的排挤之中,遭受了不同程度的伤害。以下挑出几个实例。

杨继盛,字仲芳,号椒山,嘉靖年间进士,是明朝历史上著名的谏臣。嘉靖皇帝迷信道教,重用奸臣严嵩,朝政日非。面对此情此景,杨继盛毅然上书《请诛贼臣疏》弹劾严嵩,历数其“五奸十大罪”,请求罢免严嵩等奸臣,恢复朝政清明。这份奏疏言辞犀利,直指时弊。嘉靖帝看到奏疏后,在严嵩的挑唆下,立即下令将杨继盛投入诏狱,严刑拷打,企图迫使其屈服。然而,杨继盛在狱中受尽折磨,却始终不改其志,反而以更加坚定的态度继续上疏,痛斥朝政腐败。最终,嘉靖帝下令将其处死,杨继盛慷慨就义,年仅四十岁。

海瑞,字汝贤,号刚峰,是明朝嘉靖、隆庆年间的著名清官。他以清廉著称,生活俭朴,为官一任,造福一方。嘉靖末年,朝政腐败,民不聊生,海瑞毅然决定上书直言,痛斥时政弊端。

嘉靖四十五年(1566年),海瑞以《治安疏》闻名于世。在这份奏疏中,他毫不留情地指出嘉靖皇帝迷信道教、不理朝政、重用奸臣的种种过失,言辞之激烈,前所未有。嘉靖帝看后大为震怒,欲置海瑞于死地。然而,由于海瑞在民间声望极高,加之朝中一些正直官员的力保,嘉靖帝最终只是将海瑞关入诏狱,并未立即处决。

嘉靖帝驾崩后,隆庆帝即位,海瑞得以释放并官复原职。虽然他在仕途上并未获得太大的升迁,但他的清廉与正直却赢得了后世的广泛赞誉。海瑞的故事,也展示了文人大臣勇于提谏言的精神风貌。

杨涟,字文孺,号大洪,明末东林党人之一,以刚正不阿、勇于直言著称。天启年间,宦官魏忠贤专权,朝政腐败,民不聊生。面对此情此景,杨涟挺身而出,多次上书弹劾魏忠贤及其党羽的罪行。

天启四年(1624年),杨涟上疏《劾魏忠贤二十四大罪疏》,列举了魏忠贤的二十四项重大罪行,言辞恳切,证据确凿。然而,这份奏疏却触怒了魏忠贤及其党羽,他们利用手中的权力,对杨涟进行了残酷的迫害。杨涟被捕入狱后,遭受了非人的折磨,但他始终坚贞不屈,拒不认罪。最终,魏忠贤下令将其处死。杨涟忠心报国,力战“阉逆”,为挽救混乱的政局献出了自己宝贵的生命。

在明朝,皇权至高无上,皇帝拥有生杀予夺的大权。文人大臣们虽然心怀天下,但往往难以摆脱皇权的束缚,一旦触怒龙颜,便可能面临严重的后果。这些文人大臣为国为民冒死直谏的精神是值得称颂的!《红楼梦》中贾宝玉对“文死谏”虽然有批评之意,我看主要还是引起读者对明朝这一现象的反思。

当然,有没有某些文官没有考虑实际效果,盲目谏言,导致无谓的牺牲呢?如宝玉所说“大丈夫死名死节,竟何如不死的好!必定有昏君他方谏,他只顾邀名,猛拼一死,将来弃君于何地!”这种官员应该也是有的。如史料所载:“正德十四年(1519),以谏止‘南巡’,廷杖舒芬、黄巩等百四十六人,死者十一人,嘉靖三年(1523)以大礼之争廷杖丰熙等百三十四人,死者十六人。万历五年,以争张居正夺情,杖吴中行等五人。”为了劝止正德皇帝“南巡”,为了争论嘉靖皇帝的所谓是否符合儒家礼仪,为了攻击张居正所谓没有守孝辞官而顶撞皇帝,且前赴后继,那么多人死于廷杖,是否有必要,值得思考。

再来看“武死战”,明朝历史中也有很多实例。

于谦,字廷益,号节庵。土木堡之变后,明朝的军事力量遭受重创,皇帝被俘,国家陷入前所未有的危机。在这样的背景下,于谦临危受命,担任兵部尚书,负责指挥北京保卫战。然而,由于他坚决反对与瓦剌议和,并主张立郕王为帝(即明代宗),于谦在朝中树敌众多。一些人认为他过于激进,甚至怀疑他的忠诚。

面对这些质疑和排挤,于谦没有选择退缩。他深知,只有用行动才能证明自己的忠心。于是,在北京保卫战中,于谦身先士卒,亲自指挥作战。他充分利用地形优势,布置防线,并动员全城军民共同抗敌。经过艰苦卓绝的战斗,明军终于击退了瓦剌的进攻,保卫了北京的安全。

北京保卫战的胜利,不仅挽救了明朝的危局,也充分展示了于谦的军事才能和忠诚品质。然而,即使建立了如此丰功伟绩,于谦依然没有摆脱被排挤的命运。他引用孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”这句名言成了他的罪状。明代宗去世后,英宗复位,于谦因“谋逆”之罪被冤杀。

王守仁,字伯安,世称阳明先生,是明朝中后期的一位著名思想家和军事家。明武宗正德元年(1506年)冬,宦官刘瑾擅政,逮捕南京给事中御史戴铣等二十余人。王守仁上疏论救,而触怒刘瑾,被杖四十,谪贬至贵州龙场,并遭刘瑾派人追杀,设计逃脱。他创立的“阳明心学”影响至今,他不仅在哲学上有着卓越的成就,还在军事上立下了赫赫战功。正德十四年,面对宁王朱宸濠之乱,王守仁临危受命,负责平定叛乱。然而,由于他曾在朝中得罪过权贵,因此在出征前便遭到了不少人的质疑和排挤,召集兵马,累累受挫。王守仁充分发挥了自己的军事才能和智谋。他通过精心策划和周密部署,成功地诱使朱宸濠叛军深入内地,然后利用地形优势进行围歼。最终,在王守仁的指挥下,明军成功平定了宁王之乱。然而,平叛大功却没有得到武宗的认同,没有得到朝廷的封赏。嘉靖六年(1527年),思恩、田州的民族首领卢苏、王受造反。总督姚镆不能平定,于是下诏让王守仁以原先的官职兼左都御史,总督两广兼巡抚。王守仁平定了多起盗匪和叛军,可是皇帝听信谗言,怀疑其冒功。平乱后,王守仁因肺病加重,几次向朝廷上疏乞求告老还乡,皆不准,只得不等朝廷的批复就回去了。中途走到江西南安府,病逝于舟中。

王守仁画像

袁崇焕,字元素,在天启六年正月率领宁远军民顽强抵抗给后金军以重大杀伤,努尔哈赤不得不决定撤回沈阳,袁崇焕取得了萨尔浒之战以来第一次对后金正面交锋的胜利,因此被明方称为“宁远奇捷”或“宁远大捷”。然而,由于他坚决主张抗击后金,并多次上书朝廷请求增援和粮饷,袁崇焕在朝中树敌众多。一些人认为他过于强硬和固执,甚至怀疑他的忠诚,诟病其与皇太极和议,批准辞职回广东。

崇祯登基后,重新起用袁崇焕,督师蓟辽。由于他在朝中得罪了不少权贵和奸臣,因此在战后不久便被诬陷为“通敌卖国”之罪而被捕入狱。内阁大臣温体仁和兵部尚书梁廷栋欲置袁崇焕于死地,一面不断上疏请求诛杀袁崇焕,一面让袁崇焕的部将谢尚政来提供袁崇焕通敌的罪证。最终经崇祯批准,袁崇焕惨遭杀害。

卢象升,字建斗,号九台,崇祯十年(1637年)冬,调任宣大总督,防范清朝。在抗击清朝入侵的过程中,卢象升多次立下战功。他率领明军多次击退清军的进攻,保卫了明朝的边疆安全。崇祯十一年(1638年),加兵部尚书衔。同年丁父忧,适逢清兵入塞,他奉命入卫京师,并督天下援兵,第三次获赐尚方宝剑。期间力主对清抗战,与兵部尚书杨嗣昌及关宁总监高起潜不合,处处受到掣肘,被崇祯帝褫夺兵部尚书衔,以侍郎衔督师。

崇祯十一年十二月(1639年1月),他在巨鹿贾庄被清军包围,终因炮尽矢绝,战死疆场,年仅三十九岁。

卢象升无疑是一位民族英雄,虽累遭质疑和排挤,仍英勇为国捐躯!但是,他的死,有点“拼死以明志”的意味。据史料记载:

卢象升本应丁忧回家,崇祯帝屡次挽留,甚至连“夺情”这个程序都不走,直接强迫他任三军统帅,不给调度权,不给军饷,还听信谗言,撤了他的兵部尚书,“戴罪立功”。此时,卢象升所统的一部分兵力交给陈新甲去守护昌平皇陵,麾下三总兵之一的大同总兵王朴又以大同有警为由折返大同,卢象升实际掌握的兵力不过五千(一说七千)人而已。他曾任职的大名等三府父老建议他南下大名等地募兵,但他既不想落得逃离战场之名,又不想连累大名等地百姓,所以拒绝。十二月十日,卢象升进驻钜鹿贾庄。当地生员姚东照资助军粮七百斛,士气稍稍恢复。监军高起潜此时就驻扎在五十里之外的鸡泽,指挥关宁铁骑。卢象升派人联络,期望次日清晨合兵一处,与清军决战。然而高起潜不答应,东走临清。

十二月十一日晨,卢象升“自誓必死”,走出营帐,先四面拜,然后训示部众说:“吾与将士同受国恩,患不得死,不患不得生。”众官兵“皆泣,莫能仰视”。之后,卢象升率师出征,在蒿水桥遭遇清军,他领中军,虎大威领左军,杨国柱领右军,激战一天,双方均有伤亡。深夜,卢象升回营帐。十二日晨,清军以优势兵力将明军的贾庄大本营层层包围,将士们见状“殊无人色”,卢象升反而“气弥励”。他有条不紊地排兵布阵,在“南、北、中布巨炮,挟以弩矢,隅中开壁迎敌,士皆殊死战”。午后时分,炮尽矢穷,卢象升与清军短兵接战。面对清军夹击,明军死伤惨重,虎大威挽住卢象升的马,劝他突围,卢象升说:“将军死绥(暗示自己突围也会被处死),有前无却!”随后跃马驰入清军阵中。他左胸先中一箭,将箭抽去,挥刀再战;其后腰又中一箭,左右大腿各中一箭,仍然扶伤强力支持。清兵蜂拥而上,卢象升左脑中一刀,右胆中一刀,面门中一刀,一共中四箭三刀,终于倒地殉国。

卢象升孤军出击,慷慨悲壮地走向必死之路。明朝就是在这种内忧外患的情况下走向了灭亡!皇帝是刚愎自用、轻信太监、滥杀大臣的皇帝,多少英雄豪杰也无法挽回大厦倾倒。贾宝玉说的“那朝廷是受命于天,他不圣不仁,那天也断不把这万几重任与他了”,这是矛头对准了皇帝,鲜明反映了遗民文人的深刻反思。

《红楼梦》中贾宝玉说的一通“干涉朝政”之“怪论”,正是作者提醒读者反思,因为那时的人们还留有对明朝的记忆。我想问“曹学”专家一句话,如果是处于乾隆时期的作者,怎么可能议论“文死谏,武死战”这样的问题,清廷有这样的问题吗?乾隆朝汉人被“文字狱”封住了嘴,有人敢议论清廷的是非吗?

说到《红楼梦》的成书时间,有几条历史资料,可证明书中讲了明朝的故事。现介绍如下:

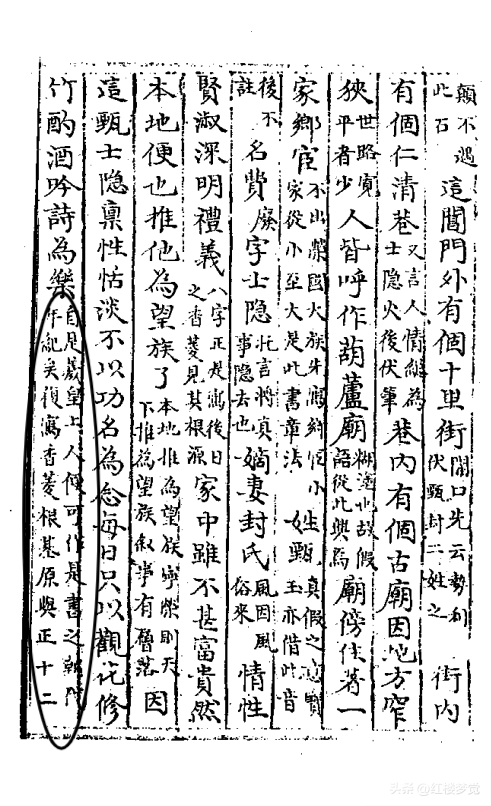

《红楼梦》第一回,在叙述甄士隐简历与性情时,在“因这甄士隐禀性恬淡,不以功名为念”一句下面,梦觉主人序本、庚寅本下有双行夹批(甲戌本侧批有着一样的内容):【自是羲皇上人,便可作是书之朝代年纪矣。总写香菱根基,原与正十二钗无异】

羲皇是传说中的古帝王伏羲氏。出处是晋·陶潜《与子俨等疏》:“常言五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”大致意思是过着像原始社会的日子,无忧无虑的。书中描述甄士隐就是这种“禀性恬淡”的人。

实际上我们如果知道批书人所处的时代,就知道他说出“羲皇上人”是多么严重的历史事件。康熙时期也有文化管制,所幸没有乾隆朝那么严酷。《明史纪事本末·卷六十六》记载:“六年三月,刑科都给事陈赞化劾大学士周延儒招权纳贿、游客李元功借丛威人。延儒尝语去辅李标事云:‘上先允放,余封还原疏,上即改留。颇有回天之力,今上羲皇上人也’”此处的“今上”,即崇祯皇帝,首辅周延儒把崇祯比喻为“羲皇上人”,引起崇祯“帝怒”,撤职,放归老家。《明史稿列传第一百三十二》和万斯同、张廷玉编撰的《明史》也记载了“羲皇上人”事件,内容基本一致。这是发生在崇祯六年的事情,所以在明末清初是路人皆知的大事,被详细载入史册。《红楼梦》批书人是在告诉我们,不是“朝代年纪无考”,而是写有明朝的事。

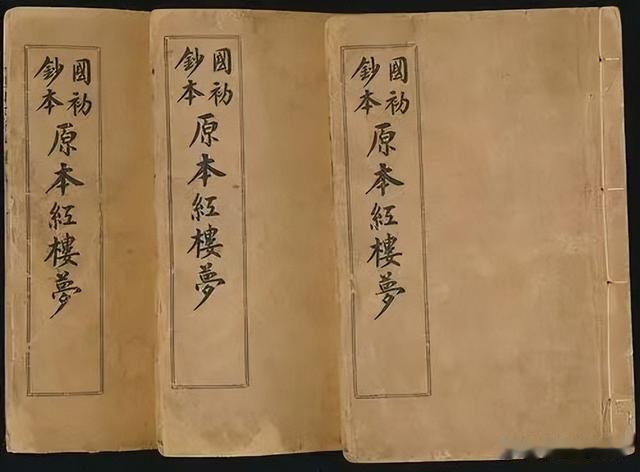

大家都熟知上海有正书局1911年至1912年出版了据“戚沪本”照相石印,题为《国初抄本原本红楼梦》。八十回全,前四十回帖加了书局老板狄葆贤的眉批

有正书局第一次影印出版《红楼梦》时,是在清朝最后一年,而封面题目为《国初抄本原本红楼梦》,这里的“国初”很明白,人在清朝说“国初”,且是抄本,这说明《红楼梦》清初已经有传抄,而不是在清中期乾隆时期才创作,所有批书人标明的天干地支落款,应前置六十年,这就是铁证:曹雪芹生活的年代是明末清初!

这是吴雪松先生最近提供给我们的历史资料。当然,能证明《红楼梦》创作于清初的证据还有许许多多,比如晚明气脉论,避讳方面,批书人中有曹寅的朋友松斋、绮园等人,包括本文关于反思“文死谏,武死战”等等。

《红楼梦》书中明说有“真事隐”,批书人说要看其背面才是会看。戚蓼生也说此书用春秋笔法,一喉二歌,说明不能只看书中表面的风花雪月,要明了作者隐藏的深意。这就有一定的难度。如果搞不清书中的时代背景,以为是乾隆朝的时代背景,那就更难看懂了。红学界的曹学就是搞错了时代背景,结果越研究越糊涂,遇到许多解不开的死结。难怪俞平伯先生晚年沉痛地说:“一切红学都是反红楼梦的,即讲的愈多,红楼梦愈显其坏,其结果变成‘断烂朝报’,一如前人之评春秋经。”又说:“我看红学这个东西始终是上了胡适的当。”我们不能上当,我们只要搞清《红楼梦》的创作背景,了解作者的真实创作主旨,就能读懂这一伟大的著作。