1950年4月,在毛泽东的案头,摆着一份份来自全国各地关于抢粮暴动的报告。

情况表明,这种暴动在新解放区是大面积的,尤以中南、西南和华东的部分地区为甚。

下面是中南局1950年3月2日《关于湖南南县暴乱事件的通报》。通报说:

湖南南县1月23日之暴乱,显系匪特与地富中之反动分子有计划有组织的活动,他们组织伪农协、贫农团,迫群众五六千人进逼县城

此次叛乱中我前后牺牲战士5名、新干部1名,损失枪13支,粮食百余石……

南县是洞庭湖西北的一个淤洲,1913年才正式设县,位于湘鄂交界处,一马平川,土地格外肥沃,加上拥有洞庭湖的著名渔港,是典型的鱼米之乡。

南县风光

照说,这么一个富庶之地,怎么就出现了抢粮暴动呢?

南县暴动首先在第三区开始,匪徒们手持梭镖或菜刀,敲锣打鼓,高喊着“阻止运粮,停止征粮!”“仓中有余粮,百姓饿断肠!”等口号,打着农民协会、贫农团的旗帜,围攻征粮工作队和区政府。

因为当时乡以下政权还没有建立,征粮还得靠旧乡、保长来派。

他们中许多人本身就是地主,依据是旧社会的征粮薄,当然不会给自己多派而给别人少派。这就是征粮中的“畸轻畸重”现象。畸重的有贫农有中农,也包括少数地主富农。

有工作队当了恶人,保长出来当好人,谁家粮食不够吃,到我这儿登记,找政府交涉。干这事得有个名号,那就叫“反饥饿、反压迫联合办事处”。

老百姓哪懂这背后的名堂,只要能弄来粮食,我就参加。于是,南县第一个“双反”办事处在三区四保成立了,保长姚绍崇当了办事处主任。

民国湖南农民

三区的农民参加暴动时,许多人是带着口袋去的,保长给他们说是去“借粮”,不借就逼他们借。三区如此,其他各区也是如此。

平息这次暴乱没费一枪一弹。长沙军分区独立1团政委王衍铎带领2营于25日赶到南县县城。

26日,准备围攻县城的群众听说解放军来了,大多调头回家,少数骨干分子到了县城,留下代表与县委谈判,其他人全部散去。

部队配合地方干部分散到问题最严重的乡村,救出了被抓的人质,收缴了被抢的枪支,然后深入群众访贫问苦,通过发动群众减租退租和救济困难群众。

经群众主动检举,20多名策动暴乱的反动地主和匪特分子一—抓获。

在南县,匪特利用我们在征粮工作中的缺点和偏差,“弄得我们极端被动”;在恭城,则因只顾征粮而牺牲重大。

恭城是广西与湖南交界处的一个县,居住着瑶、汉、壮、苗、侗、回等12个民族,瑶族人口占一半以上(1990年2月3日设立恭城瑶族自治县)。

恭城是1949年12月11日解放的,当时属平乐专区(现属桂林市)。县东北之龙虎关,是湘桂通道上的著名关隘,兵家必争之地。

1950年1月25日,恭城解放的46天。和平乡征粮工作队的14名队员,正在开会讨论征粮问题。突然,村子里狗声狂吠,接着就响起了枪声。

乡公所外,匪首在狂叫:“杀一个工作队员,赏大洋25块!”土匪用火力封锁了乡公所,然后放火烧房。在突围中,8名队员被打死,4人负伤,只有2人突围。

同日,在栗木乡和嘉会乡的征粮工作队也遭土匪围攻,副县长赵国士带着部分队员撤到湖南粗石江。我配合征粮的解放军官兵也遭到土匪袭击,牺牲20余人。

1月26日清晨,匪特继续煽动群众围攻各乡乡公所,杀害征粮队员。全县共14个乡,除了两个乡外(因是原地下党安排的乡长),无不发生暴乱。

莲花乡政府被攻占后,工作队及解放军战士40余人除2人冲出重围外,其余全部牺牲。

各乡暴乱的时间如此集中,攻打乡公所无不成功,是因为有一个国民党中将在统一指挥。

他叫钟祖培,是李宗仁的同窗好友(广西陆军小学、陆军速成中学),曾随李宗仁上六万大山,是新桂系初创时期的骨干。

他先后任桂系第7军中将副军长、梧州警备司令、“龙州对汛督办”(大约相当于外事办主任兼边防警察局长)等职,是恭城县“选”出的“国大代表”。

他有一只著名的用于捞钱的皮口袋,由他的亲信副官刘敬循掌握。

对来往商船,他一张征集令往驾驶舱前一贴,船老板自然请求通融,那好说,皮口袋伸过去,船主把银元往口袋里丢,丢够数了,刚贴的征集令就被揭下来了。

他那只皮口袋成了他的银行,据说一个早晨就能“收”到2000大洋。因他贪心太大,加上官场倾轧,被迫回老家当了乡绅。

他在恭城买了田地,修了庄园,建了别墅,娶了四房姨太太。

1949年春夏之交,李宗仁、白崇禧来到桂林,钟祖培前去晋见,谈到时局,白崇禧要他“准备穿草鞋上山”。

已经年过花甲的他表态说:“反正我就是跟德公(李宗仁字德邻)从六万大山下来的,再上一次山算什么!”

其实,他早就预备了一手,在陈垒村地主陈龙章家里,藏着数百支枪械,还有足够百多人吃一年的粮食。

钟祖培同学李宗仁

11月22日,桂林解放。两天后,钟祖培在恭城县城召开全县绅士会议,组织恭城自卫委员会。

他自任主任,将全县武装扩充到3个警备大队,14个常备队,1个便衣队,1个独立自卫队,1个迫击炮排,实有兵力1425人。

12月11日晨,解放军第49军145师434团3营从东、南、西三路进入恭城,钟祖培的自卫军非降即逃。

自卫委员会副主任钟幻云问他怎么办,他说,“棋要慢慢地下,让他们都撤到山中,我自有打算。”

恭城解放后,即成立了新的县政府,434团政治处主任田继舫任县委书记兼县长、副书记贺万年、副县长赵国士。

新政府的第一件任务是要征粮借粮,支持解放海南岛。钟祖培这么一只大老虎就在身边,县委、县政府当然不能视而不见。

钟祖培

田继舫委托副书记贺万年代表他去对河村拜访,想把他作为统战对象来团结。

其实这样做这没有错,但要统战,首先得把情况摸清楚,特别是现实情况。

他私藏大量武器和粮食,组织反动武装,这些,县委、县政府都不知道。

贺万年来到对河村,钟祖培让三姨太王素芬设宴款待。钟祖培与贺万年开怀畅饮,谈得相当投机,说到征粮问题,钟祖培非常爽快地答应“我出100担”,两人尽欢而散。

贺万年真把他当统战对象了,钟祖培却是在静观动向,等待时机。

征粮工作任务急,数量大,地主富农一个个嗷嗷叫。钟祖培一看,民心可用,动手的时机到了!

1月23日凌晨,钟祖培指挥的统一行动就开始了。嘉会乡政府被数百名土匪包围,抵抗一阵后,工作队和解放军1个排只得突围而出。

县委得知各乡暴动的情况后,急忙用电话通知各工作队撤回县城,可14个乡13个电话打不通。

唯有三江是个例外,打通了,结果工作队在撤回县城的路上遭土匪伏击,13人当场牺牲,2人逃出后也被追杀。

怎么回事呢?三江电话总机的接线员李日松是暗藏匪特,工作队人还没走,土匪就按照他提供的情报在一个必经的峡谷设下了埋伏。

在发现13个乡的电话都打不通时,县委书记兼县长田继舫如梦初醒,前一段只顾抓征粮,放松了警惕,没有剿匪,致使出现目前的危机,自己应当承担主要责任。

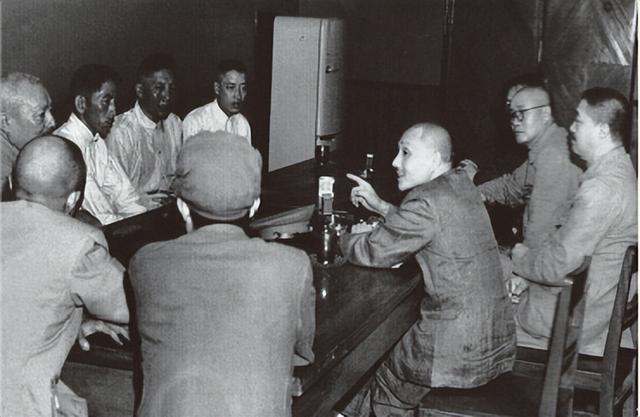

但现在的当务之急是如何保卫县城。下午3时,他召开所有县领导和驻军排以上干部的紧急会议。

他说,现在全县13个乡的电话均已中断,各乡征粮工作队和部队指战员下落不明,看来,敌人已全面暴乱,我们新生的人民政权面临着生死存亡的考验。

正说着,县委秘书进来报告说,给434团团部的电话打通了,答复是“手头无兵可派”,让我们“坚守待援”。

本来434团3营驻防恭城,1个营的兵力不少了,但1个连在栗木乡维护矿山安全并协助采矿,实际是搞生产。

1个连在维护铁路安全,高度分散,别说电话不通,就是接到了通知短时间也没法收拢赶回。

县里能指挥的其实只有一个8连,而其中两个排分散配合各乡工作队下去了,县城只剩下由副指导员李树亭带领的3排36人。

此外还有县大队12人,再加上机关干部和勤杂人员,总共140余人(其中解放军官兵54名)。

好在8连副指导员李树亭有勇有谋,在他指挥下打退了钟祖培发动的一次次进攻。

作为临时粮仓武庙战斗最惨烈,负责守卫的县大队12人子弹打光了,与匪徒展开白刃战,最后全部壮烈牺牲。

8连3排排长巴凤山后来回忆说:“整整打了3天3夜,最危险的一夜,打垮了土匪的5次集团冲锋,一个个都像是从煤窑里出来的,浑身黑的只剩下两只眼睛是亮的。”

在邻近恭城的兄弟部队,包括从湖南赶来的47军137师409团的两个营的支援下,终于在30日将土匪击溃。钟祖培带领残兵退往瑶山深处。

县城虽然守住了,但遭到了巨大损失,350多人被害,其中我地方干部和部队官兵共176人,辛辛苦苦征集的公粮损失大半,200多户人家被抢劫一空,100多幢房屋被烧毁。

恭城的教训是只顾征粮而忘了剿匪,结果是两头失算,征来的粮食没保住,还损失了不少军地骨干。

其实,在1949年6月至1950年1月这个时间段中,剿匪斗争进展是相当顺利的。

在这一阶段,一是没有爆发大规模的暴乱,各地都有一个相对平静的时期,长的3个多月,短的两个多月;

二是少数匪特武装比较明显,就是盘踞一地的基本都是国民党残余武装与多年惯匪,可以有的放矢地剿灭;

三是人民像支持打国民党正规军一样积极支持剿匪,人民认为土匪就是蒋匪军的一部分。

但是,从1950年2月底3月初即农历春节过后,匪患明显表现出新的特点,一是规模大,几乎遍地狼烟;

二是普遍以抢粮暴动的形式出现,而且各地的口号基本一致,如“开仓济贫”“打倒共产党,三年不纳粮”“赶走北方佬,xx(省名)是xx人的xx”,等等;

三是匪乱的突然性特点明显,多是在当地党委、政府意想不到情况下发生,昨天还交杯换盏,今天却刀兵相见。

两个阶段相比较,最重要的区别在于,前一阶段,为了彻底孤立蒋介石,把敌人的抵抗减少到最低程度,对封建势力基本未动甚至原封未动。

按照毛泽东、朱德联合发布的《中国人民解放军布告》(即《约法八章》),对不公开反抗的国民党旧人员“一律不加俘虏,不加逮捕,不加侮辱”。

1949年9月16日新华社社论《六评白皮书》进一步阐释了对旧人员的政策:

“对于国民党的旧工作人员,只要有一技之长而不是反动有据或劣迹昭著的分子,一概予以维持。十分困难时,饭匀着吃,房子挤着住。”

1949年9月24日发布的《中共中央关于旧人员处理问题的指示》就处理旧人员的问题作了进一步的规定和说明,指出:

“宁、沪、杭解放后,把旧人员裁了2.7万余人,引起很大波动”

“北平和平解放后,遣散傅部军官1.7万人均逃到绥远,怨天恨地,现在仍须我负担解决。”

北平和平解放

“所有这些经验,说明旧人员一般的不能用裁撤遣散方法解决,必须给予工作和生活岀路”。

此后,毛泽东和中共中央在一系列指示中强调对旧人员“包下来”的政策。

“包下来”的旧人员数目相当庞大,以贵州为例,财政要养的人员包括军队在内共20万人,其中旧人员有11万人,占55%。整个西南地区的比例比贵州更高。

1949年9月20日,二野在南京准备进军西南时,邓小平对准备接管西南的干部讲话说:“我们去西南,头一个遇到的困难是部队的供应问题,是吃饭问题。”

他当时估计是:接收工厂职工,等于20万部队开支;接收20万旧政府人员,等于60万部队开支;再加上国民党40万军队。因此,除部队及地方干部外,还要养活120万人口”。

但是,实际情况比他的估计要严峻得多。在西南战役结束时,他发现至少有210万人需要供养,这中间人民解放军只有60万。

西南局提出了对旧人员“宜集不宜散,宜养不宜赶”的政策。邓小平说:“实行这个政策好处很多,但确实是我们一个很大的包袱”。

邓小平督令各地党委及各所属部队,在结束军事行动后,立即迅速抽调人员下乡,“首先求得拿到粮食”。他亲自兼任西南财经委员会主任,主持西南财政和粮食征收。

历史丢给共产党一个两难课题:要把旧人员“包下来”就得大量征粮,要急忙大量征粮就会加重农民负担。

公粮数字有多大呢?以西南地区为例,1949年11月,中央政府依据国民党政府原税收额估算,西南的粮食税为20亿斤,连同其他各项税收合计折粮为32亿斤。

邓小平在1950年2月6日的西南局党委第一次会议上报告说:“入川后吃饭人数增至200万,每人需4000斤,故增至50亿斤。”

当时,征粮和调运是“死任务”。中央负责财经工作的陈云曾经严令“谁阻止粮食外运,就砍谁的头”。尽管请求减轻征粮负担的呼声很高,但谁也不敢松口。

据川南区党委书记郭影秋回忆,在西南局的一次会议上,他希望减少指标,遭到邓小平的严厉批评:

“征粮任务没有完成,你李大章、彭涛、杜义德、郭影秋(川南区主要负责人)要负责,再完不成任务,我要给你们算账,算历史账,新账老账一起算,算总账!”

“什么是政策?当务之急是把粮食拿到手,完成征粮任务就是政策。站不住脚跟,还有什么其他政策可讲!”

就是在征粮高潮中,出现了匪乱高潮。

1950年2月下旬,大规模匪患出现后,很多地主纷纷抱怨说:匪患是由共产党征粮引起的,如果不征粮匪患就会平息。

他们说,过去国民党在四川的最高征粮数字为1200万担,共产党征收2000万担(30亿斤),负担比国民党时期重得多,怎么能不出土匪啊?

情形究竟如何呢?西南军区司令员贺龙把川西军区副政委、独臂将军余秋里叫来说:

“现在地主富农到处叫喊负担过重,我派你带工作队,到新津县去搞个试点,看情况究竟怎么样,要拿出第一手的材料来。”

贺龙问他带两个连去够不够,余秋里说我带两个干部就行了。

到新津乡下后,他一下住到了大地主家里。别人都感到不理解,他说:“谁叫唤得最凶就住到谁家里,越危险的地方往往就越安全。”

他在村里分别召开了贫农座谈会、乡保长座谈会、欠粮户座谈会、地主富农座谈会。

经过深入细致的了解,弄清了两个方面的基本问题:第一,负担不是比国民党时期重了而是轻了;第二,我们在征粮工作确实有缺点需要克服。在此基础上拿出了解决问题的办法。

第一个问题,我们的公粮负担是不是比国民党时期还重呢?

以新津县为例,当时全县人口16.5万人,土地75.8万亩,粮食产量9545万斤,全县人均578斤。

该县公粮任务是1275万斤,平均每人负担77斤,是人均收入的13.4%,低于中央人民政府规定每人17%的指标。

余秋里

人均产粮除去公粮尚有501斤,应该说负担不算过重,为什么会感到比国民党时期重了呢?

余秋里经过认真研究,发现是我们因为只算了一笔账而没有算细账。

1948年国民党在新津县征收的田赋是463.6万斤,我们是1275万斤,光用这两个数字比较确实加重了。

但是国民党除了征收田赋外还有多如牛毛的杂项摊派,税不重而摊派多。

从新津县查得到账本就有,征借粮220.4万斤;省、县用的公粮139.3万斤;文教事业补筹粮23.3万斤;军优积谷粮145.4万斤;乡警队食米粮75.5万斤;

都江堰水利工程粮17.3万斤;壮丁安家费、自卫特捐费、枪支子弹费、服装费共560.9万斤,田赋与杂项摊派共计1642.7万斤,比我们的公粮数多出了28.8%。

民国时期的都江堰

当时我只征公粮,没有任何摊派。这个细账一算,共产党的负担比国民党是轻是重一目了然。

并且这只是账面上的数字,不包括乡、保长和地主把自己的负担转嫁给农民的数字。

通过这样算细账,许多中农和贫农都说,我们现在的负担只有国民党时期的十分之一。因此,可以得出结论:匪患不是因为征粮引起的,而是地主富农的反抗。

既然平均负担并不重,为什么地主富农拼命叫唤呢?当时因为不同的阶级占有不同的生产资料,所以采取不同比例的征粮政策。

地主征40%到50%,富农征25%到35%,佃富农20%,中农10%到15%,贫农5%以下,平均每人产量170斤以下的赤贫户免征。

民国四川地主

简单地看这个比例,地主叫唤负担重似乎有道理,是不是会把地主弄的倾家荡产呢?

余秋里在新津县马家乡普东四保(保甲制度下的保约相当于现在的村)做了调查。

这个保有10户地主,出租田2138亩,1949年收租折合稻米69万斤,减去已交给国民党政府的5.4万斤,在减租减息中退租5.4万斤,还有粮食58.2万斤。

按48%计算,他们要出公粮27.9万斤,还剩下粮食30.3万斤,平均每人有余粮2744斤,比一般中农的余粮多很多,所以他们叫唤纳不起公粮是没有道理的。

而且,地主家一般都有历年积存的余粮。四保有个地主叫温和春,就有陈粮3万斤,油菜籽3千多斤,烟叶几千斤。他们叫唤纳不起,完全是一种抗拒征粮的手段。

地主抗拒征粮的办法有下列五种:第一是大造谣言,说解放军快要站不住脚了,人民币要塌了,并旦威胁农民代表说,你们为解放军征粮将来是要吃亏的!

第二是躲避、抗拒,见到征粮的工作队就躲起来,地方领导亲自来拜访也不见。

第三是哭穷装穷,昨天还穿着长袍马褂,戴着呢帽,今天就穿着破衣烂衫和草鞋,编造种种理由抗拒交粮。

桂林乡有个地主去年家里死了一个人,他偏说是今年死的,去年办丧事用了7石米,他却说今年办丧事花了12石米,要求把这12石米减掉。

第四是收买佃户,请佃户吃饭喝酒,让佃户出面为他说情。

第五是威胁,要求农民代表把他的成分改成贫农,否则他就要收回岀租地,甚至威胁说,你不听我的小心我杀了你。

特别值得注意的是,有些地主叫唤公粮负担不起,却暗中给土匪送粮食。地主散布的谣言和土匪散布的谣言如出一辙,说明他们的利益是一致的。

那么,是不是说我们在征粮工作中就没有毛病呢?不仅有,而且很严重。

调查中发现三个主要问题,第一个就是畸轻畸重,解放初征收公粮是按国民党留下来的田产簿来分配的,负担很不合理。

永兴乡三保有田1722亩,征9万斤,六保只有田769亩,却征粮10.9万斤。

每亩负担的公粮三保是53斤,六保是111斤。后者是前者的两倍多,极不合理。

原因是三保上面有人,六保没人,六保肯定就交不起了。

第二个问题是随意减免,谁一叫穷就给他免了,有的乡减免面最高达到70%,全县平均减免面达到58%,这么大面积的减免,势必增加非减农户的负担。

民国四川保长(中)

第三个问题是地主富农突击分家,这样就一户变成了三户五户,地主就变成了中农,而成分一变,纳粮的比例也就变了。

如何解决上述问题呢?余秋里的办法是召开农民代表会议,“自报公议,三榜定案”。

第一榜公布自报的田产和应征数目,代表大会审议,虚假情况一目了然,代表会议予以纠正;

再公布第二榜,二榜公布后全村公议,根据公议调整;再公布第三榜,按第三榜确定的数量征收。

这样做的结果是极大地调动了农民的积极性,张榜之日,看榜的农民争先恐后,不识字的也要让识字的人念给他听,甚至有的残疾人也来了。

由于充分尊重了民意,实事求是,负担基本合理,农民交公粮的积极性大大提高。

过去是七催八催也不交,现在是农民协助工作队让地主富农赶快交。不几天,征粮任务就完成了80%。

在余秋里的建议下,新津县召开了第一次农民代表大会,经过充分讨论把上述“自报公议、三榜定案”的方法作为全县征收公粮的规范。

在成都市人民代表大会上,贺龙指定余秋里发言,介绍在新津调查的情况,并把余秋里的报告作为西南大区征粮剿匪经验呈送中央。

随后,在邓小平的批示下,西南大区迅速推广余秋里的“新津经验”,广大农村迅速掀起了“自报公议”的热潮,征粮数额不断攀升。

1950年7月22日,邓小平向中共西南局委员会第三次会议作报告,报告中指出:

主政大西南时期的邓小平

按原派任务,川东和川西均达80%,川南已达72%,川北已达60%,大部分县公粮工作可告一段落,转入清理阶段。

匪患猖獗的贵州,在形势稍微好转后也大力推行“自报公议、三榜定案”,至1950年9月,已完成当年征粮任务的81.4%。

1950年10月1日,即建国一周年时,邓小平正式宣布:西南区年度公粮征收已基本完成了!

对征粮剿匪问题颇为关注的毛泽东,不止一次赞扬西南区“新津经验”,对副政委余秋里产生了深刻的印象。

毛泽东不止一次地在贺龙面前赞扬余秋里是全军不可多得的“土算盘”“人民军队自己培养的经济学家”。

1954年,经毛泽东亲自批示,余秋里从西南军区西南军区后勤部部长调任解放军总财务部第一副部长,总财务部撤销后,余秋里反而官升一级,担新组建的总后勤部政委。

1970年6月,号称“小国务院”的国家计委主任一职空缺,周总理拟定了几个参考人选呈送毛主席批准,毛泽东看了看,笑着问:“会找粮食的副政委在哪里?”

周总理心领神会,没几天,中组部人事任免就出来了:任命余秋里为国家计委国家计委主任、党的核心小组组长。