大家都知道,昨天是俄乌战争爆发一周年。这场战争原本被全世界认为在几天内结束,在开战当天甚至流传着一小时二十二分钟速通基辅的预言。

当时,美国中情局认为乌克兰在一周内被俄罗斯攻占,德国大使馆甚至做出悲观预测:基辅将在72小时内易主。欧盟部分领导人还劝泽连斯基总统赶紧跑路,以免遭受杀身之祸。

在绝大多数人都看好俄罗斯,不看好乌克兰的情况下,之后战局的走向却令人大跌眼镜:

俄军非但没拿下基辅,反而丢了不少在开战之初夺取的地盘,连全夺卢甘斯克和顿涅茨克的目标都未实现。

两国的战争一直拖到今天,不少人都失去了兴趣,即使是那些军事爱好者也不再关心战局发展了。

笔者记得开战之初,国内不少人曾笑言“乌精打采”,指不少人都沉迷于追踪俄乌战况,无心工作。

到现在,恐怕很多人都不清楚目前俄乌鏖战的关键地点巴赫穆特在哪了。

一方面,部分媒体事前炒作的所谓春季攻势,150万动员兵什么的,似乎没对战局有任何改善。

另一方面,乌克兰却大手笔接收欧美援助,粗略计算已达1260亿美元。欧洲多国援乌的坦克也有300多辆,足够装备一个坦克旅。

在西方国家的持续输血下,笔者认为俄罗斯短期内恐怕也无法彻底击败乌克兰。

被称为世界第二大军事国家的俄罗斯,居然出乎意料地深陷乌克兰的泥潭,这确实令人惊讶和遗憾,问题到底出在哪里?

是乌克兰太强吗?未必,乌克兰东西对立严重、官商勾结、经济混乱,总统泽连斯基是喜剧演员出身,治国理政经验完全没有,怎么看这个国家都是一个软柿子。

而且乌克兰也不是北约成员国,俄罗斯即使攻打乌克兰,西方国家也不会亲自下场。

据纽约时报披露,从缴获的俄军文件上看,战前,不少俄罗斯军方高层认为,进攻乌克兰将是一次“轻松愉快的旅行”。

从白俄罗斯方向进攻乌克兰的俄军,在制定作战计划时,甚至未考虑乌军抵抗的情况,只按部队行军距离设定了宿营地和出发休息时间。

起初,俄军确实声势浩大,兵分多路全线进攻,空降兵还拿下了基辅重镇安东诺夫机场,大有擒贼先擒王的架势。

安东诺夫机场激战后

可惜北路部队遭到乌军顽强抵抗,迟迟未能会合空降兵,空降兵在遭遇乌两个旅反击后损失惨重,不得不撤退,俄军闪电战企图落空。

之后,俄军又部署乌东大口袋,企图把乌军主力包围在顿巴斯一带,可俄军对地形不熟,无法顺利穿插分割,所谓的大包抄变成了大平推,很快就打成了僵持。

到了2022年9月,乌军在美国侦察卫星的帮助下,先佯攻赫尔松,吸引俄军主力到南线,然后集中主力突袭哈尔科夫,一举将战线又推进到卢顿境内。

之后又用美军提供的海马斯火箭炮猛轰赫尔松大桥,切断赫尔松河左岸俄军补给,俄军不得不撤出到手的北岸,连带放弃州府赫尔松市。

因此,乌克兰的问题走到了这一步,很大原因是因为负责执行这一决定的俄罗斯军队出了问题。

看到这里,人们不禁想问:当年摧毁德国法西斯和日本关东军的钢铁洪流,怎么沦落到今天这个地步了?

不少读者也知道,在解放初期,中国实行一边倒的外交政策,和苏东社会主义大家庭站在一起,各行各业都以俄为师。

解放军也不例外,聘请大批专家来华传授指导;购进大量苏制武器、装备和军工厂设备;还派遣留学生赴苏联学习军队的条令、规章、制度、军事技术。

据统计,仅1949年下半年,受聘来华的军事顾问和专家即达千余人。

从国外引进智力,无疑是明智之举。即使发达国家,也把从国外招聘乃至争夺高级人才作为国策。

苏联顾问专家对新中国缩短同发达国家的差距,包括军事上的差距,其作用是不可泯灭的。

一开始,中共不少领导人对打败希特勒和日本关东军的苏军也有一种崇拜心理。

1953年1月7日,毛泽东给总高级步兵学校的训词中指示:“我们必须向苏联的军事科学学习”。

8月26日给军事工程学院的训词中指示:“向苏联学习,这是我们建军史上的优良传统,无论任何时候、任何工作部门,都应当如此。”

彭德怀率志愿军入朝,从作战中体会到,一些可以减免的损失而未能减免,原因之一就是“部队干部军事水平一般不高”,“对技术兵种缺乏应有的知识。”

所以他认为解放军要认真学习研究苏联步兵战斗条令、野外勤务条令、各兵种操典、兵器学、军事地形学和筑城学。

彭德怀还建议军委,派苏联顾问来朝鲜给志愿军干部讲授军事学术。但因条件限制此议未能实现。

在1952年12月24日全军参谋长和政治部主任联席会议上,彭德怀还专题讲了向苏联学习问题。

他首先赞誉了苏军经验是世界上最先进的军事科学。列举苏军战胜国内外敌人,打败欧洲最强大的希特勒军队,歼灭了日本关东军。

“这些事实,铁一般的证明了苏联军事科学的优越性,军事制度上的完整和正确性。苏联军队是世界上第一等的军队,还有什么可以怀疑的呢?”

但中国共产党在延安整风后树立的优良传统之一,是毛泽东倡导的:

“共产党员对任何事情都要问一个为什么,都要经过自己头脑的周密思考,想一想它是否合乎实际,是否真有道理,绝对不应盲从,绝不应提倡奴隶主义。”

新中国建立时,中国人民解放军从建军思想和作战思想以及政治素质,在世界上堪称是第一流的,这在朝鲜战争中已得到充分证明。

但在武器装备技术、战术素养方面,则处于低级阶段,许多领域尚是空白。

而旧中国,如彭德怀所说,是经济文化落后的农业国。因此,建设现代化国防军,首先要保持发扬解放军既有的优点,同时努力弥补技术战术上的缺陷,但又要从中国实际出发。

50年代解放军宣传画

彭德怀在运用苏军经验解决解放军实际问题当中,对待顾问提供的建议和经验,绝不机械照搬,绝不盲目釆纳。

很快,他就发现了三个苏军的问题,并与苏联顾问进行了激烈交锋,60多年前后的今天回头看,这些问题直指苏/俄军弱点。

1.中苏两国战略方针的分歧

1955年,彭德怀访问莫斯科,在与朱可夫会谈时,朱可夫介绍了苏军已奉行火箭核武器战略,认定现代战争在几分钟内就决定胜负,因而时刻准备着。

当已判定对方即将发动大战前夕,必须抢先给敌方以先发制人的毁灭性打击,倘容许敌方争取到先机,那就会陷于一蹶不振,丧失还手的能力。

彭德怀于5月间,在莫斯科同苏联国防部长朱可夫会谈时,听到上述战略方针介绍后,即把我国积极防御后发制人以及准备持久作战的战略方针作了介绍。

会谈以双方各自保留意见而告终。

朱可夫的上述论点,后来由苏联领导人公开宣扬。赫鲁晓夫在1958年说,只要一按电钮,整座整座的城市就会飞上天,整个的国家就可能遭到毁灭。

后来又说,战争初期必须以几天,几小时,甚至几分钟计算。

这一年10月,苏联国防部长马利诺夫斯基则宣称:“战争初期和用及时对敌人实施毁灭性突击来粉碎其侵略企图的方法,对整个战争的结局具有决定意义。”

马利诺夫斯基

为了划清同苏联战略方针的界线,彭德怀回国后报经毛泽东和党中央批准,在1956年3月军委扩大会上,就我国的积极防御战略方针作了阐释报告,用以统一全党全军干部思想。

在此以前,1952年8月,我国决定在沿海修筑永备国防工程,苏联国防部就通过顾问表示了否定意见。彭德怀继续独立自主按预定计划施行。

我军的战略方针文件给苏方后,顾问们仍继续宣扬他们的战争理论,说什么军事上要么是进攻,要么是防御,进攻是获取胜利的唯一军事手段,防御在最好的情况下也只能是僵持。

南京军事学院首席顾问还说批评彭德怀,说积极防御是形而上学,根本无法施行的。

彭德怀却认为,苏联人一昧依靠核武器,完全是武器制胜论思想在作祟,中国人虽然当时没有核武器,但也不怕帝国主义讹诈,朝鲜战争不就把美国人打得屁滚尿流吗。

而且更重要得是,单纯只发展核武器,会削弱常规军事实力,彭德怀对苏联顾问说:“你们即使投一万枚原子弹,战争还是要靠步兵定胜负。

一天,彭德怀给军事学院学员作报告,说:“对这样的顾问我也看不大起。防御中有进攻,进攻中有防御,相互渗透,相互配合,相互转换,并不是消极被动挨打。”

“只有那种把进攻和防御机械地割裂开来,才是形而上学的观点。”

其实当时,苏联的军事理论和战略思想,对中国军队是有影响的。50年代前期,军队干部在中央军委号召下,都以能多学到苏联军事学术为己任,而干部的分析判别水平不一。

彭德怀于1957年12月24日在总部直属机关党代表大会上说:

“南京军事学院曾经有一个学员说:没有原子弹,怎么能够打胜仗呢?我说这叫投降主义。这个帽子给他戴上很合适。”

“没有原子弹就不能打仗啦?过去我们没有多少枪,拿着梭标还要去打仗呢!而且还要打胜仗,把敌人的枪夺来武装我们自己。政治觉悟高是取得胜利的基础。”

果不其然,由于长期致力于发展核武器,到苏联解体时,留给俄罗斯庞大的核武器库家底,每年光保养就是天文数字。

而由于苏/俄军长期存在进攻速胜论和武器制胜论思想,严重忽视步战能力,在日后的阿富汗战争和车臣战争中被打得灰头土脸。

如今的乌克兰战争,俄军步兵又暴露出诸多问题:

很多合同兵刚服役几个月就投入战场,还没学会操作武器就和乌克兰人战斗;

步坦协同极差,网上流传了不少俄军坦克因迷失被乌克兰军队反坦克小组当靶子打的视频,T-90、T-80等先进坦克也惨遭屠戮。

由于俄军素质低下,导致俄参谋总部制定的大多数计划无法有效落实。

2.官兵关系争议

50年代前期,解放军全盘参考苏军,曾两次颁布的共同条令,对建立军队内部正规化的生活秩序,起了积极推动作用。

但因吸取了苏军与我军优良传统相抵触的内容,在执行中对军内上下关系和谐的妨碍也日趋发展。

彭德怀对这种消极作用的认识也经历了几年过程。1953年8月21日,他在军委会议上说:

“正规化中,凡是束缚内容的形式都不要,合理的形式都要,都需要用一定的形式固定下来。例如,向上级报告时举手行礼一直到讲完才能放下来,这就是束缚畅所欲言的形式。”

1954年1月,他在高干会议总结中,批评部队中有人借口正规化来“单纯提倡军官权威”,“机械地搬运条令,采用生硬办法推行工作,造成部队上下关系、官兵关系极不正常”的错误。

原条令“首长的命令,应无条件地、准确地执行”。修订为“首长的命令,部属应当坚决的准确的执行。

部属如认为命令中确有不适合具体情况的地方,可以提出建议,但在首长未作修正前仍按原命令执行。

如情况不允许请示的时候,部属应当在不违背首长总的意图下,以高度负责的精神坚决的灵活的完成任务”。

原条令“惩戒与奖励,是巩固纪律的两方面”。修订为“惩戒是维护纪律的一种辅助手段”。“严格禁止体罚和侮辱人格”。

原条令“控诉者可将控诉呈报被控诉者的直接首长”。修订后允许越级控诉。

当时的苏军,上级体罚下级、老兵欺负新兵的现象非常普遍,此外还存在官大一级压死人,长官有绝对权威的问题,对外号称正规化,其实是不利于战时士气的。

到今天的俄军同样存在这个问题,在车臣战争中,有参战者回忆:白天要躲着车臣人的冷枪,晚上还得被老兵欺负,自己是敢怒不敢言。

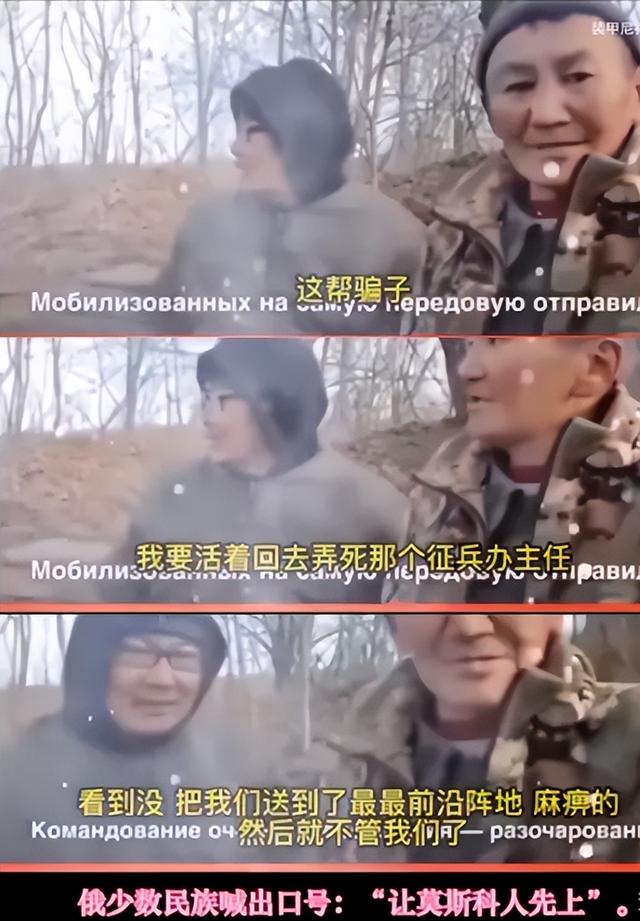

因为官兵关系紧张,在俄乌战争中,俄罗斯士兵出现了许多不和谐的声音。

有一些战士当逃兵,也有战士拒绝执行命令,还有想早点结束战斗回国的,厌战情绪非常高,这极大影响了俄军的作战效果。

海外版抖音TikTok上,有一个俄军网红,国内称其为不列哥,之所以有这个称呼,是因为他发的每个视频里,都会带上一句俄语骂人的脏话:苏卡不列。

因为这个人是雅库特人,方言口音重,所以很多人只听懂了不列。

他在自拍的视频里抱怨连连,很大程度上反映了目前俄军的军心。

不列哥和他的同族同伴眼镜哥作为动员兵,自从被扔到扎波罗热前线的阵地里后,再也没得到过任何补给。

在吃完了2015年就过期的俄军军粮后,他俩靠去小镇买粮食和在野外抓耗子充饥,喝着战壕里的脏雨水。

乌克兰的冬天还是非常冷,虽然不列哥缺乏保暖装备,但他倒不在意严寒,因为他老家雅库特冬季能到零下0度,比乌克兰冷多了。

因为他在军营里被俄罗斯族的排长欺负,所以他对俄军中的俄罗斯族裔幸灾乐祸,觉得俄罗斯人肯定被冻惨了,俄罗斯人活该。

此外,苏联顾问还建议彭德怀:“解放军应效法苏军,成立惩戒营,可以弥补战时兵源的不足。”

所谓的惩戒营,指代在苏联卫国战争期间,苏联的刑事犯人和一些政治犯被允许以上前线的办法来“洗清对祖国犯下的罪行”而组成的队伍。

通常重犯(被判死刑,无期徒刑和长期徒刑的犯人)去惩戒营。

据苏联解体后公布的档案记载,到卫国战争胜利为止,有427910人被送进惩戒营。

彭德怀认为:惩戒营很难难说是先进的,至少在中国是不能仿效的。抵制了苏联顾问的建议。

在俄乌战争中,出现了新型的“惩戒营”——瓦格纳雇佣兵,据说来源于监狱里的罪犯,只要同意加入瓦格纳即可获释,简单进行军事训练后就投入战场,活过6个月就可得到自由。

3. 军民关系争议

苏军其实是很反感中国的军民鱼水关系的,认为是游击习气,军是军民是民,军民密切接触容易泄密,你也不好判断老百姓里谁是间谍。

而解放军则是人民子弟兵,从红军时代开始就提倡一手拿枪一手拿犁,不拿群众一针一线,部队宿营时帮老乡家水缸打满水、收割庄稼都习以为常。

解放军帮老乡种地

按苏军标准,营房、机场、军事禁区都占地很多,一个步兵师训练场地要12万亩。部队如果选中一个地方,动辄全部搬迁居民,甚至一些少数民族共和国举国远距离搬迁。

苏联顾问向中国介绍推广这一经验,要求中国军队要搞沿海要塞,必须把要塞周围的居民点清空,特别强调了把珠江口内伶仃岛上居民全部迁走。

彭德怀得悉后,在1953年2月27日军委会议上说:岛上居民全部搬迁,要不得,这是单纯军事观点,要把岛上居民作为可以依靠的群众力量,共同建设海岛,保卫海岛。

同时彭德怀对苏军不重视群众工作的观点不以为然,在与总政治部苏联顾问交流时,彭德怀曾委婉地说:

“军队没有群众支持,如无根之木,从中国解放战争经验上看,政治工作的一个重点,就是发动群众,让老百姓充当我们的耳目、后勤。”

苏/俄系军队不重视群众工作的恶果,在俄乌战争中也有体现。

俄军士兵中由于穷人较多,不少人进了乌克兰到处抢所谓的“战利品”,网上流传了不少俄军提洗衣机和冰箱的视频。

据外媒报道,俄军撤出赫尔松时,实打实捞了不少东西。

38岁的奥克萨娜·布加约娃说:“最后两周,他们专注于尽可能多地带走东西”。

“他们把桌子、椅子、沙发、风扇都打包了。他们拿走了一整车的文件。”

其实,乌克兰东部大多数是俄罗斯族,与俄罗斯人同根同源,大部分人都是苏联时期搬来乌克兰的。

按理说,俄军为他们“而战”,他们本该为俄军提供情报和后勤支持。

可现实是,俄军不仅对乌东地形两眼一抹黑,还很难获知乌克兰军队的部署情况。而乌军则依靠美国提供的卫星侦察,对俄军一切行动了如指掌。

俄军没来得及运走的物品

俄军如今在乌克兰的窘境,更让人佩服彭德怀当年对苏军的那双慧眼,当年他和苏联顾问争论的三个问题,孰对孰错其实已经揭晓。