良渚博物院位于浙江省杭州市余杭区良渚街道美丽洲公园内,是一座收藏、研究,展示和宣传良诸文化的考古遗址博物馆,博物院常规展览面积4000余平方米,分为3个展厅。常规展览的主题是:良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地。展览依托 “水乡泽国”,“文明圣地”、“玉魂国魄”三个展厅,全面、立体、真实地愿示了良渚遗址和良渚文化的考古成果、遗产价值。体现了良诸文明在中华文明“多元一体”历史发展进程中的重要地位和独特贡献。良诸文化距今约5300——4300年,院内共展出良诸文化时期王器、石器、陶器和添木器等各类珍貴文物600多件(組)。

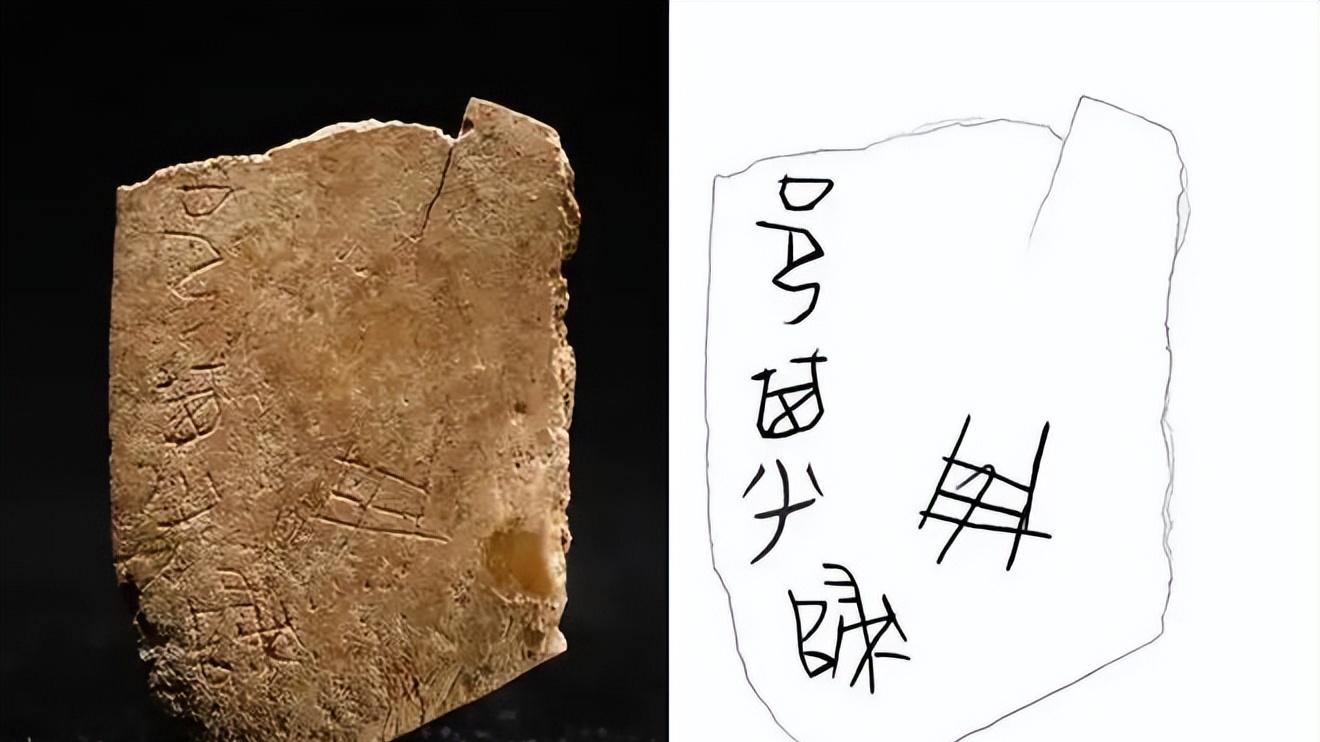

1、刻符黑陶罐

距今5300—4300年,良渚祖先就在陶罐上发“朋友圈”了,形形色色的神秘刻符,描述着他们依水而居,耕田、捕鱼、狩猎的野趣生活。20世纪80年代,刻符黑陶罐采集于浙江余杭南湖,其珍稀之处就在于,器身肩部和上腹部刻画的连续符号。

2、神人兽面纹玉琮

玉琮王通高8.9厘米,上射径17.1厘米至17.6厘米,下射径16.5厘米至17.5厘米,孔内径3.8厘米,器形外方内圆,是已发现的良渚玉琮中最大、最重、刻纹最精美的一件。这块玉琮王的设计独具匠心,孔径很小,俯视像玉璧,可能是先人有意设计成“琮璧合一”的样式,这在良渚玉琮中也是独一无二的。每一幅图案都充满了神秘与力量,仿佛在诉说着良渚文化的辉煌与灿烂。

3、神人兽面纹玉钺

1986年出土于浙江省杭州市余杭区反山良渚文化墓地第12号墓,新石器时代良渚文化神人兽面纹玉钺的钺冠饰为白玉,一侧有紫褐色瑕斑,钺端饰亦为白玉,一侧同样有紫褐色瑕斑。钺身通长17.9厘米,上宽14.4厘米,刃宽16.8厘米,厚0.8厘米,为青玉制成,有少量褐斑,玉材优良,具有透光性,抛磨精良,光洁闪亮。近顶部中央有一小孔,其直径仅为0.5厘米,小孔上方有捆扎的擦痕。在两面刃的上部各雕有浅浮雕神人兽面纹,堪称“钺王”。

4、刻鸟立高台符王璧

这件玉璧直径约为23.6至24.1厘米,厚度1.5厘米,孔径5厘米。玉质色泽多样,青、白、灰相间。整体造型规整,抛光工艺精湛。一面平整无切割痕迹,另一面则留有切割的凹弧和一条细裂纹。玉璧中心钻有圆孔,内壁打磨精细,外缘虽非正圆,但修磨得当,略显内凹。这种内凹现象是良渚晚期玉璧的典型特征。在玉璧的一面中部稍上位置,隐约可见一组“鸟立坛柱”的图形符号,由立鸟、阶梯状高台和台内类似飞鸟的纹饰组成。鸟儿侧立于三级阶梯状高台之上,爪部依稀可辨。整件玉璧厚薄均匀,制作精良,是良渚文化时期的珍贵文物。

5、 陶鼎

1988年余杭区瓶窑镇北湖采集,夹砂红陶,敞口,束颈,弧腹,圜底,底部为三鱼鳍形足,整器制作规整,外表黑色发亮,是良渚人最常用的炊煮器。

6、陶屋顶

余杭区瓶窑镇卞家山遗址出土,屋顶基本完整,四坡,每坡均有一气窗,对解读良渚时期的房屋样式和结构具有重要价值。

7、 象牙权杖(复原图)

用稀有资源象牙制作的权杖,对良渚人来说自然也是最高权势的物质载体。权杖上端为饰满神人兽面像的瑁饰,以圆雕造型表现神人和兽面,充满威严之感。权杖下端为柱形束腰状的镦,上有横截面为椭圆形的突榫,内部有卯孔。凸榫以下饰满变形鸟纹和兽面像。

8、唎叭形玉管串

良渚文化玉管串是良渚文化时期制作的玉器之一,属于精美的装饰品,通常用作颈饰或胸饰,体现了良渚先民高超的玉器制作技艺和独特的审美追求。良渚文化玉器数量众多,制作精美,种类丰富,其中玉管串是代表性器物之一,展示了中华五千多年文明史中早期玉器制作的高峰水平。

9、嵌玉漆杯

良渚文化嵌玉漆杯,以其精湛的工艺和独特的材质,成为了新石器时代的“高精尖”产品。这件嵌玉漆器,整体呈现为瘦长形,带有把手和宽流设计,口沿外壁镶嵌着精致的小玉粒。其鼓腹设计,结合从野外背面杯底涂朱痕迹推测,可能拥有圈足。 杯上的图案以大玉粒为中心,展现出复杂的重圈和螺旋纹结构。这些图案不仅模仿了陶器上的鸟蛇刻划,还呈现出玉器地纹的螺旋线,彰显了良渚文化的独特艺术风格。

10、玉鸟

在良渚博物院,有一件藏品特别引人注目——玉鸟。这件玉鸟呈现出鸟的俯视形象,其设计独具匠心。鸟首宽扁,上面刻有阴刻线纹,喙部尖凸前伸,形似头戴“介”字羽冠的神人的简化形象。鸟眼大而夸张,上有重圈刻纹,与神徽纹中兽面的大眼十分相似。玉鸟的两翼和尾部舒展,仿佛正在翱翔。这件玉鸟将鸟的造型和神人兽面图案巧妙地融为一体,体现了良渚先民独特的精神信仰。它们不仅展示了良渚文化的精湛工艺,还反映了当时人们对自然和神灵的崇敬之情。