导语

手术顺利完成,但患者却未能安全苏醒......

近日,“大河报”报道一篇关于“22岁女子微创手术成功后脑死亡”的新闻,引发了广泛关注,也引起了众多医生的激烈讨论。

因查出输卵管堵塞,3月10日,患者于广东省某三甲医院接受输卵管堵塞微创手术,被推入复苏室等待全麻苏醒,却因长时间缺氧导致脑死亡。这起事故完全是因为复苏室医护人员未发现喉罩阻塞氧气供应,患者血氧骤降时,报警仪器报警医护人员未及时处理才导致的。

目前,家属已向当地卫健部门提交医疗事故鉴定申请,要求医院追责并公开道歉。院方对此表示,正按照医疗纠纷的原则进行处理,会尽最大努力进行救治。

大掌梳理了一下3月10日事故前后经过:

下午1点半,患者进手术室;

下午2点半,医生告知手术顺利,随后患者被推入复苏室等待苏醒;

术后将近2个小时内,患者由医院监护人员负责照顾,由于复苏室是在手术室里面,这期间家属无法探视,对于家属希望进入照看的诉求,护士以“术后患者形象不是很雅观”为由拒绝;

下午5点06分,噩耗传来:患者口吐白沫、翻白眼,人在抽搐,即刻转入ICU。

自3月10日起,患者仍在ICU依靠呼吸机维持心跳。

很明显,患者的手术是顺利的,变故是发生在被推入复苏室等待麻醉苏醒的阶段中。

图源:大河报

在已披露的麻醉记录单显示:患者入室后常规进行麻醉诱导置入喉罩,术中生命体征平稳,术毕戴喉罩进入复苏室。患者在复苏室发生血氧下降后(预计缺氧时间约30分钟)心脏骤停,经心外按压后自主心跳恢复,血氧血压恢复正常,请神经内科会诊后送ICU继续治疗。

从记录单上可以发现,患者血氧饱和度在14:45从之前的98%降到50%,在15:00数据缺失,直到15:15,血氧饱和度恢复为96%,这段血氧值不正常时间为30分钟。(注:人体动脉血氧饱和度正常值:95%-98%)

家属提供的4月1日病例显示:患者昨日复查脑电图及体感诱发电位,皆提示符合脑死亡判定标准,预后极差,随时可能病情恶化甚至死亡……

图源:大河报

事发后,家属向媒体提供了一段与医院交涉的录音,一位麻醉科张医生表示,患者送到复苏室后,有一位一线医生全程陪在患者身旁。可能因为喉罩的移位导致患者呼吸道受阻,氧气没能有效送达患者进行供氧,患者自主呼吸没有恢复,这个过程有可能会窒息和缺氧。

喉罩作为气道管理工具,其移位风险较高,可能因患者体位变动或肌肉松弛导致呼吸道阻塞。

对于家属对于“血氧下降后监护仪的报警,为何医务人员不知道”的质疑,这名张医生则解释说,是因为监护医生观察不到位,他在现场但未能及时发现这个问题,对报警的警惕性不够,对此院方痛心疾首。

微创手术成功后还能导致脑死亡?这确实令人匪夷所思,而能证明当时事发经过的监控,院方也表示去年就坏了。不仅家属无法理解,大掌也无法理解,当时这名责任医护在干什么?为什么会忽略掉监控仪发出的报警声?

3月17日,一名医生被医院责令停职在家反省。

4月16日,一位医患科科长表示,涉事医护人员有相关资质,是依法执业,非实习生,他们正在按照医疗纠纷的原则进行处理,目前患者仍在进行救治,包括寻找外部专家的支持。对于该事件是否算医疗事故,这名科长表示还在调查中。

4月17日,家属表示,事件在网上发酵后,医院领导现在非常重视,已出面跟家属表达了态度,表示愿意澄清具体原因和对涉事医生进行追责。

浙江的一名医生表示:“过早脱离呼吸机到复苏室,监护仪出现氧饱和度下降,这时调整吸氧状态或者重新气管插管就能挽回,但未引起关注,病人持续缺氧状态导致心跳骤停,这时候立即心肺复苏大概率能成功,然而等病人脑死亡了才发现,实在是追悔莫及。”

一条年轻鲜活的生命因脑死亡还躺在ICU,令人惋惜!

事件最重要的两个点:

谁的责任&是否算医疗事故

手术都成功了,人还能脑死亡,这一事件不仅网友们不敢置信,很多医务人员觉得离谱至极。

对此,医学大V@麻醉医生凌楚眠表示:“麻醉复苏阶段一定要重视,由于全麻药物还未彻底代谢,意识没有完全恢复,很容易出现呼吸抑制/遗忘,导致氧饱和度垮掉,简单来说就是在睡梦中“忘了怎么呼吸”活活憋死……这基本是麻醉的问题没得跑了,但建议还是等正式的医疗鉴定结果。”

据了解,术后醒麻醉是有专门的地方,也就是术后恢复室,也有专门的麻醉医生/护士负责照看,他们需要继续机械通气,或鼻导管+面罩吸氧,同时至少做心电图+氧饱和度+血压等生命体征的监测。

而麻醉有三个阶段,第一阶段是麻醉诱导,麻醉医生常将此比作飞机起飞;第二阶段是麻醉维持,被视为是飞机在高空中的平稳飞行时期;第三阶段便是麻醉后苏醒,这被比作飞机着陆。在麻醉医学领域,术后苏醒被公认为"二次麻醉诱导"的高危阶段。

中华医学会麻醉学分会《麻醉苏醒期管理专家共识》明确规定:患者必须在达到Steward苏醒评分≥4分、呼吸循环稳定、无严重并发症的情况下,方可离开麻醉复苏室。对于接受麻醉的患者,在手术结束后、出院或转入病房之前,都需要转运到PACU或专门区域进行监测,直至达到苏醒标准。

《麻醉后监测治疗专家共识(2021版)》指出,麻醉后监测治疗主要是恢复患者的保护性反射,以及监护和治疗出现的生理功能紊乱,以此保证患者生命体征的平稳,并识别和及时处理麻醉和手术后并发症,降低患者的发病率和死亡率。

浙江一位麻醉医生表示:“夜班时我有时会眯着眼睛坐在凳子上,一旦有报警音会立马跳起来。工作年数多了,稍微用点心就能听出来氧饱度100%、98%、97%次声音不一样的,90以下就更不一样了,血氧饱和度越低,监护仪报警声越刺耳,怎么会听不到呢?而且情况差的病人监测的更勤,怎么会缺氧半小时还未发现?这个事故责任真的无法撇清”。

据了解,《中华人民共和国刑法》第三百三十五条:医务人员由于严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

涉事麻醉医师若在患者未达离室标准时终止监护,将是严重的职务过失。如果媒体和家属爆料的内容属实,那涉事医生或许会面临更为严重的处罚,而非简单的停职在家。

还有一位医学大V@铅医蔷薇 表示:视频里说到可能是因为喉罩移位,导致这位女生呼吸受阻,长时间氧气进不去,没有及时发现,最后脑死亡。这是妥妥的医疗事故了。

根据《医疗事故处理条例》,本案需同时满足"过失行为""损害后果""因果关系"三要素。司法鉴定将重点审查麻醉记录单的时间连续性,若发现苏醒评分记录造假或监测间隔超过15分钟,即可确认违规操作。关键证据链包括呼吸机参数记录、护士交接班记录、复苏室监控录像等。

如果院方无法提供相关证据和参数自证清白,或许将成为新一起甲等医疗事故案例。

疑点重重:

患者缺氧30分钟,怎么医生会没发现?

真的匪夷所思!

要知道,全麻术后30分钟对于患者而言是最危险的,因为还有麻醉药物残余,患者随时可能出现呼吸抑制。很多医院为此在复苏室内配备高资历的麻醉医生,他们经验丰富富有责任心,能及时处理各类突发事件。

一般情况下,复苏室按照要求会根据床位数来配备医护人员,涉事医院为公立三甲医院,人员配备上应该是足够的。

《麻醉后监测治疗专家共识(2021版)》指出,麻醉后监测治疗室需配备具备麻醉及重症监护治疗能力的医师、护士和必要的辅助人员。

其中,麻醉科医师人数与床位数之比≥0.5:1,至少配备1名有能力处理并发症和为患者提供心肺复苏的麻醉科医师。护士人数与床位数比不低于1:3,至少有1名有重症监护领域工作经验、中级以上职称的护理人员。

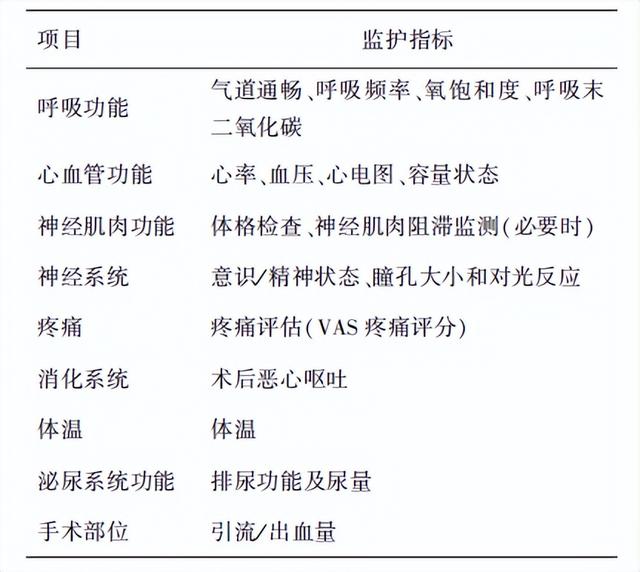

图源:麻醉后监测治疗专家共识(2021版)

在这期间,医护必须持续监心电图、血压、血氧饱和度、呼吸频率四项基本参数;每5-10分钟记录一次生命体征,重点观察呼吸抑制、气道梗阻、循环衰竭三大风险。

排除掉所有不可能,那剩下的结果就算多么让人无法相信,也不得不接受:负责监护的医护人员失职了......

这起悲剧并非偶然。麻醉复苏阶段的系统性风险,包括技术缺陷、流程松散和监管缺位,这些都是警钟!医疗容不得半分差错!医护人员既然选择了这条路,就必须对临床对患者,始终要存有敬畏之心。

俗话说的好“外科医生治病,麻醉医生保命”、“只有小手术,没有小麻醉!”一台成功的手术,离不开主刀医生的精湛技术,更离不开麻醉医生对患者生命体征的全程护航,这个过程容不得半点马虎和不负责任。生命是如此的难能可贵,同行们虽然辛苦,但切不可掉以轻心,工作上捅一次娄子,失去的可能就是患者的生命健康及自己的职业生涯和大好前途!