毛主席逝世多年后,一位贺姓老者对子女言道:将你们的姓氏改回“毛”。

冬日,北京一家庭内,贺姓老翁召子女至前。他一生匿名献身航天,职称证为“0001”。1976年毛主席逝,他哀哭。今老翁嘱子女复姓“毛”,背后故事与渊源待揭。

一、血缘关系深厚,源自共同的祖先,世代相传,形成了不可分割的紧密联系。

1934年深秋,闽赣交界群山间,游击队艰难行进。毛泽覃与妻子贺怡相互扶持,这对年轻革命夫妇正面临人生重大抉择。

第五次反“围剿”失利后,中央红军主力踏上长征路。毛泽覃与贺怡主动请战,率游击队驻守闽赣边。尽管贺怡身怀七月孕,仍坚守战斗前沿。

1934年12月,会昌县白鹅洲码头,毛泽覃与贺怡分别。毛泽覃率游击队留山区,贺怡赴赣州执行地下任务。二人道别,未料此别成永别。

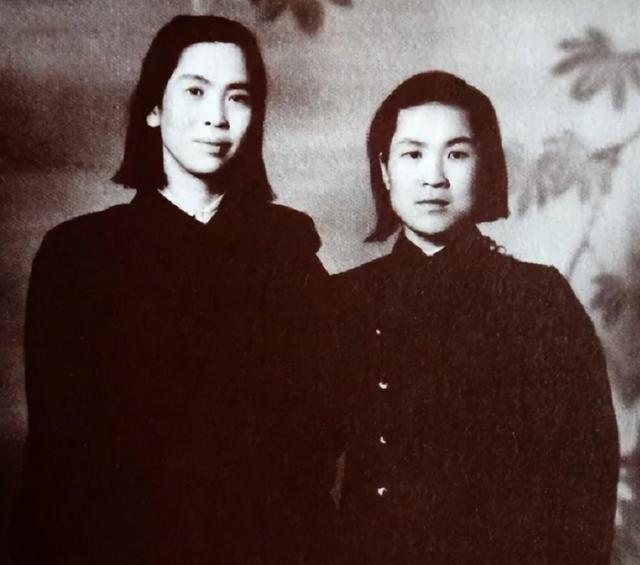

1935年2月1日,贺怡在赣南偏远山村诞下男婴毛岸成,后名贺麓成。其父毛泽覃于4月26日在瑞金战场掩护撤退时牺牲,终年30岁,未能目睹其子。

贺怡任赣州县委书记时,得知噩耗后,为保护幼子,决定将孩子交予正直且有声望的永新乡绅贺调元夫妇抚养。

托孤之日,贺怡将孩子托付给贺调元,贺调元淡然回应:“餐桌添副碗筷罢了。”此言虽简,却承载了乱世中的一份沉重承诺。

贺调元夫妇为保护特殊孩子,精心构思新身份,将毛岸成更名为贺麓成。贺为母姓,麓寓家乡岳麓山,成则保留原名,象征革命事业之成功。

贺调元夫妇视贺麓成为己出,于乱世中既照料其生活,又严防特务察觉其身份。贺调元常勉励孩子勤学苦练,塑造坚韧品格,对其真实身世则秘而不宣。

贺麓成在贺调元夫妇的悉心呵护下,安然度过了童年十四载。这位特别的孩子,在非血缘却温馨的家庭茁壮成长。其母贺怡持续投身革命,直至1940年被捕入狱。

二、隐匿姓名以求学路,通过隐藏真实身份,专注学业,旨在避免外界干扰,确保学习进程不受影响。

1949年,永新县花汀村迎来解放军,贺麓成命运转变。队伍中,身着军装、短发齐耳的女军官贺怡尤为显眼,她正是贺麓成日夜思念的母亲。

贺麓成与母在贺调元家堂屋重逢。贺调元告知其身世,贺麓成十四年来首唤“母亲”。同日,贺怡于花汀村群众大会上,向贺调元夫妇致谢,并介绍失散多年的儿子。

然而,这份珍贵的家庭团聚并未长久。1949年深秋,贺怡携贺麓成赴赣州途中遇车祸,不幸因公牺牲,15岁的贺麓成再度失去母爱。

贺子珍闻讯后速接贺麓成至上海,并为其争取最优教育资源。她明悉侄子肩负继承父辈革命精神与建设新中国的双重使命。

在上海求学时,贺麓成住于一普通工人家庭,此乃贺子珍周密安排,既避身份暴露,又使其体验平民生活。每周末,贺子珍必来访,为其补课并传授革命故事。

1951年,贺麓成考入上海市徐汇中学,成绩优异。在校内,他展现出卓越的理工天赋,尤擅物理与数学。班主任评语赞其思维缜密,善钻研,预言其未来可期。

贺麓成在校园内保持低调,避免引人注意。他鲜少谈及家庭背景,亲密同学亦不知其真实身份。放学后,他常独自留在图书馆至深夜,专注研读科技书籍。

1953年春,贺子珍接指示为贺麓成规划求学路。经与部门商议,结合国家需求与个人特长,决定其报考上海交大,以培育理工才,并为日后国防科研奠基。

升学前谈话,贺子珍赠贺麓成一皮箱,内含毛泽覃日记、贺怡遗物及家庭照片。这些虽少,却是了解双亲的关键。她叮嘱他铭记使命,以实际行动慰藉父母之灵。

三、科研之路科研生涯即科研之路,指个人在科学研究领域的经历与发展。它涵盖了从初步探索到深入研究,不断追求科学真理与创新突破的整个过程。

1954年,贺麓成凭借优异成绩进入上海交通大学物理系,入学档案仅载其基本信息:贺麓成,汉族,籍贯贵州贵阳。此隐秘身份设计,为其学业之路提供了安全保障。

上海交通大学实验室中,贺麓成展现卓越科研才能,专注核物理,常工作至深夜。1957年初,他被选入国家急需的核物理科研团队,成为年轻物理系学生的佼佼者。

1958年春,贺麓成调至兰州近郊秘密研究基地,参与中国首颗原子弹研制。因保密需要,他与外界联系受限,包括亲人贺子珍亦难相见。

在戈壁深处,贺麓成与科研人员共克技术难关,住简陋地下室,饮苦涩咸水,忍昼夜温差。尽管条件艰苦,他们的工作热情却丝毫不减。

1964年10月16日,中国首颗原子弹试爆成功。贺麓成与同事在监测站守候24小时,见蘑菇云升起,皆激动落泪。此举意味着中国成为全球第五个拥有核技术的国家。

贺麓成后参与氢弹研制与人造卫星发射。1967年6月17日,中国首颗氢弹试爆成功;1970年4月24日,"东方红一号"卫星发射成功,他均在其中发挥关键作用。

贺麓成因工作特殊,科研成就未公开。1980年,他获“两弹一星”特殊职称证书,编号为“0001”,象征着他对国防科技二十余年的默默贡献。

贺麓成科研之余,生活严谨。他居普通家属院,着朴素的确良衬衫,骑永久牌自行车上下班,获重大科研成就后,生活方式依旧未变。

低调态度既因保密需求,也承父辈革命精神。内部会上,贺麓成被问淡泊名利之由,仅答:“为完成父辈未竟事业。”简短言语,透露其投身国防科研深层动因。

四、隐匿身份,不公开姓名与行踪,保持低调与神秘,避免外界干扰与注意,确保行动自由与安全。

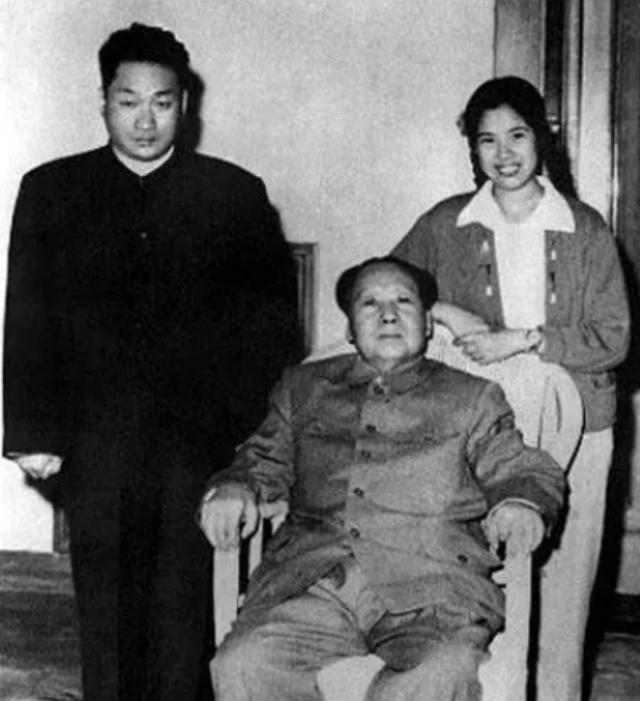

1976年9月9日清晨,北京细雨绵绵。贺麓成在实验室进行数据分析时,闻讯毛主席逝世,随即放下工作,乘车前往人民大会堂。

在人民大会堂灵堂前,贺麓成跪倒致敬。此跪既是对毛主席的诀别,也表达对未曾谋面伯父的深切缅怀。他静跪三小时,直至警卫员前来搀扶起身。

告别后,贺麓成更专注科研。1978年,他任某重点研究所副所长,但公开场合仍称“贺工程师”,多数同事亦不知其真实身份。

1980年代初,国家着手新一代运载火箭研制,贺麓成任技术总负责。他率队在酒泉卫星发射中心驻守三年,历经多次发射失败,仍坚持不懈。

1984年深夜,贺麓成接获特殊任务,需参与代号“863计划”的绝密武器研制,涉及国家最高机密。因此,他放弃原科研项目,转入隐秘研究领域。

在新岗位上,贺麓成身份更神秘。其办公室位于普通楼房,挂牌“技术咨询室”。他每日清晨最早到,夜晚最晚离。保安常言:“那位戴眼镜的老科学家又在加班。”

1988年,贺麓成之子考入大学,填写入学资料时,对父亲职业一栏犹豫。经贺麓成建议,最终填写为“工程技术人员”。这一模糊称谓,标志着贺家二代开始隐姓埋名。

1990年代初,贺麓成着手培育青年科研人才。内部座谈时,一青年研究员问其选择默默无闻工作的原因,他淡然回应:“国家所需,即我们所为。”

贺麓成退休后仍坚守科研一线,重大项目需技术指导时,他总率先请缨。同事赞其工作热情不减。其办公桌上常放父亲毛泽覃的泛黄遗照。

五、关于晚年生活,应注重身心健康,合理安排日常活动,保持积极心态,享受家庭温暖,让晚年时光充实而愉快。

1995年初春,贺麓成退休。在欢送会上,他谢绝了贵重礼物,仅接受了同事签名的纪念册,扉页上写着:“献给我们最敬重的贺工程师。”

退休后,贺麓成仍活跃,每周赴研究所指导技术,解答年轻科研人员疑问。某次会上,他耗时四小时,详尽阐述某关键技术从构想到突破的全过程。

1997年,国家成立新导弹防御系统研究团队,聘贺麓成为技术顾问。虽年逾七旬,他仍作风严谨,每会必提前半小时至,细审每份技术文件。

2000年春节前,贺麓成获邀参与央视“两弹一星”功勋科学家纪录片拍摄,作为关键采访对象。他因身体不适婉拒,仅提供了技术资料供参考。

2003年,贺麓成之孙被北京大学物理系录取。填志愿时,孙子咨询他专业选择,他建议:“专业非关键,行事无愧于心为要。”此语成为贺家第三代座右铭。

2005年,研究所为贺麓成举办八旬寿宴,众多老同事出席。一位昔日助手、今技术部主任致辞,称贺老传授的不仅是科学知识,更有做人哲理。

2008年奥运会时,贺麓成受邀出席开幕式。当晚,他坐在观众席末排,静静观赏着绚烂烟花。此次参与,成为他最后一次亮相重大公共活动。

2010年,贺麓成将其六十年科研心得的笔记,共二十多本、页页详实,整理捐赠给国防科技档案馆。工作人员称,这些笔记是国防科技发展的宝贵历史资料。

2012年深秋,贺麓成在家中逝世,享年87岁。他遗愿后事简办,骨灰撒于戈壁。办公桌上留有一封未完信件,收件人为“致我未曾谋面的父亲”。

贺麓成逝世后,真实身份首度公开。内部刊物简短讣告称:贺麓成(1925-2012),原名毛岸龙,为毛泽覃之子,对我国国防科技事业有重大贡献。