1953年,安庆城传出一消息:城郊砖窑厂有中年工人默默搬砖,衣衫褪色。他是陈独秀之子。革命先驱后人何以至此?春,军舰停靠安庆,谈话改其命运,牵动历史。工人身份与军舰事件引高层关注。

陈氏家族秉持革命精神,世代相传,坚守信念与理想,不断延续其家族在革命斗争中的光荣传统与使命。

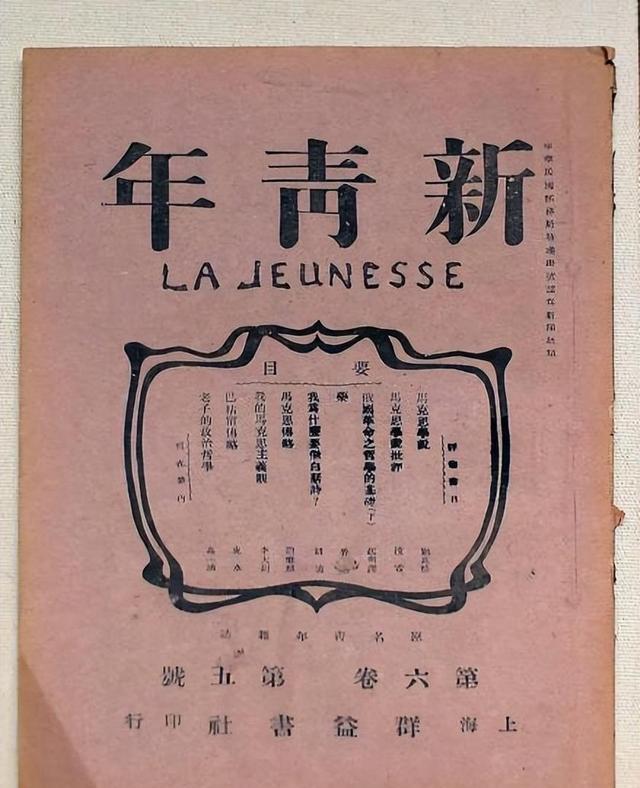

1915年9月15日,陈独秀在上海法租界简陋小屋中校对《青年杂志》创刊号终稿,该刊后改名《新青年》,拉开新文化运动序幕,并为中共诞生播下思想火种。

陈独秀倡导新文化运动时,其三子渐入青年。1919年,受五四运动影响,陈延年和陈乔年弃安稳学业,赴法勤工俭学,在巴黎系统接触马克思主义并参与旅欧共产主义小组活动。

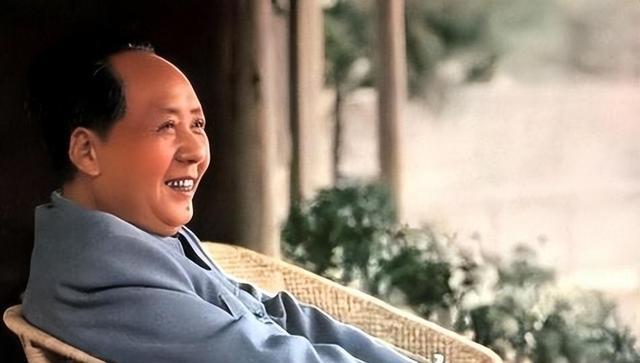

1920年春,上海《新青年》编辑部接待了访客,包括湖南青年毛泽东。陈独秀与毛泽东长谈,得知其在湖南的工人运动经历后颇为关注。当时,陈独秀正筹备中国共产党早期组织。

1921年初,陈延年回国即投身革命,以上海商务印书馆校对员为掩护,助父开展地下工作。同时,陈乔年在巴黎发展旅欧共产主义小组,为党培育海外革命力量。

陈松年,陈家幼子,未直接投身革命,但1922年入南京高等师范学校后,多次为地下党传递关键情报。同年,陈延年奔波沪穗,筹备党的“二大”。

1923年冬,陈独秀迁《新青年》编辑部至广州,主持党的日常工作并传播马克思主义。陈延年成上海地下党要员,组织工人运动。陈乔年秘密回国,于江浙地区开展革命。

1925年五卅运动后,陈延年率工人上街反抗帝国主义。此运动锻炼了陈家兄弟,坚定了其革命信念。同年,陈玉莹投身党的秘密工作,担任上海某地下联络点负责人。

此时期,陈氏家族革命活动与党早期发展密切相关。他们思想追随新文化运动,行动投身革命事业,诠释了知识分子家庭对革命理想的执着坚守。

二、探讨兄弟姐妹各自不同的人生发展路径,即他们的生命轨迹,这涵盖了他们各自的选择、经历与成长历程。

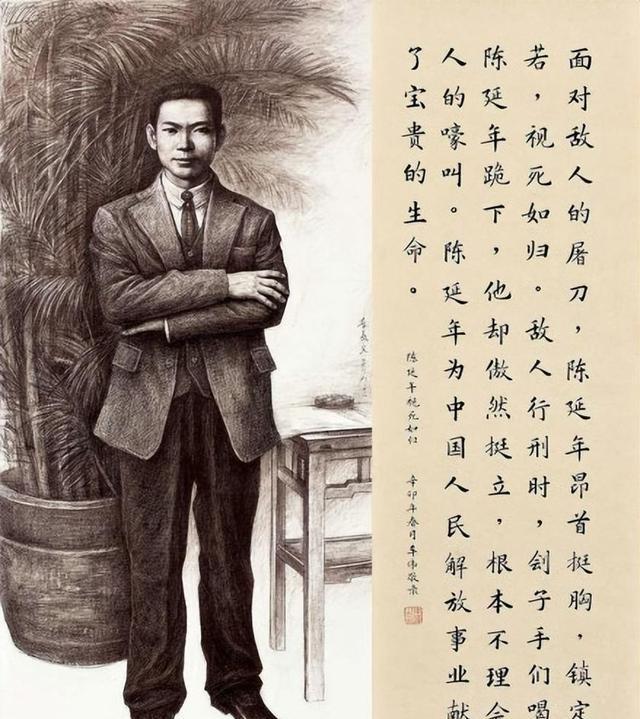

1927年6月某晨,上海陷白色恐怖中。恒丰里104号外,大批军警突现,捕获看似平凡的“烧饭师傅”陈延年。狱中,他坚守革命意志,严刑拷打下亦未泄露组织信息。

上海地下党为救陈延年,多渠道展开营救。一封伪装信件寄给亚东图书馆经理江孟邹,欲借其与胡适关系施救。信却落入吴稚晖之手,他随即向警备司令部揭露陈延年身份。7月4日,陈延年在龙华刑场英勇牺牲,年仅24岁。

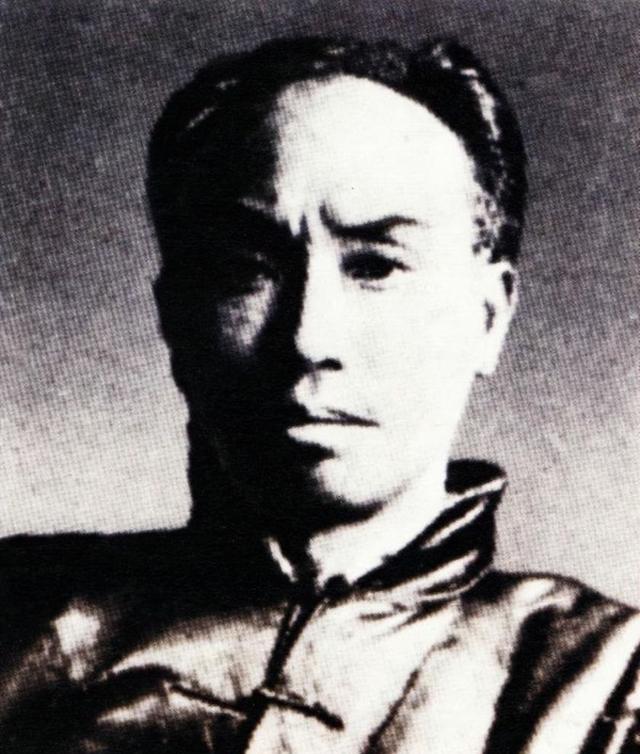

陈乔年闻陈延年牺牲,于江浙地下工作愈发谨慎。1928年春,他在秘密联络中暴露,6月被押至龙华刑场,以革命者之姿,继兄后献出了年轻生命。

两位兄长相继牺牲,给20岁的陈玉莹带来重创。身为上海地下党联络员,她强忍悲痛坚持工作。长期紧张与悲伤致其积劳成疾,1935年,28岁的陈玉莹不幸逝世。

陈松年,家族独子,已离南京高师,于江浙谋生。因白色恐怖,他频换居所,或工厂劳作,或乡村执教。1930年代初,于杭州中学任教时,秘密保存重要革命文献,生活清贫以掩人耳目。

1936年,陈松年赴江津照顾被囚父亲陈独秀,靠打零工为生。尽管处境艰难,他仍保存兄长书信文稿,这些史料后成为研究早期党史的关键资料。

艰难岁月中,陈松年保持低调,深知肩负传承家族记忆与保护父亲、革命史料重任。他偶收地下党员转交家书,得知党组织未忘这个革命牺牲的家庭。

这个家庭数年间痛失两子一女,均为年轻革命者。他们的事迹党内广传,而陈松年默默肩负守护家族记忆重任,直至新中国成立。

三、陈家身陷战火之中,四周硝烟弥漫,炮火连天,但家族成员坚守阵地,勇敢面对战争的残酷,誓死保卫家园不被摧毁。

1937年抗战全面爆发后,陈家境遇愈发困苦。陈松年携老父陈独秀自江津向西南迁徙,途中历经多城,父子或寄居老友家,或安身简陋农舍。

迁徙路上,陈松年背负破旧木箱,内藏陈延年、陈乔年书信、文稿及革命文献,记录着党早期历史,含20年代上海地下党活动及烈士狱中绝笔。

1938年深秋,父子俩在重庆江津定居。陈松年租偏僻平房,白天摆摊维持生计,夜晚整理珍贵文献。期间,他多次与地下党组织秘密联系,负责传递重要信息。

江津生活清贫,却让陈独秀与陈松年得以相聚。夜晚,父子俩常在油灯下回忆往昔。陈独秀退隐后仍忧国,陈松年则忙于家族史料,并秘密支持地下党。

1941年春,一名旧同事模样的访客至陈家,实为地下党联络员,求陈松年助转革命文物,含早期党组织文件及印章。陈松年借小买卖之便,顺利将文物移至安全处。

在战争艰难时期,陈松年在江津设秘密联络点,以杂货铺为掩护,实为地下党传递情报的重要基地,大量情报由此送抵重庆,对抗战作出重大贡献。

1942年5月27日,陈独秀逝世于江津。其子陈松年处理后事后,留于江津经营小店,秘密支援地下革命。期间,他偶收党组织密信,了解战事重要进展。

抗战胜利前夕,陈松年一直留在江津,保护诸多珍贵革命文献,并为地下党提供重要支援。其小店变作地下党员联络站,为革命事业做出特殊贡献。

1945年抗战胜利后,陈松年整理出多年保存的历史文献成册,成为研究党史的重要资料。他守护父亲晚年,并以实际行动传承兄长们的革命精神。

四、砖厂工人经历了身份转变,从单一的生产者角色,逐渐发展为具备多种技能、参与管理和决策的多面手。

1949年新中国成立后,陈松年离江津赴安庆,于城郊砖窑厂谋职。他每日清晨至工地搬运重砖,勤勉无声。在同事看来,他仅是位平凡的中年劳工。

砖窑厂环境恶劣,烟尘大且劳动强度高。陈松年日搬数百砖,满身灰尘。他住厂区旁简陋平房,内仅有一木板床和装满家族往事、兄长遗物及革命文献的旧皮箱。

1952年冬,安庆市档案馆人员整理党史资料时,发现陈氏兄弟记录。经查询,得知陈独秀幼子在安庆砖窑厂工作,此事迅速引起地方党组织关注。

1953年初,长江军舰停靠安庆码头,舰上首长闻陈松年事,即遣人赴砖窑厂探。寻至时,陈松年正搬砖,衣沾灰尘。交谈确认身份后,知其藏有众多珍贵革命文献。

此次偶然发现获上级重视,专工作组赴安庆与陈松年深谈。陈详述保存文献历程,并展示破皮箱中完好文件,含陈延年、陈乔年狱中手稿及重要党史资料。

工作组审阅文献后迅速上报,上级决定安置陈松年并邀其参与整理历史资料。1953年春,陈松年离职砖窑厂,转至安庆市档案馆任职。

在档案馆工作时,陈松年系统整理了多年保存的文献资料,包括兄长革命事迹、家族往事及早期党史资料,这些分类整理的资料记录了革命家庭历程,为党早期历史研究提供了重要史料。

陈松年多年保持低调,档案馆工作后仍居简陋之屋,生活简朴。他全力投入历史文献的整理保护,为党史研究作出重大贡献。

五、晚年时期,他成为了历史的见证者,岁月悠悠,他以自己的经历,默默记录着时代的变迁,留下了珍贵的记忆与见证。

1954年,陈松年被调至北京中央档案馆,着手系统整理陈氏家族史料。他每日清晨必至资料室,细致核对泛黄文件,含陈延年、陈乔年狱中诗词,陈玉莹地下工作记录,及陈独秀晚年手稿。

整理档案时,陈松年发现1920年代上海的历史细节:陈延年化名印刷厂工作,暗印革命传单;陈乔年常扮商人,穿梭租界传递地下党信息。陈松年将这些资料整理成册。

1956年春,中央档案馆召开座谈会,陈松年详述保护历史文献经历:自重庆经江津至安庆,文件始终慎藏,即便困难时期,他也宁饿己身,誓保文献无虞。

1957年,年轻历史研究者访档案馆,求教陈松年早期党史细节。陈松年详述鲜为人知故事,含陈延年1927年春建秘密联络点,及陈乔年在白色恐怖中的革命坚持,资料后成重要研究素材。

1960年代初,陈松年着手编纂家族回忆录,涵盖1920年代至新中国成立后的重大历史事件,含陈延年狱中绝笔、陈乔年组织工人运动、陈玉莹地下联络活动等细节。

1965年,陈松年向中央档案馆捐赠了数十年收集的革命文物,含早期党组织印章、传单、文件及家族书信、日记、照片,为革命史研究提供了重要实物资料。

晚年陈松年生活简朴,居北京普通院落,常独步胡同。遇记者及历史研究者采访,询问特殊岁月往事,他总耐心回答,为后人留存宝贵历史记忆。

1967年秋,陈松年在京逝世,临终前将整理好的历史资料交予档案馆,含家族革命事迹与早期党史文献,为革命史研究提供了关键史料。