领袖坚定反腐,始终不改初心,致力于清除腐败,维护正义,确保国家长治久安,人民安居乐业。

中国历史上,毛泽东主席以独特方式治理人口最多的国家,领导革命胜利后,他坚决反腐,以身作则、立法监督。其底气源于共产主义信念、斗争精神及对人民的关注,为后世留下宝贵经验。

新中国成立初期,各项事业亟待发展。历经战火摧残的国土上,仍残留旧社会遗留的贪污腐败问题。

解放区干部队伍快速扩张,部分成员追求享乐。部分党员干部难以抵御诱惑,存在利用职权谋取私利、贪污腐败行为。

毛泽东深刻认识到事态严峻,目睹部分地方官员滥用公款、奢侈浪费,深感忧虑。

毛泽东的革命历程积累了丰富的治党经验,自井冈山时期起,他尤为注重党的纪律与作风建设。

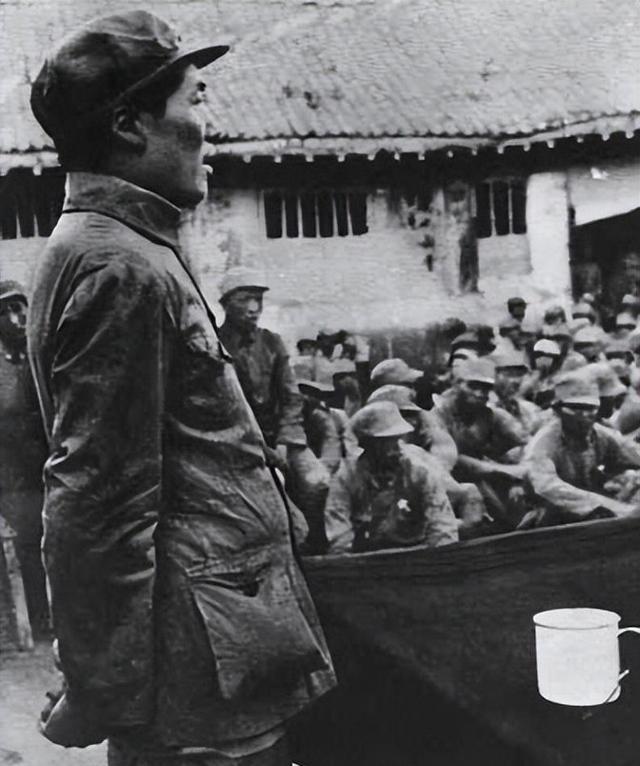

延安整风运动中,毛泽东重点解决了干部思想作风问题,该运动为新中国反腐斗争积累了宝贵经验。

新中国成立后,毛泽东将反腐败斗争视为党和国家生死存亡的关键,多次在重要会议中着重指出,必须坚决反对贪污腐败行为。

面对新形势的腐败问题,毛泽东采取多项措施,严令所有党员干部必须严守党纪国法。

在毛泽东的领导下,中央政府发起“三反”运动,重点惩治贪污行为、纠正浪费现象及清除官僚主义。

运动中揭露并惩处了多起贪污腐败案件,其中刘青山、张子善案在全国引发广泛关注和深刻反思。

毛泽东秉持“严惩各级贪腐”的原则,无论职位高低,凡涉腐败行为,一律严查不贷。

这种果断严明的作风让腐败分子震慑,众人渐悟:新中国里,贪污腐败必将受到惩处。

毛泽东高度重视制度建设,亲自推动构建了一套旨在反腐的制度体系。

这些制度涵盖干部监督与财务管理等,为新中国反腐败斗争奠定了坚实基础。

在毛泽东领导下,党中央设立了专门的纪律检查机构,负责监督党员干部行为。

这支纪检队伍是反腐败斗争的关键力量,深入基层,成功发掘并处理诸多腐败案件。

信念坚定如铁,治国策略有方,确保国家发展稳健前行,政策实施得当,实现长治久安。

毛泽东坚信共产主义,视其为政治理想与治国理念的结合,从未动摇。

他的坚定信念在革命战争年代屡创奇迹,新中国成立后,更转化为治国理政的强大动力。

毛泽东遇腐败问题,态度坚决。他视腐败为共产党头号敌人,阻碍社会主义事业。

在一次关键会议上,毛泽东提出了“两个务必”:一是保持谦虚谨慎、不骄不躁的态度,二是坚持艰苦奋斗的作风。

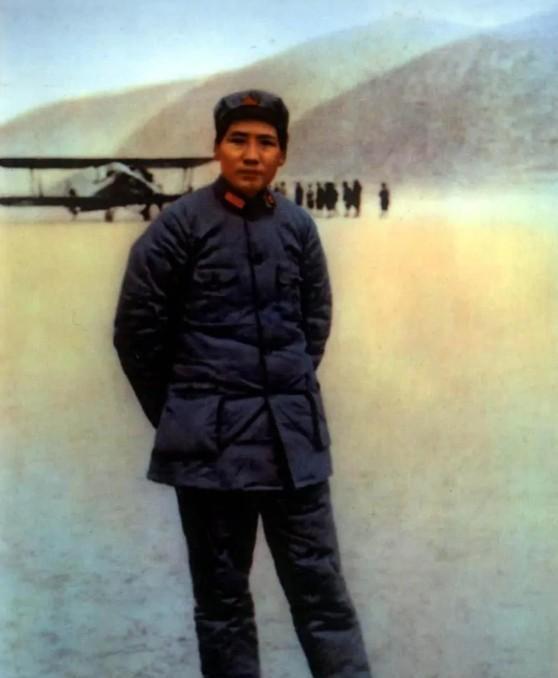

“两个务必”绝非虚言,毛泽东身体力行,从不自视为领袖。

他居所简朴,衣着朴素。即便接待外宾,也仅换上一件整洁的中山装,无过多讲究。

毛泽东的生活态度引领中央领导层,他们均秉持简朴生活方式。

一次,外国使节参观中南海,惊异于中国最高领导人简朴的生活条件。

毛泽东治国理政,坚持实事求是。他不迷信教条,始终以实际为依据,寻求解决问题的途径。

处理腐败问题时,他主张“惩前毖后,治病救人”,对犯错干部既要严厉处置,也应给予其改正错误的机会。

此处理方式既严守党的纪律,又凝聚广泛共识。受处分干部多已改正错误,重获成为有用之才的机会。

毛泽东常言,共产党之宗旨在于全心全意服务人民,任何背离此宗旨之行径皆不可恕。

他强调党的干部需常深入群众,体察其疾苦,不可因官职疏远群众,更不容骄傲自满。

他领导中央政府确立了定期赴基层机制,要求领导干部须按时深入基层调研,掌握真实状况。

该制度有效遏制官僚主义,众多潜在的腐败问题在初期即被发现并得以解决。

这一系列举措使毛泽东树立了党的威信,人民群众见证了共产党的决心及领导人的表率作用。

这种充满正气的政治环境使腐败无处遁形,清正廉洁成为当时的主流,引领着时代风尚。

当时社会崇尚艰苦奋斗、廉洁奉公,视贪污受贿为耻,以清正廉洁为荣。

此风气的形成,归因于毛泽东的坚定信念与不懈努力。他通过实际行动表明,共产党人的信仰绝非虚言,而是脚踏实地的践行。

严明法律与铁腕纪律并行,采取强有力的措施,严厉打击违法行为,确保社会秩序稳定。

1952年,北京正进行一场全国瞩目的审判,即著名的“刘青山、张子善案件”,该案在当时引起了巨大反响。

两位曾身居高位的干部,因贪污腐败被送上审判台,此事在当时中国社会引发巨大震动。

毛泽东高度重视此案,亲自了解案情,并指示必须依法处理,严禁徇私舞弊。

此案件处理成新中国反腐标志性事件,彰显党中央反腐决心,向全党全国人民明确展示。

随后,反腐行动加强,多项法规陆续出台,包括《贪污惩治条例》与《投机倒把惩治条例》等法律文件,均得到正式颁布。

这些法规清晰界定了贪污受贿的认定标准及处罚方式,确保反腐工作依法进行,有明确规范可循。

为确保法规严格执行,毛泽东构建了全面的监督体系,各级党组织中陆续设立了纪律检查委员会。

这些机构独立行使监督职权,不受地方党委影响,担当起反腐败斗争的先锋角色。

群众监督是反腐重要手段之一,毛泽东尤为注重动员群众参与其中,以加强反腐败工作。

他曾言:“群众眼光犀利。”在他的推动下,群众举报制度得以健全。

众多腐败案件经由群众举报揭露。此自下而上的监督方式,使腐败行为无所藏匿。

党内监督持续强化,各级党组织定期实施批评与自我批评,此举已成为常态化的监督手段。

领导干部财产申报制度随之确立,规定党员领导干部须定期上报个人财产情况。

这些制度相互协同,构成严密的反腐网络,确保反腐败斗争在制度层面得以持续有效推进。

被查实的腐败分子,处理方式明确。无论身份地位,一旦违法违纪,必受严惩,绝不姑息。

有人认为此举过严,毛泽东则言:“对腐败者手软,实则是对民众残忍。”

他坚持严惩腐败,致使一批批分子受罚。此雷厉风行之举,令社会风气焕然一新。

党内构建了健康的政治环境,普遍认知在新中国,腐败行为必将受到严厉惩处。

制度性反腐措施较单纯个案处理更为有效,能从根本上预防腐败发生。

这些举措在当时意义重大,并为后续反腐败斗争提供了宝贵经验。毛泽东创立的部分制度,至今仍被沿用。

廉政精神,其光辉永存,历久弥新,永远镌刻在人们心中,激励着后人不断前行,坚守廉洁自律的原则,确保其精神得以传承与发扬。

毛泽东时代反腐斗争在中国历史上影响深远。其廉政精神延续至今,激励着一代又一代共产党人,成为他们不懈追求的高尚品质。

上世纪50年代初,全国范围内开展了大规模的“三反”运动,该运动成功惩处众多腐败人员,有效纯洁了党的组织。

运动中,天津查处贪污案件逾两万起。这些案件得到处理,展现了党坚决反腐的决心,增强了人民的信心。

刘青山、张子善案的处理在全国反响强烈,尽管他们身为功勋卓著的老革命,但因贪污行为,依然受到了严厉的惩罚。

这种严格的处理方式展现了共产党自我革新的勇气,令全国人民瞩目,同时促使更多干部自省,自觉开始反对腐败行为。

六十年代,反腐精神进一步普及,清正廉洁成为该时代核心,深入人心。

人们持续传颂毛泽东同志的廉政事迹,诸如他毕生节俭,不为子女谋取私益,展现了高尚品德。

他的女儿李敏在机关任职普通工作人员,儿子毛岸英于朝鲜战场英勇捐躯。这些事迹彰显了他作为“革命家庭”一员的本色。

这种廉洁风气遍及中央领导层,周恩来、朱德等领导人皆秉持艰苦朴素的生活方式,树立了良好榜样。

参观中南海后,一位外国记者感慨:中国领导人的办公环境简朴,远不及西方国家普通官员的办公室标准。

清廉之风影响基层干部,他们以勤俭节约为荣,铺张浪费为耻,形成了良好的风尚。

老同志回忆,昔日干部下乡常自备干粮,借宿农家。此艰苦朴素之风,深得群众信赖,使党威信倍增。

毛泽东时代创立的多项反腐制度,至今仍具效力,包括党内监督与群众监督等制度,持续发挥重要作用。

这些制度历经数十年实践完善,构成中国特色反腐体系的关键部分。新时代的反腐工作在其基础上持续进步。

中国共产党现今继承并发展了毛泽东时代的反腐精神,反腐败斗争持续加强,且日益制度化、规范化。

八项规定、中央巡视及纪律处分条例等新措施,继承了毛泽东反腐思想并有所发展,使反腐工作更为精确高效。

从历史视角审视,毛泽东开辟的反腐路径正确无误,为中国反腐事业构筑了稳固基石。

这种反腐精神已深植于中国共产党之中,将持续引领中国反腐斗争,并推动廉政建设不断进步。

毛泽东同志一生树立光辉榜样,证明中国共产党是始终保持清正廉洁的马克思主义政党,以实际行动诠释了党的本质。

这种精神财富将恒久鼓舞中国共产党人,在反腐斗争中不断前行,致力实现中华民族伟大复兴的中国梦。