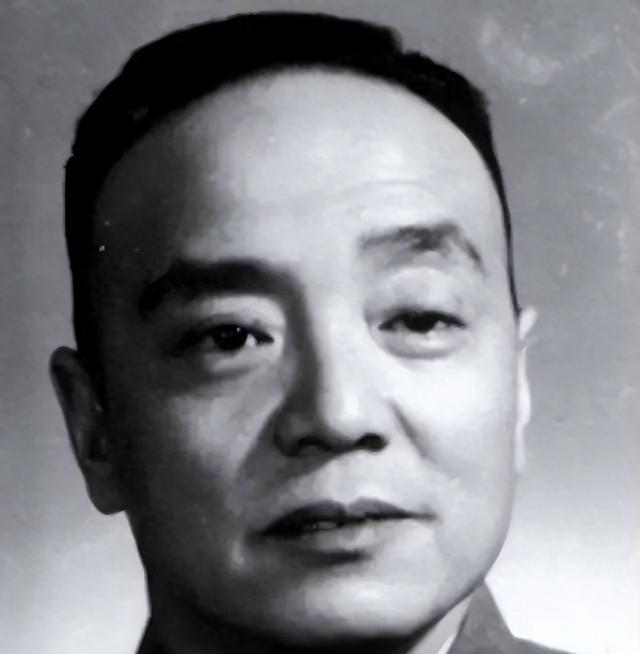

1965年夏末,杨尚昆站西花厅门口,望熟悉景致,心情复杂。他刚接调广东通知,任中央办公厅主任二十年。临行前,他对周恩来说:“我做了许多事,望您知我清白。”周沉默后拍其肩。背后故事待解。

莫斯科的初次相遇,给人留下深刻印象,城市风貌独特,历史底蕴深厚,街道宽阔,建筑宏伟,每一处都彰显着其作为俄罗斯心脏的重要地位。

杨尚昆与周恩来渊源深厚,初见于1928年深秋莫斯科。当时,周恩来在中山大学教室作中国革命形势报告,台下听众含众多留学生,21岁的杨尚昆亦在列。

那天,杨尚昆坐于教室第三排。报告毕,周恩来下台与同学们逐一握手。至杨尚昆,周问:“四川人?”杨愣后点头。此事成为他们日后常忆之谈。

1930年春,他们在上海重逢。彼时上海正值动荡之时,周恩来在一次秘密会上认出了杨尚昆,直呼其名,令在场人惊讶。地下工作复杂,其记忆力令人佩服。

杨尚昆与周恩来相遇后,被调至中共江苏省委。1931年,他接组织命令参加国内首次革命战争。周恩来临行前叮嘱任务,并提及莫斯科报告会,赞其工作认真。

在莫斯科中山大学,杨尚昆钻研马列主义并整理课堂笔记。这些笔记在上海地下工作中成为培训新党员的关键材料,获周恩来在会议上表扬其认真负责的好作风。

1932年初,杨尚昆被调至中央苏区。周恩来临行前与他深谈,分析革命形势,并提及往事:在莫斯科报告会后,他向老师了解杨尚昆,得知其成绩优异、作风严谨,适合组织工作。

莫斯科经历为杨尚昆与周恩来共事奠基。从留学生到中央机要秘书,再到办公厅主任,杨尚昆难忘莫斯科初识,谈及与周总理交往,常从深秋莫斯科说起。

共同奋战的时光里,我们携手并进,历经风雨,岁月见证了我们坚定不移的并肩作战,每一刻都铭记着团结与奋斗的力量。

1934年初,杨尚昆接任一方面军政治部主任,此前已在中央苏区从事组织工作两年。上任首日,周恩来委以重任,要求他组建专业通讯队伍,以保障红军各部联络无阻。

组建通讯队时,杨尚昆面临诸多挑战,通讯设备匮乏,无线电台稀少,电报员稀缺。周恩来知晓后,迅速从中央军委调派三名资深电报员,并秘密从上海购得通讯器材。

长征途中,通讯工作愈发艰难。杨尚昆与通讯队员常翻山越岭,冒炮火传情报。湘江穿越时,他们扎芦苇筏运电台。周恩来会议称赞,此举彰显红军不畏艰难精神。

1935年遵义会议时,杨尚昆负责记录。条件艰苦,他席地而坐,用铅笔在草纸上记录。周恩来审阅后发现,他详细记录了发言内容及顺序,为整理文件提供了依据。

抵达陕北后,杨尚昆着重于部队整编与干部培训。周恩来在干部会上强调政治部工作重要性,称政治工作出色即倍增部队战力,此成为杨尚昆后续工作的指导方针。

1937年抗战全面爆发后,杨尚昆协助周恩来进行统战。一次周恩来在延安接待国民党代表团时离席,由杨尚昆接手。他详细介绍八路军建设,并安排参观,获代表团好评,事后得周恩来赞许。

建国前,周恩来命杨尚昆筹备中央进驻北平事宜。此任务复杂且关键,需兼顾安全与秩序。杨尚昆率队提前抵北平,详查原国民党机关建筑,制定接收计划,获周恩来赞许。

并肩战斗的岁月使杨尚昆积累了丰富经验,为任中央办公厅主任奠定坚实基础。无论战争还是和平建设时期,周恩来都是他工作上的重要指导者和引路人。

中央办公厅历经二十年发展,始终保持稳健步伐,各项工作有序推进,机构运作高效,确保了政务活动的顺畅与国家政策的顺利实施。

1949年10月中华人民共和国成立后,杨尚昆获任中央办公厅主任,负责管理中央机关日常事务。周恩来即交代其三任务:严守机要纪律、建立规章制度、关心同志生活。

杨尚昆在中央办公厅常处理特殊情况。1950年春,老同志访京住宿难,周恩来指示杨尚昆找中南海附近院子接待。杨尚昆选定四合院,修缮后用作老同志招待所。

1953年,中央决定建人民大会堂,杨尚昆负责协调工作。周恩来视察时发现设计需改进,即告知杨尚昆。杨迅速组织设计人员连夜调整,次日新方案便呈交周恩来。

杨尚昆处理日常事务时重视制度建设,1955年制定《中央机关公文处理暂行办法》,明确文件处理流程和时限。周恩来认为此管理规范化必要,遂支持该办法在中央机关推广。

1958年大跃进时,杨尚昆秉持实事求是。某省上报粮食产量偏高,他即告周恩来。周即派人核查,迅速纠正了虚报现象。

杨尚昆管理中央机关干部时,重视年轻干部培养。1960年,他开办业务培训班,邀老同志授课。周恩来得知后抽空听课,对这种培养方式表示肯定。

1962年,杨尚昆针对机关官僚主义,提出“简化程序、提高效率”要求,并率先简化审批事项,提升效率。周恩来对此表示支持,并倡导其他部门学习此务实高效作风。

文革前夕,杨尚昆坚守规矩。1965年初,有人建议更改既定工作制度,他反对,称这是多年实践成果。他向周恩来汇报后,获支持。

二十年间,杨尚昆重视保护历史档案,成立档案室系统整理建国初期重要文献。这些资料成为研究中华人民共和国历史的关键依据,获周恩来多次称赞,称其为历史见证。

在风雨交加中,他们依然坚守岗位,不动摇,不退缩,以坚定的意志和责任感,维持着秩序,保障着安全,展现了无畏的精神。

1965年,文革阴云笼罩中南海,中央办公厅主任杨尚昆面临巨大压力。8月,他意外被调往广东。离京前,他特地探望了周恩来。

杨尚昆在广东韶关工作时,虽从中央转至地方,但态度未变。他深入农村调研,保持务实。1966年春,韶关遇旱灾,他率众抗旱,保障了农业生产。

1967年初,形势加剧恶化,杨尚昆遭造反派抄家审查,但他冷静应对。关押期间,他坚持日记,记录特殊经历。这些笔记后成为研究该时期的重要史料。

1968年,杨尚昆赴湖南农村劳动,与农民共耕共收,生活同普通农民无异。身份鲜为人知。他曾教年轻农民用新式农具收割水稻,此事在当地传颂。

1969年冬,杨尚昆转至江西干校,与其他干部共历劳动改造。条件虽艰,他仍严守作息,晨起整室后赴菜地劳作,其菜园被评为干校最整洁之地。

1970至1972年,杨尚昆在江西某机械厂任工人,于车间内刻苦学习技术,迅速掌握车床操作。厂中年轻工人不知他过往身份,仅视其为工作严谨的老技工。

1973年,杨尚昆回京后仍停职,他将精力投入读书学习,系统阅读历史著作并学英语,笔记本满载心得,表明他在逆境中亦未曾虚度光阴。

1975年周恩来病重入院,杨尚昆得知后致长信,回顾五十年情谊并表敬重。信虽未获回复,但周恩来通过工作人员向杨尚昆转达了问候。

1976年1月周恩来逝世,杨尚昆闻讯后,在日记中长篇回忆共战岁月。该段文字得以保存,成为探究两人关系的关键历史资料。

在特殊岁月中,杨尚昆逆境中仍忠诚于党和人民,以行动证明真正共产党人不会变政治信念。这种坚守,是他与周恩来等老一辈革命家共有的品格。

追忆往昔岁月,铭记历史点滴,通过传承将先辈精神与文化瑰宝延续至今,确保宝贵记忆与智慧得以保存并继续发光发热。

1978年三中全会后,杨尚昆获平反并重返工作岗位。他首次公开讲话时强调周恩来对其的影响,尤其是周恩来“工作要实事求是”的教导,成为其后续工作的核心准则。

1979年春,杨尚昆编纂周恩来同志在中央办公厅工作忆述,详述其对办公厅工作的指示与要求,含诸多秘史。如1950年初,周恩来就机要文件管理,向办公厅人员发表两小时讲话。

1980年,杨尚昆于中央办公厅工作会议回顾周恩来对机关工作要求,强调“严守机密、准确传达、及时办理”三条铁律,至今仍有指导意义,并展示共事时的工作笔记,教育了与会同志。

1981年,杨尚昆参与《周恩来传》审读,补充并订正了重要史实,特别是遵义会议细节,他依据亲身经历提供第一手资料,显著提升传记史料价值。

1982年,杨尚昆于干部培训班报告,详述周恩来工作方法,称其处理问题时做到情况明了、依据充分、关心群众。此概括后被纳入中央办公厅手册,成为培训干部的重点。

1983年,杨尚昆着手整理保存的周恩来相关历史文献,含会议记录、工作笔记及信函等,数量众多。整理完毕后,他悉数移交中央档案馆,为历史研究提供了重要素材。

1984年周恩来诞辰86周年纪念会上,杨尚昆发表讲话,回顾周恩来主持中央工作时对年轻干部的培养,强调周恩来提倡的“压担子与及时指导”方法,杨尚昆一直践行此法。

1985年,杨尚昆参编《周恩来工作风格》,提供大量一手资料,含诸多未公开细节,如周恩来处理急文的技巧、接待外宾的要点,均据其亲身经历记载。

杨尚昆多年致力于传承周恩来工作作风,于中央办公厅推行“五个准”标准:时间、信息、数字、文字、口径均需精确,这些逐渐成为机关工作的基本规范。