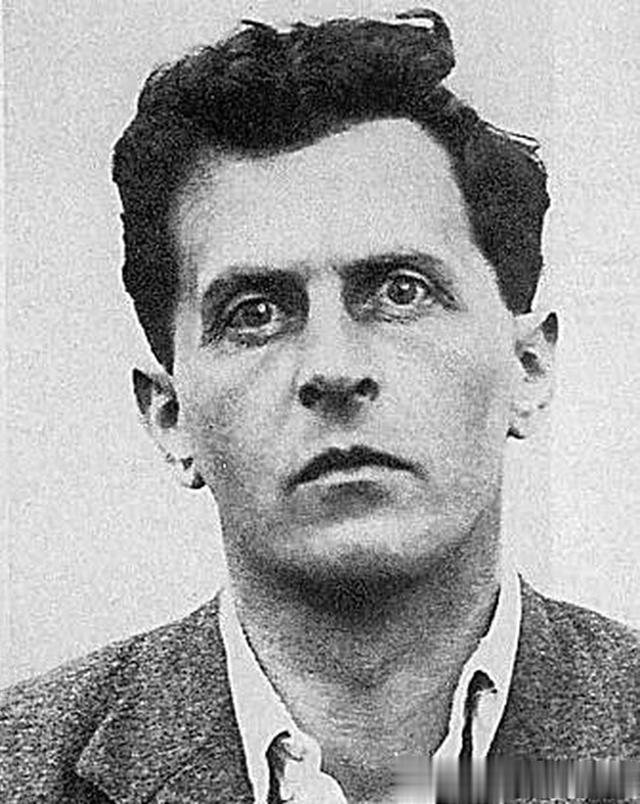

维特根斯坦1889 年出生于奥匈帝国维也纳的一个富裕家庭,父亲是钢铁工业巨头,他自幼接受家庭教育,后进入中学,但成绩不佳。

他最初志向是物理学,后转向工程学,在学习过程中对数学基础产生兴趣,进而在 1911 年前往剑桥大学三一学院师从罗素,开始哲学研究之旅。

一战期间,维特根斯坦作为志愿兵入伍,在战场上完成了《逻辑哲学论》初稿,战后他认为哲学问题已解决,便投身教育等行业,后因各种原因放弃,于 1929 年重返剑桥。

1951 年,身患前列腺癌的维特根斯坦在好友家中逝世。

维特根斯坦早期以《逻辑哲学论》为代表,提出语言图像论,认为语言的结构反映现实的结构,语言与世界存在对应关系,主张哲学的任务是对语言进行逻辑分析,划清可说与不可说的界限,对于不可说的应保持沉默。

后期在《哲学研究》中,他否定了前期部分观点,提出语言游戏说,强调语言的意义在于使用,词语的意义只能在特定的语言游戏和生活形式中理解,不存在脱离具体使用情境的固定意义。

维特根斯坦促使哲学从传统的形而上学思辨转向对语言的分析和逻辑的研究,引发了哲学史上的语言哲学革命,为现代哲学发展开辟了新方向。

在《逻辑哲学论》中,其真值函项理论等成果,对现代形式逻辑的发展做出了重要贡献,他的研究涉及逻辑学、语言哲学、心灵哲学、数学哲学等多个领域,为这些领域的发展提供了新的思路和方法。

维特根斯坦是逻辑经验主义的先驱之一,后来又成为日常语言哲学的主要代表,其思想影响了这两个实证主义哲学流派的发展,还对牛津日常语言学派产生了重要影响。

许多与他同时代及之后的西方哲学家都不同程度地受到他的影响,如他的老师罗素也曾一度接受其哲学思想,其著作也成为众多哲学家研究和讨论的重要文本。

维特根斯坦在西方哲学界独树一帜,影响经久不衰,西方许多国家有大量研究他的专家、学者,出版了众多专著文献,奥地利还多次举办国际维特根斯坦专题讨论会。

维特根斯坦的哲学思想较为抽象,与中国传统哲学在思维方式、表达方式及关注重点上有较大差异。中国传统哲学多强调经世致用、道德修养等,而维特根斯坦的哲学侧重于对语言、逻辑等纯理论问题的探讨,这种文化隔阂使得其思想在中国的传播与接受存在一定障碍。

中国现代哲学教育与研究体系受苏联模式影响较大,对西方现代哲学的关注与研究起步较晚。长期以来,对维特根斯坦等西方哲学家的研究不够深入系统,在大学哲学教育中,其相关课程也不够普及,导致其知名度受限。

维特根斯坦的著作语言晦涩难懂,翻译难度大,即使有中译本,读者也难以准确把握其原意,这在很大程度上影响了其思想的传播与理解,进而限制了他在中国的名气。

维特根斯坦的哲学思想多为理论性探讨,与中国社会的具体实践问题联系不够紧密,难以像马克思主义哲学那样在中国广泛应用于社会变革与发展等实践活动,因此在中国的影响力相对较小。

如果说休谟已经不相信形而上学的这种宏大架构哲学,那老维干脆用刀把形而上一劈两段。