曾风光一时的金德琴,在年满六甲之后被派往香港任职,可以说,在这里可使他的事业达到顶峰,给他的人生画上一个辉煌的句号。

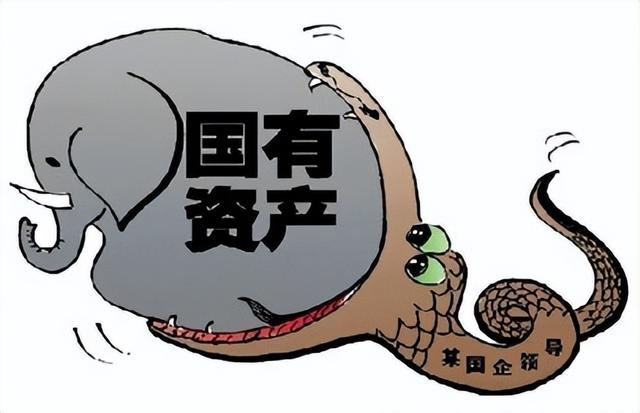

但是,由于金德琴贪欲太重,到了香港之后,整日沉浸在西式的淫乐生活当中,晚节不保,把国家的钱往自己的口袋里藏了几千万之巨,变为己有。

在高官贪污案之中,金德琴被人民所唾弃,被历史所痛骂,只能在监狱里度得残生了。

赴港就任

20世纪20年代的上海滩,正是军阀混战年代,物价飞涨,帮派争斗甚烈,在一间低低的平瓦房里一位孕妇产下一子——就是金德琴。

孩子的父亲在门外像热锅上的蚂蚁踱来踱去,当听到接生婆乐哈哈地跑出来笑指着他说:生了、生了、一个大胖小子!

忙跑进卧室,搂着刚产生的母子俩激动得不得了。

1922年,孩子刚满周岁时,孩子的父亲给金德琴身边摆满了东西:有笔、尺、钱、枪、车等玩具。

这是按当地的迷信,孩子在满周岁时给他玩具,他首先抓着的东西将决定他长大以后爱好的职业。

金德琴挥舞着小拳头,磨蹭着挪到钱边,手拿着钱玩得津津有味,使全家人沉浸在欢乐的幸福生活之中。

小时候的金德琴头脑十分灵活,五岁时,父亲教他打算盘,他一学就会。

后来,父亲把他送到私塾读书,学什么只要先生教他一遍,他便能牢记于心,由于聪明伶俐,上学一路跳级上升,又以优异的成绩考上浙江大学,并主修经济;

热血沸腾的小青年金德琴向往革命,经常参加革命党的秘密聚会,并成为革命真理的宣教者,经常深夜在街头巷尾散发革命传单。

抗战爆发后,上海沦陷,金德琴在地下党员的引荐下,参加了中国共产党。

毕业后,他积极投身到党的革命事业当中,坚持在敌伪控制严密的上海从事地下情报工作,曾任中共上海工委宣传部长。

建国后,新中国急需懂经济的人才,金德琴毕业于名牌大学,又是经济硕士,且对革命事业一往情深,党对他委以重任。

金德琴先后历任中国银行总行行长,中国人民银行国外业务局局长等要职。

改革开放后,祖国的市场经济建设使金德琴真是如鱼得水,他大胆地投身于市场经济的建设中,被有关经济界人士称之为金德琴是中国最会赚钱的人。

在1986年,中国国际信托投资公司收购香港嘉华银行,正在为一时找不到合适的管理人才而着急。

早已离休的金德琴自告奋勇,来到中国国际信托投资公司为重建香港嘉华银行出谋划策。

中国国际信托公司听了金德琴的一席谈话,觉得他是合适的董事长人选,便力邀金德琴赴港接管并重组嘉华银行。

于是,当年6月,已年满65岁的金德琴被国家委以重任,当上了中国国际信托投资公司副董事长兼香港嘉华银行董事长,被派往香港就职。

借外汇3000万,重振旗鼓

香港的夜,是多么的迷人,远帆像刀片划破海浪,驶向静静的港湾。浅浅的沙滩上留下一对对情侣的脚印。

那五颜六色的灯光织就一片不夜城,珠光宝气的女人牵着小宠物在街道上散步。

这时,满头白发的金德琴正坐在海边的星光大厦的48层高的顶盘上一边品味美酒一边欣赏着香港的夜景。

自从他到香港执掌香港嘉华银行以来,通过制定一系列的规章制度规范运作行为,大胆启用年轻人才,建立灵活的经营机制,使嘉华银行又慢慢地恢复了生机。

但又使金德琴陷入深深的思考当中的是:由于嘉华银行底子薄,银源不足,使银行的资金周转陷入困境,嘉华银行急需一笔资金垫底气。

金德琴想到了北京,想到了昔日的旧友,希望回北京找他们商量,借一笔资金给嘉华银行。

1989年初,金德琴在嘉华银行董事会上谈了自己的想法之后,各位董事们为了搞活银行资金,一致同意并请金德琴出面到北京去试一试。

此后不久,金德琴坐飞机飞回北京,把香港嘉华银行的借资报告通过有关部门递给国务院。

金德琴在金融界也算一位人物,国务院有关部门收到金德琴的资料后,十分重视此事,盘活香港嘉华银行现需中央支持,这也是正当理由,当支持的就得支持。

只是借款数额太大,需慎重行事,国务院有关部门决定把报告拿到桌面上,召开联席会议来商讨。

1990年9月11日,国务院请来国家外汇储备局和几大商业银行的有关官员在一个椭圆形的办公室里讨论关于香港嘉华银行被中信公司收购以后,缺乏资金,运转困难等问题。

金德琴也参与了会议,他向与会人员谈了目前香港嘉华银行的营运情况,并作了前景分析报告。

有关部门看金德琴经营理念富于创新,眼光超前,思维敏捷,相信香港嘉华银行一定大有前途。

会议讨论通过,从国家外汇储备中拿出3000万美元委托中国银行借给中信公司,作为嘉华银行增资的备用贷款资金,年息4%,10年归还。

金鸡生下的蛋,霸为己有

有了一笔从北京贷来的巨款,香港嘉华银行又可实行大发展的第二次飞跃。

香港嘉华银行在总部举办了盛大的庆祝酒会。灯光闪烁的舞池中,香港的财团业主、金融巨头等上流社会的阔佬们不时举杯向金德琴董事长祝贺。

金德琴完全陶醉在五光十色的酒红灯绿之中。一位娇娇小姐身穿香纱,走到年近七旬的金德琴跟前,伸手诚邀金董事长共舞一曲,金董事长一曲舞毕,赢得全场掌声大哗。

再说这个善于精打细算的金德琴,自巨款到手之后,心里已经打起了自己的小九九,想到自己年事已高,再不捞点钱,将来离休了怎办?就再也不能过这花天酒地的生活了。

他拿到这笔钱后,并没有按规定存入中信公司的帐户,而是直接存入了自己在嘉华银行的私人帐户。

可以说,金德琴是年高位重,只要他好好把握住自己的行为,不再犯错,他这一生可谓功成名就。

然而,他把眼睛死死地盯住了贷来的3000万美元。

他只用其中的2566万美元认购了嘉华银行的1991年1月发行的2亿港元的从属债券,扣留了余下的434万美元用于投资股票,一个月获取利润45万美元。之后再购买债券。

国家的3000万美元1990年12月就到了帐,但认购从属债券是在一个月后,金把这一个月的利息184万港币(折合30万美元)也留下归为己有;

1990年12月,金德琴将从中国银行香港分行提取的2亿港元贷款存入了他的个人定期账户。

到1991年1月转出2亿港元认购从属债券,其间产生的利息184万港元仍在账户上产息增值。

小试牛刀,金德琴在一个月时间内,就依靠自己“丰富的金融经验”,神不知鬼不觉地“获利”75万美元。

1991年9月2日,金德琴将到期本息192万港元兑换成24万美元再续存生息。11月1B日,金又将到期本息25万美元中的2.5万美元转入了他儿子的公司账户。

1991年11月,金德琴背着中信公司在嘉华银行开设了户名为“中信公司金德琴副董事长”和“中信公司J”的户头。用于处理国家3000万美元借款的余额部分433万美元。

他是这样“盘活”这笔钱获取利益的。首先把这笔钱存入“中信公司金德琴副董事长”账户。

1992年又将其中430万美元转入“中信公司J”账户、用于炒作外汇、购买股票,共获取收益68万美元。

1992年至1995年、金德琴亲自签署指令,将以上两个账户中的501万美元全部转走、并侵吞。

1992年,金德琴先后从“中信公司J”账户转入嘉华信托公司207万美元,委托该公司为其个人认购基金。

此后,金德琴又先后将该基金分配的全部红利共计87万美元转入其在嘉华银行开设的私人账户。

1995年2月,有关方面考虑金年事已高,有让他退下来的打算,并且向他吹了风。

这时、金德琴开始着急。如果退下来,手中没有了实权、自己苦心经营的这笔巨款将成为泡影。不、绝对不能让到手的肥肉飞走了!

他终日冥思苦想,最后决定以釜底抽薪之计来达到目的。

首先,他采取多种手段,分批从中信公司国家贷款存放账户中提出2.2亿港元,炒作外汇,获利共计5639万港元。

此后,金德琴将获利的4000万港币转入公司账户,剩下的1639万港币分别转入了其私人账户。

到这时候为止,金德琴共侵吞公款2.2亿港元和526万美元。此外,利用所侵吞的部分资金获取违法所得1639万港元、87万美元。

最后,在离任前,他还清国家借给的3000万美元(折合港币2.4亿元)当年本息3120万元,将与国家的纠葛了断。

1995年7月份,他就将3000万美元的本息共计3502万美元全部偿还,乍一看,还多付了380万美元。

之后,便开始了他的肆意侵吞阴谋。

此刻, 中信公司国家贷款专用账户上尚余剩211万美元。金德琴将此款兑换成港元,连同新生的利息共计1700万港元,于8月至9月间、在他离职前将该款全部转走,予以鲸吞。

1995年12月,他从嘉华银行董事长的位置上退下来,改任名誉董事长、董事,而原来担任的中信公司副董事长一职已于1993年6月被免去。

“全身而退”、金德琴已没有什么憾意了,因为他侵吞公款的目的已经完全达到,以近亿富翁的身份退了下来,就有“大功告成”的感觉了。

好个金德琴,左右腾挪仅5年就将本息3502万美元国家外汇储备归还,为国家增值16.5%,圆满完成了任务。

比完成任务还要更圆满的是,他不仅盘活了嘉华银行,还在这5年中还让钱生出更多的钱,只是新生的钱没有进国家的腰包,共计3932万港币和159万美元。

一把老骨头了,坐穿牢底

金德琴离任后,大肆在香港、澳门购置豪宅,行为相当高调,引起一些人的警觉,纷纷给中央写信,举报金德琴很可能涉嫌经济问题。

1997年秋,检察院在接到有关举报后,对此案非常重视,并派人秘密去香港展开了调查。

香港嘉华银行针对原董事长金德琴贪污一案的调查十分配合。

检察院在嘉华银行的财务帐目上发现金德琴做得非常巧妙,并查不出什么纰漏,要揪出狐狸的尾巴,看来不动真格的不行。

对于调查金德琴的私人财产来源不明问题,检察院向中央有关领导作了汇报,很快,中央领导批示:肃清贪污,一查到底。

检察院从他的私人财产来源不明着手,发现了他私存的巨额财产。

金德琴任中信公司副董事长兼香港嘉华银行董事长期间,年薪也不过三十万港币,8年不吃不喝也才积攒240万港币。

然而经查证,他仅在香港的中国银行就有存款2600万港币。

巨额的财产来源不明,使金德琴被请进了检察院。由于金德琴对自己的财产来源难圆其说。

深知自己的贪污行为是纸包不住火,现在检察院早已查清了自己的犯罪事实,只是要他来检察院做个坦白交代。

检察官问他,国家把3000万美元外汇储备借给香港嘉华银行,金德琴为何要把利息存进自己的私人帐户,占为己有。

金德琴反问检察官: “我为国家外汇增值了380万美元,自己从中分了一点好处费,有什么错?”

可金德琴错了,他是外派干部,是国家公务员,金德琴不能与国家讨价还价,国家借款是借给嘉华银行,而不是借给他金德琴本人。

金德琴贪污一案,谈起来,他挪用公款的数额与前全国人大副委员长成克杰受贿的数额差不多,但成克杰是凭权力捞钱,而金德琴是借用国家的钱生钱。

1999年11月,北京市人民检察院向北京市第二中级人民法院提出公诉。

2000年6月2日前,北京市第二中级人民法院对原中国国际信托投资公司副董事长、香港嘉华银行董事长金德琴挪用公款一案作出一审判决,并公开审判:

以挪用公款罪判处金德琴无期徒刑,剥夺政治权利终身。

笔者感慨,机关算尽,却没能逃脱法网恢恢。金德琴在晚年如此贪得无厌,又是为了什么呢?他究竟又留下了什么呢?

金德琴说他所贪污的巨款、大都先后分给了其亲属,总共有3932万港元和159万美元。

金德琴觉得自己千了一辈子革命,到头来应该给亲属及其后代留下一笔遗产,所以他才拼命损害国家利益而去谋取私利。

我们不怀疑他的这个动机。但作为他这种级别的高干,又在这种特殊的部门工作,即使靠30万港币的年薪,收入也会过得很舒适。

而且子女们的处境并不太差,也无须为他们的生活而担忧、操心。

既然这样,他留下的遗产又有什么意义呢?他应该知道这一点。

落到今天这个地步,他给后代、亲属的“遗产”又如何保得住?“遗产”已不再称其为遗产,而成了遗恨!